※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

昔、地方で出会った米農家のおじいさんが、こんな言葉をつぶやいていた。「おれはまだ50回しか米をつくったことがないんだ」

お米は1年に1度しかつくれない。だから、70歳近い今でもまだまだ勉強しなきゃいけないのだと。

そのひたむきさ、時間軸の大きさ、自然との付き合い方。すべてが新鮮で、消費者でしかない自分とは対照的で。

とても眩しかったのを、今でも覚えている。

「現代の人にとって農の世界は近いようで遠い存在です。実際に地域まで行って、そこにいる人たちの暮らしに学んで、自分の人生も考えてもらう。そういうことを経験してほしいんですね」

「現代の人にとって農の世界は近いようで遠い存在です。実際に地域まで行って、そこにいる人たちの暮らしに学んで、自分の人生も考えてもらう。そういうことを経験してほしいんですね」そう話すのは、農山漁村文化協会(以下、農文協)の伊藤さん。

農文協は、雑誌『現代農業』をはじめとした3つの雑誌や、農に関する様々な書籍を出版しています。

その大きな特徴は、載っている情報すべてが全国の農家から直接見聞きした農の技術や暮らしの知恵であるということ。そしてそれを再び地域に届けて全国へ広げるという、情報の循環に活動の中心をおいている点です。

そうした出版によって地域の問題解決力が触発・深化し、豊かな地域の時代がやってくることを目指しています。

今回はここで、営業を担当するスタッフを募集します。

日本中の農村をバイクで訪ね回り、1軒1軒の農家に現代農業を販売したり、見たり聞いたりしたことを雑誌編集に反映させる。

どんな人と出会い、何を見聞きし、どこへ向かうのか。自らの感性と身体ひとつで地域を巡る時間は、きっと貴重なものになると思います。

東京・赤坂駅から歩いて10分ほどの場所に、農文協の本部がある。

中に入って打ち合わせ室に通されると、農文協がこれまでに出版した書籍が棚にずらりと並んでいる。

ここで最初に、専務の伊藤さんに話を伺った。

農文協ではどんなスタッフもリアルな現場を知るために、入職1年目は必ず普及職員として全国の農村を巡るようにしている。

農文協ではどんなスタッフもリアルな現場を知るために、入職1年目は必ず普及職員として全国の農村を巡るようにしている。2年目以降も普及職員のままでいることができるし、適性に応じて農協や大学をまわる団体営業や雑誌編集、事務へ異動することもできる。

専務の伊藤さんも、若いころはバイクに乗っていろんな地域を訪ね回っていたという。

「農業と一口に言っても、地域によって全然違うんです。京都へ行くと田んぼは3反(30a)くらいしかないのに、北海道へ行くと10町歩(10ha)もある。だけど農家っていうのは、面積が違っても心情はどこも同じなんだっていうのが分かってくるんですよ」

「今までの暮らしとか苦労とか、そういうことを聞いてるうちに、農家っていうものが見えてくるんです」

農文協の歴史は長い。

農文協の歴史は長い。創業の1940年よりも前、第1次世界大戦後に創刊された機関誌『農政研究』がそもそものはじまり。農政研究は、当時ほかの産業発展の陰で極度に疲弊していた農村の現場を伝えようと、国会議員や研究者に向けた機関誌として草の根の組織がつくったものだった。

ところが第2次世界大戦がはじまると、国策推進のためにプロパガンダの役割を負わされてしまう。戦後はその反省を踏まえて国の助成金などを一切断ち、真に農家のためになる本づくりをはじめた。

その中で確立されたのが、実際に地域へ赴き、1軒1軒の農家に販売しながら見聞きしたリアルな情報を記事に編集し、また農家に返すという、“直接普及”の方法だった。

それは、売れるための企画をするような雑誌とは、つくり方が根本から違う。

「人は生きていくために、自然に働きかけて農耕をし、食べものを得て、毎日の食事をして自分たちの身体を養い、暮らしの知恵や工夫を代々伝承しています。それを循環しているのが、農家の暮らしなんですね」

その農家の暮らしを、農文協では『日常生活文化』と呼ぶ。ほかの産業とは異なり、決して経済の物差しでは測ることのできない大切な文化。

その農家の暮らしを、農文協では『日常生活文化』と呼ぶ。ほかの産業とは異なり、決して経済の物差しでは測ることのできない大切な文化。“生産”と“消費”が分断され、農業が工業的に捉えられている今の社会を変えようと、農文協は出版を通じて農家の日常生活文化を守り伝えている。

それは、現代農業の誌面からも読み取れる。

開いたページに、色彩選別機のことが書かれていた。

開いたページに、色彩選別機のことが書かれていた。これは、カメムシによってお米に茶褐色の斑点がついてしまった『斑点米』を自動で選別してくれるという機械。1000粒中たった数粒の斑点米があることでお米の等級が低くなり販売価格も下がってしまうため、色彩選別機は米農家の強い味方になる。

一見、良い農法や機械を単に情報として伝えているだけのように思えるが、実はそうではないと、伊藤さんはいう。

「斑点米を防ぐために普通はどうしているかというと、無人ヘリで農薬を空中散布しているんですね。費用はかかるし、健康被害とか土壌汚染とかの心配もあるけど、斑点米が出ると米がとても安くなってしまうから農家は仕方なくやる。そういういろんな矛盾の中に農家は生きているんです」

「それが色彩選別機を取り入れることで、解決できてしまう。ただ機械はそこそこ値段がするので、コイン精米機のようにみんなで使ってみたらどうかって、実際に実践している地域の情報も伝えることで、読者である農家は自分事として考えることができるんです」

以前、地方の農家を訪ねたとき、現代農業のことを「農家なら誰しもが持っている本だ」と紹介されたことがある。

それだけの信頼を得ているのは当然かもしれない。載っていることはすでに誰かが実践している生きた知恵であり、日本の農家の努力の結晶ともいえる。

「食べものや農業って、生きることの原点みたいなものじゃないですか。その原点を大事だとか学びたいと思う人に来てほしい。九州に行った翌月に北海道へ行ったりとか、苦労することもあるだろうけど、農家の暮らしに学んで、自分を成長させるような人だといいですね」

普及職員はどのようにして農家を訪ねるのだろう。

次に話を伺ったのは、東北支部の柳島さん。

普及職員は4〜5人でチームになり、ひとつの市や町を担当する。

普及職員は4〜5人でチームになり、ひとつの市や町を担当する。一人ひとりは旧市町村の区分けで1つか2つの地域を受け持ち、すでに現代農業を定期購読している人や、そもそも現代農業を知らない人など、様々な農家をバイクで訪ねまわるという。

現代農業を知らない農家からすれば、突然バイクに乗った人が現れて営業されるわけだから、びっくりされることも多いのかもしれない。

「そうですね。確かに会って最初は緊張感があったりします。でも、そこで自然に会話ができるように、“村人になる”と農文協ではよく言うんです」

村人になる?

「そう。たとえば『農家さん』じゃなくて『農家』と言ったり、『お野菜』を『野菜』と言ったり。言葉遣いから気をつけるのはもちろん、村人しか知らないような話を集めて、もっと近い関係で喋るようにするんです」

たとえば、消防団に誰が入っているのか、同級生はどんな人がいるのか、最近の飲み会でどんなことがあったのか。

そういうところまで聞き出して、次の農家を訪ねたときの話題のタネにしたり、農家がどんな農業をしていきたいのかを深掘りして聞いていく。

話すときは雑談が8割くらいなんだそう。時間もまちまちで、話が盛り上がれば1時間も話すことがあるし、家の中に招かれてコタツでお茶をすることも。

柳島さんは新卒で入社し、今年で6年目になる。

柳島さんは新卒で入社し、今年で6年目になる。もともと東京出身だから、農業のことも農家の暮らしも、何もかもが新鮮だったという。

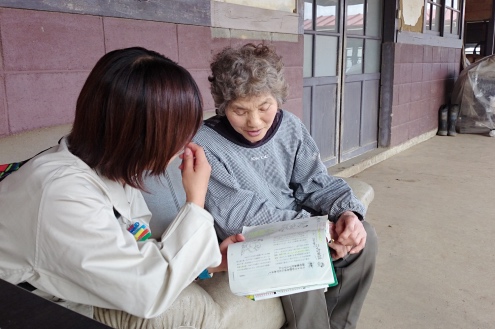

「以前まわった地域で、80歳を超える農家がいて、ご高齢だからきっと読まないだろうなって思って話してみたら『今年からピーマンをつくりはじめたから、勉強しようと思っていたんだよ』と買ってくれたことがありました」

「そっか、自分はこの人の可能性を勝手に否定していたんだなって、すごくショックで。ほんと毎日、知らない話ばかりです。自分にとって当たり前じゃないことでいっぱいですね」

農家と話すときは基本的に聞き役になることが多い。

農家と話すときは基本的に聞き役になることが多い。相手に興味を持てなければ、この仕事はできないのかもしれない。

東北支部長の橋本さんも、同じようなことを話していた。

「農家の人ってそこにずっと住み着いてるわけじゃないですか。どこに誰が住んで、どんな事情があるのかなんてみんな知っていて、自分のことを話す機会がないんですよね」

「そこで私たちが、今までどんなことをやってきたのか熱心に聞いたりすると、やっぱり農家の人は喜んでくれる。興味を持ってどんどん掘り下げていくと、その人たちが当たり前にやっていることが、実は面白い技術だったりするんです」

一方でこの仕事は、話を聞くだけでは務まらない。

一方でこの仕事は、話を聞くだけでは務まらない。雨の日も暑い日も、ひたすらバイクに乗って農家を訪ね回る。平日はその地域の宿住まいになるため、週末にしか家には帰れない。

体力的にも精神的にもタフさが求められるという。端から見ても、なかなかに大変な仕事だと思う。

けど、そうやって地道に地域を巡るからこそ、見えてくるものがあるのかもしれない。

「宮城県に山元町っていうイチゴの産地があるんですけど、そこが津波で壊滅的な被害を受けていて。震災から1年半が経ったころに仮設住宅に営業へ行ったんです。近くに菜園を借りているご高齢のご夫婦が、これからの楽しみに読んでみるよと、買っていただいたことがあって」

「ただ、そのとき僕は頭を下げて買ってくださいとお願いしたんですよね。だから、本当はお金もなくてどん底の中そのご夫婦は買わざるをえなかったのか、それとも心からそう言ってくれたのか、今でも分からなくて」

震災で家も田んぼも畑も機材もすべて失ったけれど、現代農業は読み続けているという読者もいた。

「現代農業を読み続けることで農家であり続けられる、ということなんだと思います。それは農家に働きかけ、農家からも働きかけられてつくる本だからこそ、農家が信頼を寄せてくれていることの表れだと思っています」

経営がうまくいってなかったり、後継者がいなかったり。ときには家族が亡くなったばかりで悲しみの中にいたり、将来を憂いている農家に出会うこともある。

経営がうまくいってなかったり、後継者がいなかったり。ときには家族が亡くなったばかりで悲しみの中にいたり、将来を憂いている農家に出会うこともある。けど、それが地域のリアルなのだと思う。

そこも含めて話を聞くことが、その地域をまわるということなのだと、橋本さんも柳島さんも話していた。

「日本の農村って生産の原点というか。生命の源みたいなものが農家にはあるんです。村に足を踏み入れて毎日仕事をしていると、自分自身もその中にいられる幸せがあって」

「誰かとの競争とか、お金が儲かったとか、そういうことじゃない、生きる上での良さを感じるんですよね」

最後に橋本さんは、「農家は同志のような存在」と話していた。

最後に橋本さんは、「農家は同志のような存在」と話していた。農家が生産を担い、その知恵と工夫を農文協が生きた情報として循環させることで、さらに農家の暮らしはより良いものになっていく。

“生産”と“消費”に限らず、様々なことが分断されゆく今の時代に必要な仕事なのだと思う。

(2017/11/20 森田曜光)