※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

質のいいプロダクトをつくる。ものづくりの現場ではとても大切なことですが、その先の「売る」ことまで考えると、少し話が違ってくるように感じます。

モノも情報もあふれている今。つくるだけではなく、誰に、どんなストーリーとともに届けるか。とくに職人さんの手仕事の世界で、この課題は大きいように思います。

手仕事の技術を価値化し、お客さんにこだわりの逸品を届けているのが株式会社caramo。

会員数が15万人いる国内最大級のオンラインセレクトショップ、藤巻百貨店を運営していて、去年の9月には、職人さんと一緒に新商品を開発するためのクラウドファンディング型ECサイト「STUNNING JAPAN」をリリース。

職人さんやメーカーに伴走して、よりハードル低く、新しい商品を世に出すためのサポートをするサービスです。

今回は日本のものづくりの新しい価値を共につくり届ける「STUNNING JAPAN」のEC事業を担うスタッフを募集します。

職人さんやメーカーと伴走するEC運営スタッフ、そのためのWebコンテンツを制作する編集ライター、クラウドファンディングで商品化されたものを藤巻百貨店で販売・サポートをする商品バイヤー、加えて商品を体験できる店舗の販売スタッフなど。募集する職種は全部で4つ。

商品が生まれるところから、広くお客さんに届けるところまで。担当する内容はそれぞれですが、どうしたらターゲット層であるお客さんの「買う」につながるか。戦略的にストーリーを考えていく仕事だと思います。

取材に訪れたのは、東京都・青海(あおみ)。その後すぐ、オフィスは原宿神宮前に移転した。

ファッションや文化の発信地であり、近年は若者だけでなく、大人のファッションエリアとしても注目が集まっている。

10月からは、オフィスの隣に藤巻百貨店の限定品・別注品だけを取り扱うお店もオープンする予定。

「新しいオフィスは、近くに有名なセレクトショップやギャラリーもあって、新しく『日本のものづくりの素晴らしさ』を発信するにはぴったりの場所だと思っています」

そう話すのは、代表の中村さん。

紺のジャケットをビシッと着こなし、ハツラツとお話しする姿が印象的。

中村さんがオンラインストア「藤巻百貨店」を立ち上げたのは、2012年のこと。

伊勢丹などで活躍し、カリスマバイヤーと呼ばれていた故・藤巻幸大さんと中村さんが出会い、意気投合したことをきっかけにはじまった。

心を震わせる逸品を厳選し、独自の視点で紹介。日本のものづくりの面白さが伝わるようなサイトを目指している。

「ものにあふれている時代だから、取捨選択が難しくなっちゃっている現状があって。そんな、『ものあまり時代のもの選び』を提案するのが、藤巻百貨店です」

「全国の職人が手がけるこだわりの逸品であっても、お客さんにとって必要なものじゃないと買ってはもらえない。ものの背景にあるストーリーを大切にして、『これがあなたに必要ですよ』というメッセージをお客さんに響くように伝えるのが、僕らの仕事ですね」

実際に藤巻百貨店のサイトを見てみると、カバンや時計から日本酒やビールまで、日本各地の職人さんがつくったさまざまな商品が並んでいる。

「一番のヒット商品がこの江戸切子のワイングラスです。ワイングラスって足のあるものをイメージされますよね? でもあれって和食の食卓には合っていないと思っていて。グラスだけテイストが違う、みたいな」

「ぐい呑みとかロックグラスはあるけど、江戸切子のワイングラスはほとんど流通していない。女性の手でも持ちやすいように細く、ワインを注ぐと香りがひらくような形にしてもらっています」

それまで存在していなかった江戸切子のワイングラスをつくることに、既存の江戸切子ブランドでは反応もよくなく、商品化に踏み出せなかった。ならば、「自分たちでつくってしまおう!」と決意。以前から取引があったガラス工房や伝統工芸士の職人さんに懸命にプレゼンし、ようやく商品化することができた。

藤巻百貨店の商品は、職人が一つひとつ手仕事でつくるものが多い。そのため大量に安くつくれない。通常は生産に限界があり2、30個程度の販売しかできないところを、お客さんからの要望が多く、再発注を何度も繰り返して増産。販売を始めてから半年で100個を販売したという。

「お酒や食事を楽しむ時間って、すごくいい時間だと思うんです。ただのコップで飲むより、絶対こっちで飲むほうがおいしく感じる。そんなちょっと豊かな暮らしを、ものを通して届けたいです」

お気に入りのものが暮らしのなかにあるだけで、少しワクワクした気持ちになる。そんな心の充足が、中村さんが話す「豊かな暮らし」なのかもしれない。

藤巻百貨店の新しい挑戦が「STUNNING JAPAN」というクラウドファンディング型EC事業。新商品をつくるプロジェクトを支援し、支援者はそこで生まれた新商品を受け取ることができる。

江戸切子のワイングラスのように、新商品を開発するためには、職人さんやメーカーがある程度のリスクを負う必要がある。そのリスクを減らし、より活発な新商品開発につなげようというのが、この新事業だ。

「売れるか売れないかわからない商品をつくるのは、職人さんたちにとっては大きなリスクなんです。クラウドファンディングで支援を集められれば、大体の注文数もわかるし、支援金も入ってきます」

「注文から納品までのスケジュールを長めに取ることもできるし、クラウドファンディングが終わったら藤巻百貨店のサイトで販売することもできる。職人さんたちにとっても、僕たちにとっても、メリットのある仕組みなんです」

支援募集期間はテストマーケティングの役割も担っていて、支援金額に達成しなければ商品化を見送ることもできる。

今は月に数件のプロジェクトを新たに公開しているけれど、今後はさらに数を増やしていきたいと考えているそう。

「クラウドファンディングって、『いいものが欲しい』という思いから支援するだけじゃなく、社会課題に対するアプローチや、つくり手の思いに共感した人たちが支援してくれる傾向もあるみたいで」

「でも支援してもらうためには、思いへの共感にプラスして、『これを使うと暮らしのなかでこんないいことがありますよ』というのをしっかり伝えなきゃいけない」

例えば、と紹介してくれたのが「Tea Seed Oil ネイルペン」というお茶の実からつくられたネイルケアグッズ。

お茶を剪定をする際、基本的に花も刈り取られるため、実がなることはあまりない。ただ、近年お茶の消費が減り、耕作放棄されたお茶畑が出てきたため、実をつけ、放置されているところも多くなってきた。

その実を活用しようと動き出したのが、このプロジェクト。耕作放棄地のお茶の実の活用と、お茶農家の新たな収入源をつくるための試みとして、駅構内の商業施設「ecute(エキュート)」の仕掛け人である鎌田さんから声をかけてもらい、はじまった。

「成分を調べてみたら保湿力も高いし、肌にいい成分がたっぷり含まれていて。美容にこだわりを持ちはじめた男性向けに、アルコール消毒とかで荒れがちな指先のケアに使う商品を企画しました」

サイトでは、商品のストーリーを5つのポイントにまとめて、文字と写真で語っていく。

商品に関わる人の思いや顔がわかり、実際に使うイメージ写真も多く載せられているため、「自分の暮らしにこれがあったら…」ということを想像しやすい。

「大事なのはターゲットを明確にしてコンテンツをつくること。逆にターゲット以外の人たちには伝わらなくてもいいくらい割り切るのが大事だと思っていて」

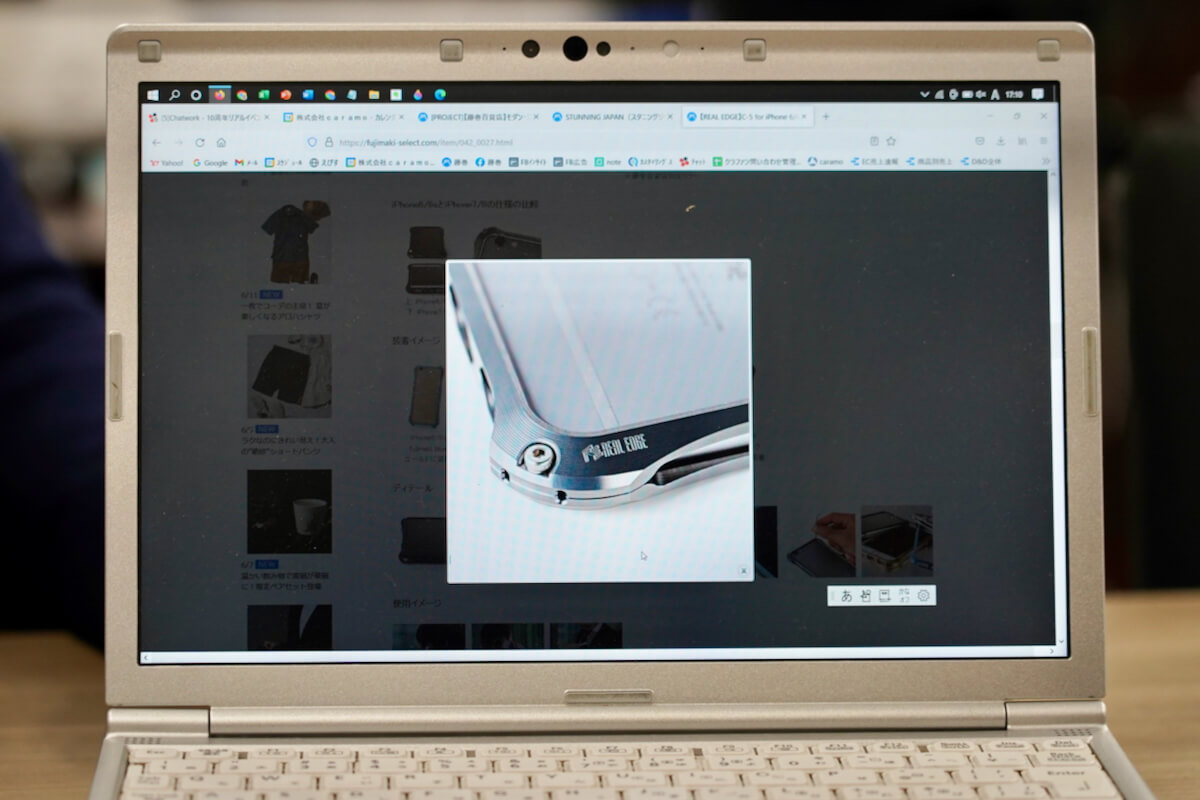

「あとは、その商品のどこが魅力的なのかを、しっかり分析することですね。『ここが魅力だ!』っていうところに、職人さんの技術が現れていると思うんです。それが伝わるように、ものすごい接写で写真を撮ることもあります」

ここの削り出しのところがかっこいいんだよ、と画面を見せながら話してくれる中村さん。この考え方は、クラウドファンディング型EC事業でも同じなのだそう。

どんな人にこの商品を届けたらいいのか。想像力も必要だし、文章や写真でそれを伝える編集力も問われる。

中村さんと一緒に、STUNNING JAPANの運営に関わっているのが、栗田さん。

去年の7月に入社し、この日はSTUNNING JAPANに興味を持ってくれている企業への説明会をちょうど終えたところ。

説明会お疲れさまでした。どうでしたか?

「今回は20社ほどの会社に参加していただき、事業の説明とか実際にSTUNNING JAPANを利用してプロジェクトを成功された方をお呼びして、代表との対談をおこないました」

「はじめて準備や司会進行を任せていただいて、なんとか終えることができたので、とりあえず今はホッとしています」

EC運営の主な仕事は、新商品を開発したい事業者や職人を探し、一緒に商品開発を企画すること。

どんな情報をサイトで伝えるか企画し、コンテンツを制作を経て、クラウドファンディングを実際に開始する。終了後は配送など、お客さんの元に届くまでの作業もサポートをするというのが主な仕事内容。

今回の説明会は、「新商品を開発をしたい職人を探すこと」を目的に、まず、藤巻百貨店の取引先にSTUNNING JAPANの案内を送り、手を上げてくれた事業者や職人に対して説明会を実施。その後、アンケートをとり、希望者のリストをつくる。

「新商品の開発でクラウドファンディングを利用したい方も、具体的な商品企画になっている段階なのか、他社のクラウドファンディングと比べて検討している段階なのか、興味があるだけで何も決まっていない段階なのかさまざまです」

「その方々とお打ち合わせをして、新商品の試作まで準備が進んでいる方には、代表と話してもらって、クラウドファンディングを成功に導けるかどうか、お互いに検討していきます」

現状、達成率も高く、声をかけてくれる事業者や職人の期待も大きいけれど、はじまったばかりの事業で、まだ手探り状態だと話す栗田さん。

人によっては、クラウドファンディングの仕組み自体知らないこともあるため、ヒアリングと説明を丁寧にしていく必要がある

具体的にはどんなものに関わっているんですか?

「最近だと、香川の商工会議所経由でご連絡いただいて、『漆の麦わら帽子』を今年の6月にリリースしました」

手をあげてくれたのは、国内で有名ブランドの麦わら帽子を多数つくっている丸高製帽所。

香川の伝統工芸である漆芸と麦わら帽子を組み合わせた商品をつくったけど、どのように売り出していいかわからない、という内容だった。

「質も良くて、ほかにはないものではあったんですが、『お客さまに欲しいと思ってもらうためにはどうすればいいか』という視点がまだできていなくて」

「商品のコンセプトをどうしようかすごく悩みました。そこは代表にも、今こういうふうに考えているんですけど… と何度も相談させてもらって」

じっくりと考えた結果生まれたコンセプトが、「麦わら帽子と香川県の文化を融合させた、夏の大人がかっこよくなるような麦わら帽子」。

リリース後、無事に支援額も達成。

どうしたらお客さんがほしいと思える情報を伝えることができるか。その徹底した視点があるから、商品を活き活きと伝えられるんだろうな。

「会社のどのポジションにいても、どんなお客さまに向けての商品かっていうのを考えて仕事をしていて。常にその意見を自分のなかに持つようにしています」

「完璧じゃなくていいから、代表や職人さんと意見をぶつけて軌道修正をしながら進める。経験があってもなくても、そういう意味では、素直な人が向いているかもしれませんね」

全国の職人さん、メーカーのものづくりの多様な面白さを未来につないでいく。

まだ知られていない“STUNNING(素晴らしい)”なものづくりを売るプロフェッショナルとして、責任を持って広めていく。そんな仕事だと思います。

(2022/6/14 取材、2022/9/7 再編集 荻谷有花)

※撮影時はマスクを外していただきました。