※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

『源氏物語』には、恋文に自分の香りを焚きしめる場面が描かれています。

香木のかけらが詰まったお守り。香りを鑑賞する香道。政治と文化の中心地であった京都では、古くから香りが文化として根付いていたようです。

株式会社負野薫玉堂(おうのくんぎょくどう)もまた、京都で創業したお香の老舗です。

430年近くにわたり、本願寺をはじめとする寺院にお線香を納めてきた薫玉堂。香りの総合ブランドとして、部屋焚き用のお線香やルームフレグランスなど、現代の暮らしに溶け込む商品も展開しています。

古と新、和と洋。時代や場面に合わせて香りをあつらえてきたこの会社で、東京、京都の店舗と、2024年4月にオープンする名古屋店で働く販売スタッフ、そして本社の営業職と製造職を募集します。

京都駅を出て、西本願寺の大きなお堂を目印に10分ほど歩く。

初冬の京都はまだ紅葉があざやかで、冷えた空気も心地いい。

薫玉堂は、西本願寺の道路を挟んだ向かいに本店をかまえている。

店内にはお線香や、香木を細かく砕いた刻(きざみ)などが丁寧に並べられていて、甘い香りが漂っている。

迎えてくれたのはブランドマネージャーの負野千早さん。からっとして、話しやすい方だ。

薫玉堂の創業は、安土桃山時代の1594年。本願寺出入りの薬種商としてはじまり、430年近くにわたって全国のお寺にお線香を納めてきた。

千早さんにとっては、嫁ぎ先にあたる。

「当初は専業主婦で、子育てや介護のあいまにお店に来ては、どうしたものかなあと思っていたんです。お線香やお寺さま向けの伝統的な品物は本当に素晴らしいけど、消費者として、自分が買いたいと思えるような素敵なパッケージのものがなくて。せっかくの香りの良さが伝わってきませんでした」

近年は仏壇のない家庭が増えて、日本人の宗教離れが進んでいると言われている。

仏壇にお線香を上げて手を合わせる習慣に支えられてきた薫玉堂も、売上が落ち込み、販路拡大が大きな課題になっていた。

「子どもの手が離れてから、白檀と組紐の携帯ストラップなどをつくったこともあったんですけど、せいぜい『可愛いね』で終わってしまう。これで会社が変わるわけではないと気づいたんです」

「『もっと一般の方にも来てもらえるように、根本から変えなあかんのと違うかな。このままやと薫玉堂は助からへんよ』と外から偉そうに言い続けて(笑)。そこまで言うならと、言い出しっぺの私がリブランディングを担当することになりました」

2014年、薫玉堂は、工芸に携わる企業の経営やブランディングを支援する中川政七商店のサポートのもと、リブランディングに取り組み始める。

そうして新たに掲げたのが、『香りの総合ブランド』という言葉。

「薫玉堂は代々、『御香調進所』と看板に掲げてきました。これは、お客さまお一人おひとりにふさわしい香りをあつらえて、体裁を整えてご用意するという意味で、薫玉堂の強みです」

「香りの総合ブランドという言葉ができたとき、すごくワクワクしたんです。これからは薫香の世界にとどまらず、“香り”というより広い土俵で勝負してみようと決めました」

伝統の調香レシピをもとに、現代の生活にも馴染むように仕上げた、色鮮やかな部屋焚き用のお線香。新茶や酒粕など、京都らしい季節の素材が香るせっけんに、時代ごとの香りをイメージしたルームフレグランス。商品ラインナップは、毎年少しずつ広がっている。

2018年からは、リブランディング後の世界観をもつ店舗もオープン。

今は、東京、横浜、京都、大阪に計6店舗をかまえている。

コロナ禍で一時客足が落ち込んだものの、最近では再び賑わいが戻ってきているそう。

そして2024年4月には、名古屋・栄にも新店舗がオープンする。

場所は、街のランドマーク・中日ビルの2階。建て替え後のビルがグランドオープンするのと同時に、薫玉堂もお客さんを迎え入れる。

今回は、東海地方初の直営店となるこの店舗で、販売スタッフを募集したい。

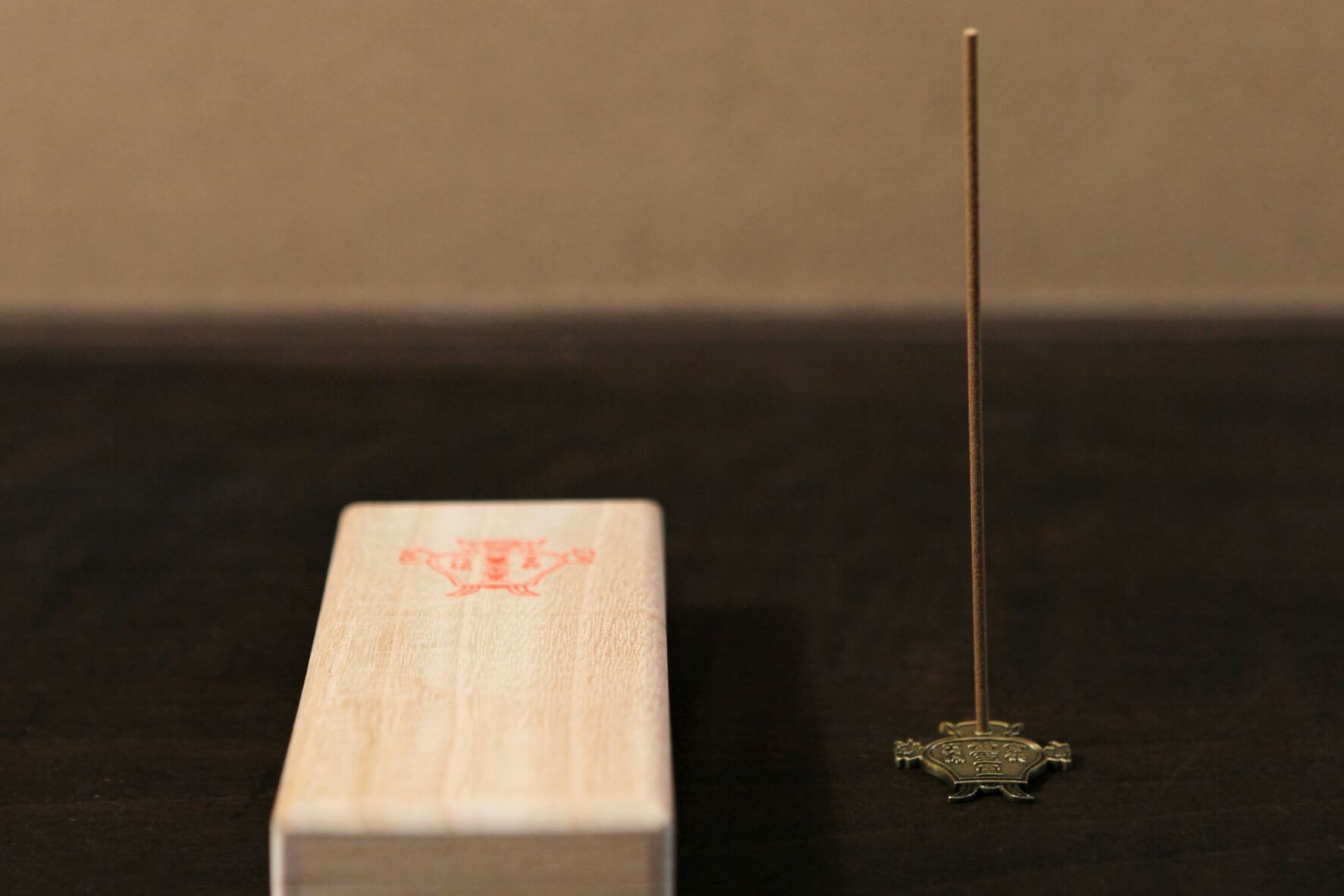

「コロナ禍でおうち時間が増えるなかで、香りでオン・オフを切り替えることが流行りはじめて。うちの看板商品であるお線香にも、あらためて注目が集まっているんです。お香立てを用意してお線香に火をつける、儀式的な側面も楽しんでいただいているのかなと思っています」

「本店の客層も変わってきました。以前はお寺にお勤めの男性がメインだったのが、一般の女性も多く来店してくださって。コロナ禍でお寺さまの需要が激減してしまったときには、新しい取り組みが未来の杖になってくれた。ああ間に合った、と思いました」

とはいえ、登山に喩えれば「最初の見晴らし台に着いたくらい。頂上はまだまだ先」と話す千早さん。これからはさらに洋物のラインナップを増やして、香りの総合ブランドとして成長していきたい。

そしてより多くの人に、香りを選び、生活に取り入れるよろこびを知ってほしい。

「お店に足を運んでくださる方に香りを伝えていきたいので、商品の卸先も実店舗を持っているお店に限定しています。スタッフと会話したり、直接確かめたりしながら、好きな香りを見つける楽しさがあると思っていて」

香りという形のないものを取り扱うからこそ、直営店は薫玉堂の世界観を伝える大切な役割を担っている。

「お客さまには『この商品がほしいです』『はいどうぞ』以上の体験をしていただきたいと思っています。販売スタッフには、香りの伝道師になってもらいたいんです」

薫玉堂の販売スタッフを表す「香りの伝道師」。

この言葉がよく似合うスタッフの一人が、京都・寺町店の店長、若林さんだと思う。

「中学生のときにお香にはまって以来、薫玉堂の商品も使っていたんです。香りは“味”にたとえて表現することもあるのですが、ここのお香は雑味がなくて、気分を問わずに使えるのが魅力ですね」

仏壇や食品など、10年ほど販売職を経験するなかで、好きなものを販売したいと思った若林さん。

ちょうど募集していた関東圏の店舗で、2021年の春から働きはじめた。

「店舗によってお客さまの雰囲気も、接客のコツも全然違います。そこが難しさでもあるんですが、私はそれが面白くて仕方なくて」

難しさと面白さ。たとえば、関東圏の店舗はどんな雰囲気で、どういう接客をしていたんですか?

「まず、京都と比べてお客さまの回転が早いですね。接客中もほかのお客さまを気にしながら、短時間でも薫玉堂の魅力が伝わるように、中身をぎゅっと凝縮した会話を心がけていました」

「私はまず、お店で一番人気のお線香と、自分の推しのお線香を紹介していて。寺町店だと、一番人気の『音羽の滝』と寺町の街並みをイメージした『寺町705』。そして私の大好きな『松尾の苔』ですね。『松尾の苔』はダンディで辛口な香りなんですが…よければ試してみませんか?」

店舗の特長のひとつが、線香を焚くオリジナルの香炉。

ゆったりした雰囲気で、一組の接客時間が長い寺町店では、積極的に接客に取り入れている。関東圏の店舗にも香炉はあるので、時間に余裕があるときにはここで香りを試してもらうそう。

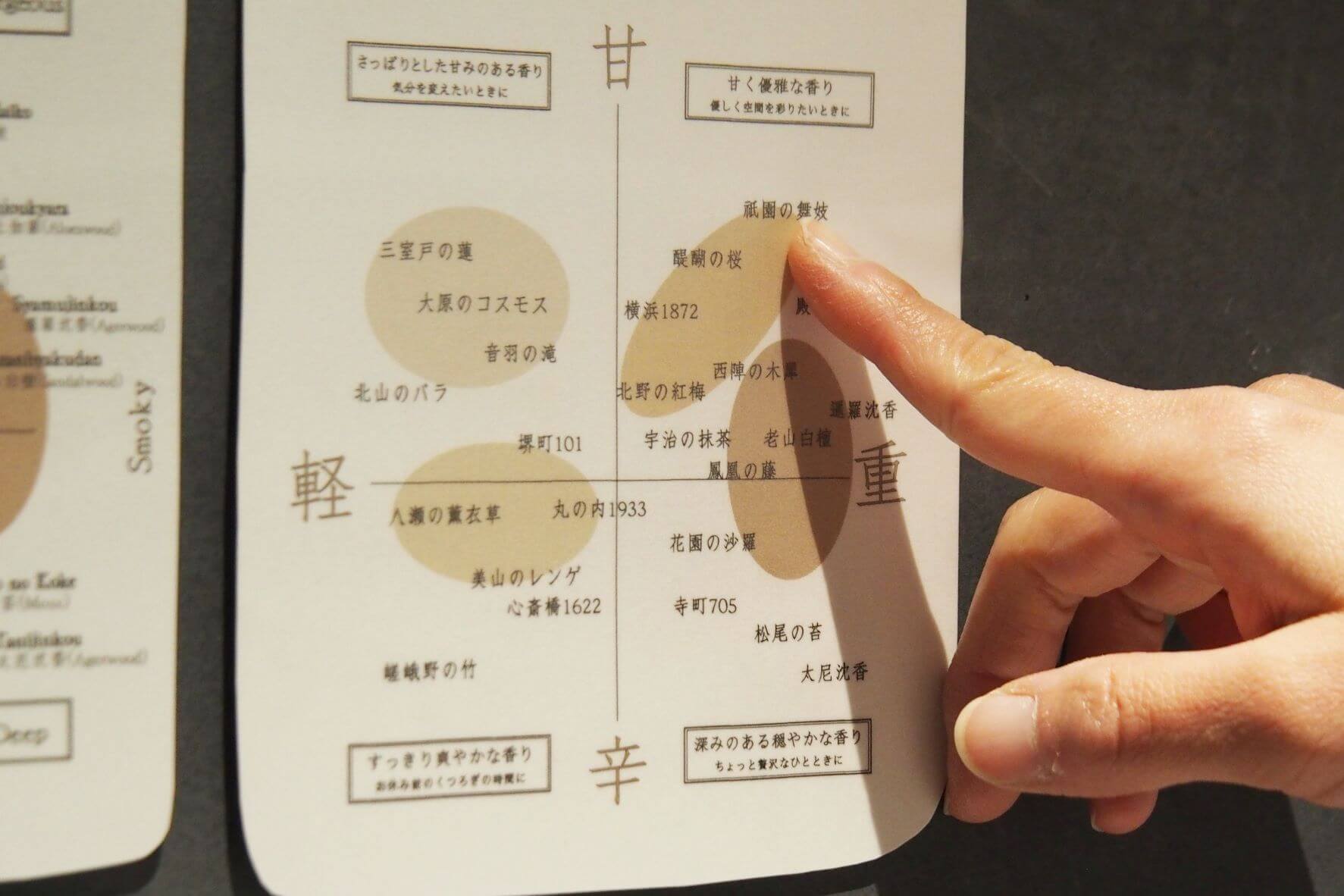

「こちらが香りの指標です。辛さと重みがあって、香りが残りやすいのが『松尾の苔』の特長です。もしこの香りがお好きだったら『寺町705』もお好きかもしれません。もっと軽やかな香りがお好みでしたら、『三室戸の蓮』は甘みがあっておすすめです。こちらも焚いてみましょうか」

“お線香”とひとくくりで考えていたけれど、いろんな香りがあるんですね。

「そうなんです。香りがお好きな方でしたら、このやりとりでぐっと興味をもっていただけます。シャーレや試し焚きをとおして、これがお好きかな、あれはどうかな、とお客さまと香りの相性を診断することが、私自身すごく楽しくて。『この香りが好きかも』と言っていただけたら、もう心のなかでガッツポーズです(笑)」

「香りを試してお好みの商品が見つかると、お客さまの満足度も上がります。ハンドクリームなどの洋物やセレクト商品も、積極的におすすめしていますね」

本店をのぞく店舗では、千早さんのセレクトで、ルームスプレーやハーブティーなど、お香以外の世界各国のアイテムも取り揃えている。

どの商品をとっても、商品知識はもちろん、香りの特長や使い心地など、わかりやすく説明してくれる若林さん。「とくに買う予定がなかったけれど、欲しくなってしまう」お客さんが多いというのもうなずける。

「会話を楽しんでいただきながら一緒に香りを選んで、気持ちよくお帰りいただくのも一つのエンターテインメントだと思っていて。そのための商品知識や、最適なお包みの仕方、所作など、覚えることや気を配ることは多いかもしれません。とくに本店は『薫玉堂さんなら』と代々信頼してくださるお客さまも多いので、失礼のないように。緊張感はありますね」

「すべてを教えてもらえるわけではないなかで、先輩の接客を真似てみたり、声かけを変えてみたり、自分なりに工夫を重ねることが大切だと思っています。その姿勢は、店長もアルバイトの方も等しくもっていてほしいです」

来年、創業430年を迎える薫玉堂。長年にわたって老舗としての信頼を築いてこられたのは、こうしたスタッフ一人ひとりの姿勢があってこそだと思う。

募集する名古屋店と東京ミッドタウン店は、どちらも商業ビルに入るお店。

東京ミッドタウン店の店長・魚住さんのお話は、名古屋店で働く人にとっても、きっと参考になるはず。

「日本仕事百貨をきっかけに、薫玉堂を知りました。前職のリモートワークが長くなるなかで、誰かと話す仕事がしたいなと思うようになって。日本のものや香りにも興味があったので、応募してみようと思ったんです」

横浜店で2年半勤めたのち、今年4月、東京ミッドタウン店のオープニングに立ち会った。

「最初はバックヤードのオペレーションも定まっていなかったので、スタッフみんなで、文具や消耗品の置き場所など本当に細かいところからアイデアを出し合いました。常連になってくださるお客さまも少しずつ増えてきて、自分たちでお店をつくっている感覚が徐々に大きくなっています」

新店舗をきっかけに薫玉堂を知るお客さんも多い。

まずはに興味を持ってもらえるように、二十四節気に合わせたディスプレイや、お客さんへの積極的な声かけなど、日々工夫をかさねている。

「私たちのお店は、まだこれからの段階です。お客さまにお店で心地いい時間を過ごしていただいて、口コミで自然と評判が広がっていくといいなと思っています。スタッフの印象がお店の印象になるので、スタッフみんなで協力することを大切にしていますね」

「お客さまのご要望を一つずつ確認して、納得いただけるものをご購入いただいて。『いいお買い物ができました』とか『また来ますね』というひと言が、本当にうれしいんです」

日本最古の御香調進所。

ときには老舗にふさわしい立ち居振る舞いで、ときには親しい接客で、香りをあつらえて届ける。

その誇りと面白さを胸に、次の十年、百年を紡いでいく方をお待ちしています。

(2022/12/12 取材、2023/10/18 更新 遠藤真利奈)

※撮影時にはマスクを外していただきました。