※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

数々の伝統も受け継がれる米どころ、新潟県の中越地方。ここ数年は若い世代の移住も見られます。この地域の魅力を体感できる、期間限定のインターンシップが始まっています。 2004年10月23日、長岡市(旧川口町)で震度7を記録した、新潟県中越大震災。今からおよそ8年前のことだ。

2004年10月23日、長岡市(旧川口町)で震度7を記録した、新潟県中越大震災。今からおよそ8年前のことだ。今夏から始まった「中越・山の暮らしインターン」の窓口は、中越防災安全推進機構の復興デザインセンター。災害に強い地域づくりを目指して、被災した地域の復興に関わる人材を確保・育成するという使命を持っている。

「中越地方の中山間地域は、高齢化と過疎化がもともと進んでいるエリアでした。震災によって、そのスピードが25年加速したという報告もあります。」

こう教えてくれたのは、東京から新幹線で1時間半の長岡駅に降り立った僕を迎えに来たチーフコーディネーターの金子知也さん。

3月までは東京を拠点にする農都共生総合研究所に所属していた。この春に長岡へ家族で移住して現在の仕事に就いたという35歳だ。

「現場に近いところで仕事をしたいという思いがあったんです。中越の人たちとは3年ほど前から仕事でお付き合いがありました。若い人が地域にどうやって定住するか。最も大きな問題である仕事について考えたいと思っています。」

巧みなハンドルさばきでクルマを運転してくれた日野正基さんは25歳。同じくインターンの窓口役となるコーディネーターだ。中越には新卒で入って4年目を迎えた。

「僕らの仕事は地域のお手伝いや人材育成ですが、復興の段階に合わせて変化しているんです。インターンの取り組みは今年から。認知度をこれから上げなければ。」

中越出身ではない二人が同じ職場で働くのは、間接的には震災の影響だ。金子さんは中越に来た目的を、東日本大震災と関連づけてこう語る。

「数年後、東北では中越よりも大きな規模で、復興に向けて同じ課題が出て来ると思います。先に震災を経験した中越が、数年間でしっかりしたモデルを示せれば、東北の復興にも役立てるのでは。」

実際、東北から中越への視察は増えているという。

もう一人、取材に同行したのは中越防災安全推進機構の山崎麻里子さん。長岡出身の彼女は、地元に戻って3年目。震災のメモリアル拠点「長岡震災アーカイブセンター きおくみらい」を整備する仕事に就いた。3人が携わるのは、過去と未来をつなげる仕事だ。

長岡駅から30分ほどで着いたのは、棚田の広がる山古志地区(旧山古志村)。震災当時は、村へのルートが寸断されて孤立。ヘリからの映像を覚えている人も多いだろう。意外と都市部から近いというのが第一印象だ。それが人口流出の原因にもなったのかな、とふと思う。

長岡駅から30分ほどで着いたのは、棚田の広がる山古志地区(旧山古志村)。震災当時は、村へのルートが寸断されて孤立。ヘリからの映像を覚えている人も多いだろう。意外と都市部から近いというのが第一印象だ。それが人口流出の原因にもなったのかな、とふと思う。訪れた食堂が、インターン受け入れ先の1つ「山古志ごっつぉ 多菜田(たなだ)」。ごっつぉって、この地域の言葉で「ご馳走」という意味なんですよ、と山崎さん。お店の文字通り、地物野菜をたっぷり使った天ぷらが人気だ。

いただいていると、われわれの見慣れない野菜が。「それはアイスプラントという野菜で、初めて栽培を試してみたのよ」と店のリーダー、五十嵐なつ子さんが教えてくれた。働く姿はみんな生き生きとして楽しそう。

「4人はずっと仲良しで、年に一度は旅行へ出かけるような仲。以前はこの虫亀集落でも、神事の闘牛が行われていたのね。闘牛場に集まる人たちに向けて料理を出していたのが、このお店の前身。」

「4人はずっと仲良しで、年に一度は旅行へ出かけるような仲。以前はこの虫亀集落でも、神事の闘牛が行われていたのね。闘牛場に集まる人たちに向けて料理を出していたのが、このお店の前身。」インターンで採用された方は、1カ月間、昼営業の食堂の運営のほか、仕出しの弁当づくり、それに食堂で使われる野菜づくりに励むことになる。

どんな人に来てほしいですか?

「そうね、年配の“山のかあちゃん”と一緒にいて、苦にならない人(笑)。村の人と交流できる人、共同生活ができる人というのはありますけど、いちばんは、田舎の素朴な料理や素材に興味がある人かしら。」

山古志のお母さんたちがつくる、おふくろの味をいちばん感じたのが煮物。田舎料理だなんて、とんでもない。身欠きニシンや車麩を使った、滋味あふれる上品な味だった。

付け合わせの「神楽南蛮味噌」はピリッと辛い名物の郷土味噌だ。興味を引く料理や素材の数々は、きっと勉強になる。野菜の収穫から調理、販売まで手がける経験も貴重だ。

付け合わせの「神楽南蛮味噌」はピリッと辛い名物の郷土味噌だ。興味を引く料理や素材の数々は、きっと勉強になる。野菜の収穫から調理、販売まで手がける経験も貴重だ。滞在中の宿泊に共同施設が用意されるのは、ほとんどのインターンに共通している。生活費はわずかしかかからないだろう。

山古志では千年前もの昔から、闘牛が行われてきたという。こうした伝統文化に間近で触れられる体験も魅力だろう。闘牛のインターンもあるので、気になる方はそちらもチェックしてほしい。

「地震の後、さらに地域の結びつきが強まったと思いますよ。冬は大変だけど、お互いに助け合って生きています」という、五十嵐さんの言葉が印象的だった。

次に訪れたのは、小千谷(おぢや)市の内ヶ巻地区。信濃川のほとりに、飯山線の線路が伸びていて、ホッとする光景の田園地帯だ。

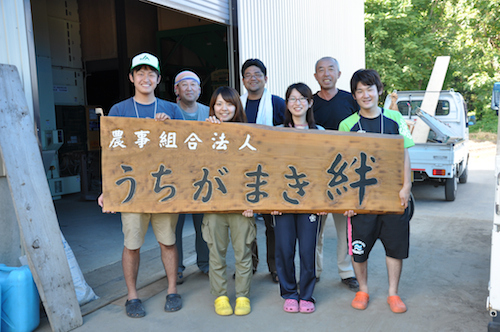

農業生産法人「うちがまき絆」での就農体験インターンでは、2名を3カ月の期間で募集する。

農業生産法人「うちがまき絆」での就農体験インターンでは、2名を3カ月の期間で募集する。「これからの季節はトマトの収穫、稲刈り。その後は里芋、10月の半ばになると、蕎麦の収穫が待っていますね。」

そう語るのは、代表の佐藤正さん。中学校の農業研修の受け入れも予定され、仕事の内容は幅広い。この日は夏休みを利用して、東京の大学から男女4名の学生インターンが来ていた。

彼らは初歩の農業を体験しながら、「地元の人が見落としている資源を、新鮮な目で見つける」という課題を託されている。集落の家庭をヒアリングして回って聞いた話を、夜中までかかって『うちがまき新聞』というフリーペーパーにまとめた。

彼らは初歩の農業を体験しながら、「地元の人が見落としている資源を、新鮮な目で見つける」という課題を託されている。集落の家庭をヒアリングして回って聞いた話を、夜中までかかって『うちがまき新聞』というフリーペーパーにまとめた。「新聞を持っていったら、枝豆もらっちゃいました!」と上気する笑顔に、1週間ですっかり地域に溶け込んだ様が見て取れる。外から来た人々を受け入れる雰囲気は、インターンにとって安心できる要素。ある学生はこう語った。

「この地域には、隣同士のつながりを感じました。僕が住んでいるところではあまりそういう交流がないんで、羨ましい。」

そこで、佐藤さんは学生たちに、以前は「巻(まき)」という近所付き合いがあったことを教える。

「うちは佐藤だから、佐藤巻っていうのがあったの。家を新築したり、取り壊したりするときは、総出で行ってね。今はプロの大工さんがやる仕事だから、危ないから素人は関わらないで、となる。名残はあるけど、徐々にそうした風習は減っちゃったよ。」

こんな貴重な話を聞けるのも、まとまった期間のインターンシップならではだろう。

「ここに流れているのは河川の水ではなく、山からの湧水ですよ。工場の廃水が混じらない綺麗な水は、米の味にも出ますから。育てているのは、新潟の気候風土に合わせて開発された『五百万石』という酒米。小千谷の酒造がつくる『田友(でんゆう)』という日本酒の原料です。」

「ここに流れているのは河川の水ではなく、山からの湧水ですよ。工場の廃水が混じらない綺麗な水は、米の味にも出ますから。育てているのは、新潟の気候風土に合わせて開発された『五百万石』という酒米。小千谷の酒造がつくる『田友(でんゆう)』という日本酒の原料です。」自慢の水、実は地震のときに湧出個所が変わってしまった。そのため、新たな用水路を整備して山を一つ越えて引っ張ってきているそうだ。

最後に訪れたのは、十日町市の池谷集落。数年前には37世帯が5世帯にまで減り、いわゆる「限界集落」(人口の半数が65歳以上)になった。それが変化したきっかけは震災だった。

震災以降、国際NGO「JEN」がボランティアの活動拠点を置いたのが、1984年から休校となっている小学校の分校。2005年に校舎が改修され、数々のイベントが行われる施設になった。インターンが寝泊まりするのもここの2階だ。

インターンを受け入れる多田朋孔(ともよし)さんも、2009年に「田んぼへ行こう!」という田植えのイベントに参加した一人。その後、妻子とともに移住を果たした。

「こんな山奥だから不都合があるかと思いましたが、クルマとインターネットさえあれば、現代的な生活が普通に送れます。虫はいっぱいいますけどね。病院や保育園へもクルマで10分です。」

「こんな山奥だから不都合があるかと思いましたが、クルマとインターネットさえあれば、現代的な生活が普通に送れます。虫はいっぱいいますけどね。病院や保育園へもクルマで10分です。」豪雪地帯の道路も、除雪されていれば平気。だが集落が消えてしまうと、そのような行政サービスも行われない。

現在は8世帯となった池谷地区は、多田家に第二子も生まれて限界集落を脱した。都市で働いていた彼が、農村へ移住を決めた動機とは?

「リーマンショック後、経済だけで社会が回っているのに危うさを感じて、自給自足したいと考えたんです。気軽に田植えイベントに参加したのですが、ボランティアも受け入れ慣れていたので閉鎖的でなく、後継者を入れて集落を存続させたいと思っている。日本の過疎の問題、食料の問題に立ち向かおうとしているように見えたんですね。」

そのとき、なんで自分は都会にしがみついているんだろう、と思ったという。奥さんを説き伏せるために、任期3年の報酬がある総務省の地域おこし協力隊員となった。

「日本の枠組は都会に偏っていて、バランスが悪い。食べ物なり、自然エネルギーなりを供給し合える仕組みを、農村からつくり上げたいんです。」

「日本の枠組は都会に偏っていて、バランスが悪い。食べ物なり、自然エネルギーなりを供給し合える仕組みを、農村からつくり上げたいんです。」もちろん3カ月のインターンでそこまではできないので、その入口の体験として「年齢の制限よりも、新しいことにチャレンジする精神がある方に来てほしい」と語る。

仕事は季節に応じた農作業、インターネットを通じた農作物の拡販など。棚田でつくるのは「山清水米」と名付けたブランド米だ。

地域活性化の仕事もする。この日は「山村へ行こう!」というイベント準備の真っ最中。昔の盆踊りを再現し、太鼓の叩き方や歌を映像に残すことが目的だ。

「生活に必要なものを自給し、自給できないものを求められる収入が得られるのが目標」と語る多田さん。

1つの集落では難しいことも、地域で同じ夢に取り組む人と連携すれば、実現可能になるかもしれない。例えば、鶏卵を使った加工食品(プリンなど)生産のアイデアも構想している。こうして、Iターンで入った人々の点と点が結び付いていく。

3か所を取材してよく耳にしたのが「6次産業」というキーワードだ。これは農業経済学者、今村奈良臣が提唱した概念。多田さんの肩書きも6次産業化プランナー、農林水産省が認定する資格である。

3か所を取材してよく耳にしたのが「6次産業」というキーワードだ。これは農業経済学者、今村奈良臣が提唱した概念。多田さんの肩書きも6次産業化プランナー、農林水産省が認定する資格である。「1次産業に携わる人が主体となって、2次産業と3次産業までを自前ですべてやる、もしくは理解を示すところと連携してやるということです。コミュニティの中で完結するのが大事だと思うんですよ。顔の見える間柄では、搾取をしたり、されたりということが少なくなりますから。」

過疎化、高齢化、被災地の復興。ここには日本の「未来の姿」があるように思えた。中越地区へのインターンは、未来に留学するチャンスかもしれません。(2012/8/30 up カンキ)