※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

「あるとき、ぐっと仕事に結びついたんですよ。あちこちで点々としていた自分の経験や技術が、つながって固まりになってきたんです。最近は、それを大きく重たくしていく楽しみがあります。」どんなことでも、続けることで見えてくるものがある。一度山を越えたらもう一度。そうやって何度も繰り返していくうちに、見えてくる景色がある。

わたしはその景色を見たことはないけれど、話を聞いて想像することはできました。

今回は、仕事百貨初の工場(こうば)の職人さんの募集です。

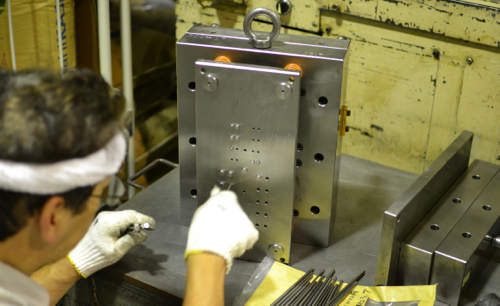

今回は、仕事百貨初の工場(こうば)の職人さんの募集です。自分の背丈よりも大きな機械を使って、固い金属を削ったり、プラスチックを成形したりする作業もある。とても専門的な仕事だけれど、経験は問わないそうなので、ものづくりに興味のある人は読んでみてください。

総武線の新小岩駅を降り、前の商店街を過ぎると、だんだん町工場の看板が増え始め、トントン、カンカンとものをつくる音も聞こえてくる。

総武線の新小岩駅を降り、前の商店街を過ぎると、だんだん町工場の看板が増え始め、トントン、カンカンとものをつくる音も聞こえてくる。葛飾区は、23区で3番目に工場が多い、工場のまち。ここに、金属やプラスチックで自動車の電装部品やコネクタなどの製造・加工を行う株式会社ミヨシの工場もある。

「ものづくりは、99.9%は辛いことばかりなんですよ。正確にできるかという不安もあるし、上手くいかなくて夜中まで押したり休日出勤したり。でも、出来上がった瞬間に全ての苦労が吹っ飛ぶんです。その0.1%があるから、よし、次もやろうって思えるんです。」

そう話すのは、専務取締役の杉山さん。

なんで続けられるんですか。仕事のやりがいは何ですか。そんな質問は、全てこの0.1%に集約されるんじゃないだろうか。ものづくりではなくても、心を込めてつくったものが完成したときは、誰だって喜びを感じると思う。

なんで続けられるんですか。仕事のやりがいは何ですか。そんな質問は、全てこの0.1%に集約されるんじゃないだろうか。ものづくりではなくても、心を込めてつくったものが完成したときは、誰だって喜びを感じると思う。合格率数%という「技術士」の国家資格を持っている杉山さんからは、ストイックな職人気質が伝わってくる。

杉山さんは10年前に、杉山さんのお父さんが社長を務めるミヨシに入社した。

その前は、もともと関心のあった「ゴミ問題」を扱う環境エンジニアリングの会社に勤めていたそうだ。

「大学では機械工学を専攻し、再生可能エネルギーに興味がありました。ゴミを回収してもう1度エネルギーとして再生する仕組みに、機械工学の観点から携われないかと思ったんです。」

ゆくゆくは設計や研究をやりたいと入った会社だったけれど、まずは現場を知ろうと思い、現場配属を希望した。東京中のゴミが集まる江東区「夢の島」を担当することになった杉山さんは、そこで毎日、大量のゴミを目にすることになる。

「ゴミって人間のエゴだと思いました。人間が気持ちよく生活したいという気持ちから、ものを欲しがり、いらなくなったら捨てる。そんな風にゴミを増やして、どんどんどんどん埋め立てていく。」

「どうやってゴミを人間の生活に戻すか」というのが自分のテーマだったけれど、もっと根本から、「そもそも人に捨てられないものをつくるにはどうすればいいか」を考え始めた。

良いものをつくれば、長く大切に使ってもらえる。そう思い、ミヨシでものづくりをしていくことを決意した。

社内には、ゴミやエネルギー問題に気を遣う杉山さんの影響なのか、至るところに節電やゴミの分別への工夫がある。

社内には、ゴミやエネルギー問題に気を遣う杉山さんの影響なのか、至るところに節電やゴミの分別への工夫がある。例えば、ゴミ箱には、「燃えるゴミ」「燃えないゴミ」「資源ゴミ」の3つに分別して捨てられる専用のラックがある。キャスター付きの移動式で、ゴミを入れやすい角度も計算されている。これは、社員さんの手作りだそうだ。

「日常のちょっとしたものだったら、つくっちゃいますよ。」と杉山さん。他にも、道具入れや収納ボックスなど、色々な手作りのもので溢れていた。

「ないならつくればいい」というDIYの考え方。杉山さんは今まで、それが当たり前だと思っていたけれど、そうではないことに気付くきっかけがあった。

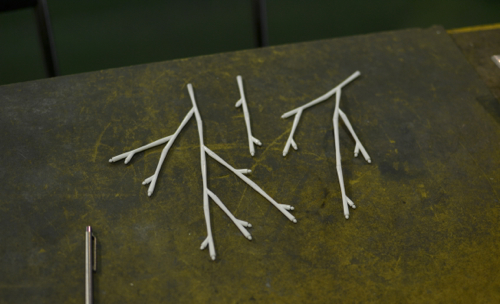

「ないならつくればいい」というDIYの考え方。杉山さんは今まで、それが当たり前だと思っていたけれど、そうではないことに気付くきっかけがあった。それは、今年の夏に渋谷ヒカリエで開催された、デザインの力で町工場の技術を伝える「BRANCH」が企画した「BRANCHと町工場展」に出品したときのこと。

杉山さんは、商品や技術を説明するため、仕事の合間にたびたび会場に足を運んでいた。

そのとき、お客さんから色々な反応があった。

「『これはどうなっているんですか?』『どうやるんですか?』と、みなさん、どうやって形が成り立っていくのかにすごく興味をもってくれたんです。アーティストの方にモニュメントをつくるために協力してくれないかと頼まれたりもしました。できないけどこうしたいと思ってるんだよね、と熱い想いをぶつけてくれて。色々な人に一緒になにかできないかと声をかけてもらいましたね。」

100円ショップに行けば安く便利なものが手に入る時代。だからこそ、自分の手でものをつくれる人は減ってきている。杉山さんたちのように、自分たちでアイデアから製作まで全てできてしまうのは、ひとつの強みかもしれない。

100円ショップに行けば安く便利なものが手に入る時代。だからこそ、自分の手でものをつくれる人は減ってきている。杉山さんたちのように、自分たちでアイデアから製作まで全てできてしまうのは、ひとつの強みかもしれない。手伝ってほしいと声をかけてくれる人たちに対して、持っている技術をどう繋げるか。展示を通して、こんな課題が生まれた。

これから、どんな会社にしていきたいと思うか聞いてみた。

「今は海外の工場に発注した方が安いですが、それでは、大量生産大量消費に拍車をかけることになると思います。言われたことをそのままやるなら海外の工場にもできますが、千年経っても補修がいらない寺院や道具をつくってきた日本人にしかできないことがあるはずです。技術を次の世代に継承する方法を考えながら、丁寧に仕事をしていけたらと思っています。」

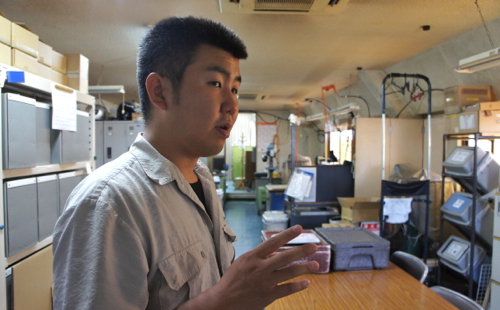

もう1人、紹介したい人がいます。入社5年目の宮谷さんです。

宮谷さんは、この会社に入る前は、下北沢で映像や舞台の音楽をつくる仕事をしていた。学生時代から根っからの文系で、理系の機械工学の世界にはまったく縁のない生き方だった。

宮谷さんは、この会社に入る前は、下北沢で映像や舞台の音楽をつくる仕事をしていた。学生時代から根っからの文系で、理系の機械工学の世界にはまったく縁のない生き方だった。「30歳を目前に、生活するにはちゃんとご飯を食べていかなければいけないし、何か手に職をつけて働きたいと思いました。そういえば図工の授業でものをつくるのが好きだったな〜と思って、そんな記憶をたよりに町工場の求人を探していたら、この仕事に辿り着きました。」

いくら手先が器用だといっても、図面も機械も分からないし、まったくの素人。説明されてもまず、用語が理解できなかった。

教える立場だった杉山さんも、教わる立場だった宮谷さんも、お互い大変だったね、とその頃のことを振り返る。

それでも、この仕事を続けられたのはなぜだろう。

「負けたくないって意地もありましたけど、一番はやっぱり、ものづくりが好きなんです。自分の手で作って、形になっていくのが面白い。自分がつくったものがどう使われるかよりも、出来上がるまでのプロセスに全神経を集中させて、これをこうするにはどうすればいいか?と考える。知恵比べみたいなところもあります。」

音という形のないものを表現する音楽の世界から、形が全てのこの世界へやってきた。全く想像がつかないけれど、なにか大きなギャップはありましたか?

音という形のないものを表現する音楽の世界から、形が全てのこの世界へやってきた。全く想像がつかないけれど、なにか大きなギャップはありましたか?「確かに音楽と町工場の仕事は遠いところにあるかもしれません。でも、違う世界だということは重々承知で入ったので、ギャップはなかったですね。新しいことをどれだけ吸収できるか、という意気込みでここまでやってきました。」

ミヨシには、機械の操作を一通り覚えたら、なんでも好きな機械を使って自分の好きなものを作っていいという決まりのようなものがある。

これは新人の恒例となっていて、過去には、金型で”歯”のオブジェをつくった人や、工場にある機械のミニチュア模型をつくった人もいる。見せていただいたけれど、それぞれのこだわりを感じられて面白い。なにより、精巧さに感動してしまう。

宮谷さんは、金型で金属の”笛”をつくった。仕事が終わってから機械の基本操作を教えてもらい、端材を使い練習しながら少しずつ仕上げた。

中がしっかり貫通していて、笛の仕組みを忠実に再現しているため、吹くとちゃんと音がなる。(実際に吹いてみせてもらいました。)

中がしっかり貫通していて、笛の仕組みを忠実に再現しているため、吹くとちゃんと音がなる。(実際に吹いてみせてもらいました。)「最初は右も左も分からなかったですが、今は何でも作る自信があります。刃物を使って金属や固い素材を削って、機械的にものを組み立てる。その仕組みを理解できるようになってからは、工夫のしがいもあるし毎日面白いですね。」

どんな人がこの職場に向いているのか聞いてみた。

「単純なルーチンワークではなく、毎回この部分をどう作るか、どう仕上げたらより良いか、想像して考えながらやる仕事なので、言われないと考えないような受動的な人だと仕事にならないんじゃないかな。」

自分から動かないといけないのは、仕事を教わるときも一緒。宮谷さんが入社したとき社長に言われたのは、「つくったら人に見せなさい」ということだった。

近くにいる社員をつかまえて質問し、「ここはこうした方がいい」とアドバイスを貰う。アドバイスを貰ったら、次はその通りにやってみる。その繰り返しで仕事を覚えていくのがミヨシ流。

杉山さんが補足してくれた。

杉山さんが補足してくれた。「実は先輩職人たちは、新人の仕事をちゃんと見ているんです。ここをこうすればいいのに、と思っていても、聞きにくるまでは答えない。なぜかというと、こちらから教えると、新人は怒られるかもしれないと構えて、情報をシャットダウンしてしまうことがあるからなんです。でも、自分から聞きに行くならば、準備してから来るから言われたことがすっと頭に入るんです。」

教えるときも、ただ「いいね」と褒めるだけでは成長できないから、ときにはキツい言い方をすることもある。でも、そこでへこんでしまったとしても、よし次は頑張ろう、と思えるポジティブな人がいいと思う。

「ベンチャー企業のようなものですね。何でもその人次第。」と宮谷さん。

宮谷さんも、失敗だらけだったけれど、最初の1年はがむしゃらに、負けたくない!という想いでやってきた。

分からないことは自分で調べて、それでも分からなかったら聞きにいった。出来上がったものは周りの人に見せて、指摘を受けたらそれを直してまた見せにいった。

それを繰り返して、今はほとんどの機械を使いこなし、「何でもつくる自信がある」というところまできた。

「手応えは、突然ではなく徐々に徐々に。きてるなきてるな、という感じでした。例えば、自分で納期までのスケジュールを調節できたり、完成のイメージを掴みながら作業できたり、トラブルが起きてもなんとかなる!と構えられるようになってきたり、そういう積み重ねです。今は、仕事を自分の手でコントロールできるようになってきました。」

「手応えは、突然ではなく徐々に徐々に。きてるなきてるな、という感じでした。例えば、自分で納期までのスケジュールを調節できたり、完成のイメージを掴みながら作業できたり、トラブルが起きてもなんとかなる!と構えられるようになってきたり、そういう積み重ねです。今は、仕事を自分の手でコントロールできるようになってきました。」積み重ねていくと、それがぐっと結びつくときがくる。ものづくりの職人の世界なんて未知な感じがするけれど、一歩一歩を重ねることで、辿り着ける達成感があると思います。

自分の手でものをつくりたい。つくるのが好き。そんな人にとっては、特別な経験や技能は必要なく、お給料をもらいながら職人の仕事を学べるのは、ひとつのチャンスだと思います。

いきなり面接ではなく、工場を見学することからできるので、まずはそこで直接見て話を聞いてみてください。(2012/8/25up ナナコ)