※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

今日も夕方になると、送迎バスに乗って中学生たちがやってくる。そこではもう、新しい日常がはじまっていました。 今回は、NPOカタリバが運営する子どもたちの放課後学校「コラボ・スクール」で、講師、運営スタッフとして働く人の募集です。

今回は、NPOカタリバが運営する子どもたちの放課後学校「コラボ・スクール」で、講師、運営スタッフとして働く人の募集です。コラボ・スクールは、津波で家や塾が流されてしまったり、狭くて壁の薄い仮設住宅で暮らしているなど、落ち着いて学ぶ場所を失ってしまった子どもたちの学習指導や心の支えにするところ。

勉強を教えてくれる先生がいたり、自習室があったりして、塾のようなことをしているけれど、塾とは全然違う。成績ではなく、生徒自身と向き合うことで、東北の未来を考えていく仕事になります。

そういう意味では、勉強を教えるのが上手かったり、子どもと接するのが得意な人だけが対象ではないのかな。もっとその先のイメージまでもって、生徒たちと関わっていけるような人がいいかもしれない。

だからまずは、ぜひコラボ・スクールの取り組みを知ってみてほしいです。

運営しているカタリバは、高校生のキャリア学習プログラムをはじめ、子どもたちの教育活動に取り組んできたNPO法人。

代表の今村久美さんが、震災直後から被災地に入り、現地の人と一緒に生活しながら声を聞き、考え続けたことで、この学校は生まれました。

今回は、昨年12月に、宮城県女川町にある「女川向学館」に次ぐ2校目のコラボ・スクールとして開校した、岩手県大槌町の「大槌臨学舎」に伺う。

大槌に着くと、カタリバのボランティア担当として臨学舎の運営に携わっている金森さんが、車で迎えにきてくれた。

大槌町は、東日本大震災のとき、津波と火災で大きな被害を受けた地域。

大槌町は、東日本大震災のとき、津波と火災で大きな被害を受けた地域。草が生い茂っている場所は、よく見ると、壁の一部や家具などが残っていて、人の家があったところだということが分かった。

大槌川を渡って、まず向かったのは「安渡(あんど)ハウス」。

安渡ハウスは安渡地区の高台にある一軒家で、ここでは、臨学舎で働くスタッフや、お手伝いのボランティアたちが共同生活を送っている。

中にお邪魔して、リビングで過ごさせてもらう。午前8時頃になると、みんなが起きだして、テーブルの周りがにぎやかになってきた。

中にお邪魔して、リビングで過ごさせてもらう。午前8時頃になると、みんなが起きだして、テーブルの周りがにぎやかになってきた。朝食を食べたり、洗い物をしたり、歯を磨いたり、みんなそれぞれの朝の時間を過ごしている。壁には、ゴミ当番や洗濯についての注意書きや、寄せ書きが貼ってあったりする。

寄宿舎のように厳しいルールがあるわけではなく、気付いた人が提案し、その都度話し合いながらやっていくような、手作りの感じが伝わってきた。

寄宿舎のように厳しいルールがあるわけではなく、気付いた人が提案し、その都度話し合いながらやっていくような、手作りの感じが伝わってきた。みんなこれから、それぞれの午前を過ごし、午後からの授業に備える。

一足先に、臨学舎の教室や事務局がある「上町ふれあいセンター」に行って、そこで金森さんにお話を伺った。

「コラボ・スクールという名前には、生徒とスタッフだけの関係ではなく、ボランティアや、親御さん、地域の人、地域の学校、みんなを巻き込んで、コラボレーションしながら子どもの成長を考えていきたい、という意味が込められているんです。」と金森さん。

外からのボランティアを受け入れ、まちの人たちとコミュニケーションをとりながらコラボ・スクールを運営していくのが、金森さんたちの役割になる。

外からのボランティアを受け入れ、まちの人たちとコミュニケーションをとりながらコラボ・スクールを運営していくのが、金森さんたちの役割になる。この仕事に就いたきっかけを聞いてみた。

「大学を出て、新卒採用でメーカーに勤めていました。でも、漠然とですが、もっと『いい仕事』がしたいな、と思ってパッと辞めてしまったんです。」

ところが、辞めた直後に震災があり、転職の選考は全てストップしてしまった。

空いた時間を使って、さまざまなボランティアやインターンシップに参加するなかで、コラボ・スクールのことを知った。直感でこれはいい取り組みだな、と感じた金森さんは、今年1月からここで働きはじめた。

実際に働いてみて、どうですか?

「僕が以前勤めていた会社は『もの』を扱う会社だったので、お金を積めば積むほどいいものをつくれる、という世界だったんですよね。でも、ここでは事業をつくるのは機械ではなく僕たちなので、自分で考えて頭を使って、フィードバックをもらいながらやるしかない。いいものつくるのは『人』しかいないので。それがものすごくやりがいになっていますね。」

「もの」ではなく「人」が主役になって事業を生み出す。話を聞いていて、金森さんが目指していた「いい仕事」というのは、こういうことなのかもしれないな、と思った。

金森さんは、教員免許も持っていないし、教育現場に関わるのはこれが初めてだけれど、今は授業も担当している。

「土曜日に『読解力講座』という文章を読み解く力を鍛える授業を開いているんです。教室に40人ほどやってきて、1班5人ほどのグループに分かれて、新聞のニュースなどの短い文章を読み、意見を発表し合っています。」

扱う記事は、奨学金の滞納問題や、アジアからの看護福祉士の受け入れ問題など、読み応えのあるものばかり。ボランティアで来た学生たちも、自分が考えたことがないようなことを中学生が考えて意見を発表してる!と驚いていたらしい。

扱う記事は、奨学金の滞納問題や、アジアからの看護福祉士の受け入れ問題など、読み応えのあるものばかり。ボランティアで来た学生たちも、自分が考えたことがないようなことを中学生が考えて意見を発表してる!と驚いていたらしい。「最初は人前で発表するのを恥ずかしがっていた生徒もだんだん堂々としてきて、そういうのを見ると嬉しくなります。」

逆に、大変なことはありますか?

「このまちは、まだまだ復興途中なので娯楽施設が少ないことですかね。」

だから、結局集まる場所は「安渡ハウス」になる。

「庭でバーベキューでもやるかー!って、みんなでコンビニで飲み物を買って、酒屋さんからサーバー借りて来て、飲み会をはじめたり。そうすると、近所のおっちゃんが『イカも焼け』って差し入れしてくれたり。ウニをいただくこともあります。塩ウニっていうんですけど、ここはでっかいウニが食卓に平気で出てくるんですよ。」

慣れない土地での共同生活だから、やっぱり大変なこともあるし、ひとりになりたいときもある。それでも、一緒に住むスタッフや、ボランティア、まちの人に救われながら、日々を送っている。

そんな大槌に今年の4月にやってきて、金森さんたちとともに臨学舎で働いている、芳岡さんも紹介します。

芳岡さんは、ここに来る前は、青年海外協力隊としてアフリカのモザンビーク共和国で理科の先生を務めていた。2年間の任期を終えたのは震災後。日本へ帰ってきた。

芳岡さんは、ここに来る前は、青年海外協力隊としてアフリカのモザンビーク共和国で理科の先生を務めていた。2年間の任期を終えたのは震災後。日本へ帰ってきた。「地元で教師になるために勉強していたのですが、東北のことが気になって全然集中できなかったんです。それで、仲間と一緒に車で東北を巡って、色々な団体を見てまわりました。そのうちのひとつが、このコラボ・スクールでした。」

コラボ・スクールを見学してピンときた芳岡さんは、ここに来ることを決めた。今は、教務スタッフとして理科を教えている。

働いてみて、どうですか?塾の先生って下準備が大変なイメージがあるのですが…

「普通の塾だったら辛いかもしれませんが、ここだと授業に立ち会うボランティアの方にも一緒に準備してもらっているので、楽しいです。『今日はこの単元をやる』という大枠の方針はスタッフが決めるのですが、それ以外はみんなで『あの子にはこれは難しすぎるよ』とか意見を出し合ったり、練習問題のプリントをつくったりしています。指摘してもらうと、僕にも気付きが沢山あるし、充実していますね。」

春、夏、冬の長期休みには学生がやってくる。それ以外の時期には、有給休暇を利用してきた社会人や、教職を目指して就職浪人中の人など、色々な人がやってくる。

春、夏、冬の長期休みには学生がやってくる。それ以外の時期には、有給休暇を利用してきた社会人や、教職を目指して就職浪人中の人など、色々な人がやってくる。ボランティアとの交流も、ここでは大切な“コラボ”のひとつなのだろうな。みんな、スタッフとボランティアという関係を越えて、仲が良さそう。だけど、授業の話になるとお互い真剣になる。メリハリがあって、傍目からみてもいい関係だと感じた。

ここで働く人は、どんな人が向いているのだろう。勉強を教えるのが好き、だけじゃない何かが必要な気がする。

「いわゆる、テストの点数を伸ばすことを目標にするような塾の先生とは違うので。僕らは、点数を伸ばして合格したら終わりではなくて、そのあと生徒がどういう生き方をしていくか、というところまでイメージしているんです。ボランティアや取材で、色々な人が出入りしていくコラボ・スクールの環境のなかで、自分の夢を見つけて、描いてほしいと思っています。教える喜びだけではなく、その先に繋がる想像力まで持っている人がいいんじゃないかな。」

沿岸の建物がほとんど流されてしまったこのまちでは、自分の未来を思い浮かべることは難しい。

沿岸の建物がほとんど流されてしまったこのまちでは、自分の未来を思い浮かべることは難しい。そんな状況に立たされた子どもたちが、前へ進むための手助けをしたい。自分の頭で将来を考える人になって欲しい。そのなかで、将来は大槌の復興に携わろう、日本の問題を解決していこう、という夢を持つ子が、もしかしたら現れるかもしれない。

そんな大きな希望のイメージを持って、コラボ・スクールはこの事業に取り組んでいる。

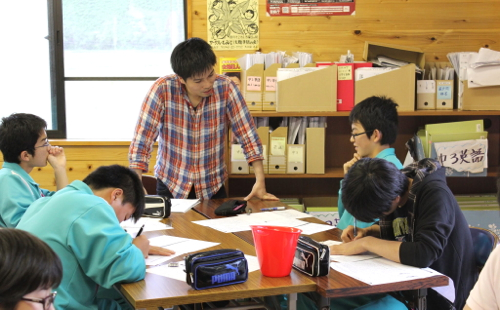

放課後になると、送迎バスに乗ってジャージ姿の生徒がやってきた。みんな下駄箱に靴を入れ、列に並んで受付を済ませる。

放課後になると、送迎バスに乗ってジャージ姿の生徒がやってきた。みんな下駄箱に靴を入れ、列に並んで受付を済ませる。菓子パンや飲み物などを販売する車がやってくると、みんなコラボ・スクール専用の食券を持って外に出ていく。

おやつを食べる子もいれば、先生に話しかけにいく子もいる。友達とアイドルの話で盛り上がる子もいる。授業の時間になるとビシッと静かになる。分からないところは先生に質問する。

ちゃんと、子どもたちの居場所になっているのだと思う。まちにはまだ、津波の爪痕が残っているけれど、ここにはもう、臨時でも応急処置でもない日常があるように感じる。

最後に、金森さん。

最後に、金森さん。「生徒たちは、1㎜ずつ伸びていく草みたい。気付いたらもうこんなに伸びていた!という感じで、『そういえばあいつ変わったよね』ということもよくあります。今、勉強でつまずいてくすぶっている子がいれば、ちょっと背中を押してあげる。もうすでに走り出している子は、もっと早く走れるようにサポートする。そういうことをしていきたいと思っています。」

子どもたちの「一歩」を手伝うことで、「未来」につなげていく。それがコラボ・スクールなのだと思う。

ここから毎日、たくさんの未来がはじまっています。

いきなり飛び込むのは難しい、という人は、まずはボランティアに行ってみるのもいい。コラボ・スクールの日常を覗いてみてください。(2012/10/16 ナナコup)