※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

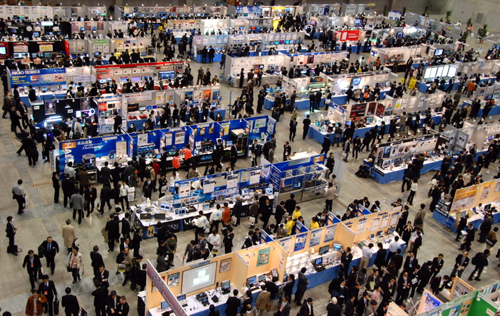

「展示会は結局、人と人なんです。『こんなこと一緒にしませんか?』『もしかするとできるかもね』って、ひとつのシステムを人同士がつくっていくんです。モノには必ず、人が介在しなきゃいけないと思っています。そういう意味で、人と人を結ぶのが我々のミッションです。」 今回は、映像技術に特化した展示会や出版、ポータルサイトを企画・運営するアドコム・メディアで、事業の核となる展示会の業務を担う人を募集します。

今回は、映像技術に特化した展示会や出版、ポータルサイトを企画・運営するアドコム・メディアで、事業の核となる展示会の業務を担う人を募集します。実は最初は、サイトを見ても「画像処理関連機器」や「画像センシング」など難しそうな言葉ばかりで、どんなものを展示しているのか全然よく分からなかった。

だから、記事で上手く伝えられるのか心配だったけれど、話を聞いていくうちに、展示会はモノのためにあるのではなく人のためにあるのだな、ということが分かってきた。

モノについて分からないことは、入ってから学べばいいと思う。だから、まずはどんな仕事なのか知ってほしいです。

アドコム・メディアは、東京・新宿区のJR山手線新大久保駅のほど近く、飲食店が立ち並ぶ通りを一歩入ったところにある。

まずは、社長の油井(ゆい)さんにお話を伺った。

油井さんはもともと展示会担当として仕事をしていたので、今でも業務に直接関わっている。新しく入る人は、油井さんとも一緒に展示を考えていくことになると思う。

油井さんはもともと展示会担当として仕事をしていたので、今でも業務に直接関わっている。新しく入る人は、油井さんとも一緒に展示を考えていくことになると思う。仕事の内容を聞いてみる。

「ただ展示会をやるといっても、出展社や来場者は集まりません。そこで、案内を送ったり営業したりして、まずは出展社を集めていきます。そして、打ち合わせながら展示のかたちをつくっていきます。来場者に対しては、うちでおこなっているセミナーや出版事業と連携して、有効な広報を考えます。」

扱う製品が映像技術や精密加工など専門的なため、そこに集まる人たちはみんな、プロフェッショナル。

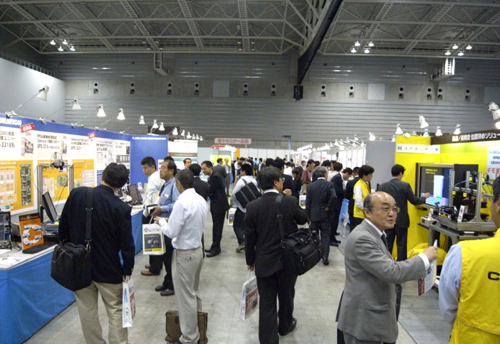

たとえば、毎年12月に開催される「国際画像機器展」では、画像に関するあらゆる機器、システムをつくる企業が出展する。

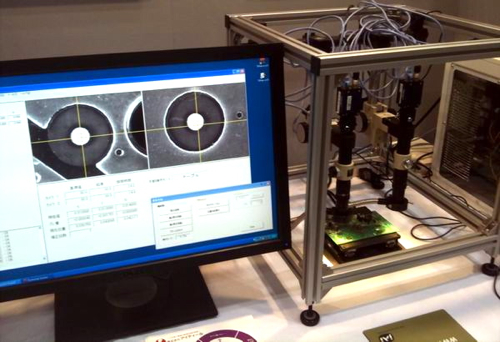

「画像って『ハイ、チーズ!』というカメラだけではなく、色々あるんです。この展示で扱っている画像機器は、工場のラインを流れる製品を検査したり顔認証をしたりする特殊なカメラなんです。システムはカメラだけでは機能せず、カスタマイズが必要なので、カメラをつくる人だけではなく、ソフトウェアをつくる人、コードをつくる人、それからそれら全てを組み立てるシステムインテグレーターと呼ばれる人たち。様々な人が集まります。」

「画像って『ハイ、チーズ!』というカメラだけではなく、色々あるんです。この展示で扱っている画像機器は、工場のラインを流れる製品を検査したり顔認証をしたりする特殊なカメラなんです。システムはカメラだけでは機能せず、カスタマイズが必要なので、カメラをつくる人だけではなく、ソフトウェアをつくる人、コードをつくる人、それからそれら全てを組み立てるシステムインテグレーターと呼ばれる人たち。様々な人が集まります。」展示会では、いろいろな人たちが集まり出会う。

たとえば、「今は人の目で製品を検査しているのだけど、それだと疲れて精度が落ちるから、画像検査を取り入れたい」という工場の経営者がやってきたりする。するとそれを解決する人と出会う。それから、隣のブース同士で「何か一緒につくりましょう」という話になることもある。

そんな場づくりをする展示会の仕事の、いちばんの魅力を聞いてみた。

そんな場づくりをする展示会の仕事の、いちばんの魅力を聞いてみた。「付加価値がつけられるところ、ですね。」

「僕、この会社に入る前まで、ディスプレイの会社で内装仕事の仕事をしていたんです。そこは、壁紙はこの素材なら一平米いくら、という世界だったんです。職人さんたちに対しては、頑張ってクオリティーを上げれば依頼が来る!と伝えて励ましていたのですが、実際には、一平米1000円のところを950円でやってくれない?と言われてしまうような。なんの付加価値もつけられないところが嫌になってしまってしまったんです。」

「でも、この仕事は一平米いくらの世界ではないんですよ。ただ会場だけ用意するのではなく、そこに来る人をデザインすることで付加価値をつけることができるんです。」

たとえば、映像のセミナーを開いたときに、そこで配る配布物に展示会の告知をはさめば、それを見て展示会に来てくれる人がいる。そういう人は、映像に興味を持っているから、何かビジネスに結びつく機会も増える。

「そんなふうに、会社の持っているメディアを使って、来るべき人に来てもらうことができるんです。それが付加価値ですよね。」

わざわざ電車賃を払い、勤務時間をつかって足を運んでくれるお客さんに対して、何かここでしか得られないものを持ち帰ってほしい。インターネットで買物ができる時代にも、人と人が話をしなければ生み出せないモノはやっぱり沢山あると思う。

わざわざ電車賃を払い、勤務時間をつかって足を運んでくれるお客さんに対して、何かここでしか得られないものを持ち帰ってほしい。インターネットで買物ができる時代にも、人と人が話をしなければ生み出せないモノはやっぱり沢山あると思う。達成感は、展示会が終わったあとすぐ、ではなく、じわじわとやってくる。

「『実は、あのときの出会いが一年かけてこうなりました』とか、うまく結びついた報告を聞くと、良かったなと思います。大変だったけど、この人たちの笑顔が見られるならまた頑張ろうって思えます。」

そうやって、来年も出展したい、また来たいと思ってもらえるような展示会をつくっている。

「なかなか社員とはこういう話はできませんけどね。なんか、恥ずかしくて…」と、油井さん。

油井さんが社長になった経緯を聞いてみたら、すごく面白かった。なんだかドラマみたい。

「ある日突然、社長が社員全員を集めて、『油井は今日から役員になった』と発表したんです。えー!なんで?!って、僕もほかの社員たちもみんな驚きましたよ。どんな裏があるんだ?って言われたりもしました(笑)」

そして油井さんは、突然役員として会社全体を考えていくことになる。

「『役員ってどんなことをするんですか?』と聞いたら、『まずはそこから考えろ』って。最初は戸惑うことばかりでしたけど、ものの見方が変わって勉強になりました。今までは自分のことばかり考えていたのですが、全体のことを判断の軸にできるようになってきて。」

業務を引き渡したあと、先代の社長は引退してしまう。色々話し合い、揉めながらも、結局油井さんが株ごと会社を相続することになった。

「子供が3人いるのに、なんの血縁関係もない僕に会社を譲るなんて、今思えばすごいと思います。当時は大っ嫌いだったけれど。でも、もしかしたら大好きだったのかな。」

「僕、最期の日に会ったんですよ。そのとき先代は山梨に住んでいて、調子が悪いからということでお見舞いに行ったんです。そしたら翌日に電話がかかってきて、亡くなったという知らせを受けました。」

「僕、最期の日に会ったんですよ。そのとき先代は山梨に住んでいて、調子が悪いからということでお見舞いに行ったんです。そしたら翌日に電話がかかってきて、亡くなったという知らせを受けました。」先代が築いてきたものがある。それを受け継ぐだけではなく、もっと良いものにしていきたい。それが、油井さんの考えている先代への恩返し。

「”なんだかよくわからない会社”にしていきたいです。人と人を結びつけることが僕たちの使命。そのためには、情報を発信していくことが大切だと思うんです。ただ展示会をやる、出版をやる、ということではなく、それぞれを連携させながら、相乗効果で色々なことをやっていきたいです。」

来年からは、アメリカ、ヨーロッパ、中国、韓国など海外とのやりとりも増えていく。

「ブースを出して、展示会をプレゼンして、海外からの出展者も増やしていきたいと思っているんです。価格交渉や電気工事についてなどの細かいやりとりもあるので、英語で会話やメールができる人だと嬉しいですね。海外の出展社には、日本の展示会ってすごいね!って喜んでいただけるんですよ。日本の展示会を世界に広げるのも仕事のひとつなんです。」

日本の製品の精密さ、質の高さは世界に誇れるものだけれど、そのものづくりを支えているのは、日本の画像技術だということはあまり知られていない。

例えば、工場内の製造ラインをハイスピードで進むビール瓶の蓋は取れてないか、破損はないか、量は少なくないかなどを瞬時に検査・計測することのできる画像処理技術がある。

ロボットが画像や距離を認識する目の部分や、縦列駐車の補助や、自動的にブレーキをかけてくれる車のシステムにも、画像処理の技術が搭載されている。

ロボットが画像や距離を認識する目の部分や、縦列駐車の補助や、自動的にブレーキをかけてくれる車のシステムにも、画像処理の技術が搭載されている。そんな日本のものづくりを支える技術を世界に伝えていくことになる。

画像についての専門知識などは必要ですか?

「必要ないです。べつに理系出身でなくても大丈夫です。僕なんて、大学は文学部で、聖徳太子あたりの時代の日本書紀が専門でしたから。最初はまったく分かりませんでした。でも、出展社の方はみんな、自分たちの技術をどう分かりやすく伝えるか考えながら展示されているので、会場を回って『これってどんなものなんですか?』って聞いてみたりしながら、だんだんと知っていきました。」

「具体的に何に使われているのか知ると、面白いですよ。画像処理技術は、色々なところで使われています。CMや映画でよく見るスローモーションは、ハイスピードカメラという1秒何万フレームのシャッタースピードで、たった1秒の世界を撮っているんです。それから赤外線カメラは、温度を感知するサーモグラフィー。真っ暗闇の中に人が入っても感知できるし、製品をつくる上で熱を持ってしまったものの異常を検査することもできるんですよ。」

身近なものを例に出しながら、楽しそうに説明してくれた。わたしも工学に疎い文系出身なのだけど、だんだん難しいとは感じなくなってきた。むしろ自分の生活とリンクするところもあって面白い。

油井さんとともに展示会を担当している、喜多さんにも話を聞いてみた。

「わたしは入社15年目になります。展示会を担当しはじめてからは7年ですが、全然退屈しないです。人との繋がりを大事にできる仕事なので。」

「わたしは入社15年目になります。展示会を担当しはじめてからは7年ですが、全然退屈しないです。人との繋がりを大事にできる仕事なので。」展示がはじまるまでは、出品する製品のことや展示形式について、出展社と一緒に考えていく。展示がはじまってからは、会場を回りながら会話もしていく。

「顔見知りの出展社さんが多いので、気兼ねなく意見を言ってくださいます。ときには辛辣な指摘もいただきますが、喜んでもらえると嬉しいですし、なによりほっとします。」

毎年展示を出してくれるような、長いお付き合いのお客さんも多いそうだ。

「いいお客さまが多くて、かわいがってくださいます。わたしは20代でここに入社したのですが、それよりもずっと前から脈々と築かれてきた信頼関係があるんですね。それは本当に宝です。」

一方では、1年で結果が出なければ、すぐに違う展示会へ切り替えてしまう方もいる。目的や事情は出展社それぞれだけれど、なるべく多くの人に「来年もよろしく」と言ってもらえるようなものにしていきたい。まさに人と人をつなぐ仕事だと思う。

最後に、喜多さん。

最後に、喜多さん。「わたしはけっこう、この人のために、という自分の気持ちで働けているんですよ。だから、お客さまに対してとことん考えて向き合っていける方が来てくれたら嬉しいです。」(2012/12/11 ナナコup)