※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

新しい世界の扉を開くことはとてもシンプルなもので、まず直感を信じて行動してみること。すると想像もしていなかったことが動き出す。仕事ってそうやって生まれるものだと思うんです。あらかじめ予想していたとおりにいくことはあまりない。

ネパリ・バザーロの仕事もまさにそう。ネパールの衣料品や食品などのフェアトレードや、最近では岩手の沿岸の街、陸前高田で椿油をつくるプロジェクトをしている会社です。行動して、人に出会う。するとやらなきゃいけないことが見つかる。そうやって世界とつながっていく。

ネパリ・バザーロの仕事もまさにそう。ネパールの衣料品や食品などのフェアトレードや、最近では岩手の沿岸の街、陸前高田で椿油をつくるプロジェクトをしている会社です。行動して、人に出会う。するとやらなきゃいけないことが見つかる。そうやって世界とつながっていく。横浜市の南のほうにネパリ・バザーロのオフィスがある。本郷台の駅を降りて歩いていくと、ゆったりとした郊外が広がっている。なかなか気持ちよく歩いていける。

オフィスに入ると、5、6人が座ったらいっぱいになるような事務スペース。その隣には、大量の商品在庫が整理されて並んでいる。

代表の土屋春代さんは、ネパールに学校をつくろうと市民団体を設立、活動していた。

学校をつくっても子どもたちが来てくれるとは限らない。問題の根っこはどこか別のところにあった。そして子どもたちは学校がないから通えないのではなく、親に仕事がないから学校に行けないことに気がついた。

あるネパールの女性の言葉。

あるネパールの女性の言葉。「恵んでくれなくていい、トレードをしてほしい。自ら力をつけて立たなければ、この国は変わらない」。

マーケットがないから現金収入も得られない。それならネパールの商品を日本で売ればいいじゃないか!こんな思いからネパリ・バザーロはスタートする。

フェアトレードとか国際協力とか、言葉を聞けば華やかなイメージがあるけれども、日々の仕事はとても地味なものだし、朝から晩まで働くこともある。とにかくみんなが一生懸命働いている。

どうして遠いネパールの人たちにそこまでできるのだろう。春代さんの話を聞いていて、とても印象的なエピソードがある。

ネパリ・バザーロは、西ネパールのコーヒー生産者たちがネパールで初めて有機証明を取得するサポートをし、コーヒーの輸入をすることになった。手探りで始めたものだったけれども、栽培量が伸びていく。次第に自分たちのキャパを超えるようになっていった。

村の協同組合からお願いをされ、新たな国際市場を探す役割も担う努力をした。そこで韓国の団体の活動を支援する機会があり、今までの生産者とお付き合いをしてもらうことに。代わりに自分たちはまだコーヒー生産で遅れているシリンゲ村のコーヒーを支援することにした。

ぼくはこの話を聞いたときに、せっかく事業として大きくなって果実を収穫する時期になったのに、それを譲ってしまうのはもったいないのではないか、と正直思ってしまった。

ぼくはこの話を聞いたときに、せっかく事業として大きくなって果実を収穫する時期になったのに、それを譲ってしまうのはもったいないのではないか、と正直思ってしまった。でも商売するだけのためにトレードをしているわけじゃない。ネパールの人たちのためにフェアトレードをしている。そう考えたら、しっくりくる。

今回募集する人は、こんなネパリ・バザーロの思いを継いでいく人。

給与を得るために働くのではなく、思いに共感して一緒に働きたいと思えるような、次の世代を担える人を待っている。

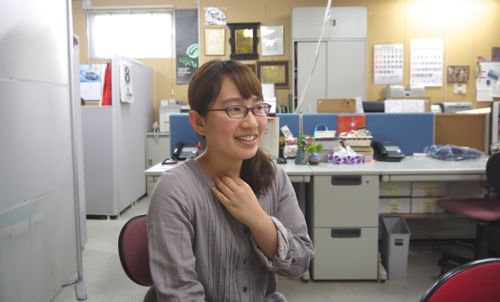

現役大学生の平野さんは、まさにそんな一人だと思う。大学1年生からボランティアに参加したことがある彼女は、すでにアルバイトとして働いていて、ネパリになくてはならない存在だという。この春、卒業したら本格的に働いていくそうだ。

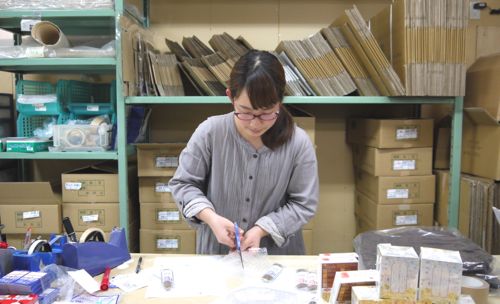

仕事はとくに限定されているわけではなくて、伝票打ちから出荷、あとは入荷した商品検品など、様々なことを担当している。

仕事はとくに限定されているわけではなくて、伝票打ちから出荷、あとは入荷した商品検品など、様々なことを担当している。なぜこの仕事に興味を持つことになったのか聞いてみた。

「たぶん高校のときからだと思うんですけど。テレビとかで貧しい国の現状を目にして、将来こういう仕事に就きたいと思ったのがきっかけで。あとは英語が好きだったので。英語に携われる仕事となると国際協力がいいんじゃないかって。」

「きっかけは海外に対する憧れだったのかもしれません。海外で働いている方がかっこよく見えたんですよね。」

そんな思いつきからスタートして、興味はどんどん深まっていった。

大学1年生のときに「フェアトレード」という言葉に出会った。どこかでインターンをしてみたいと思って調べて、ネパリ・バザーロを知ることになる。

「それでインターンをすることになったのですけど、海外とつながっていることが実感できたのが印象的でした。それまで興味はあったけれども、現場を見たことがなくて。でもここに来てみると、いろいろなものがつながって、一気に具体的になったんです。」

「国際協力ってハードルが高いイメージがあるじゃないですか。でも誰でもできる仕事だし、本当に気持ちがあれば、どこまでも役に立てる。そういうことをすごい感じたんです。」

「国際協力ってハードルが高いイメージがあるじゃないですか。でも誰でもできる仕事だし、本当に気持ちがあれば、どこまでも役に立てる。そういうことをすごい感じたんです。」就活はしなかったのですか?

「してないです。」

ここに入ることにしたんですね。

「そうですね。実際就活をしてみようかなって思ったこともあって説明会などに行ってみたんですけど、なんかお互い、だまし合いみたいな感じがしました。企業はいいことばかりしか言わないし、学生も『こんなことできます』って自分をつくる。そういう姿にいろいろ感じるところがありました。」

「それで原点に返って考えたときに、ネパリ・バザーロみたいな仕事をやりたいと思ったんです。」

ネパリ・バザーロの仕事って、どんな感じですか?

「仕事に自分から意味を見いだせると思います。一つひとつの仕事は地味なのですが、それを自分でどうするか楽しめるから、やりがいもあるし。」

「ちょっとした工夫ですけど、シールを貼ってるときに、こんな風にやったら貼りやすいとか。地味な発見がけっこう嬉しいです。その作業の先には理念もあって、つながっているんです。そして働きはじめて、私自身も変わったように思います。」

「ちょっとした工夫ですけど、シールを貼ってるときに、こんな風にやったら貼りやすいとか。地味な発見がけっこう嬉しいです。その作業の先には理念もあって、つながっているんです。そして働きはじめて、私自身も変わったように思います。」最後にどういう人が合っているか、平野さんの意見を聞いてみる。

「うーん。難しいですね。でも大前提としてフェアトレードを知っている人。そしてどういう会社なのかわかっていることですかね。あと自分は将来こうしていきたい、という思いがある人。ほどほどに働いて、ゆくゆくは専業主婦になりたいわ、っていう人には向いてない気がします。」

話を聞いていると、平野さんは「きっちりやりたい人」のように思います。たとえば夏休みの宿題もためこまずに計画的にしてきたような。

「そうですね。計画的にきっちりやりたいし、あまり妥協はできないです。小さい組織なので、責任も大きいんですよ。その分がんばれば、より良くなっていくことも実感できます。」

誰かの役に立っている、ネパールとつながっている。だから自分もうれしいし、納得できる。矛盾がないから割り切る必要もない。平野さんと話していると、そういう働き方がじわじわと伝わってくる。

とはいえ、全員がこの仕事に合うとは思えない。ネパリ・バザーロでは辞めてしまう人もいる。

10年目の高橋さんに、残る人と去る人の違いを聞いてみる。そうそう、高橋さんは取締役になったそうだ。ネパリ・バザーロの募集は何度かさせていただいていて、高橋さんとも話してきたけれども、ちゃんと会社を次の世代として引き継ごうと動いている。

「まずどんな環境であっても楽しめることですね。目の前にある作業を楽しめるとか。一見普通の人からみたら大変だと思うんですよね。こんな仕事も全部自分でやるのかって。」

「でもそれをチャンスと捉えるか。自分の成長の機会なので。楽しんで、前向きに捉えることができるかどうか。でも続けていけば、必要とされていることに喜びを感じるんです。」

「でもそれをチャンスと捉えるか。自分の成長の機会なので。楽しんで、前向きに捉えることができるかどうか。でも続けていけば、必要とされていることに喜びを感じるんです。」なるほど。必要とされる、というのは裏を返せば、仕事が増えることでもあります。同じことでも、受け取り方によって差が生まれるのかもしれませんね。

「本人が壁をつくっている場合が多いですよね。そこをもう1歩踏み込む勇気があるかどうか。勇気と言うほど大げさなものじゃないですけど。でもやったら次のチャンスが出てくるんです。それがゆくゆくはネパールとつながったり、陸前高田にもつながっていくんですよ。」

ネパリ・バザーロでは、被災地である陸前高田において椿油を生産するプロジェクトを推進している。震災がきっかけとなって生まれた仕事だ。ただ、椿は収穫するのに何十年もかかるそうだ。気が遠くなるけれども、それだけ関わっていこうという意気込みが伝わってくる。

おそらく何よりも優先していることは、「相手のためになること」なんだと思う。少しでも暮らしやすい社会を次世代に残したいそうだ。それが楽しい、そうしたい、と思う気持ちが必要だ。

おそらく何よりも優先していることは、「相手のためになること」なんだと思う。少しでも暮らしやすい社会を次世代に残したいそうだ。それが楽しい、そうしたい、と思う気持ちが必要だ。でもそういうことは働いてみないとわからないかもしれない。しかも何年も何年も働いてみて、山を登っていくようにつづけていくと、やっと見える景色のようなもの。

高橋さんに、もし1年目の自分に会ったとしたら、どんな話をしたいか聞いてみた。

「1年目はなんにもわかってなかったですね。とにかく、やるだけやって、失敗してもいいから。もっともっとやりなさいって。とにかく迷わずやれるだけやったら、ぜったいあとは続くと思うので。」

ぼくは春代さんがネパールに行ったことも、そして陸前高田でやっていることも、まったく見返りを求めていないのがすごいと思うんです。でも振り返ってみれば、続けていけば何か返ってくるものがあるんですね。

ぼくは春代さんがネパールに行ったことも、そして陸前高田でやっていることも、まったく見返りを求めていないのがすごいと思うんです。でも振り返ってみれば、続けていけば何か返ってくるものがあるんですね。「ぜったい返ってきますね。」

なんでそう思うんですか。

「返ってきてるから。自分の興味関心が仕事になって、生活もでき、信頼できる仲間がいて、素直にいられるんです。」

上辺だけのつながりだったら、ある意味では楽なことかもしれないですけど。

「でもわたしは多分、それでは苦しいんです。」

当たり前のように遠くにいる人のことを考える。関係ないようで関係がある。そして続けていけば、ちゃんと何かが返ってくる。

そのためにまずできることは、やってみることだと思うんです。それはどうやらはじめは「修行」のようなもので。ちょっとした思い込みとかきっかけは必要だと思います。

そのためにまずできることは、やってみることだと思うんです。それはどうやらはじめは「修行」のようなもので。ちょっとした思い込みとかきっかけは必要だと思います。でもはじめてみることで、少しずつ世界は広がっていき、自分自身に近づいていけるのかな。ネパリ・バザーロのみなさんと話していると、そういう風に思います。(2013/2/4 ケンタup)