※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

自分って日本のことをどれだけ知っているんだろう。ていねいな暮らし方や長く続く仕事について取材をしていると、ふとこんなことを考える。

そんなとき「歴史・文化を面白く伝える」プロジェクトがはじまると聞いて、名古屋へ向かいました。

街の歴史・文化を知ることから、いま、そして未来が見えてくる。大ナゴヤ大学のみなさんと話しながらそう感じました。

街の歴史・文化を知ることから、いま、そして未来が見えてくる。大ナゴヤ大学のみなさんと話しながらそう感じました。「歴史・文化って聞くと遠い感じがするけれど、その街のルーツを知るってことだと思うんです。」

そう話すのは、事務局長の大野さん。

NPO法人・大ナゴヤ大学は、名古屋の街を面白がる人を増やしたい。そうした思いから授業やイベントを企画、活動している団体です。

街をキャンパスに見立てて、誰もが教え合い、学び合うシブヤ大学の姉妹校として2009年にはじまった。現在の生徒数は約3,200人。

街をキャンパスに見立てて、誰もが教え合い、学び合うシブヤ大学の姉妹校として2009年にはじまった。現在の生徒数は約3,200人。ここで、名古屋の魅力のルーツである歴史・文化を面白く伝える人を募集します。

名古屋市・大須の事務所を訪ねて、話を聞いたのは、常勤スタッフの2人。

今年4月、2代目学長に就任した加藤幹泰(みきやす)さん。僕と同じ29歳だ。

そして2009年の発足当時からのメンバーで、現事務局長の大野嵩明(たかあき)さん。

加藤さんはどうしていまの仕事に就いたのだろう。

「実は名古屋の街はずっと好きになれなかったんです。東京ほどの街でもない。かといって自然豊かな田舎でもない。中途半端なところだと思っていました。」

そんな加藤さんは、高校を卒業して進路に悩む。

「当たり前のように大学に進むことに違和感があって。自分でどこまでやれるかなと思って、アメリカに留学を決めます。」

1年半のバイトで留学費を貯めて、シアトルに向かった。

1年半のバイトで留学費を貯めて、シアトルに向かった。2年間の留学でやりたいことが明確に固まったわけではないけれど、他人と他人がなにかのきっかけで出会い、新しいなにかが生まれる。そうしたきっかけづくりに関心があることが見えてきた。

帰国した加藤さんは求人営業の会社で働きはじめた。

6年間営業をしながら、次第に街と人のマッチングに関心を持つようになる。

「行政のやりたいことと、住民の考えがすれ違っているような気がして。うまくつなげることができないかな、と思いました。」

そうして大阪のNPO法人スマイルスタイルに転身。大阪の街が抱える課題と向き合うなかで、同時にこんな思いを強めていった。

「自分の街にもなにかしたいと思ったんです。自分の街を好きじゃないって、すごいかっこ悪いな、どうにか好きになりたいなと思ったんです。そうして名古屋に戻ります。」

帰って来たときも名古屋に対する印象は「やっぱりなにもない街」というものだった。

転機になったのが大ナゴヤ大学との出会い。

「栄にある老舗のういろう屋のご主人や、街に根づいたストリートファッションのショップを経営している人。仕事を持ちながら、街を楽しくする活動をしている人と出会ったんです。自分が知らなかっただけで、実は名古屋って面白い街なんじゃない?と思うようになります。」

1年間スタッフとして働いた後、学長に就任して、いまはどんなことを考えているんだろう。

1年間スタッフとして働いた後、学長に就任して、いまはどんなことを考えているんだろう。「シブヤ大学と、街の違いは大きいと思います。渋谷は流行の発信地、名古屋はどこか劣等感を持っている人が多いんです。」

「いますでにあるものを、新しい視点で見る。そうすると気づきがたくさんあって、誰かに話したくなるんですね。名古屋を面白くするのではなく、名古屋を面白がる人を増やしたいんですよ。街は人でできていると思っています。」

街を面白くする、というコンセプトありきになると、関わる一人一人が置いてけぼりになることもある。けれど、街をつくっている一人一人が楽しむようになれば、自然と楽しい街になっていく。

大ナゴヤ大学は、そんな人ありきのいい循環をめざしている。

そして今回はじまるのが、名古屋の歴史・文化の面白さを大ナゴヤ大学の目線を通した情報でまとめた情報誌やWEBで紹介したり、授業を開くプロジェクトだ。

そして今回はじまるのが、名古屋の歴史・文化の面白さを大ナゴヤ大学の目線を通した情報でまとめた情報誌やWEBで紹介したり、授業を開くプロジェクトだ。どうして歴史・文化なんだろう?そう聞くと、加藤さんはこう返してきた。

「名古屋の歴史・文化と聞いてなにが浮かんできますか?」

名古屋城、信長、食文化ならミソカツにきしめん… 名古屋には毎年2、3回は来ているのだけど、あれ?意外と出てこない。しかも浮かんでくるのは固有名詞ばかり。

「実は、名古屋で生まれ育った僕もそうでした(笑)。いくら本を読んでも興味は持てなかったんですが、大ナゴヤ大学で出会った人たちが、面白おかしく、かみくだいた表現やいまの言葉で伝えてくれたんです。それで面白いなと思いました。気づいたら自分で色々調べるようになって。『名古屋って魅力のある街だ!』って驚いたんですよ。」

周りの人はどうなんだろう?そう思い、歴史・文化のアンケートを生徒にとってみた。

「興味はあるけど、きっかけがないという声が一番にあがってきたんです。じゃあ、自分たちで魅力的な入り口をつくっていきたい。そう思いました。」

ここで事務局長の大野さんは、こんな話をしてくれた。

「歴史・文化という言葉はとっかかりが見えにくいけれど、街やもののルーツを知るってことだと思うんです。」

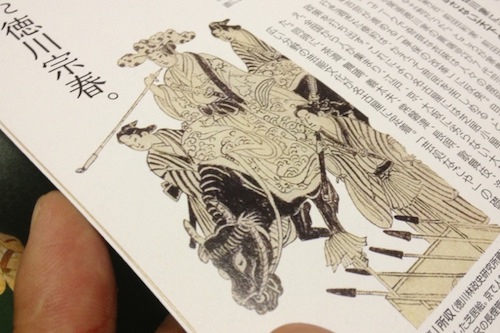

「歴史・文化という言葉はとっかかりが見えにくいけれど、街やもののルーツを知るってことだと思うんです。」「芸どころ名古屋」とあるほど、江戸時代には、まちに多くの芝居小屋が立ち並び、歌舞伎や人形浄瑠璃などの芸能が繁栄し、今でも狂言・和泉流、日本舞踊の名古屋西川流などの伝統芸能が引き継がれているそうだ。

「芸どころ名古屋」と呼ばれるようになった背景には、ある人の存在があった。

大野さんは、僕らのヒーローなんですけど、と前置きして宗春(むねはる)を紹介してくれた。

徳川宗春は尾張藩、いまでいう愛知県西部の7代目藩主を務めたひと。

ド派手な着物を身にまとい、長さが3メートルもあるキセルを吸い、白い牛に乗って街を歩いたそうだ。

そうした振る舞いにも理由があった。

そうした振る舞いにも理由があった。質素倹約がよしとされた時代において、街ににぎわいを生むには遊びが大事という考えを体現していた。馬ではなく牛に乗っていたのは、ゆっくりしたスピードと、目線が低いことで庶民とも気軽にコミュニケーションがとれるため。

宗春がすすめた規制緩和政策により、芝居小屋や茶屋、遊郭が増え、全国から人があつまり、尾張藩は大にぎわいを見せるようになった。

街は人がつくるもの。楽しむ気持ちがにぎわいを生み出し、街を発展させてきた。

話を聞きながら、いまの時代にも宗春がいたらな、と僕は思った。

「そうなんですよ。ルーツを知ることは、いまにつながってくるんですよね。さらに言うと、そこから未来はつくられていくと思っていて。」

これから一緒に働き、プロジェクトを担当する人は、歴史を知り、未来につながる伝え方をしていくのだろう。

商店街を歩いて地元の人と話をしたり、歴史的な場所を訪ねて近所の人に話を聞いてみたり。あるいは、日本舞踊や和菓子づくりといった様々な分野で活躍している人を先生に、授業を企画してみたり。

伝える相手も、これまで歴史・文化に興味が持てなかった人たち。情報誌や授業を通して面白さを感じ、新しい視点で名古屋の街を楽しむ人が増えたらと考えている。

伝える相手も、これまで歴史・文化に興味が持てなかった人たち。情報誌や授業を通して面白さを感じ、新しい視点で名古屋の街を楽しむ人が増えたらと考えている。どんな人がいいだろう。

「いまとは違うなにかをやりたいと思っている人がいいな。仕事の関わり方は色々あるので、感じるものがあれば、チャレンジしてください。」

歴史・文化好きはもちろん、逆に全然興味がなかったけれど加藤さんと大野さんの話を聞いて「面白そうかも」と感じた人も楽しんでいけると思う。

「それから、僕らは正解のわからないなかを日々進んでいます。だからこそお互いに思ったことは言い合って。これからを一緒に考えて、つくっていけたらいいですね。」

今回の事業は行政からの委託事業だけれど、雇用が決まっているのは来年の3月まで。その先については、いまの時点では未定だ。

今回の事業は行政からの委託事業だけれど、雇用が決まっているのは来年の3月まで。その先については、いまの時点では未定だ。「実は僕らも同じです。つねに保障されたものがあるわけではなくて。ただ、いままでなかった新しいことをつくっていきたいんです。」

「大ナゴヤ大学を踏み台にしてやろう。それぐらいの気持ちでもいいんですよ。日々の仕事を通して、自分の参考になる人に出会えると思います。結果として来年も一緒に活動を続けるかもしれないし、ここでの経験をもとに、新しい道が生まれてくることもあると思います。いずれにしてもお互いにいい影響ができたら。そう思います。」

今回の募集で一緒に働く人たちも、きっと大きな財産になっていくんじゃないかな。

組織に寄りかかるのではなくて、自立して働きたいと思う人たちが集まるのだと思う。きっとお互いにいい出会いになるはず。

まずは目の前のできごとや人に一生懸命関わってみる。そうすることで、次の道はおのずと見えてくるように思います。

「大ナゴヤ大学には頼りになる仲間がたくさんいます。デザイナーさんやショップのオーナーさん、会社の営業さんもいればOLさんも。ほんとうにさまざまです。『名古屋を面白くしたい』という思いで一緒に企画を考えたり、運営も協力してもらっています。本当にみんな心強く面白いですよ。」

ひとしきり話を聞いていたら、2人が楽しそうに話す大須の街を歩いてみたくなった。

ひとしきり話を聞いていたら、2人が楽しそうに話す大須の街を歩いてみたくなった。“ごった煮”という言葉で表現されることの多い大須。電気街としての秋葉原のような顔もあれば、下北沢のような若者エリアに、巣鴨のようなお年寄りエリア。さまざまな顔を持っている。

「名古屋」の街のはじまりは江戸時代。名古屋城建築にともなう大須観音の移築にはじまる。

文化振興にも力を入れた宗春の時代をもとに、芝居小屋が立ち並びにぎわった。

現在も、音楽や演劇、演芸といった文化の街でもある。

以前にも歩いたことのある道だったけれど、みなさんの話を聞くことで、はじめて歩くような新鮮さを感じるとともに、街の歴史的な魅力が埋もれていることにも気づかされた。

以前にも歩いたことのある道だったけれど、みなさんの話を聞くことで、はじめて歩くような新鮮さを感じるとともに、街の歴史的な魅力が埋もれていることにも気づかされた。商店街のなかにはぽつん、と神社や寺が現れてくる。

織田信長の父、信秀が眠る万松寺(ばんしょうじ)をはじめ、神社や寺、そして古墳もあった。

いわゆる歴史的建造物だけでなく、「あそこの焼き鳥屋のおじさんがすごい面白くて。」なんてお腹が空いてしまうような話も聞かせてもらう。

一日ではとても周りきれない、たくさんの魅力や面白い人がいるんだろうな。

この日の夜、加藤さんがこんなことを話してくれました。

この日の夜、加藤さんがこんなことを話してくれました。「はじめは『歴史?』という感じだった大越さんの表情が、段々引き込まれて変わるのが伝わってきて。うれしかったですよ。これから一緒に活動していく人も、こういう場をつくり、立ち会っていくんだと思います。」

(2013/6/24 大越はじめup)