※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

地域には色々な職業や立場の人がいる。0歳から100歳まで世代も違えば、考え方もさまざま。まちづくりを仕事にするということは、そこに暮らす人すべてのことを考えること。ある意味、街の人全員がお客さんの仕事といえるのかもしれない。

もしもあなたが自分のビジネスの力を試したいと思うならば、地域の仕事もおすすめです。

今回は、静岡県浜松の市街地に、収益を生むという観点を持ちつつ「にぎわい」をつくっていく人を募集します。

東京から浜松へは、新幹線で1時間半ほど。

東京から浜松へは、新幹線で1時間半ほど。富士山の世界遺産登録間近とあって熱気に包まれている静岡県。浜松はその西端にあり、県内で最大の人口と面積を誇る市。

気候は年間を通して温暖で、ピアノやオートバイの製造が盛んな工業都市でもある。交通・物流のインフラも整っていて暮らしにも困らない。

全然悲劇的なまちじゃないな、というのが最初の印象。

だけど、中心繁華街である浜松駅周辺の様子は少し違う。バブル崩壊以降、百貨店はのきなみ撤退し、代わりに夜型の飲食店が増え歓楽街化も進んでいる。

そんな中心市街の状況を自分たちの手でなんとかしようと、平成22年に地元企業と商工会議所によって「浜松まちなかにぎわい協議会」が発足した。

その後、継続的なまちづくりのためには収益活動が必要として、法人組織として立ち上がることになった。

それが、「浜松まちなかマネジメント株式会社」。

浜松市街47ha(ヘクタール)内の範囲を中心に、公共空間や空き店舗などの活用支援や、イベントの企画・運営、観光資源の発掘、「浜まちWEB」などメディアを用いた情報発信を行っている。

株式会社としてのまちづくり。まだまだ地域の仕事はボランタリーな要素が強く、収益を生んでいくのは難しいとされている。たとえ会社になっていても、行政からの補助金で事業を行っているところも多いそうだ。

株式会社としてのまちづくり。まだまだ地域の仕事はボランタリーな要素が強く、収益を生んでいくのは難しいとされている。たとえ会社になっていても、行政からの補助金で事業を行っているところも多いそうだ。浜松まちなかマネジメント株式会社も、株式会社としてどうやって事業を成立させていくかは、これから模索していくところ。今は、浜松市はじめ地元企業の協力を仰ぎながら、活動を進めている。

スタッフも全員、地元企業からの出向という形。そこで今回初めて、まちづくりを専業として働くスタッフを雇用することになった。

「例えば、今サッカーが流行っているからといってスタジアムをつくっても、5年後は誰も使う人がいなくなって、ただの空の箱になってしまうかもしれないですよね。まちづくりは、ずっと続く終わりがないものだと思うんです。だから、一番重要なのは人なんじゃないかな。まちのことをずっと考え続ける人が、いることなんじゃないかな。」

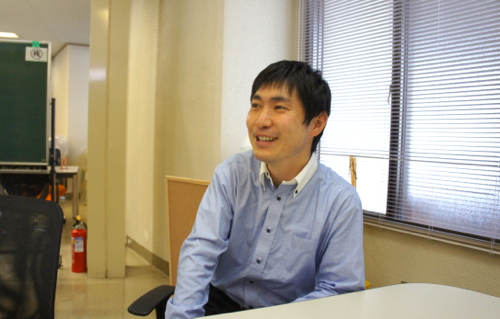

そう話すのは、事務局長の河合さん。

3年前に遠州鉄道株式会社から出向し、浜松のまちづくりに携わってきた。

出身は浜松ではないけれど、浜名湖周辺の浜名郡で生まれた。大学から東京に出て、10年仕事をしたのち帰郷。

出身は浜松ではないけれど、浜名湖周辺の浜名郡で生まれた。大学から東京に出て、10年仕事をしたのち帰郷。ここに出向することになったのは自分の意思ではなかったけれど、配属されてから、まちづくりに関する本を読んだり講演に足を運んだりと、かなり勉強したそうだ。

3年かけて分かったことがある。それは、まちづくりには正解がないということ。

「イベントをやるにしても、『まちに賑わいが生まれていいね』と言ってくださる方もいれば、『通行止めになったら営業の邪魔になる』という地元の商店さんの意見もある。何をするにも、半分賛成・半分反対という状況が生まれるんですよね。何が良いのかは人によって違うから、そういう意味で正解がないんですよ。」

「だから、これは正しいとか間違っているとか、綺麗に将来が描ききれているという必要はないんじゃないでしょうか。まず、これがいいんじゃないかな、と思ったことを実行してみること。行動を起こす人が必要だと思います。」

行動を起こす人。

「みんな、自分の住むまちがもっとよくなればいいな、とは考えていると思うんです。でも、それを行動に移す人は少ない。だけど、そういう人が増えればまちは変わってくると思うんですよ。みんなの意見をまとめる人よりも、行動する人。主体者や責任者を増やしていくことが、一番重要だと思います。」

そのために、たとえばどんなことをしていくんですか?

そのために、たとえばどんなことをしていくんですか?「今、浜松では夜の街の風紀が問題になっていますが、ビルのオーナーさんからしてみれば、賃料が貰えればどんなテナントが入ってもいいと思っている人もいるのかもしれない。そこにちょっとまちづくりのイメージを持ってもらえば、これからの判断も変わってくるんじゃないでしょうか。『こういう街になったらいいね』とみんなで考えるようなワークショップやイベントなどの場を、もっとつくっていきたいと思っています。」

そんな風に、街の人との対話を通して行動する人を増やしていきたい。

イベントの企画・運営も、ずっと自分たちでしていくわけではなく、主体者になってもらえる参加者の方を見つけ、引き継いでいくそうだ。

自分たちで1から10まで全てやっていたら、街の人は自分たちから動かなくなってしまう。そうではなく、自ら手を挙げる人を増やしていきたい。

最初は当日の運営から片付けまで全てやっていたイベントも、今は相談にのったり「今年はこういう風に進んでいますよ」と報告を受けたりするくらいまで自立しているものもあるそうだ。

そんな「支援者の目線」とともに、もう1つ大事なのが、やっぱり「ビジネスの目線」だと思う。

企画のときは、常にターゲットを考え収益モデルをつくる。協賛を集めるために営業をかけることもあれば、集客のために広報をするかもしれない。場所の確保のために、ディベロッパーやリーシングなど不動産の概念も必要になるかもしれない。

どんな人が、この仕事に向いていると思いますか?

どんな人が、この仕事に向いていると思いますか?「まちづくりが大好き、という人よりも、そこに事業性を見つけることの面白さを感じられる人がいいですね。それから、商店街の人、地元の企業、NPO、行政、色々な人と関わることになりますので、コミュニケーション能力のある人。」

地域には、本当に色々な人がいる。そういう人と話をするのも仕事のうち。

「わたしはこの3年間で、2,000人以上の方と名刺交換しました。国の経産省や国交省の方から、まちのお母さん、学生さんまで。普通のサラリーマンとは、関わる人の幅が全然違うと感じますね。あらゆる人たちと一緒に、正解のないまちづくりというものについて話し、あるいは一緒に実行する。それは、ここでしかつくれない関係だと思っています。」

トップが世の中を決めていくのではなく、ひとりひとりが色々な価値観を持ちながら行動していく時代。ヒントはまちのなかに沢山ある気がする。自分の嗅覚でそれを探し実行する人を、河合さんは求めている。

次に、主に浜松駅前のイベントスペース「ギャラリーモールソラモ」の運営・管理を担当している、職員の平野さんに話を伺う。

「ギャラリーモールソラモ」は、2011年に百貨店の新館とともにリニューアルされたイベントスペース。駅前の玄関口であるこの場所を有効に活用していくために、浜松まちなかマネジメントが運営することになったそうだ。

「ギャラリーモールソラモ」は、2011年に百貨店の新館とともにリニューアルされたイベントスペース。駅前の玄関口であるこの場所を有効に活用していくために、浜松まちなかマネジメントが運営することになったそうだ。平野さんの地元は浜松市。大学は一度東京に出たけれど、就職を機に浜松へ戻ってきた。遠州鉄道会社に入社し、丸5年保険営業部に所属。その後、ここへやってくることになる。

はじめての大きな異動。建物の指定管理といっても、最初は何をすればいいのか全然分からなかった。

「最初はそれこそ、事務的な手続きや法的な知識から勉強しました。それから、施設を管理するためには、万が一の災害を考えて、防火管理や防災管理といった資格を保有していなければいけないんですね。そういう資格をとりにいったりだとか。」

ほかにも、屋外広告物というお店の外に看板を設置できる資格、それから、飲食店を出す際に必要な衛生責任者の資格など、平野さんはこの3年間で、色々な資格を取得したそうだ。

「何か必要なたびに、とりあえず代表でお前とっとけって(笑)。会社に関わる資格は、代表して自分がとりにいっています。」

何か企画をすれば、それを実現するためにすぐに対応できる状況にはなってきている、と平野さん。新しく入る人にとっては、心強い味方になると思う。

何か企画をすれば、それを実現するためにすぐに対応できる状況にはなってきている、と平野さん。新しく入る人にとっては、心強い味方になると思う。「市民の方からも、最近は頼っていただけるんですよ。イベントをやりたいというお問い合わせも増えていますし、『自分たちで何かやりたいんだけど、方法が分からないのでアドバイスください』という方もいます。もっと地域のなかで頼られる存在になっていけたらいいですね。」

平野さんもやっぱり、自分が幼かった頃と比べて、街中に人が減っていると感じているそうだ。

グラフを見れば、べつに人口が減っているわけではない。郊外に大型ショッピングモールができて、人の流れが変わってしまっただけなのかもしれない。

平野さんが小さい頃には、週末よく両親と一緒にまちに出て過ごしていたそうだ。イベントなどもにぎわっていた。その頃のような街に戻ればいいな、と思っている。

「イベントは、その日だけ1,000人集まって翌日からまた静かになる、一過性のものだと思われる側面があるんですよね。でも、もし参加した子どもに楽しいと思ってもらえたら、その子がいつか大人になって家族ができたときに、また行ってみようか、という気になってくれるかもしれない。だから自分は、ちょっとでも街中の楽しい思い出をつくって、次の世代に繋げていきたいと思っています。」

「イベントは、その日だけ1,000人集まって翌日からまた静かになる、一過性のものだと思われる側面があるんですよね。でも、もし参加した子どもに楽しいと思ってもらえたら、その子がいつか大人になって家族ができたときに、また行ってみようか、という気になってくれるかもしれない。だから自分は、ちょっとでも街中の楽しい思い出をつくって、次の世代に繋げていきたいと思っています。」平野さんに話をきいたあと、職員の高柳さんから、浜松の飲食店が載っているマップをいただいた。浜松名物のうなぎや餃子の美味しいお店を、いくつか教えてもらう。

「百貨店の跡地もそのまま残っていたりします。さびれているので、見ていて楽しいものではないと思いますが、ぜひ見ていってください。それをここから変えていくってことですから。」

「百貨店の跡地もそのまま残っていたりします。さびれているので、見ていて楽しいものではないと思いますが、ぜひ見ていってください。それをここから変えていくってことですから。」街を歩いてみると、お昼の時間だからか人通りは多かったけれど、たしかにシャッターの降りた店や空きテナントが目立つ。

でも、逆にいえば場所は沢山あるのだから、あとはここで何かしよう!という行動する人が増えれば、状況はきっといい方向へ変わる気がする。

「まちづくり」という全部ひらがなで柔らかいイメージのものが、ビジネスになって新しい価値を生んでいく瞬間が来たら、すごく面白いと思います。そして、これからはそんな柔らかい頭とビジネススキルをもっている人が必要になるはずです。(2013/6/18 ナナコup)