※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

地域には色々な魅力があふれているのに、埋もれてしまっていることも少なくないと思う。外の人だけでなく、意外に地元の人にも知られていなくて、「なにもない」なんて言われてしまうことだってある。

けれど、なにもないことと、実はあるのに知られていないことは違う。

今回は三重県の魅力を掘り出し、伝えていく仕事です。

webでの広報から、実際に現地を訪ねての商品開発、そして販売。さまざまな形で三重の魅力を伝え、興味を持ってもらいます。

今年9月、東京・日本橋にオープンする“三重テラス”で働く人を募集します。

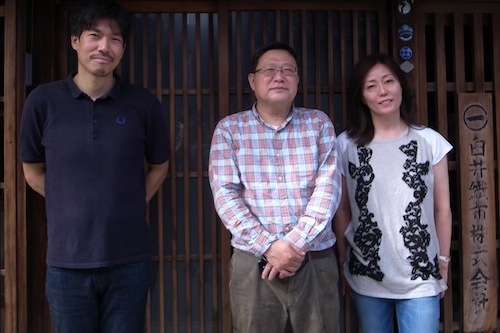

三重テラスは、県が発案したもの。今回は運営を行う株式会社アクアプランネットと、店舗のディレクションを行う塚本太朗さんを訪ねました。

三重テラスは、県が発案したもの。今回は運営を行う株式会社アクアプランネットと、店舗のディレクションを行う塚本太朗さんを訪ねました。まずは三重県松阪市に、アクアプランネットを訪ねた。東京からは電車に乗って3時間ほどで到着した。

さっそく松阪出身の代表・福政(ふくまさ)さんに話をうかがう。

さっそく松阪出身の代表・福政(ふくまさ)さんに話をうかがう。はじめに、三重テラスはどういう場になるのでしょうか。

「三重県では営業拠点と位置づけています。あえてアンテナショップという名前を使わなかったことには『商品の販売だけでなく、三重を身近に感じてもらう場にしたい。』という思いがあります。」

「魅力ある商品をきちんと伝えることで、『どんなところでつくられているんだろう?』という想像がふくらんで、現地を訪ねるきっかけにもなると思うんです。」

なるほど。僕自身アンテナショップに行くことはあるけれど、ほとんどが商品を買っておしまいだ。本来アンテナショップって、その地域に興味を持つ入り口だと思うのだけれど、そうした経験はこれまでなかったな。

三重県ってどんなところでしょうか?

「食、伝統工芸、自然環境… 素材にあふれた豊かな県ですね。ただ、原石はあるんですけど、磨いてブランドとして魅力を発信することが苦手なんですね。だから知られていないんですよ。『もったいないなぁ…』と思います。」

たとえば、おいしい野菜をつくっても、近隣県の漬け物屋さんに出荷するので、生活者の目には触れられない。そうしたものは他にもたくさんあるという。

たとえば、おいしい野菜をつくっても、近隣県の漬け物屋さんに出荷するので、生活者の目には触れられない。そうしたものは他にもたくさんあるという。三重テラスでは、埋もれている魅力を再発見してブランド化することにより、土地の魅力を発信しようと考えている。

「縦長の三重は、エリアによって全然違う顔を持っているんです。リアス式海岸の続く南は、食の宝庫。中部は工業地帯ですね。北は、伊賀をはじめ伝統工芸が盛んで。とらえどころのない県かもしれないですね(笑)。魅力にはつきないと思いますよ。」

三重テラスが生まれたきっかけをさらに聞いてみる。

三重テラスが生まれたきっかけをさらに聞いてみる。「三重は経済的にも豊かなんです。親の世代まではそれでよかったんですが… のんびりしていて、新しいことにチャレンジできる風土が弱いこともあって、進学や就職を機に多くが県外に出るんですね。」

「若い人にとって、魅力のある土地にすることが大事だと思います。いまは三重を離れている人も、営業拠点を通して魅力を再認識してほしいんです。」

ここで、昨年新卒でアクアプランネットに入社した三重出身の山口さんにも、話を聞いてみる。

子どもの頃からものづくりが好きだったという山口さん。学校でもデザインを学び、好きなことを仕事にしたいと思った。

「広告代理店も考えたんですが、一つの業種にしか携われなさそうでした。わたしは、幅広くデザインに関わっていきたいと思ったんです。」

当時は、新卒募集を行っていなかったそう。山口さんは直接会社に連絡をとり、ポートフォリオを持ち込み、働くようになった。

当時は、新卒募集を行っていなかったそう。山口さんは直接会社に連絡をとり、ポートフォリオを持ち込み、働くようになった。現在は飲食店のメニューリストから、アートフラワーをもちいた髪かざりのパッケージまで、幅広くデザインを担当している。主に松阪で仕事をしながらも、デザインを手がけた店舗に直接出向くこともしばしばあるという。

三重テラスについても、デザインなどで関わっていくことになりそうだ。

三重テラスについても、デザインなどで関わっていくことになりそうだ。「私の友だちも、東京や大阪に出て行った人が多いです。でも、ほんとうは三重でもやりたいことはできると思うんです。」

仕事百貨でも、尾鷲に菰野町と三重県の求人をたびたび目にする機会が増えている。新しい流れは確実に芽生えつつある。

三重テラスには、山口さんのように三重でいきいきと働く人がさらに増える可能性があると思う。

一方、都市部に生まれ育った人には、三重を第二のふるさとにしてほしいとも考えている。

一方、都市部に生まれ育った人には、三重を第二のふるさとにしてほしいとも考えている。「暮らすのにとてもよいところですよ。物価が安くて食べ物はおいしい。通勤にも時間がかかりませんし。うちのスタッフたちも週末は海に釣りに行ったりしています(笑)。海も山もあれば、商店街もある。バランスがいいんですね。」

福政さん自身、ずっと三重と東京の2地域居住をしているという。

「転勤がきっかけで、ファンになるスタッフも多いです。まずは旅行にはじまり、2地域居住や移住といった、三重への玄関口になればと思います。」

実は、日本橋は三重とゆかりのある場所。江戸から伊勢神宮へ参拝をするときの出発点だった。いま再び、日本橋から三重に人が向かう流れをつくりたいと考えている。

三重テラスは、どんな場所になるのだろう。

三重テラスは、どんな場所になるのだろう。「大きくわけると、ショップにレストラン。そして多目的ホールからなる予定です。全体に共通するのは、訪れた人に土地の魅力を感じてもらうことです。」

レストランは、飲食業を営むアクアプランネットのシェフがメニューづくりから考えているところ。

「伊勢海老に松坂牛。野菜もおいしいんですよ。それからいまの時期は桑名のはまぐりに松阪あさり… 食の宝庫なんですよ。」

滋味豊かな三重食材の味、かたち、においを活かした料理を提供したいという。

多目的ホールは、イベントにワークショップ、ときにはギャラリー。さまざまな形で使うことができる設計だ。

さまざまな企画を通して、三重を知ってもらう。またそこに行けばいつも誰かいる。そうした場になることでコミュニティが生まれたり、起業や移住につながる可能性も考えている。

ショップについて福政さんはこう話してくれた。

「ものにかけられた手間や時間、背景を届けることを大切にしたいです。つくられた土地に興味を持ってもらえたらと思います。よかったら、ディレクションを手がけている塚本さんにも話を聞いてみてください。」

そうして、東京・馬喰町に塚本太朗さんを訪ねた。

塚本さんは、1994年にオープンした「THE CONRAN SHOP」のショップスタッフとして働きはじめる。もともと関心のあったデザインを、店舗演出や家具デザインといった仕事を通して学んでいった。

塚本さんは、1994年にオープンした「THE CONRAN SHOP」のショップスタッフとして働きはじめる。もともと関心のあったデザインを、店舗演出や家具デザインといった仕事を通して学んでいった。有限会社リドルデザインを立ち上げ、独立したのは2002年のこと。

その翌年には、ドイツ&オーストリア雑貨のセレクトショップMARKTE(マルクト)をオープンした。

以前からヨーロッパを訪れると、ひまを見つけては蚤の市でものを集めることが好きだった。塚本さん自ら買いつけた商品を取り扱っているという。

ディレクターとバイヤーという2つの顔を持つため、最近では店舗づくりの依頼が少なくない。

たとえば上野駅のエキナカで雑貨を扱うrezept (レツェプト)design & storeでは、企画からロゴデザイン、商品のバイイング、設計までを一貫して担当した。

そんな塚本さんは、三重テラスをどのようにしたいと考えているのだろう。

「何かのついで、ではなくわざわざ来てもらう場にしたいですね。行くたびに魅力ある商品が置いてあったり、職人を招いてのイベントが開かれていたり。いい場って、何度も行きたくなるものだと思うんですよ。」

「それから、ツアーデスクは置かないんですよ。商品、食事、イベントに場をつくる人。その一つ一つを通して、まずは三重テラスを好きになってもらいたい。そこから三重に興味を持つこともはじまると思うんです。」

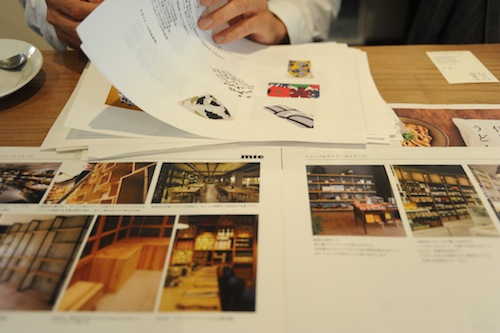

「それから、ツアーデスクは置かないんですよ。商品、食事、イベントに場をつくる人。その一つ一つを通して、まずは三重テラスを好きになってもらいたい。そこから三重に興味を持つこともはじまると思うんです。」ショップで扱う商品については、既存のものに加えて3種類のラインナップを考えているそう。

一つは、現地のものつくりメーカーなどを訪ねて、いまある商品のパッケージをリデザインするもの。

そしてオリジナル商品の開発に、伝統工芸とクリエイターのコラボレーションによる新規ブランドも展開する予定だ。

「手間ひまかけてつくられる伝統工芸に、ものとしての魅力を感じる人は多いと思います。一方デザインがあと一歩だな… ということもありますよね。クリエイターと一緒につくることで、より多くの人に手にとってもらえると思うんです。」

「手間ひまかけてつくられる伝統工芸に、ものとしての魅力を感じる人は多いと思います。一方デザインがあと一歩だな… ということもありますよね。クリエイターと一緒につくることで、より多くの人に手にとってもらえると思うんです。」たとえば伝統工芸である伊勢木綿の職人さんをデザイナーと訪ね、手ぬぐいをつくる。あるいは萬古焼のオリジナル商品をつくったり。

けれども、そうした商品開発を行うショップ自体は、いまは珍しくないと思う。

塚本さんはさらに一歩踏み込んで、売り方のデザインまでを手がけていく。

あるとき、福政さんとこんなやりとりがあったという。

「『どんな人と働きたい?』って話をしたんですね。そうしたら2人とも同じだったんですよ。ものを通じてコミュニケーションできる人がいいねって。」

ものを通じて?

「うん。一つのものを手にしたときに、素材感にはじまり、こういう要素が加わるともっと面白くなりそうとか、話が膨らむと面白いですよね。そこから商品や企画も生まれるんじゃないかな。」

「お客さんに、ものの背景を伝えることもすごく大事だと思います。」

伝統工芸の生産者はどんなことにこだわっているのか。クリエイターはそこにどうデザインを加えたのか。どんなやりとりを経てその商品は生まれたのか。

ショップスタッフなら、お客さんに手にとってもらうように商品の並びを考え、ポップをつくってみる。訪れた人に、話して伝える。

ショップスタッフなら、お客さんに手にとってもらうように商品の並びを考え、ポップをつくってみる。訪れた人に、話して伝える。webを通しての発信もfacebookにコラムづくり、可能性は色々考えられる。

こうした場に立上げから関われる機会ってそうそうないと思う。オープン後の三重テラスに対する思いも深まるはず。

ゼロからつくりあげるので、大変なことももちろんある。けれど、それ以上に福政さん、塚本さんから学べることはたくさんあると思う。2人とも魅力的な方です。

最後に塚本さんはこう話してくれました。

「任せてもらうからには、何か新しいことを取り入れたい。いわゆるアンテナショップにはお決まりのイメージがありますよね。その枠にとらわれないで、三重テラスをつくっていきましょう。」

目の前の人やものとていねいに関わりたい。三重に何かしたい。入り口は色々あります。そうした思いをこの場所で活かしてほしいです。

名前が決まったのも掲載直前のこと。まさにいま、三重テラスははじまりつつあります。(2013/7/1 大越はじめup)