※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

そこは一見、ひなびた港町。だけど、目の前の海には沢山の宝物が詰まっている。浮島の手前では毎朝大きな2本の角をブンブンさせた伊勢海老が。八丈島の方からは、金目鯛、むつ。春は岩ガキ、夏はサザエ、秋は大アサリ、アオリイカ。

この地で宿を営む蛭田さんが、目を輝かせて、宝の在り処を教えてくれました。

今回は、その海からの宝物を、自ら市場で競り落とし、捌き、いちばん喜ばれる形でお客さんに提供していく、旅館の料理長を募集します。

料理長は、旅館にとって、調理場を仕切るだけの存在ではなく、原価計算から宿の経営に関わる部分を考えたり、料理を提供するサービススタッフとも連携していくことが求められる、大事なポジション。

料理長は、旅館にとって、調理場を仕切るだけの存在ではなく、原価計算から宿の経営に関わる部分を考えたり、料理を提供するサービススタッフとも連携していくことが求められる、大事なポジション。だから、料理のスキルというよりも、全体をみることができたり、人に対して思いやる気持ちが持てるかどうか、という部分が求められると思う。

やる気次第で、得られるものは多いし、どんどん進化できる環境があると思います。

今、もしも料理を仕事にしていて次のステージを探している人がいたら、ぜひこんな宿もあるんだということを、知ってみてください。

千葉県安房郡の鋸南町(きょなんまち)というまちに、「紀伊乃国屋」「お宿ひるた」そして「紀伊之国屋別亭」という、3つの異なるコンセプトを持つ宿があります。

千葉県安房郡の鋸南町(きょなんまち)というまちに、「紀伊乃国屋」「お宿ひるた」そして「紀伊之国屋別亭」という、3つの異なるコンセプトを持つ宿があります。鋸南町は、房総半島の内側、内房の内房の海の近くの小さな町。東京駅の八重洲口から出ている高速バス「房総なのはな号」では、およそ1時間半ほどで到着する。

バス停に、宿の制服である紺の和服を着た、社長の蛭田さんが待っていてくれた。

車で国道を進み、道を右に折れて海岸の方へ向かっていく。

わたしは東京で生まれ育ったので、小学生のときなど夏休みには、よく外房の九十九里浜だとか、水族館のある鴨川の方へ行った記憶がある。でも、内房の方へ来るのは今回が初めてかもしれない。

「この辺りも、昔は観光地だったんです。海水浴のお客さんがきて、観覧車まであって。でも、今ではすっかり廃れてしまって、昔は5、6軒あった旅館も、うちだけになってしまいました。」

「この辺りも、昔は観光地だったんです。海水浴のお客さんがきて、観覧車まであって。でも、今ではすっかり廃れてしまって、昔は5、6軒あった旅館も、うちだけになってしまいました。」海水浴場はあるけれど、周りに観光名所はない。湯畑があって温泉がざくざくわいているわけでも、アミューズメント施設や歴史的建造物があるわけでもない。

だけど、すごいことがある。蛭田さんの宿は、全部合わせて17部屋あるのだけれど、だいたいいつも、予約で90%以上のお部屋が埋まっているのだそうだ。

それって、観光ではなくて、蛭田さんの宿で過ごすこと自体を目的にここへやってくる人が多いということなのかな。

どうして、宿を目当てにお客さんが来るのだろう。周りに何もなくてもそこに来たくなる宿ってどんな宿なんだろう?

その答えは、これから向かう先にありますよ、と蛭田さん。

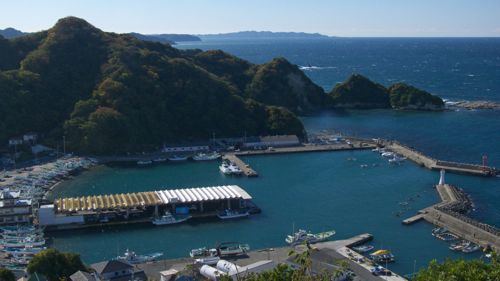

商店街を抜けると、相模湾に望む勝山漁港へ到着した。

蛭田さんはすれ違う人に「おう!元気でやってる?」と海の男のように豪快に声をかけながら、市場へと入っていく。

「ここには、うちの料理長が、毎朝魚を仕入れに来ているんです。」

「ここには、うちの料理長が、毎朝魚を仕入れに来ているんです。」魚を競り落とすには入札権というものが必要で、これはなかなか、魚屋さん以外が手に入れるのは難しい。

もともと料理人だった蛭田さんは、今から20年前に入札権を得て、それからはずっと、自分たちの目で直接選んだ魚を宿で提供しているそうだ。

「朝ここに揚がったばかりの伊勢エビを、角がぴんぴんした生きた状態のまま、お客さんにお出しすることもあります。それから、まだ動いているアワビを目の前で焼いたりだとか。」

「そんな料理が出てきたらどうですか?ワクワクしませんか?」

東京で食べたら1、2万円するようなものを、仲買を介さずに直接仕入れているからこそのリーズナブルな値段で、新鮮なまま味わうことができる。

「これが、僕たちの観光資源です。海には宝物が沢山眠っているんですよ。それを、最高のサービスとともに提供しています。東京から1時間で来られてしまうような場所だけど、ここには、他では食べられないような値段で、新鮮な食材を使ったお料理が楽しめるんですよ。」

「これが、僕たちの観光資源です。海には宝物が沢山眠っているんですよ。それを、最高のサービスとともに提供しています。東京から1時間で来られてしまうような場所だけど、ここには、他では食べられないような値段で、新鮮な食材を使ったお料理が楽しめるんですよ。」その最高の観光資源を、どうやってお客さんに楽しんでいただくか考えていく料理長を、募集したいと思っている。

というのも、現在料理長を務めている狩野さんが、独立して自分でレストランをやっていくことになったため。

料理長の狩野さんが、魚の様子を見るために市場へやってきたので、話を伺ってみる。

狩野さんは、東京生まれ東京育ち。一度この宿で働いたあと、六本木のフレンチレストランに勤め、その後再び、蛭田さんの誘いでここの料理長に就任した。

狩野さんは、東京生まれ東京育ち。一度この宿で働いたあと、六本木のフレンチレストランに勤め、その後再び、蛭田さんの誘いでここの料理長に就任した。まだ30歳とお若いけれど、料理長になってもう5年目になる。入札権を完全に蛭田さんから譲り受け、毎朝市場へ足を運んでいるそうだ。

「揚がってきた魚を見て、欲しい魚に値段をつけて入札します。例えば、僕がこの魚が100円で欲しいといっても、隣の人が101円出したらその人のものになってしまうんですよ。一通りの流れを覚えて感覚を掴むまで、1年かかりました。」

「でも、買い付けるところからできるというのは、料理人としては面白いですよ。時期によって揚がるもの獲れるものは変わってくるから、魚の顔は毎日違うし。今はまだ夏の潮なので、これからだんだん、秋の魚になっていくと思います。」

分からないことは周りの人が教えてくれる。いつも助けてもらっているんです、と狩野さん。

漁業組合の帽子をかぶったおじさんが、狩野さんが入札した札を開いてじっと見たあとに、OKサインを送ってくる。いつも、こうやって狩野さんが魚を落とせるかどうかチェックしてくれるのだそうだ。

「分からないことは助けてください、とお願いするとか、してくれたことに対してちゃんとお礼をするだとか、そういう本当に単純なことを続けていたら、いい関係が築けてきました。」

「分からないことは助けてください、とお願いするとか、してくれたことに対してちゃんとお礼をするだとか、そういう本当に単純なことを続けていたら、いい関係が築けてきました。」狩野さんは、いわゆる「料理長」というイメージとは違う。話していて、偉そうではないというか、自然体で肩の力が抜けている印象を持った。

「でも、こうなってきたのは最近ですね。それまでは僕、イライラするタイプでした。感情に任せて怒鳴ったりしたこともあります。でも、そういうのを乗り越えて今があります。落ち着いて全体のことが見えるようになってきました。」

そうなったのには、何かきっかけがあったんですか?

「僕の母親が、亡くなったんです。一年前から入退院を繰り返していたのですが、倒れたときに、社長の蛭田さんが、一番最初に駆けつけてくれて。なんか、親父みたいな感じなんですよ。僕に対しても、イライラしているときに話しかけてきてくれたりとか。他の社員に対しても、いい生活して欲しいとか、夢もって働いてほしいとか、すごく気持ちを注いでいて。そういう社長のやり方を見ていたから、自分の他のスタッフに対する態度も変わってきたのかもしれないです。」

例えば、怒るのではなくて、こうした方がいいよ、とアドバイスしたりだとか。そういう気遣いができるようになった。

例えば、怒るのではなくて、こうした方がいいよ、とアドバイスしたりだとか。そういう気遣いができるようになった。「だって、料理をつくるだけが料理人じゃないじゃないですか。」

お客さんに料理を楽しんでいただくためには、料理を運ぶサービススタッフとも連携しないといけないし、利益に見合ったものができるように献立を構成していかないといけない。

全体を見ることができて初めて料理長なのだと、気がついた。

どんな人が、ここで働く料理長に向いていると思いますか?

「この宿をどんな宿にしていくか、全体を考えているのは社長の蛭田さんです。料理というのはこの宿のサービスの核ですから、社長と料理長の想いが一緒じゃないとダメだと思います。だから、社長と相性がいい人がいいですね。」

社長である蛭田さんが、料理を提供する上で大切にしているのは、お客さんに喜んでいただくこと。そのための手段が料理であって、料理自体がゴールなんじゃない。

「例えば、お酒を飲む人は、最後はがっつりご飯よりもさらさらしたお茶漬けをお出しした方が喜ばれると思うんです。それから、うちは、お刺身を醤油と白ポン酢で食べてもらっているのですが、それも、醤油だけでは飽きてしまうから、という理由からです。そういうのを、ああ、そうだよねって思えるような、感覚が一緒の人がいいですね。」

「例えば、お酒を飲む人は、最後はがっつりご飯よりもさらさらしたお茶漬けをお出しした方が喜ばれると思うんです。それから、うちは、お刺身を醤油と白ポン酢で食べてもらっているのですが、それも、醤油だけでは飽きてしまうから、という理由からです。そういうのを、ああ、そうだよねって思えるような、感覚が一緒の人がいいですね。」宿では、宿泊したお客さんにアンケートをお願いしていて、回収率は8割ととても高い。そこには、料理の味について量についての感想や要望などが細かく書かれている。

「それを見れば、お客さんがどういうものを求めているか分かるんです。厳しいご意見をただいて落ち込むこともありますが、次に生かせるヒントが詰まっているので、いつも参考にしています。」

旅館の料理は、レストランとは違い、お客さんが来る時間も食べる時間も全てあらかじめ決まっている。だからこそ、お客さんの期待値も高いし、満足していただけるかどうかに、真剣に向き合うことができる環境がある。

旅館の料理は、レストランとは違い、お客さんが来る時間も食べる時間も全てあらかじめ決まっている。だからこそ、お客さんの期待値も高いし、満足していただけるかどうかに、真剣に向き合うことができる環境がある。「僕は、決してここが嫌になって辞めるわけではありません。ここにきて料理人としての考え方も変わりましたし、返そうと思っても返しきれないくらいのものをもらったと思っています。」

この旅館は、料理もサービスも全て含めて、社長である蛭田さんの「お客さんを喜ばせたい」という強い気持ちでできている気がする。そして狩野さんも、そこに共感していたからこそ、料理長として力を発揮できたのだと思う。

実は今、4つ目の宿ができる計画がある。場所は、今ある宿からほど近い、海沿いの650坪の土地。

そこに、10部屋のゆったりした時間を過ごせる宿をつくっていくそうだ。

「露天風呂から上がって、窓の外には、海に夕日が沈もうとしている。ここからなら、伊豆、三浦半島、富士山まで見渡せます。今お召し上がりいただいた魚はすぐ目の前の海の、あそこの定置網で獲れたんですよ、なんてご説明しながら、お召し上がりいただく。なかなか、いいでしょう。」と、妄想する蛭田さん。

「露天風呂から上がって、窓の外には、海に夕日が沈もうとしている。ここからなら、伊豆、三浦半島、富士山まで見渡せます。今お召し上がりいただいた魚はすぐ目の前の海の、あそこの定置網で獲れたんですよ、なんてご説明しながら、お召し上がりいただく。なかなか、いいでしょう。」と、妄想する蛭田さん。魚や料理について話す蛭田さんの目はキラキラしています。

一緒に目をキラキラさせてアイデアを掛け合わせていけるような人がきたら、この宿はもっと素敵な宿になっていくと思います。

宝物が沢山詰まった海を目の前にして、それを生かすも殺すも自分次第。

不安もあると思うけれど、料理長の狩野さんが、仕入れから料理の提供の仕方まで教えてくれるそうなので大丈夫です。ピンときた方は、ぜひ一度、足を運んでみてください。

(2013/10/22 up 笠原ナナコ)