※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

日本には、47の都道府県がある。そして、1742もの市区町村があるそうだ。地元カンパニーは、日本を元気にするためには、ひとつひとつの市町村に地域を担う人がいるべきだと思っている。

地元を愛し、何か行動したいと思っている人を探し出し、1742人の仲間を集めたい。そんな大きな野望を持つ会社です。

地元を愛し、何か行動したいと思っている人を探し出し、1742人の仲間を集めたい。そんな大きな野望を持つ会社です。具体的には、「地元のギフト」という地域の特産品のカタログギフトや、Uターンの採用に絞って地元企業の人材採用の支援をしている。

ここで、地域で働く仲間を増やしていくスタッフとインターン、そしてデザイナーを募集します。

渋谷から表参道へと続く大通りを一歩入ると、曲がり角にピンクベージュのビルが現れる。

中にはシェアオフィスもあり、色々な会社が入居しているオフィスマンションのような感じ。地元カンパニーもこの中にオフィスを構えている。

中にはシェアオフィスもあり、色々な会社が入居しているオフィスマンションのような感じ。地元カンパニーもこの中にオフィスを構えている。「僕、農業、工業、観光業など産業で区切って日本を考えるのが嫌なんです。自治体ごとに、その地域の資源や歴史を生かして自立する。その集合体として日本国家があると思うんですよね。」

そう話すのは、代表の児玉さん。

「日本は自治体の集合体と捉えているので、日本を良くするためには、市町村単位でよくしなければダメだと思います。だから、パートナーでも社員でもいいので、各自治体ごとに一緒にできる人を探して展開していきたいんです。」

世界とか、日本とか、そういう大きな単位ではなく、「自治体」に注目するようになったのはどうしてですか?

「誰のために仕事をするか、と考えたときに、知っている人の方が燃えるじゃないですか。僕の最初の仕事は、ソフトウェアを売る会社の営業でした。お客さんが好きだったので仕事は楽しかったのですが、そのソフトは海外の人がつくったものだから、僕はその人のことを知らない。製品自体はきっといいものだけれど、僕自身の思い入れがなかったんです。」

「誰のために仕事をするか、と考えたときに、知っている人の方が燃えるじゃないですか。僕の最初の仕事は、ソフトウェアを売る会社の営業でした。お客さんが好きだったので仕事は楽しかったのですが、そのソフトは海外の人がつくったものだから、僕はその人のことを知らない。製品自体はきっといいものだけれど、僕自身の思い入れがなかったんです。」営業の仕事はとても楽しかった。お客さんが好きだから、お客さんに新しいことを提案して売るのは楽しい。だけど、4年間働くなかで、つくっている人のことも好きと思えるものを売りたいと思うようになった。

「僕、わがままというか、不満足な部分あると我慢できないんです。そこで考えたときに、昔お世話になった人とか、自分の家の周りに住んでいる半径1km以内の人とか、知っている人のために仕事がしたいと思った。」

児玉さんの実家は長野県の武石村にあり、アスパラ農家を営んでいる。まずは生まれたときから知っている両親のつくっているものを、売る手伝いをしよう。そう考えた児玉さんは、会社を辞めてアスパラを売りはじめる。

「東京のファーマーズマーケットでアスパラを売ったのですが、それはそれは楽しい時期でした。ぜんぜん儲かりませんでしたが、楽しかった。」

「小さい頃から、じいちゃん、ばあちゃん、父ちゃんや母ちゃんが働いている姿を見ているわけじゃないですか。だから買ってもらいたい。必要じゃないと言われても、『いいから食べてよ!』って気持ちになる。『ほらね、美味いでしょ』と証明できたら嬉しいですよね。だから、すごい楽しかったんですね。」

たまたま実家がアスパラ農家だったからアスパラだったけれど、もしも実家がネジをつくっていたら、ネジを売っていたかもしれない。

たまたま実家がアスパラ農家だったからアスパラだったけれど、もしも実家がネジをつくっていたら、ネジを売っていたかもしれない。知っている人がつくったものを売りたい。それが児玉さんの原点だし、今の仕事の核にもなっている。

「僕、営業の仕事が好きなんです。色々な人に会えるし、関係築けるし、その立場最高だぜ!って思うんです。だから、自分のためにやっているんですよね。つくり手への一方的な支援ではなく、役割分担、という感じですかね。」

「うまく言えないけど、なんか『生きていく』という感じなんですよ。衝動なんですよね。やるしかないでしょ!やりたいからしょうがないじゃんって。人がやったことないことやりたいんです。」

自分の好きな「売る」を生かして、地域のために仕事がしたい。地域の特産品や観光資源を売り、外からお金を引っ張ってくるしくみをつくりたい。

そうして出来たのが、「地元のギフト」だった。

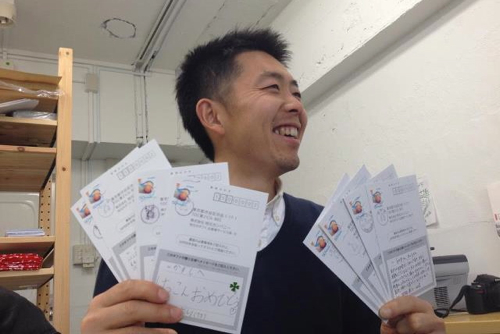

これは、地域の特産品が選べるカタログギフト。ポストカードのようなスタイルで、表には現役の生産者と次世代の担い手の写真と商品。そして裏には、2人が商品について語る対談が載っている。

カタログギフトは、よく結婚式の引き出物でもらうようなイメージがあるけれど、形も印象もぜんぜん違う。

カタログギフトは、よく結婚式の引き出物でもらうようなイメージがあるけれど、形も印象もぜんぜん違う。商品のことだけではなく、それをつくった人の人柄や生活まで透けてくるような。ゆっくり全部読んでみたくなる。

まずは第一弾として、「東信州のギフト」を制作した。児玉さんの実家のアスパラも、ここで紹介されている。

その後、第二弾として「小豆島のギフト」ができた。

これを制作したのは、児玉さんの大学時代の部活の同期だった真鍋さんという方。東京で働いていたけれど、地元に帰ってなにかしたいと考えていたところ、児玉さんのアイデアに共感して小豆島のカタログギフトをつくることにした。今はそちらで地域おこし協力隊として活動しながら、会社を立ち上げているそうだ。

こんなふうに、「地元のギフト」をそれぞれの地域でつくり展開していく人を集めていきたいと思っている。

こんなふうに、「地元のギフト」をそれぞれの地域でつくり展開していく人を集めていきたいと思っている。それから、今は長野県で新しい事業もはじめているそうだ。

「長野出身で東京の大学に通う学生、それから、大学進学を考える高校生も対象にして、キャリア事業にとりかかっています。県庁や自治体にも協力を呼びかけて、一緒に進めているところです。」

地元に帰りたい、地元で働きたい、という声は色々なところから上がるようになってきた。そういう人たちの想いを、もっと直接的に実現できるようにしたい。

そう思った児玉さんは、地元を元気にしたい人を地元カンパニーで雇用してしまおう!と考えた。

「1742市町村あるので、1742人雇いたいですね。身の丈に合っているとか成功するしないとかじゃなくて、やりたいからやるんです。1人ずつ、会社で雇用していきたいと思っています。」

進んでリスクを選んでいる感じ。もともと、そういう性格なんですか?冒険心が強いというか。

「僕、東京大学の野球部だったんですよ。ご存知のとおり、東大野球部は劇的に弱いんです。僕は4番で打撃の選手だったので、俺がやらなきゃいけないんだ!みたいな。チームワークよりも、まずはひとりひとりが頑張らないといけないんです。ボールと自分の戦い。バッターボックスでは自分でなんとかするしかないですから。」

「同じじゃないですか、地方って。プレイヤーがいないし、誰かがやらなきゃいけないよなって気付いたんです。背負い込んでいくのは楽しいことだと思うんですよね。男にはみんなあるはずなんですよ、俺がやんなきゃだめだ!という気持ちが。安定とかリスクうんぬんとか、みみっちい話だなと思うんですよね。」

あまりこんな表現を使う機会はないのだけれど、児玉さんは、とても男らしい人だと思う。

たとえばジャングルにいたとしたら、先頭をかきわけて進んでいき、食べ物は最初に毒味をしてくれる。なにかあったときに家族を守ってくれる、理想のお父さんという雰囲気。

会社の代表だけれど、バリバリの営業マンでもある。「地元のギフト」や「地元のキャリア事業」を展開していくために、色々な人に会いに行く。

会社の代表だけれど、バリバリの営業マンでもある。「地元のギフト」や「地元のキャリア事業」を展開していくために、色々な人に会いに行く。自分もプレイヤーになりながら、プレイヤーを探す。児玉さんの仲間の単位は、「今、この時代に生きている日本人」だそうだ。かなり規模が大きい。

一緒に働く人は、児玉さんと一緒に地域を元気にするプレイヤーということになる。

どんな人に来てほしいですか?

「一緒に地方に行くときは、ずっと僕の話し相手にならなきゃいけない。だからよく笑う人がいいですね。僕がギャグを言うので。笑いのツボが浅い人。」

児玉さんと一緒に働くって、どんな感じなんだろう?かなり豪快なイメージだけれど。

「振り切れてるときもあるから、振れ幅を知るって意味では刺激になるかもしれない。絶対値を重視してほしいですね。発射角度ずれていたとしても、それを面白がってくれる人がいいです。」

振れ幅を知ること。それから、瞬発力だったり発想力だったり。そうしたことを間近で見られるのは、貴重な経験だと思う。自分が行動を起こすときの指針にもなる。

ただ、児玉さん自身も言っていたように、振り切れちゃうときもあるから、大変なこともあるかもしれない。

「インターン生からよく言われます。『ダメ出しが無いですよね』って。これでいいですか?と聞かれても、いいかどうかは僕にも分かりません。自分で試してみてほしい。日報とかほうれんそうとかも嫌いです。指示を仰いで、上司のOKが行動の根拠になっている人が多いと思うのですが、そうじゃなくて自分を信じて行動してほしいですね。」

放っておくというよりも、信頼しているって感じかな。信頼していなかったら、いちいち全て指示をして報告させて、ルールで縛ってしまうと思う。

話をきいたあと、一緒に働くスタッフの方を紹介していただいた。

デザイナーの名古屋さんは、児玉さんと一緒に地元カンパニーを立ち上げた。

デザイナーの名古屋さんは、児玉さんと一緒に地元カンパニーを立ち上げた。実家は兵庫の酒米農家。「デザインをしていて実家が酒米つくってたら、商品化するほかないでしょ」と、実家とコラボして「オヤジナカセ」というお酒を企画し、世に出したりしている。

「会社が潰れても自分は生き残る!という人がいいと思います。ここで半分、あとは自分のやりたいことでもう半分、脳みそ使ってほしいなと思います。自分の人生を楽しんでほしい。」と児玉さん。

みんながそうして飛び立っていってしまって何も残らなかったらどうするんですか?そんなことを聞いてみた。

「僕はいます。僕だけは残るので、また何か始めればいいと思っています。やってみたいことはいっぱいありますし。それに誰かが出たらまた誰かが入ってきてくれるはず。」

豪快だけれど、ただ豪快なのではなくて、まずは地元という足下からしっかりはじめていく。そしてゆくゆくは、本当に1742人のプレイヤーが集まったら面白いと思う。

児玉さんと一緒に先頭をいくのもいいし、後ろから支える人でもいい。どんな仲間が集まるのか、わたしも楽しみです。

児玉さんと一緒に先頭をいくのもいいし、後ろから支える人でもいい。どんな仲間が集まるのか、わたしも楽しみです。(2014/1/23 笠原ナナコ)