※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

戦後の日本住宅の平均寿命は約30年と言われます。アメリカの45年、イギリスの75年と比べて短い。一方で、町屋などは改修を繰り返すことで、数世代に渡り住み継がれている家もありますし、リノベーションによって新しい価値を生む建築家も増えてきました。

また、いまではコミュニティづくりも一般的な仕事になりつつあります。

でも、リノベーションやコミュニティという言葉が広まる前から、そのような街との関わり方をする人たちがいました。

「これからの住まいは新築にくわえ、改修が求められていきますよね。きちんとした腕のある工務店が、改めて求められる時代だと思います。」

そう話すのは茨城県・取手市に根ざした工務店、住まい工房ナルシマ。

ここで、相談から引き渡しまで、お客さんに寄り添う人を募集します。

東京からは電車に乗り1時間ほどで取手に着いた。

瓦屋根が続く気持ちのよい家並みを抜けると、住まい工房ナルシマが見えてきた。

左手は材木倉庫。100年以上続く材木店「成島商店」にはじまり、代表の成島敬司さんが工務店を20年前に立ち上げた。

左手は材木倉庫。100年以上続く材木店「成島商店」にはじまり、代表の成島敬司さんが工務店を20年前に立ち上げた。

迎えてくれたのは、敬司さんと奥さんの久美子専務。

会社から見える街並みについて触れると「うちが建てさせてもらってるんですよ。」と敬司さん。

「街づくり、って言うとおおげさですが、僕らはよい家を建てることで街並みをよくしたいと思っています。いまは思いを同じくしている地主さんと協力して、駒場の杜ガーデンという街を提案し建設中なんです。」

ナルシマのある取手はどんな街だろう。

ナルシマのある取手はどんな街だろう。

東京へのアクセスのよさから、1980年代にはベッドタウンとしてにぎわう。その姿をさして「茨城都民」なんて言葉も生まれたほど。

その後は、ライフスタイルの変化もあり人口が減少傾向。若者は外へ出て、高齢者の単身世帯が増えつつある。

一方で東京芸術大学のキャンパスがあることから、地域で活動するアーティストなども多い。

一方で東京芸術大学のキャンパスがあることから、地域で活動するアーティストなども多い。

団地の空き部屋を活用したイベント“SUN SELF HOTEL”など、アーティストと住民がともに活動を行う「取手アートプロジェクト(TAP)」で注目されつつもある。

これまでナルシマは、工務店として20年間地域に寄り添ってきた。

今後はTAPとのプロジェクト連携をはじめ、より地域への多様な関わり方が求められている。

そこで、これからのナルシマを築く人を募集することとなった。

ナルシマの柱となる家づくりについて聞いてみる。

「もとが材木商ということもありますが、木で建てる“住まい”づくりにこだわってきました。木には安らぎが感じられます。それから、木造は可変性が高い。いまで言うリノベーションを行い、世代を超えて住み継ぐことが可能なんです。」

30年しか住めない家は、使い捨てに近いのかもしれない。

ナルシマは、育みながら長く住む家を届けているようだ。

家づくりはどのように進んでいくのだろう。

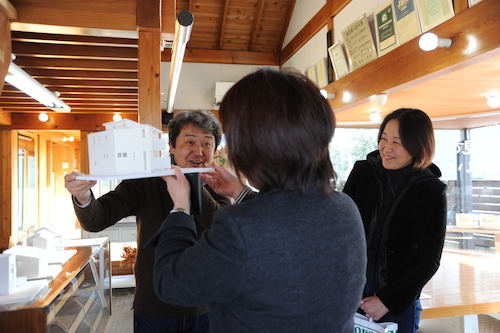

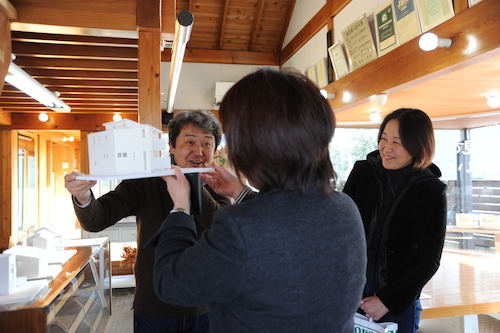

話を聞いたのは、問い合わせから引き渡しまで一貫して手がける久保田さん。

ハウスメーカーの勤務、個人での設計事務所開業を経て、4年前にナルシマへ。

ハウスメーカーの勤務、個人での設計事務所開業を経て、4年前にナルシマへ。

「設計の仕事を中心にしてきたんですが、お客さまと直接話した上で家づくりがしたいと思い、ナルシマと出会ったんです。」

久保田さんの役目は、家づくりにおける通訳と呼べるかもしれない。

打ち合わせから設計、施工の各プロセスにおいて、お客さまと設計士、現場監督に職人といった関係者の間の意思疎通を滑らかにしていく。

その様子を見ていきます。

はじめに、来店しての打ち合わせを設ける。

「まずはどうしてうちに見えたか、うかがうんです。家を建てる、と一口に言っても色々な方がいます。持つこと自体をステータスと思う方。『こう住みたい』からこういう家がほしいという方。」

ときには、お断りすることもあるそうだ。

「家って、お客さまに職人さん、そしてナルシマ。上下ではなく、同じ位置に立って、みんなで一緒につくるものだと思っています。お客さまがどんな家に住みたいかを聞き、形にすることがわたしたちの仕事です。だからこそ、家づくりに素直に向き合ってくれる人と仕事がしたいと思っています。」

はじめの打ち合わせでお客さまと「この人とつくりたい」という思いを共有することは、よい家づくりにつながると言う。

はじめの打ち合わせでお客さまと「この人とつくりたい」という思いを共有することは、よい家づくりにつながると言う。

どうしてだろう。

「設計士に、現場監督、職人たちも打ち合わせの雰囲気を引き継ぐからです。引き渡しまでの各プロセスにおいて、関わる人の『一緒につくっている』という気持ちづくりが大事なんですね。」

ちなみにお客さまは取手市近郊が中心。年齢は子育て世代から、仲良しご夫婦二人の住まいや元気はつらつとした女性の一人暮らしまで幅広い。

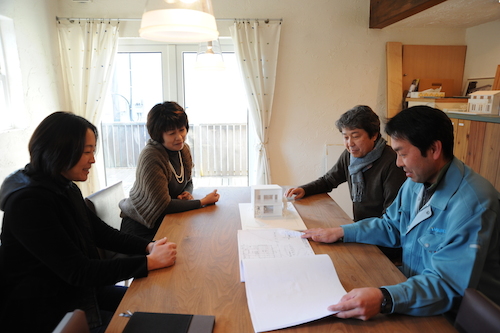

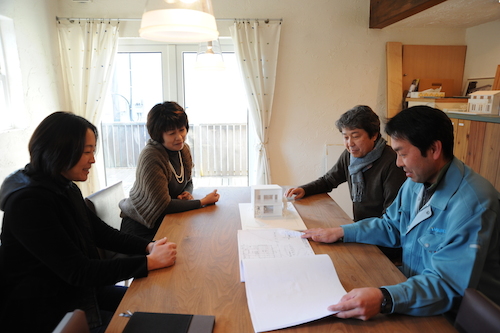

円滑なコミュニケーションは自分たちとお客さまの間だけでなく、お客さまである家族の間にも必要になってくる。

「夫婦でも、家のことを話し合う機会はなかなか持ちにくいもの。ナルシマでの打ち合わせは、お互いの考えを確認しあう場でもあります。特に予算の話では、カタくなる場面も。家づくりの主役である二人が、円滑に自分たちの家を考えられるように関わっていきます。」

打ち合わせを終えて契約を結ぶと、設計、そして施工へ。

この日は施行中の「駒場の杜ガーデン」内施工中の物件を、現場監督の前原さん案内のもと、見学させてもらう。

日々現場を取りしきるのは現場監督。そして職人さん。

日々現場を取りしきるのは現場監督。そして職人さん。

たとえば職人さんが棚を設置したあとで、お客さんに「高さを下げてほしい」と頼まれたことがある。

もちろん、図面で確認を行った上で施工に取りかかる。けれど、はじめて家を建てる人にとって、すべてをイメージすることはなかなか難しい。

そこで久保田さんは、どのように振る舞うのだろう。

「まずお客さまに『あなたのことを考えてこうしたんですよ』と職人さんの意図を説明すると納得いただけることもあります。それでもやはり下げてほしい、と言われたときは職人さんにお願いします。職人さんの手間は変わらないんですけど、お客さまに説明したことで、心持ちも変わります。」

「大事にしたいのは、お客さまに喜んでもらうとともに、職人さんにも気持ちよく直してもらうこと。両者が気持ちよく家づくりに臨めることなんです。」

よいことも伝えていく。

職人さんは、凝った技をさりげなく見せてくれるときがある。けれど自分の口からは言わないもの。

お客さまに対する職人さんの思いも伝えていく。職人さんとも二人三脚で進めていくことが家づくりにとって大切なこと。

「構造上、機能上譲れない部分でなければ、お客さまの想いは叶えてあげたいじゃないですか。そこをうまく紡いでいくんですね。お客さまにとってはつねに隣にいて、安心してもらえる存在でありたいんです。」

ナルシマの家づくりの根本には「信頼関係が、よい家づくりにつながる」ということがあるんだな。

ナルシマの家づくりの根本には「信頼関係が、よい家づくりにつながる」ということがあるんだな。

お互いを信頼するから、職人さん一人ひとりよい仕事ができる。結果としてよい家ができる。

そうした好循環を感じます。

これから入ってくる人は、まずは久保田さんについて二人三脚で一通りの仕事を覚えていくことになる。

打ち合わせでも積極的にお客さんと話をしてほしいと考えている。

「マニュアルはありません。お客さまを好きになって、心配したりおせっかいを焼いたり。どちらかと言えばスマートより泥臭さのある仕事だと思いますよ。でも、そこに楽しさがあるんですね。」

それから、いまは2つのプロジェクトが控えており、働きはじめるのによい時期だという。

「一つは、築100年を越える成島商店の建物を“人の集う家”にリフォームする予定です。プロセスに関わることで、ナルシマがこれまで取り組んできた家づくりを実感できると思います。」

「また、新たなモデルハウスのプロジェクトも控えています。こちらは検討中の方が体験宿泊できたり、ナルシマの家にお住まいの方々とのパーティーなどの場にしたいと思っています。色々なお客さまとの関わりの中で、ナルシマが進んでいく方向が実感できるでしょう。」

「また、新たなモデルハウスのプロジェクトも控えています。こちらは検討中の方が体験宿泊できたり、ナルシマの家にお住まいの方々とのパーティーなどの場にしたいと思っています。色々なお客さまとの関わりの中で、ナルシマが進んでいく方向が実感できるでしょう。」

ところで、日本の住宅市場を見ると、新築の着工数は1990年頃をピークに減少の一途を辿っている。

そうしたなか、ナルシマは今後をどのように描いているのだろう。

敬司さんは3本の柱をこう話してくれた。

「一つはアーキテクトビルダーの世界に入っていくことですね。工務店の持つ機能性に、建築家の持つデザインを兼ね備えた住宅に力を入れていきたい。くわえて『家づくりは楽しい』ことをより伝えていきたいです。」

もう一つが取手の街に根ざした展開。

今後は、取手アートプロジェクト(TAP)と協業してリフォームに取り組むプロジェクトも進んでいるところ。

TAPは東京芸大と取手市、そして市民がともに運営するプロジェクト。

TAPは東京芸大と取手市、そして市民がともに運営するプロジェクト。

市内各所を活用した展覧会・アートイベントの実施や、地域に暮らすアーティストの活動支援を行ってきた。

今後は郊外の中古住宅を再活用する、新たな取り組みを進めようとしている。そこでは、確かな技術を持つナルシマの存在が求められている。

「これから働く人も仕事に限らず、取手の活動に取り組んだ方が楽しめると思いますよ。空き家を借りて、リノベーションをしながら取手で暮らすのもアリかもしれません。」

はじめは、素直にみなさんについて仕事を覚えることからはじまるのでしょう。

一方で、住まいをめぐる新しい動きはどんどん吸収して、ナルシマでの仕事に取り込んでいけたらよいと思います。

そして最後に聞いたのが、「3世代に渡りお付き合いが続く」ということ。

久美子さんはこう話してくれた。

「工務店は、いつも新しい家をつくっているわけではないんです。建てた家を訪ねては、定期点検をしていきます。具合の悪いところがあれば、リフォームを行い健康にしてあげる。家を守るお医者さんでもあります。代が変わっても、健康で快適に住めるよう維持する。つくった家を守ることも仕事なんです。」

家を見ることは、そこに住む人ともつながること。

家を見ることは、そこに住む人ともつながること。

「お客さまを訪ねると『元気?』なんてお土産をいただくこともあります。赤ちゃんが生まれたと聞けばみんなで喜んでお祝いを届けたり。うれしいんですよ。」

元気に暮らす姿に接することは、歩んできた道を確かめることにもなるようだ。

よい関係のもと家づくりを行う。その家が世代を越え、取手の街をつくっていく。小さな工務店、目指すところはなかなか大きいようです。

(2014/2/19 大越はじめ)

また、いまではコミュニティづくりも一般的な仕事になりつつあります。

でも、リノベーションやコミュニティという言葉が広まる前から、そのような街との関わり方をする人たちがいました。

「これからの住まいは新築にくわえ、改修が求められていきますよね。きちんとした腕のある工務店が、改めて求められる時代だと思います。」

そう話すのは茨城県・取手市に根ざした工務店、住まい工房ナルシマ。

ここで、相談から引き渡しまで、お客さんに寄り添う人を募集します。

東京からは電車に乗り1時間ほどで取手に着いた。

瓦屋根が続く気持ちのよい家並みを抜けると、住まい工房ナルシマが見えてきた。

左手は材木倉庫。100年以上続く材木店「成島商店」にはじまり、代表の成島敬司さんが工務店を20年前に立ち上げた。

左手は材木倉庫。100年以上続く材木店「成島商店」にはじまり、代表の成島敬司さんが工務店を20年前に立ち上げた。迎えてくれたのは、敬司さんと奥さんの久美子専務。

会社から見える街並みについて触れると「うちが建てさせてもらってるんですよ。」と敬司さん。

「街づくり、って言うとおおげさですが、僕らはよい家を建てることで街並みをよくしたいと思っています。いまは思いを同じくしている地主さんと協力して、駒場の杜ガーデンという街を提案し建設中なんです。」

ナルシマのある取手はどんな街だろう。

ナルシマのある取手はどんな街だろう。東京へのアクセスのよさから、1980年代にはベッドタウンとしてにぎわう。その姿をさして「茨城都民」なんて言葉も生まれたほど。

その後は、ライフスタイルの変化もあり人口が減少傾向。若者は外へ出て、高齢者の単身世帯が増えつつある。

一方で東京芸術大学のキャンパスがあることから、地域で活動するアーティストなども多い。

一方で東京芸術大学のキャンパスがあることから、地域で活動するアーティストなども多い。団地の空き部屋を活用したイベント“SUN SELF HOTEL”など、アーティストと住民がともに活動を行う「取手アートプロジェクト(TAP)」で注目されつつもある。

これまでナルシマは、工務店として20年間地域に寄り添ってきた。

今後はTAPとのプロジェクト連携をはじめ、より地域への多様な関わり方が求められている。

そこで、これからのナルシマを築く人を募集することとなった。

ナルシマの柱となる家づくりについて聞いてみる。

「もとが材木商ということもありますが、木で建てる“住まい”づくりにこだわってきました。木には安らぎが感じられます。それから、木造は可変性が高い。いまで言うリノベーションを行い、世代を超えて住み継ぐことが可能なんです。」

30年しか住めない家は、使い捨てに近いのかもしれない。

ナルシマは、育みながら長く住む家を届けているようだ。

家づくりはどのように進んでいくのだろう。

話を聞いたのは、問い合わせから引き渡しまで一貫して手がける久保田さん。

ハウスメーカーの勤務、個人での設計事務所開業を経て、4年前にナルシマへ。

ハウスメーカーの勤務、個人での設計事務所開業を経て、4年前にナルシマへ。「設計の仕事を中心にしてきたんですが、お客さまと直接話した上で家づくりがしたいと思い、ナルシマと出会ったんです。」

久保田さんの役目は、家づくりにおける通訳と呼べるかもしれない。

打ち合わせから設計、施工の各プロセスにおいて、お客さまと設計士、現場監督に職人といった関係者の間の意思疎通を滑らかにしていく。

その様子を見ていきます。

はじめに、来店しての打ち合わせを設ける。

「まずはどうしてうちに見えたか、うかがうんです。家を建てる、と一口に言っても色々な方がいます。持つこと自体をステータスと思う方。『こう住みたい』からこういう家がほしいという方。」

ときには、お断りすることもあるそうだ。

「家って、お客さまに職人さん、そしてナルシマ。上下ではなく、同じ位置に立って、みんなで一緒につくるものだと思っています。お客さまがどんな家に住みたいかを聞き、形にすることがわたしたちの仕事です。だからこそ、家づくりに素直に向き合ってくれる人と仕事がしたいと思っています。」

はじめの打ち合わせでお客さまと「この人とつくりたい」という思いを共有することは、よい家づくりにつながると言う。

はじめの打ち合わせでお客さまと「この人とつくりたい」という思いを共有することは、よい家づくりにつながると言う。どうしてだろう。

「設計士に、現場監督、職人たちも打ち合わせの雰囲気を引き継ぐからです。引き渡しまでの各プロセスにおいて、関わる人の『一緒につくっている』という気持ちづくりが大事なんですね。」

ちなみにお客さまは取手市近郊が中心。年齢は子育て世代から、仲良しご夫婦二人の住まいや元気はつらつとした女性の一人暮らしまで幅広い。

円滑なコミュニケーションは自分たちとお客さまの間だけでなく、お客さまである家族の間にも必要になってくる。

「夫婦でも、家のことを話し合う機会はなかなか持ちにくいもの。ナルシマでの打ち合わせは、お互いの考えを確認しあう場でもあります。特に予算の話では、カタくなる場面も。家づくりの主役である二人が、円滑に自分たちの家を考えられるように関わっていきます。」

打ち合わせを終えて契約を結ぶと、設計、そして施工へ。

この日は施行中の「駒場の杜ガーデン」内施工中の物件を、現場監督の前原さん案内のもと、見学させてもらう。

日々現場を取りしきるのは現場監督。そして職人さん。

日々現場を取りしきるのは現場監督。そして職人さん。たとえば職人さんが棚を設置したあとで、お客さんに「高さを下げてほしい」と頼まれたことがある。

もちろん、図面で確認を行った上で施工に取りかかる。けれど、はじめて家を建てる人にとって、すべてをイメージすることはなかなか難しい。

そこで久保田さんは、どのように振る舞うのだろう。

「まずお客さまに『あなたのことを考えてこうしたんですよ』と職人さんの意図を説明すると納得いただけることもあります。それでもやはり下げてほしい、と言われたときは職人さんにお願いします。職人さんの手間は変わらないんですけど、お客さまに説明したことで、心持ちも変わります。」

「大事にしたいのは、お客さまに喜んでもらうとともに、職人さんにも気持ちよく直してもらうこと。両者が気持ちよく家づくりに臨めることなんです。」

よいことも伝えていく。

職人さんは、凝った技をさりげなく見せてくれるときがある。けれど自分の口からは言わないもの。

お客さまに対する職人さんの思いも伝えていく。職人さんとも二人三脚で進めていくことが家づくりにとって大切なこと。

「構造上、機能上譲れない部分でなければ、お客さまの想いは叶えてあげたいじゃないですか。そこをうまく紡いでいくんですね。お客さまにとってはつねに隣にいて、安心してもらえる存在でありたいんです。」

ナルシマの家づくりの根本には「信頼関係が、よい家づくりにつながる」ということがあるんだな。

ナルシマの家づくりの根本には「信頼関係が、よい家づくりにつながる」ということがあるんだな。お互いを信頼するから、職人さん一人ひとりよい仕事ができる。結果としてよい家ができる。

そうした好循環を感じます。

これから入ってくる人は、まずは久保田さんについて二人三脚で一通りの仕事を覚えていくことになる。

打ち合わせでも積極的にお客さんと話をしてほしいと考えている。

「マニュアルはありません。お客さまを好きになって、心配したりおせっかいを焼いたり。どちらかと言えばスマートより泥臭さのある仕事だと思いますよ。でも、そこに楽しさがあるんですね。」

それから、いまは2つのプロジェクトが控えており、働きはじめるのによい時期だという。

「一つは、築100年を越える成島商店の建物を“人の集う家”にリフォームする予定です。プロセスに関わることで、ナルシマがこれまで取り組んできた家づくりを実感できると思います。」

「また、新たなモデルハウスのプロジェクトも控えています。こちらは検討中の方が体験宿泊できたり、ナルシマの家にお住まいの方々とのパーティーなどの場にしたいと思っています。色々なお客さまとの関わりの中で、ナルシマが進んでいく方向が実感できるでしょう。」

「また、新たなモデルハウスのプロジェクトも控えています。こちらは検討中の方が体験宿泊できたり、ナルシマの家にお住まいの方々とのパーティーなどの場にしたいと思っています。色々なお客さまとの関わりの中で、ナルシマが進んでいく方向が実感できるでしょう。」ところで、日本の住宅市場を見ると、新築の着工数は1990年頃をピークに減少の一途を辿っている。

そうしたなか、ナルシマは今後をどのように描いているのだろう。

敬司さんは3本の柱をこう話してくれた。

「一つはアーキテクトビルダーの世界に入っていくことですね。工務店の持つ機能性に、建築家の持つデザインを兼ね備えた住宅に力を入れていきたい。くわえて『家づくりは楽しい』ことをより伝えていきたいです。」

もう一つが取手の街に根ざした展開。

今後は、取手アートプロジェクト(TAP)と協業してリフォームに取り組むプロジェクトも進んでいるところ。

TAPは東京芸大と取手市、そして市民がともに運営するプロジェクト。

TAPは東京芸大と取手市、そして市民がともに運営するプロジェクト。市内各所を活用した展覧会・アートイベントの実施や、地域に暮らすアーティストの活動支援を行ってきた。

今後は郊外の中古住宅を再活用する、新たな取り組みを進めようとしている。そこでは、確かな技術を持つナルシマの存在が求められている。

「これから働く人も仕事に限らず、取手の活動に取り組んだ方が楽しめると思いますよ。空き家を借りて、リノベーションをしながら取手で暮らすのもアリかもしれません。」

はじめは、素直にみなさんについて仕事を覚えることからはじまるのでしょう。

一方で、住まいをめぐる新しい動きはどんどん吸収して、ナルシマでの仕事に取り込んでいけたらよいと思います。

そして最後に聞いたのが、「3世代に渡りお付き合いが続く」ということ。

久美子さんはこう話してくれた。

「工務店は、いつも新しい家をつくっているわけではないんです。建てた家を訪ねては、定期点検をしていきます。具合の悪いところがあれば、リフォームを行い健康にしてあげる。家を守るお医者さんでもあります。代が変わっても、健康で快適に住めるよう維持する。つくった家を守ることも仕事なんです。」

家を見ることは、そこに住む人ともつながること。

家を見ることは、そこに住む人ともつながること。「お客さまを訪ねると『元気?』なんてお土産をいただくこともあります。赤ちゃんが生まれたと聞けばみんなで喜んでお祝いを届けたり。うれしいんですよ。」

元気に暮らす姿に接することは、歩んできた道を確かめることにもなるようだ。

よい関係のもと家づくりを行う。その家が世代を越え、取手の街をつくっていく。小さな工務店、目指すところはなかなか大きいようです。

(2014/2/19 大越はじめ)