※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

地域に必要なものは、とことん一緒になって考えてくれる人の存在だと思います。地域の産業支援を行うf-Bizはまさにそんな役割を担っています。

ところが「産業支援」というと、どこか抽象的に感じられて、いま一つわからないもの。

日本の企業数は、99.7%を中小企業が占めています。小さな仕事の集積が社会を形づくっているとも言えます。

たとえば類を見ない技術を持ちながらも、魅力に気づけていない零細メーカー。スーパーに取って代わられつつあるまちの豆腐屋さん。子育ての苦労から起業したお母さん。

そういった中小企業一つひとつに寄り添い、持っている魅力を引き出して、世の中に提案していく。いまでは全国でモデルになり、ここから新しい仕事が生まれています。

ここf-Bizで、企画広報の仲間を募集します。

ここf-Bizで、企画広報の仲間を募集します。新聞やTVといったマスメディアと、SNSやメールマガジンなどの自社メディアが主な舞台です。

その役割は、中小企業・起業家の活動を伝えていくこと。また、社会課題を見つけては、世の中に問いかけていくこともあります。

現時点での企画広報の経験は問いません。新しい地域の取組みとしても面白いので、まずは読んでみてください。

f-Bizは、静岡県富士市にあります。

東京から新幹線こだまに乗ってちょうど一時間の新富士駅。

駅構内には、旬を迎えた生シラスの看板が見える。駿河湾に面する富士市は、桜えびをはじめとする水産物が豊か。お茶や果樹栽培といった農業もなされる。

水が豊富なことから、昭和に入ると製紙業が栄える。ナショナルメーカーや中小企業の工場がひしめきます。

けれど、内需減少に生産拠点の海外移転と現状は厳しい。

そうしたなか、富士市は公的産業支援センターf-Bizを設立します。

ここでは、訪れた中小企業・起業家の相談に乗り、支援を行っています。

ここでは、訪れた中小企業・起業家の相談に乗り、支援を行っています。口コミで評判が広まり、現在では月に300件の相談を受けるまでに。全国でも例を見ないほど人の集まる企業相談所です。

はじめに、イドム代表の小出さんに話をうかがいます。

すると「いきなり核心に触れるけどね」と小出さん。

「みんな、なんのために仕事をするんでしょう。働かなくても生きていける時代にあって、自分の本音が見えにくい気がします。バブル以降、仕事観の多様化とも言われてきましたが、実は仕事観の混迷だと思うんですよ。」

小出さんは、かつて静岡銀行の行員だった。

小出さんは、かつて静岡銀行の行員だった。国際事業にM&Aを行う戦略的事業会社立上げを経て、県のインキュベーション(起業家支援育成)施設“SOHOしずおか”へ出向。

そこで起業家たちの姿に頭を叩かれる思いをしたという。

「食うや食わずの収入でも、目を輝かせて一生懸命仕事に取り組んでいました。最初はどうして?と思いました。でもね、気づけば僕も肩を並べて、仕事をしていたんです。41歳で彼らに気づかせてもらったんです。楽しんで、自分の意思で取り組むのが仕事なんだ、って。」

起業は、誰もがチャレンジのできる場だった。

一方で社会の反応は「どうして起業なんかするの?」「会社にいた方が安定するじゃない。」と冷たいもの。

「何もお金の工面を頼んだわけではないんです。一言『頑張れ』と言ってもいいじゃないですか。小さいものがバカにされていたんですね。それならば、僕らは小さいものを支える応援団をつくろう。その先頭に立とうと決めたんです。」

小出さんは静岡銀行からの出向者として静岡市に続き、浜松市の産業支援を手がける。

そして2008年に株式会社イドムを起業、富士市からf-Bizの運営を受託する。

事業内容は中小企業と起業家の支援。

これまでの相談件数は12,000件を超える。

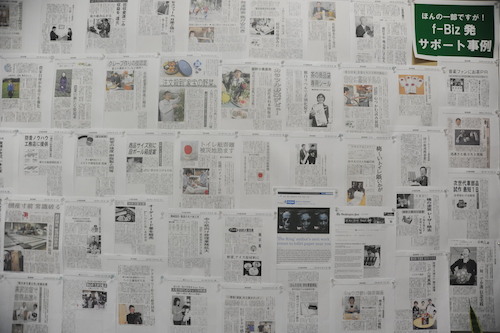

f-Bizの活動は、地域活性化の観点からも注目されている。

f-Bizの活動は、地域活性化の観点からも注目されている。今年度から、中小企業庁が全国に展開するのが「よろず支援拠点」。中小企業・小規模事業者にワンストップで産業支援を行う拠点だ。

そのモデルとなったのが、f-Biz。

地域活性化の取組みは全国で行われているけれど、成功事例と呼べるところは限られている。また成果が見えても、個別性が強く、他の地域では実現できないようなもの。

これまで、広く全国に展開できるモデルは生まれていない。

地域活性化を意識したのはいまから10 年ほど前のこと。

「小出さんの活動は『人活かし、能力活かし、まちおこし』。起業支援からはじまる地域活性化だね。」

中小企業支援を専門とする立教大学経済学部教授・山口義行さんの一言にハッとした。

「これまでに静岡市、浜松市、そして富士市と産業構造の異なる都市で成果を上げてきました。というのも、相談内容の99%は『売上げをよくしたい』に集約されます。経済が元気にならないと、地域も元気になりません。」

イドム立上げの際、目標に掲げたのは全国都市への展開。

地域活性化のあらたな局面がはじまりつつあるいま、イドムでは企画広報の仲間を募集しています。

ここからは、企画広報担当の浦川さんに話をうかがいます。

宮城県・石巻出身の浦川さんは、NPO法人ETIC.のプロジェクトで震災復興に関わった後、イドムへ。この仕事に就いて1年半が経つ。

宮城県・石巻出身の浦川さんは、NPO法人ETIC.のプロジェクトで震災復興に関わった後、イドムへ。この仕事に就いて1年半が経つ。企画広報の位置づけをこう話す。

「小出やf-Bizのアドバイザー陣が相談を受け、課題解決に向けた企画を提案します。その実現に向けて、活動を世の中に伝えていくのが仕事です。相談と広報は、どちらかが欠けても産業支援が成り立ちません。イドムの両輪なんです。」

“がんもいっち”という商品を例に、産業支援の一連の流れを聞かせてもらう。

「全国と同様に、富士市でも豆腐屋さんがスーパーに取って代わられつつあります。かつては50軒あったのが、現在は8軒。なんとかしたい、と豆腐組合が見えました。」

相談を受け、小出さんが目をつけたのは「味つけがんも」。富士地域独特の甘いがんもどきだ。長く好まれてきたが、最近では食卓に上がることも減っていた。

そこで味つけがんもをサンドイッチにした“がんもいっち”を提案。f-Bizで試作をつくり、その様子や感想を豆腐組合のみなさんに伝えた。

「手前味噌ですが、僕らがパンを切り、調理する姿に『そこまでやるか』と思ったそうです。組合さんの姿勢もぐんと前向きになりました。」

地域内の連携も広まっていく。パン屋さんが用意した食パンに、料理屋さんは特製ソースをこしらえた。

商品化が見えてきた段階で、浦川さんはマスメディアを招いての試食会を開催した。

ゲストは地域で活動するママさんサークル。子どもたちの喜び食べる姿がテレビや新聞で取り上げられると、たちまち注目を浴びるようになった。

がんもいっちを機に、地域の食卓に変化が起きる。

がんもいっちを機に、地域の食卓に変化が起きる。「地域の人たちが、味つけがんもを見直し、食べるようになったんです。」

そして豆腐屋も、にぎわいを取り戻していった。

ここにイドムが大切にしていることがある。

「どんな企業にも、必ずセールスポイントはあります。社会背景とニーズを見つつ、僕らは真のセールスポイントを探して、提案していきます。」

がんもいっちではどんなことを心がけたのでしょう。

「がんもどきの背景にある、豆腐屋という存在を伝えたかったんです。まちの豆腐屋って、一つの原風景だと思います。頑張る姿勢が『やっぱり必要だね』という共感の輪を広げたんですね。」

月30件に及ぶメディア掲載には、社会問題を提起する役割もある。

小出さんと浦川さんは、シングルマザーの起業相談が増えていると感じた。

小出さんと浦川さんは、シングルマザーの起業相談が増えていると感じた。自己責任と見なされることもあるシングルマザーだけれど、その数は全国で120万人。抱えている問題は単純ではないようだ。

第一に子育てと仕事の両立は厳しい。

ストレスが児童虐待にもつながれば、一般家庭の40%に留まる収入は、児童の貧困問題を発生させる。

シングルマザーの起業には、家で働き、少しでも長く子どもと時間を過ごしたい思いが見えてきた。

そこで浦川さんはリリースペーパーを作成。新聞社に記事掲載の提案を行っていった。

「より多くの人に知ってもらうことで、共感の輪を生んでいきたいです。特に地元紙の場合は、同じまちに暮らす人を知ることにつながります。応援する気持ちが芽生え、チャレンジする人も増えていくと思います。」

共感は身近なところから。

メディアの記者さんたちも、イドムの姿勢を理解しているからこそ、前向きに掲載してくれるという。

ここで浦川さんは、働く人に伝えておきたいことがある。

ここで浦川さんは、働く人に伝えておきたいことがある。「相談者は、ぎりぎりの瀬戸際でf-Bizを訪れます。僕らはみなさんの人生を預かっているんです。だからこそ、大事にしていることが二つあります。」

「一つは、絶対に手を抜かない気持ち。そしてプロとしての腕を持つことです。」

これから働く人にも、企画広報のプロになってほしい。

いずれは、産業支援・地域活性化のプロとして育つ道も考えられる。

期待に応えられれば、相談者の喜びも感謝も大きい。なかには廃業の一歩手前から、事業がV字回復。人生が変わった方もいる。

その一方で、責任も感じる仕事だと思う。

「疲れないのか?」「続けていける理由は?」と思う方もいるかもしれない。

そこで最後に紹介したいのが、f-Biz事務局長の津田さん。

ずっと「どうして働くのかわからなかった」という。

ずっと「どうして働くのかわからなかった」という。お金を稼ぐためにはじめたSOHOしずおかでの短期アルバイト。起業家たちに接する中で心境の変化があった。

「以前大きな組織にいたときは雲の上の存在に感じていた経営者も、『一人の人間なんだ』と気づきました。」

なかでも印象に残っている方がいるという。

SOHOしずおかに入居していたお母さんは、赤ちゃん用の抱っこ紐で起業し、事業を一大ブランドに育てあげる。

「子育てに苦労するなかで、ご自身が抱っこ紐に本当に助けられたそうです。そして、同じように苦しむ人の役に立ちたいと起業したんです。彼女も私たちが日々直面する悩みを抱えながら、仕事に臨んでいました。」

津田さんは、その方の身に立って考えたという。

「相手を知ろうとすることは、自分の力になる。そんな気がしています。いまも私は、訪れる経営者の方から力をもらい続けているんです。だから、全力で応えられるんだと思います。」

いま、津田さんはどうして働いているのだろう。

いま、津田さんはどうして働いているのだろう。「津田がいてくれてよかった。誰かがそう思ってくれること。人の役に立つことが私の仕事だと思います。」

最後に津田さんはこう付け加えた。

「私たちはみんな真っ直ぐに関わろうとするから、はじめは大変だと思います。でもここで何かを見つけて、プロとして一緒に頑張っていきたいです。」

感じるものがあれば、飛び込んでみてはどうでしょうか。

経営者の方たちと向き合い、自分に出会う。働きながら深まる仕事があります。

(2014/5/1 大越はじめ)