※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

世の中で雑誌が休刊になったり、新聞の折り込みチラシの量が年々減っていくのを見ると、紙はこれからどんどん無くなっていくのだろうか、と感じることがある。だけど、やっぱり紙の手触りや表情は、ほかでは表現できないもの。完全に無くなることはないと思う。

むしろ、残るべきものがちゃんと残っていくことで、紙の良さや可能性はより引き出されていくかもしれない。

今回募集するのは、紙のものづくりに大きく関わる仕事です。

今回募集するのは、紙のものづくりに大きく関わる仕事です。紙の「印刷」から「抜き」「貼り」といった加工まで一貫して行っている、創業51年の印刷会社「福永紙工株式会社」で働く人を募集します。

従来の下請けの印刷会社とは異なるスタイルの、企画提案から関わりデザイン性の高い商品をつくりあげていく印刷会社。

8年前にはじめた「かみの工作所」という取り組みのなかでは、デザイナーの自由な発想と自社の技術を掛け合わせてオリジナルのプロダクトをつくったりもしている。

求めているのは、技術とデザインとの間に立ってものづくりに一貫して携わる営業スタッフ。そして「かみの工作所」が定期的に開催する展示会やイベントの運営をサポートするアルバイトスタッフの2つ。

求めているのは、技術とデザインとの間に立ってものづくりに一貫して携わる営業スタッフ。そして「かみの工作所」が定期的に開催する展示会やイベントの運営をサポートするアルバイトスタッフの2つ。営業スタッフに関しては、印刷や紙の加工について、ある程度知っている人だとありがたい。

たとえば、いま印刷会社や製紙会社で働いている人だったり、メーカーに勤めて印刷会社とやりとりがある人もいいかもしれない。

なによりいちばんの前提は、紙が好きで、紙を使ったデザインやものづくりに興味がある人。そんな人なら、ここでやりがいを持って働けると思います。

まずは、福永紙工のものづくりを知ってみてください。

JR立川駅の南口を出て、商店街を進んでいく。

いくつもの駅ビルがあり、最近IKEAもオープンして人通りが多いのは、反対の北口。こちらはずいぶん落ち着いていて、駅から離れるほどのんびりした雰囲気になっていく。

やがて大通りに突き当たり、まっすぐ歩いていくと「福永紙工」の字が見えてくる。

郊外の住宅街にとけ込む、風情のある印刷工場。ここからMoMAショップやお洒落なセレクトショップに並ぶ商品が生みだされているとは、ちょっと想像できない。

郊外の住宅街にとけ込む、風情のある印刷工場。ここからMoMAショップやお洒落なセレクトショップに並ぶ商品が生みだされているとは、ちょっと想像できない。一階は紙の印刷・加工を行う工場になっている。通常、印刷と加工はそれぞれ別の会社で分業することが多く、こうして一貫して作業を行える会社はめずらしいそうだ。

事務所のある二階に上がると、段ボールに囲まれた廊下の先に、ちょっと意外な光景が現れた。

事務所のある二階に上がると、段ボールに囲まれた廊下の先に、ちょっと意外な光景が現れた。白を基調とした、まるでデザイン事務所のオフィスのような空間。

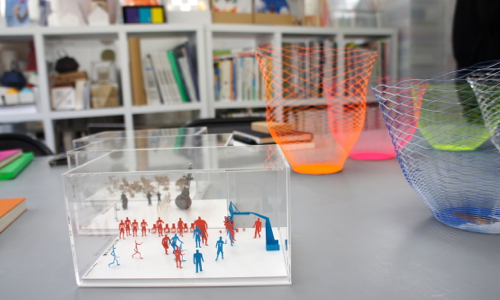

ここには福永紙工が今までに手がけた製品が並んでいる。同じ紙とは思えないような、多様な色や形に驚く。

「いまの印刷業界は、いかに安くするか、とか、ネットで簡単に入稿できる、とか、価格や効率化の熾烈な競争が繰り広げられているんですよね。でも、うちはその流れと逆行しているんです。値下げはしないし、効率は悪いんだけど、いかに職人的にやるかって。少数の部類なんですけど(笑)」

「いまの印刷業界は、いかに安くするか、とか、ネットで簡単に入稿できる、とか、価格や効率化の熾烈な競争が繰り広げられているんですよね。でも、うちはその流れと逆行しているんです。値下げはしないし、効率は悪いんだけど、いかに職人的にやるかって。少数の部類なんですけど(笑)」そう話すのは、福永紙工の社長である山田さん。

“福永”紙工なのに、社長は山田さん。そのわけは、山田さんが奥さんの実家の家業を継いだため。

“福永”紙工なのに、社長は山田さん。そのわけは、山田さんが奥さんの実家の家業を継いだため。「その前は、アパレルメーカーで10年ほど働いていました。海外からブランド品や作品を仕入れてお店に卸す、小さな商社のような仕事でした。」

当時はバブル華やぎし頃。良いも悪いも味わった。結婚したのは、ちょうどバブルがはじけたあとのこと。山田さんは、アパレルの仕事を辞めて福永紙工を継ぐことを決める。

けれど、印刷に関してはまったくの素人だった。試行錯誤しながら、創業社長のもとで10年学んだ。

そうして福永紙工を継ぐことになったとき、山田さんは立ち止まってしまう。

「時代とともに印刷業界は斜陽産業になってきて。価格競争が激しくなり、体力のない会社はどんどん潰れてしまう。うちの会社も、例外ではなかったんです。」

ただ、もともと技術を売りにしていた会社だから、安売りはしたくなかった。

ただ、もともと技術を売りにしていた会社だから、安売りはしたくなかった。ちゃんといいものをつくり、その対価をいただきたい。

そのためにはどうしたらいいだろう?

考え続けていたとき、ふらりと入ったのが「つくし文具店」だった。

「つくし文具店」は、となりの国分寺市にある、住宅街のなかの小さな文具店。

ここは、「中央線デザインネットワーク」「国立本店」など武蔵野を拠点に活動するデザインディレクターの萩原修さんが、お母さんのお店を継いではじめたお店。

萩原さんが新卒で勤めた会社が印刷会社だったこと。お互い二代目ということ。そして、ふたりともデザインが好きだということ。

共通点の多かったふたりは、すっかり意気投合してしまう。

その出会いが、「かみの工作所」のはじまりだった。

「萩原さんに紹介してもらったデザイナーさんたちと一緒につくったプロトタイプを、展示会としてお披露目したんです。そうしたら、思った以上の反響がありました。調子に乗って、製品として販売しよう、ということになって。」

かみの工作所プロジェクトとして、定期的に国際見本市などに出展した。すると、全国のセレクトショップやミュージアムショップから、商品を置かせてほしいと声がかかるようになる。

かみの工作所プロジェクトとして、定期的に国際見本市などに出展した。すると、全国のセレクトショップやミュージアムショップから、商品を置かせてほしいと声がかかるようになる。そこから「空気の器」「テラダモケイ」などのヒット商品も生まれてきた。

やがて「かみの工作所」の取り組みは全国に知られるようになり、福永紙工にも直接問い合わせがくるようになった。

「『かみの工作所』で検索して、そこで初めて、あ、印刷屋さんがやっているんだ、って気づく。ここなら一緒に面白いものをつくれそう!って思ってくれた方から、声がかかるんです。」

量産でいかに安くするか、ではなく、時間とお金がかかってでもこだわりのあるものをつくりたい、というお客さんが多いそうだ。

お客さんの予算や希望に応じて社外のデザイナーに声をかけ、お客さんとデザイナーと、三位一体で商品企画を進めていく。

お客さんの予算や希望に応じて社外のデザイナーに声をかけ、お客さんとデザイナーと、三位一体で商品企画を進めていく。まるで、印刷会社のなかにひとつのメーカーがあり、下の工場から商品を直売しているようなイメージ。

「企画から完成するまでのスパンはとても長いです。デザイナーさんや現場の間に立って、やりとりしながら進めていきます。大変さもありますが、形になったときは、一緒につくることができた満足感があります。」

そう話すのは、営業の京野さん。

「デザイナーさんとやりとりするのは面白いですよ。まず最初に、こんなのつくりたい、という手描きのラフを見せていただくのですが、すごく自由で。毎回おぉ!と驚きます。ずっと印刷や加工のことをしていると、こんなのできない、というのが予想できるぶん、新しい発想まで至らないんですね。でも、デザイナーさんはそういうことに全然囚われないので。」

「デザイナーさんとやりとりするのは面白いですよ。まず最初に、こんなのつくりたい、という手描きのラフを見せていただくのですが、すごく自由で。毎回おぉ!と驚きます。ずっと印刷や加工のことをしていると、こんなのできない、というのが予想できるぶん、新しい発想まで至らないんですね。でも、デザイナーさんはそういうことに全然囚われないので。」その自由な発想を、いかに現実の形に落とし込んでいくか。そこからが京野さんの腕のみせどころ。

「社内には、紙の構造設計や試作をする部署があるんですね。そこに相談したり、こんな形ならできますよ、というのをサンプルをつくって見せながら、少しずつ進めていきます。」

心がけていることがある。それは「できない」と言わないこと。

「できないときは、こうだったらできます、という別の提案をします。お客さんやデザイナーとのコミュニケーションの中からいろいろ引き出しを引いていって、そこからできるものを考えたいんです。」

それは、なんでもイエスというのとは違うのだと思う。

ただ、一緒にいいものをつくるために全力を尽くしたい。そこにはフェアな関係のものづくりがある。

「ここで働く人は、やっぱりデザインやものづくりが好きな人がいいと思います。」と京野さん。

「ここで働く人は、やっぱりデザインやものづくりが好きな人がいいと思います。」と京野さん。自身も、以前からデザインやものづくりに興味があったそうだ。美容関係の専門学校を出て、そこからいくつかの仕事を転々としたあと、この仕事に辿り着いた。

「休みの日も、お店に卸した商品を見にいったり、これ面白いな、と思うものを探したり。どこまでが仕事か休みか分からないですね。好きじゃないとできない仕事です。」

隣で話を聞いていた山田さん。

「うちは、効率とか値段よりクリエイティブを重要視しているので。予算と時間がある程度あるなかで、きっちりしたものをつくっていきたいと思う人にとっては、いいんじゃないかな。」

続けて、京野さん。

続けて、京野さん。「ただ注文をうけて納品する、というわけではないので、いわゆる印刷屋さんの営業とは違うと思います。常に複数の案件を一気に抱えていて、ときには納期が重なったり、吊り橋を渡るような状況もあります。数字や納期も見ないといけないし、考えることは多いです。社内でも、こういう仕事をやっているのは今は僕ひとりなんです。だから、一緒の想いでやってくれる人が来てくれたら嬉しいです。」

次に、アルバイトスタッフの募集についても聞いてみる。

こちらは、「かみの工作所」がギャラリーや百貨店など日本各所で行っている展示会やイベントの設営や運営を手伝う仕事。

「かみの工作所」は、いわば福永紙工の広告塔。そして展示会は、活動を知ってもらうための大事な機会になっている。

毎回、外部のデザイナーやキュレーターが入り、什器を紙でつくったりなど、空間演出にもこだわっているそうだ。

「トラックとかワンボックスカーを運転して荷物を運んだり、什器を組み立てたり、カッターでカットしたり。力仕事もあれば、細かい作業もあります。百貨店での展示のときは、作業が閉店後の夜中になることもあると思うので、不規則な仕事でも大丈夫、という人や、体力のある人がいいと思います。」

「トラックとかワンボックスカーを運転して荷物を運んだり、什器を組み立てたり、カッターでカットしたり。力仕事もあれば、細かい作業もあります。百貨店での展示のときは、作業が閉店後の夜中になることもあると思うので、不規則な仕事でも大丈夫、という人や、体力のある人がいいと思います。」イベント設営のアルバイトは世の中にたくさんあると思うけれど、ここならではの魅力としては、第一線で活躍するデザイナーの仕事が間近に見られるということかもしれない。

「そうですね。それから、たとえばその人がグラフィックを勉強していたら、展示の設営以外にも手伝いがあるかもしれない。データ処理とか。それはご相談ですけどね。」と山田さん。

ここでデザインの仕事に触れつつ、自分の創作活動をするというのもいいかも。周辺には美術大学も多いので、学生の応募も期待したい。

最後に、山田さんがこんなことを言っていました。

最後に、山田さんがこんなことを言っていました。「印刷業界は、もっとプライドを持っていいと思います。印刷はマイノリティーな仕事じゃない。僕たちは、自分たちの技術ややることにプライドを持って、どんな状況でもなるべくフラットな関係でものづくりをしていきたいと思っています。」

「新しいことに挑戦しているから、失敗だってある。でも、恐れないで主体的に動いてほしいです。経営者の僕も、働く人にどれだけ面白い体験を提供できるか考えていくので。」

いいものをつくって、正当な対価をいただく。これから残っていくものづくりの形だと思います。そんな働き方がしたい人に、ここで働いてほしいです。

(2014/6/5 笠原ナナコ)