※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

岡山県の岡山市と倉敷市。2つの大きな都市に挟まれるように早島町はあります。かつては児島湾に浮かぶ島だったそう。

「原石のようなまちなんです。自転車を走らせると端から端まで10分ほど。小さな町内に、約12,000人が暮らしています。自然も文化も、人の暮らしも。ぎゅっと詰まっています。」

移住者が全国で2番目に多い岡山県。

移住者が全国で2番目に多い岡山県。倉敷まで自転車で20分程度に位置しながら、静かな環境がある。早島町は、県内での移住が最も多いそう。知る人ぞ知る暮らしのまち。

今年3月、早島町には「ゲストハウスいぐさ」がオープンしました。

セルフリノベーションでつくってきたゲストハウス。

畑、ゲストハウス、そして畳の原料となるいぐさ。3つの仕事を組み合わせることで生計を成り立たせようとしています。

ゲストハウスの管理運営を担い“顔”となる人。そして“農”を通して地域の人と旅人をつなげる人を募集します。

岡山駅から電車で10分ほどの早島駅。

古い家並みがところどころにある道を歩くこと10分弱。

神社と小学校に囲まれたその角に、ゲストハウスいぐさは見えました。

はじめに話をうかがったのは、ゲストハウスプロデューサーの中村功芳(あつよし)さん。

はじめに話をうかがったのは、ゲストハウスプロデューサーの中村功芳(あつよし)さん。全国からゲストハウス開業の相談が絶えず、日本中を飛び回っているという。

あつよしさんは、倉敷市の美観地区の中心に位置するゲストハウス「有鄰庵(ゆうりんあん)」のオーナーでもある。

「美観地区のまちなみ保存は、いまから80年以上前に大原孫三郎さんが取組んだことなんです。ヨーロッパを訪れた際、倉敷をパリに並ぶ東洋一のまちにしようと考えたそうです。倉敷の若者たちは世界中に旅立って。建築に絵画に医療… 色んな知識を持ち帰りました。」

たとえばアート。

「若者たちはパリ・モンマルトルのゲストハウス“洗濯船”に滞在しました。そこで、当時無名の作家だったモディリアーニやピカソと交流し、絵を収集していったんです。」

そうしてはじまったのが、日本初の西洋美術館「大原美術館」だ。

いま再び、未来をつくる場をつくりたいと考えたあつよしさん。2011年に有鄰庵を立ち上げる。

「世界40カ国以上から、年間4,000人が訪れます。ゲストが国に戻り『倉敷はいいよ』と伝わって、また人がやってくる。いい循環が生まれることで、優秀な人が集まり、10年先を見る若者が育っていける場にしたいんです。」

同時にこんな思いも深めていった。

「若者が、自分の夢に向かうには、食と住をサポートできる環境が必要です。食を自給自足するゲストハウスを考えて、早島町に出会います。」

先頭があつよしさん

先頭があつよしさん

早島はどんな土地でしょう。

「かつては児島湾に浮かぶ島だったんです。約400年前に干拓を行い、現在の地形に。塩分が高い土地でも、栽培に適したいぐさの生産が盛んになりました。」

1964年には、生産量で日本一になったほど。最上級のいぐさは町内で畳表となり出荷。その他にも花ござや座布団が加工されていた。

けれど、その後産業は急速に衰退。2000年には、ついに農家がいなくなった。

住居の西洋化、安価な中国品の台頭。原因はさまざま挙げられるけれど、一番の原因は別のところにあった。

「いぐさは稲の5倍手間がかかり、もうけは5分の1と言われています。産業として成り立たせるのが、極めて難しいんです。」

「でも、だからこそやろうと思って。」

「日本全国には、土地に根づいた伝統産業がありますよね。それを活かすことで、地域が元気になるモデルケースをつくりたいんです。」

「日本全国には、土地に根づいた伝統産業がありますよね。それを活かすことで、地域が元気になるモデルケースをつくりたいんです。」くわえて早島は観光地ではない。人の流れを生むところからはじめていく。

その根底には、ゲストハウスに対する考え方がうかがえる。

「今後は観光地ではない土地でのゲストハウス立上げが増えると思います。宿にも色々な形態があります。ゲストハウスは、地域の魅力を引き出し、人の流れを生み出す拠点になれるんです。」

「その土地にある文化に触れ、人に出会う。ほんものの旅を体験してもらえたら。ゲストが土地を気に入り、移住することも出てくるでしょう。まぁ、10年早いと思っています(笑)。大変なこともあるでしょうが、一緒に事業として成り立たせていきたいんですよ。」

続けて話をうかがったのは、あつよしさんの兄である慶生(よしを)さん。

右がよしをさん

右がよしをさん

リーダーとして、いぐさ田からゲストハウスまでを幅広く見られている方だ。

ゲストハウスに先駆けて昨年から取り組むのが、いぐさ田の復活。

地域を見渡せば、過去にいぐさを生産した農家さんや、加工技術を持つ方たちもいる。

指導を仰ぎながら、今年は初の収穫を迎える。

「『あー違う違う』『なにやってるんじゃー』みんな口は悪いんですけどね、色々教えてくれるんですよ。」

いぐさは冬に株分けした苗を本田に植え替え、そして収穫は夏。この日も、刈り取りを終えてからの取材だという。

「炎天下に、虫に刺されながら刈っていきます。冬はさらにしんどかったですよ。冷たい水田の中に足を入れると、動かないんですよ… 」

刈ったいぐさは、“泥染め”を行う。

泥につけてから天日干しをすることで、青々とした色味になる。

湿気を嫌うため、雨が降りそうなときは室内へ回収。天気に気を割く日々が続くという。

今回の募集の一つが、このいぐさ田と畑を手入れする“農”の管理人。

どんな仕事をするのだろう。

「すでに決まっている仕事は、いぐさ田と畑を管理することです。あとは、自分で仕事をつくってほしいんですよ。いぐさを活用して、プロダクトデザインをしたり。ワークショップを通して、地元の人とゲストが交流できる場をつくってほしいんです。」

可能性は色々とあるようです。

可能性は色々とあるようです。ゲストハウスとなった家ではかつて、いぐさの手織り機をつくっていたそう。地元のおばあちゃんを先生に招き、手織りワークショップを行う。数年前まで行われていた地元の小学生向けの環境教育を復活させることも考えられる。

「早島を訪れて自分の土地に戻る“風”の人と、早島に住まう“土”の人が共鳴しあって、一つの風土をつくる。そのきっかけとなる場がゲストハウスなんです。」

畑からも仕事をつくってほしい。

「周辺には、地のものを食べられる飲食店が少ないんですよ。ゲストにゆっくり過ごしてもらえるよう、夕食も出せるようになりたいんです。」

「ゆくゆくは、有鄰庵のカフェで提供することも考えられるでしょう。現在は卵かけ御飯やうどん。地のものをコンセプトに提供しています、僕らもできるところで協力をしていくので、色々と考え実現してほしいです。」

そして今回は、ゲストハウスの管理人も募集します。

話を聞いたのは現管理人の三浦くん、通称まおくん。

有鄰庵、そしていぐさでの1年間の研修を経て、8月に卒業。地元の新潟長岡市でのゲストハウス開業を進めていくという。

有鄰庵、そしていぐさでの1年間の研修を経て、8月に卒業。地元の新潟長岡市でのゲストハウス開業を進めていくという。オープンして半年足らずのゲストハウス。

まだまだ知らない人も多く、目下の課題は集客だという。

宿のブランディングも日々模索しているところ。

これから入る人は、立上げを中心として担うことになる。

宿の顔となりつつ、事業として成り立つように集客アップにも取り組んでいく。

外から訪れたまおくんは、ゲストハウスの可能性をうれしそうに話す。

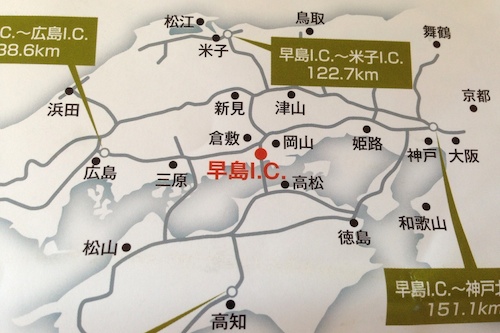

「早島町は、関西、四国、山陰を結ぶクロスポイントに位置するんですよ。」

「色々なところに出やすいんです。瀬戸内芸術祭の時期になると、直島・豊島・犬島を回ってから、大原美術館のある倉敷を訪ねる人が多いです。いずれにも近い早島は、玄関口になれると思います。」

「色々なところに出やすいんです。瀬戸内芸術祭の時期になると、直島・豊島・犬島を回ってから、大原美術館のある倉敷を訪ねる人が多いです。いずれにも近い早島は、玄関口になれると思います。」歴史をさかのぼると、太宰府と堺、そして四国と出雲の中心に位置することから、交易の中継地や宿場町としても栄えた。

その魅力はジワジワ広まりつつある。

その魅力はジワジワ広まりつつある。1人で世界中を旅するイギリス人バックパッカーに、香港から訪れた4人組。

とくに海外の方はゲストハウスに連泊。ここを拠点として瀬戸内を巡ることが多いという。

もう一つの魅力は、“暮らすまち”ということ。

「静かな、まちなんですよ。車が1台通れるか通れないかの裏路地に入ると、人の暮らす古民家があって。土壁がちょっとはがれていたりするんです。さらに進むと地主さんの住む茅葺屋根の家。庭にはトトロがいそうな楠(くすのき)が立っています。」

「歩く人や家並み。一つひとつに生活が感じられるんです。『ちょっと一度おいでよ』そんな感じで訪れるとついつい長居したくなる。奥が深いところだと思います。」

まおくんも、休みの日にはまちをぶらぶら歩くそうだ。

「京都や倉敷とは違い、華やかな観光資源はありません。けれど、暮らしの中に歴史や文化があります。もう一つの日本に出合えるまちなのかな。都会に生まれ育った日本人、海外から訪れた旅人。どちらにも発見があると思います。管理人となる人も、まずは自分が早島を好きになることから。いいなと思った魅力を、人に伝えていってほしいんです。」

広報の手段も色々考えられる。

広報の手段も色々考えられる。「SNSや、最近ではTVやラジオに出演することも増えていますね。有鄰庵との連携も考えられると思います。」

農、そしてゲストハウスの管理人には、どんな人がいいだろう?

「自分でつくっていきたい人。それから、色々なことに興味を持てるといい。農業に料理。来てみたら可能性は広がります。」

「あとは、人が好きな人。きっと楽しめると思います。」

最後に再びあつよしさんが話してくれました。

最後に再びあつよしさんが話してくれました。「ゲストハウスで働きたい人は、旅人が多いんですよ。一年ぐらいすると、自分が旅に出たくなるんですね(笑)。これから来る人には、できれば長く働いてほしいです。きっと飽きないと思うんです。」

「ここにいるだけで世界中の人と出会えます。年に一度帰ってくるゲストに『おかえり』と言える。そんないぐさの顔になってもらえたら。ゆくゆくはその人に譲ってもいいと考えています。」

あつよしさんは、今後新たなプロジェクトもはじめつつある。

「ゲストハウスと伝統産業を組み合わせることで、日本中の地域が元気になる。3年を目途に、モデルケースを早島でつくりたいんです。」

「早島に観光客はいません。いぐさは手間こそかかるけれどお金にはなりません。大変でしょうね。でも、ここでできれば、よそで『うちの地域じゃできない』なんて言い訳できなくなる(笑)。だからこそ意味があるんです。一緒につくっていきましょう。」

(2014/8/8 大越はじめ)