※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

海士町、神山、小豆島、西粟倉…さまざまな地域が注目される一方で、全国的には過疎化の波が押し寄せている。

約2300もの集落がいずれ消滅するといわれています。

今回の舞台、高知県安芸市畑山地区もそんな集落のひとつ。

「畑山が大好きだから」

「畑山が大好きだから」その一心で、有限会社はたやま夢楽(むら)の小松靖一さんは、故郷を次世代につなげるための方法を模索してきました。

大工にはじまり、農作、養鶏、そして宿経営まで。畑山で人が暮らしていけるための産業おこしを目指しています。

今回募集するのは、靖一さんが経営する温泉宿の運営スタッフ。

もし興味があれば、これからの畑山のあり方や自分たちの暮らしを一緒に考え、つくりあげていきたい。

失われつつある集落の地域おこしに、当事者として関われるチャンスだと思います。

高知空港からタクシーに乗り、ごめん・なはり線のいち駅へ。

すこし肌寒い海風のなか、電車は海岸線を南下していく。

安芸駅で降りて、駅前のタクシーに乗り込む。ここから、山あいにある畑山へ向かう。

安芸駅で降りて、駅前のタクシーに乗り込む。ここから、山あいにある畑山へ向かう。細く曲がりくねった道。運転手さんはこの道があまり慣れていないためか、カーブのたびに大きく車体を揺らす。

窓の外はだんだんと険しく、だけど色鮮やかな景色へと変わっていく。

畑山はどんなところにあるのだろう。

そんなことを思いながら、タクシーに乗って40分ほど。ぱっとひらかれた光景が目の前にひろがった。

山に向かってまっすぐ伸びる道。両脇には田んぼと畑がひろがる。

山に向かってまっすぐ伸びる道。両脇には田んぼと畑がひろがる。道端に軽トラが数台止まっていた。荷台には、かご一杯の柚子。

収穫している人に話を聞くと、昔ここに住んでいた方だという。いまは村を離れ、安芸駅周辺の町で暮らしているそう。

800人いた住民が、50年を経て40人に。そんな急激な変化を遂げた集落が、畑山です。

多くの人が畑山を去っていくなか、靖一さんはここで暮らしていくことを選択しました。

温泉宿「はたやま憩の家」で話をうかがいました。

「僕がここにこだわるのは、畑山が大好きだから。子どものころに川や山で遊んだことが根っこにあるがですよ。捨て去られゆく畑山をどうにかしたいと。ただ20歳の若い自分には、何をすればいいのか分からなかった。まずは手に職をつけようと、大工をはじめてね。」

「僕がここにこだわるのは、畑山が大好きだから。子どものころに川や山で遊んだことが根っこにあるがですよ。捨て去られゆく畑山をどうにかしたいと。ただ20歳の若い自分には、何をすればいいのか分からなかった。まずは手に職をつけようと、大工をはじめてね。」大工をしながら青年団長を務め、地域活動を率先して行なった。

けれど人は減り続け、青年団や組合もなくなった。畑山を守るために一生懸命やってきたけれど、地域に何かを残すことはできなかった。

また、人の多い地域でないと大工で身を立てるのは難しい。腰を痛めたこともあって、畑山で暮らすための別の道を探す。

また、人の多い地域でないと大工で身を立てるのは難しい。腰を痛めたこともあって、畑山で暮らすための別の道を探す。こんどは農業をはじめてみたけれど、なかなかうまくいかない。

そんなとき、高知の地鶏“土佐ジロー”に出会う。

「特産品をつくっても、ただの1次産品やとすぐ真似される。畑山で生き残るためには、オリジナルが必要です。ジローの健康に気遣って、肉の旨みを引き出す飼育方法を追求しようと。」

それは一般的な養鶏業とは真逆のやり方だった。前例がなく苦労ばかりだったけれど、着実に美味しくなっていく土佐ジローに、靖一さんはのめり込んでいく。

それは一般的な養鶏業とは真逆のやり方だった。前例がなく苦労ばかりだったけれど、着実に美味しくなっていく土佐ジローに、靖一さんはのめり込んでいく。だんだんと靖一さんの土佐ジローは評判を呼び、TVや雑誌で取り上げられるように。肉を使おうと、全国からシェフが視察にやってくる。

「食べたら分かってもらえる。一説には『靖一の嫁さんはジローの味につられて嫁いできたらしい』と(笑)。そのくらい印象深く、クオリティの高い素材だと思うんです。人生をかける値打ちのあるもんやと思うんですよね。」

土佐ジローが事業の主軸として成長していくなか、市営だった温泉宿を靖一さんが引き受けることになった。

土佐ジローが事業の主軸として成長していくなか、市営だった温泉宿を靖一さんが引き受けることになった。「赤字が続き、閉鎖やむなしという話を聞きまして。村のイベントを毎年ここで開催したりして、地元唯一の交流場所だったんですね。なくなっては困ると、会社を立ち上げて、宿を引き受けたんです。」

メニュー開発を進め、食事には土佐ジローを使った料理を提供する。

土佐ジローの美味しさを伝える場、そして自分たちの想いを体現する場として宿を運営している。

いまでは土佐ジロー料理を堪能しようと、全国からお客さんがやってくる。

いまでは土佐ジロー料理を堪能しようと、全国からお客さんがやってくる。はじめの数年はうまくいかないことが多く、赤字が続いたという。それでも続けてきたのには、こんな想いがある。

「自分たちだけが畑山で暮らすのなら、土佐ジローを頑張ればいい。だけど、ここで同じ世代の人たちが暮らせるようにしたいがです。そのためには産業を生み出したり、畑山を伝えることをしていかにゃいかんと。」

そして、こんどは廃校を利用したプロジェクトをはじめた。

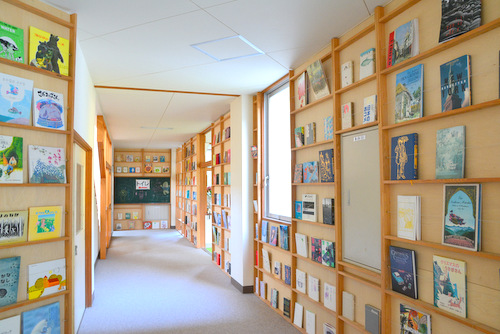

3万冊の古本を寄付で募って、校内に図書館をつくり、安芸市内の企業の協力を得て、教員住宅をイベントや合宿の際に宿泊できるように改修した。

「地域を発信しながら、楽しい暮らしを次の世代へつないでいきたいがです。若いころは地域を“守ろう”としてそれができず、こんどは“攻めて”土佐ジローや宿をやってきた。いま考えているのは“創造”です。新たなコミュニティや田舎型産業をつくらんと、人が住む里山を形成できんのだと。」

やがて、働き盛りの20人が畑山で暮らしていけることを目標にしている。

やがて、働き盛りの20人が畑山で暮らしていけることを目標にしている。それは全員が養鶏や宿に従事するのではなく、たとえば別会社を立ち上げて新たな事業にチャレンジしてもらってもいいし、物書きやWEBデザイナーなど、自分の仕事をしながらここで暮らしてくれてもいいと思っている。

自分たちの会社を中心にだんだんとコミュニティが形成され、新たな動きが生まれることを描いている。

そうした地域づくりをしていくために、宿の運営業務に追われる日々から脱却する必要があった。

そこで今回、靖一さんに代わり、温泉宿「はたやま憩の家」を切り盛りしてくれる人を募集します。

基本的な業務は、宿泊客に提供する土佐ジロー料理の調理、宿の掃除や部屋の準備など。

土佐ジローの味を活かす調理はシンプルで簡単だから、料理に不慣れな人でも覚えていけるという。

もし食や料理への関心が高ければ、土佐ジローを使った創作料理など、新たなメニューを開発してもらいたい。

将来的に、安芸駅周辺のまちに土佐ジロー料理を提供する直営店をつくろうと思っていて、そういった経験・興味があるのなら、やがて直営店の担当者になってもらうことも考えている。

「毎日仕事をしていくなかで、これが楽しいとか、これが合っているとか、なんとなく見えてくると思う。だんだんとその人の居場所が自然とできると思うがです。そこを伸ばしてもらって売上も伸びたら、その人に返すようにしていきたいですね。」

どんな人に来てもらいたいですか?

どんな人に来てもらいたいですか?「畑山という地域を魅力として感じてくれる人なら、前向きに話すことができるがです。ありがたいことに、巡りあった嫁さんがそういう人だった。そういった人たちとの小さいコミュニティから、地域をつくっていきたいと思っとるわけです。」

次に、靖一さんの奥さん、圭子さんに話をうかがいます。

言葉を選んで、丁寧に話してくれるのが印象的な方。靖一さんもそうだけれど、話していると柔軟な人だと感じる。

畑山との出会いは、大学時代の地域インターンだった。それをきっかけに毎年のように畑山を訪れ、4年前に新聞記者を辞めて、畑山へ嫁いだ。

「もともと愛媛・宇和島の出身で、学生のころから地元で暮らしていくための手段を考えていたのね。畑山へ来て、自分と故郷と似たような環境で生まれ育った靖一さんが、産業として何かをつくりはじめていることを知って、すごく感動して。でも靖一さんひとりじゃ大変だろうなって。靖一さんの夢を一緒に叶えたいと思うようになってね。」

「土佐ジローを食べに、お客さんが来てくれる。畑山に惹かれて、家族ぐるみの付き合いのなかで移住する人が出てくるかもしれない。少しずつ人が増えていく可能性がある産業がすでに見つかっていることは、全国的にもめずらしいと思ったの。」

「土佐ジローを食べに、お客さんが来てくれる。畑山に惹かれて、家族ぐるみの付き合いのなかで移住する人が出てくるかもしれない。少しずつ人が増えていく可能性がある産業がすでに見つかっていることは、全国的にもめずらしいと思ったの。」「それに、畑山にはまだまだ可能性があると思っているんだ。」

圭子さんはそう話すと、集落を案内してくれた。

大きな石釜、築何百年にもなる社、使われなくなった小水力発電所。

畑山にはこんな場所がある、人がいればこんなことができる。歩くたびに、ぽつりぽつりと話してくれた。

「ここにいるとね、いろんな発見があるの。今日は初霜が降りて、朝から嬉しくって。自然の変化って微々たるものなんだけど、季節の動きを肌で感じられる。それって都会で生活していたら、なかなか味わえないと思う。」

「ここで聞こえてくるのは、川の音か、鳥や鹿の鳴き声。夜になったら無数の星が見えるし、夏には蛍が見える。いま、人の姿はないけど、もうちょっと増えていったらいいなと思っているの。そうすれば、もっと毎日が楽しくなるはず。」

宿へ戻ると、時間は夕食時。

宿へ戻ると、時間は夕食時。この日は、以前宿に泊まったことのあるお客さんが、今度は家族を連れてやってきていた。

夕食は、土佐ジローの炭火焼にはじまる。

お客さんとの会話を楽しみながら、圭子さんは一枚一枚焼き方と食べ方を説明していく。

「こんな田舎まで来てくれているんだから、わたしたちも精一杯のことをしたいと思っているの。東京で食べるどの鳥よりも美味しいって、100%の人が喜んで帰ってくれるんだよね。それを育てて料理したのは自分たちだって言える満足感がある。」

「年間で宿泊客数は750人。もっと増やせると私は思っているの。それはこれから入ってくれる人にかかっているとも言える。」

どんな人に来てもらいたいですか?

「うーん。とは言いつつも難しいことは求めていなくて。いまは人がいなくて寂しいと思うかもしれないけれど、一つひとつを見れば楽しいところがあるの。それを楽しいと思って人に伝えてくれたり、田舎なりのおもてなしをやってみたいと思ってくれる人だと嬉しいな。」

住民40人。限界集落。数字や言葉だけをみると、厳しい環境にあると思えるし、実際にそうだと思う。

住民40人。限界集落。数字や言葉だけをみると、厳しい環境にあると思えるし、実際にそうだと思う。だけど靖一さんと圭子さんの話を聞き、暮らしや仕事の様子をうかがっていると、生まれ変わっていく未来の畑山が見えてきました。

土佐ジローという確かな事業を主軸に、これから加わる人と一緒に地域をつくっていくのだと思います。

最後に、僕が取材で一番印象に残った、靖一さんの言葉です。

「その地に続く伝統文化も、数百年前に誰かが新しくはじめたということ。じゃあこれからおこす、新しいかたちの地域があってもいいんじゃないかと。そこに当事者として関わるのは、すごく楽しいんじゃないかと思うがですよ。」

(2014/12/13 森田曜光)