※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

日本のこと、知らなかった。車を走らせながら、幾度となくそう思いました。

富山県南砺(なんと)市は、岐阜・石川県との県境に面する54,000人が暮らすまち。

富山県南砺(なんと)市は、岐阜・石川県との県境に面する54,000人が暮らすまち。三世帯同居が多いことから、子育てと仕事の両立がしやすいそうだ。待機児童の問題もなく、出産後もフルタイムで働く女性が多い。実は日本一世帯所得が高いとも言われる。

世界遺産に登録されている合掌造り集落には、外国人観光客も多いという。

市全体としては、この10年間で1割ほど人口が減りました。一方で、少しずつ現れつつある移住者からは、こんな声も聞こえてきます。

「なんじゃか(なんでも)あるけれど、活かしきれていない。見方を変えると、宝の山なんです。」

外から来た人たちこそ、その魅力を感じるようです。

そんな南砺市のキーワードは“サイクル”。

現在は市をあげて、小水力やバイオマスなどを活用したエネルギーの自給、そして地域内で経済がめぐる仕組みを考えています。

一方で移住者を中心に、小さなサイクルを生み出そうとしている人たちにも出会いました。

空きガレージを活用して、じぶんの手で暮らしをつくりたい若者が集まる流れを生み出す。

空きガレージを活用して、じぶんの手で暮らしをつくりたい若者が集まる流れを生み出す。山を元気に、そして雇用を生むことで地域を元気に。そう思い、自生するクロモジからの商品開発をはじめた方。

ここであらたにスモール・サイクルを生む人を2名募集します。

飛行機は富山空港へと着陸。

うっすらと雪も積もっているけれど、日中の気温は10℃ほど。暖かい。

うっすらと雪も積もっているけれど、日中の気温は10℃ほど。暖かい。到着ロビーでは、南砺市役所の石本さんと、神奈川出身の地域おこし協力隊、内山さんが迎えてくれた。

空港から南砺市までは、30㎞ほど。

移動の車中で話をうかがいます。

「海外に留学して帰国後は、神奈川で介護士の仕事をしていたんですね。いっぽうで、いつか地方に暮らしたいという思いがあって。」

きっかけの一つは友だちが、就職を機に東京を離れたことだった。

きっかけの一つは友だちが、就職を機に東京を離れたことだった。「地域はバラバラですが、共通することがありました。自分のまちに何かしたい人が多いこと。そして、周りの人を大事にしていることでした。」

あるときTV番組で南砺市を知ったという。市のHPを開くと、地域おこし協力隊の募集を見つけた。

トントントン、と夫婦で南砺市へやってきたのが2013年の春。

「はじめは『なんもないなぁ』と思いましたが、すぐに慣れました。まぁ、人の付き合いも濃い。ぐいぐいって入ってくるんです。はじめは飲み会や祭りが続いて、自分の時間がとれなくて。休むときは休む。だんだんとバランスを取れるようになってきました。」

南砺市は、2004年に8つの町村が合併して誕生した。

内山さんが住むのは、旧平(たいら)村。

活動のテーマは「平村を元気にすること」と幅広いもの。活動内容も自由度が高かった。

学生の受入や空きや活用など、交流人口を増やすことに取り組んでいった。

1年半の活動を通して、自ら見つけ出したのが、「移住定住のコンシェルジュ」。

「南砺市は雑誌の住みたいまちランキングで、『古き良き日本の残る田舎』部門の一位になったんです。僕の住む五箇山(ごかやま)地域は、かつて陸の孤島とも呼ばれる不便なところでした。だからこそ、ものを大切にしてきたんです。」

世界遺産に登録されている地域に限らず、市内には築60年、70年の家はごくふつうにあるそうだ。

世界遺産に登録されている地域に限らず、市内には築60年、70年の家はごくふつうにあるそうだ。「僕の周りにも住んでみたい、商売をはじめてみたいという友人はいます。けれど、空き家のうち、空き家バンクに登録される物件は限られているのが現状です。」

ちなみに南砺市には、良くも悪くも、真面目で堅実な方が多いそうだ。加えて世帯所得は日本一の豊かな土地。自分から何かをはじめようという機運は薄いそうだ。

「宝ものに溢れているけれど、うまく活かせていません。両者をつなげていきたいんです。すぐに食べていくのは難しいかもしれません。協力隊と兼業して、フリーランスの移住仲介に取り組んでいきたいんです。」

現在は地域の方からガレージハウスを借りて、地域の方も、外から訪れた人も滞在できるコミュニティスペースの運営をはじめたところ。

現在は地域の方からガレージハウスを借りて、地域の方も、外から訪れた人も滞在できるコミュニティスペースの運営をはじめたところ。「外から親和性の高い人を募り、実績を重ねることで、地域の人とも一緒に活動していけたらと思っています。」

今回募集するのは、一人が空き家・移住・定住をテーマに働く方。

ときに内山さんと協力をしていくことも考えられます。

現在3名の協力隊が活動する南砺市。ここで、2014年度から協力隊を担当する市役所の石本さんにも話を聞いてみます。

「ショップ、ゲストハウス、パン屋、コワーキングスペース… 業種は問いません。自ら空き家を活用して、生計を立てるモデルとなってほしいんです。同時に生活を発信することで、移住・定住の流れを生み出していけたらと思います。」

移住前に知ってほしいことがあるという。

「協力隊の仕事は、3期目を迎えるいまも、日々試行錯誤の繰り返しなんです。自由度が高く、明確なプロジェクトを割り当てていない分、戸惑うことも多いと思います。いっぽうで宝物は一杯あります。おそれずチャレンジしてもらえたらと思います。」

自分で考えて行動していける方には、自分を活かせる環境かもしれません。

すでに移住・定住の動きは、はじまりつつあります。

続けて訪ねたのは、城端(じょうはな)地域で手づくりアクセサリーとセレクト雑貨を扱うショップ「CHINOCO(ちのこ)」。

空き店舗を活用して、京都出身の松田さんがおととしの4月に立ち上げました。

空き店舗を活用して、京都出身の松田さんがおととしの4月に立ち上げました。接客が一段落したところで、話をうかがいます。

「大学で富山へやってきたんです。自分でものづくりをしながら生活していきたい。けれど、地元の京都では家賃が高く難しい。そうしたときに、城端を訪ねます。」

越中(富山)の小京都とも呼ばれる城端。

観光で3、4度と訪れるうちに、ここではじめたいと思いやってきた。

はじめの数ヶ月は、アルバイトをしながら物件を探す日々。

「アルバイトをしながら家でものづくりができたら、と思っていたんです。けれど、その間に知り合いが増えて、オーダーもいただくようになって。あるときお客さんから『せっかくならお店開いたら?』と言われて、それも一つだな、と気づいたんです(笑)。」

現在はテナント料の半分の家賃助成もあり、ショップだけで生計を立てられるようになったという。

現在はテナント料の半分の家賃助成もあり、ショップだけで生計を立てられるようになったという。松田さんを見ていると、関わりから仕事が生まれるのだと思う。

たとえば「自分もつくりたい」と話すお母さんたちが現れたことで、教室をはじめることになったり。

「レジが混んでいると、お客さんが別のお客さんに商品をすすめてくれたり、野菜を持ってきてくれることもあります(笑)。ありがたいですね。」

小さな商いは、人の関わりから生まれ、また関わりを生んでいくのだと思う。

小さな商いは、人の関わりから生まれ、また関わりを生んでいくのだと思う。そうやって自ずと地域内で経済も回りはじめる。

「自分で商いをする人が、少しずつ増えていくといいなと思います。」

南砺でやっていきたい、という移住者は少しずつ現れている。

2013年の春には、世界遺産に登録されている相倉(あいのくら)集落で、空き家1軒の公募に対して、54件の希望があったという。

公募には漏れた東京と石垣島の2組の家族も、山間部へと移住してきました。

その一組が東京出身の浦田さん一家。

森林組合で働く浦田さん。

森林組合で働く浦田さん。お子さんたちが、伝統ある獅子舞やお祭りにも参加すると、地域の方からも喜ばれたという。

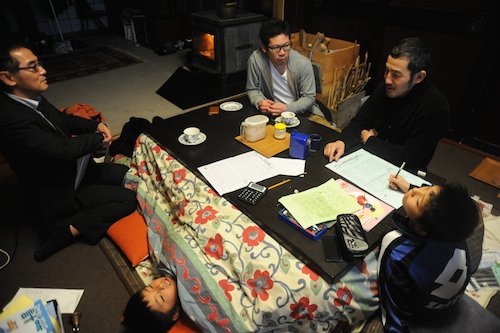

取材中には、浦田さんが移住希望者からの電話相談に乗る場面も見られました。

今回は、移住・定住以外にも「農林業の6次産業化」を担当する人を募集をします。

一般社団法人moribio森の暮らし研究所を営む江尻さんは、全身で生きているような、気力あふれる方。

出身は東京。林業をしたいという思いから、17年前にご家族で利賀(とが)村へとやってきました。

南砺市の中でも、市街地からもっとも離れた山間部の地域。この10年間で、人口は900人から600人へ減少。一方で、100人近くが移住する地域でもある。

南砺市の中でも、市街地からもっとも離れた山間部の地域。この10年間で、人口は900人から600人へ減少。一方で、100人近くが移住する地域でもある。村の面積の97%を占める森林。けれど林業は急傾斜により競争力が弱く、行政からの委託事業により間伐を行ってきた。

地域の人たちも誇りを失いつつあった。

もう一度山の価値が見直され地域が元気になるために、仕事をつくりたい。

そこで取り組んだのが「クロモジ」の商品開発だった。

「烏樟(うしょう)という漢方名を持つ日本にのみ自生する薬木(やくぼく)です。中でも香りの優れたオオバクロモジは、東北と北陸にしかないんです。」

第1弾として誕生したのがクロモジ茶。

お茶にしたのは、こんな理由がありました。

お茶にしたのは、こんな理由がありました。「元気だけれど足が不自由になり、山に入れないばあちゃんに集まってもらい、パチンパチンと切ってもらえたら。そう思い、この形にしたんです。」

原材料として出荷する場合に比べて、100倍の価値がつくのだという。

すでに3ヶ月で500パックが試験販売されています。

ここで、「来年は違う商品を販売しているかもしれません(笑)。」と江尻さん。

「クロモジは伐採後、7年ほどかけて元の大きさに再生します。自然の生育の早さに合わせた上で、持続可能なビジネスにしていきたい。より価値が高く、最適な商品は、他にも考えられるかもしれません。」

クロモジは枝をかぐだけでもよい香りが漂う。色々な問い合わせも増えているという。

寝具メーカーからは枕。繊維メーカーからは消臭抗菌効果を活かした草木染めのニット。あるいは、南砺市内の和紙工房と協力することで、和紙にすき込むことも考えられる。

もう一つ大切にしたいことがあります。

「わたしたちは林業家です。収益性だけを考えると、エッセンシャルオイルの精製はとても割がいいんです。けれど、木材の99.8%を産業廃棄物として処分しなければなりません。山は資源というベースを忘れたくないんです。」

ところで、江尻さんは移住して20年近くを経たのちに、商品化に取り組んでいる。

ところで、江尻さんは移住して20年近くを経たのちに、商品化に取り組んでいる。今回協力隊としてやってくる人にも、もっとはやく商品化はできないだろうか。

「できると思いますよ!最近学生の受入を行ったんです。するとお茶に使わない太い幹を活用して、扇子をつくり、外国人観光客にすすめてはどうか、という話をしてくれたんです。」

「見方を一つ変えると、南砺は宝の山だと思います。」

「見方を一つ変えると、南砺は宝の山だと思います。」南砺市は、古き良き日本の暮らしが営まれつつ、アクセスもほどよいのが魅力だと思う。

コンパクトシティとして世界的に注目されつつある富山市までは30㎞。

今年の3月に新幹線が開通すると、富山—東京間は約2時間で行き来ができるようになる。

それに移住した人たちは、みんな気持ちのよい顔をしていました。

ここではじめてみたいと思った方は、まずは応募してはどうでしょうか。選考の途中では、一泊二日で現地を訪れる機会もあります。自分の目で確かめてほしいです。

(2015/1/27 大越元)