※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

「あんまり馴染みがない製品かもしれないけれど、メイドインジャパンの製品をつくっているっていう、誇りとプライドが私たちにはあるんですよ。」医療の検査や薬品の研究に使われるという、特殊なランプ。つくっている会社は日本で2つしかないそうです。このランプを製造している工場が、茨城県水戸市にあります。

株式会社水戸理化ガラスでは、ランプを海外・国内へ営業していく人と、ランプや装置の開発を担当する人を、それぞれ募集しています。日本の技術やものづくりに関心がある人は、ぜひ見てみてください。

株式会社水戸理化ガラスでは、ランプを海外・国内へ営業していく人と、ランプや装置の開発を担当する人を、それぞれ募集しています。日本の技術やものづくりに関心がある人は、ぜひ見てみてください。水戸理化ガラスの工場があるのは、茨城県の水戸市。水戸駅から車で数分ほど走ると、民家の中に、ひときわあたらしい建物が見えてくる。

まずは、社長の平沼(ひらぬま)さんに、お話をうかがってみた。

まずは、社長の平沼(ひらぬま)さんに、お話をうかがってみた。「もともと僕がうまれる前は、分析や理化学に使うような精度の高いガラス製品・ランプ製品って、全部アメリカやドイツからの輸入だったんです。『自分の国でつくれるようにならないとダメだ』と、56年ほど前に、私の父を含む3人の人達によって設立されたのが、この会社です。」

聞くと、もともとはマスコミにいて、まったく違う業界への転職だったそう。

聞くと、もともとはマスコミにいて、まったく違う業界への転職だったそう。「父は、ここから少し離れたところにある理化学装置メーカーの創業者なんです。戦前からやっている会社で、今でも私の兄が経営しています。僕は三男なので、マスコミで記者としてはたらいていましたが、次のキャリアで悩んでいたときに先代の専務に呼ばれて。経営の経験なんてなかったので、半導体の会社などに修行しに行って、勉強をしました。」

社長になるなんてまったく想定していなかった、と話す平沼さん。

「反面教師かもしれないけど、最初は正直ものづくりに興味が持てなかった。水戸もあまり好きじゃなかったんです。こちらに戻ってきていきなり社長になったわけじゃなくて、最初は現場でガラスを火で炙ったり、研磨したりしたんですよ。なんで俺がこんなことやってんだろうとも思ったけど、実際にやってみないとわからないからね。それで、現場をやって、総務、経理、営業をやって、社長になったんです。そういう体験をすると今ではものづくりこそ最高だと思えますね。」

平沼さんだけでなく、社員の8割は転職してここの会社に来るそう。「自分自身もそうだったし、違う分野から飛び込んでくる人も大歓迎ですね」と、話してくれた。

「いっけん関係ないような業界にいても、センスややる気さえあればいいなと思うんですよ。うちでつくってるランプのことを、最初からわかる人なんていませんから。小さくても、メイドインジャパンの製品をつくって世界に売っていこうって、そういう気持ちがあったら仲間としてやれると思う。」

どういったランプをつくっているのか、営業マーケティング部の部長である伊藤(いとう)さんに、ランプの工程を見せてもらうことにした。

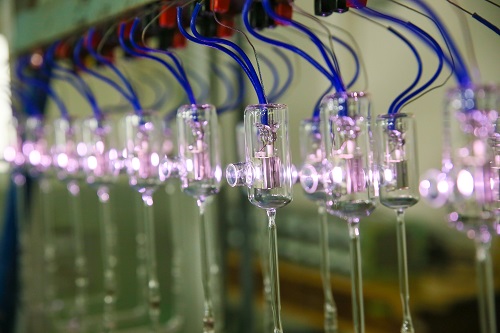

案内してもらっているのは、株式会社水戸理化ガラスの工場のうちのひとつである、百合ヶ丘工場。この工場では、ランプ製品をつくっている。

ランプと言っても、生活の中で見るような天井につりさげるものではなく、はじめて見る製品だ。

ランプと言っても、生活の中で見るような天井につりさげるものではなく、はじめて見る製品だ。「たとえば、糖尿病かどうかを調べるときには、採血後の血液を遠心分離機にかけたあとに、分析装置に組み込んで、光の波長を分析するんですよ。そのための特殊な光を出すランプを、ここでつくっています。」

ランプの製造には、ミクロン単位の調整が必要だそうだ。医療の検査だけでなく、生化学や薬品の研究、石油や食品の検査などの現場で使われ、見えないところでひとの生活をささえている。

今回募集しているポジションのひとつが、このランプを海外・国内へ営業していく営業担当だ。ガラス製品をつくっている、もうひとつの水戸工場とあわせて、現在は9名の営業スタッフがいる。

今回募集しているポジションのひとつが、このランプを海外・国内へ営業していく営業担当だ。ガラス製品をつくっている、もうひとつの水戸工場とあわせて、現在は9名の営業スタッフがいる。「今、ヨーロッパや北米、東南アジアの企業との取引があるんです。それから、中国に工場を持っていて、中国向けの製品はそこでつくっていますね。いま、海外営業を担当しているスタッフが2人しかいないので、もっと海外へ広げていくために、そこを強化していきたくて。展示会でわれわれの製品を紹介したり、海外のお客さまを訪問して話をまとめたりする仕事なので、英語は必須です。もちろん、営業センスも重要です。」

現在、ランプとガラスをあわせた主力商品は12種類ほど。お客さまの要望に応えてつくっている商品をあわせると、何百種類もの製品をつくっているそうだ。営業チームも、ただ売るだけではなくて、商品のアイデアを出すこともある。

現在、ランプとガラスをあわせた主力商品は12種類ほど。お客さまの要望に応えてつくっている商品をあわせると、何百種類もの製品をつくっているそうだ。営業チームも、ただ売るだけではなくて、商品のアイデアを出すこともある。「営業先で聞いてきたお客さまの意見をもとにしながら、『こういったものの需要がある』とアイデアを出したりします。もちろん、技術・製造の方から『これを製品化できるんじゃないか』とアイデアがあがってくることもある。お互いに半々くらいで企画を出しあっていますかね。」

「もちろん、新人にいきなりあれもこれもやれということはないですよ。まずは製品について知らなければいけないので社内で製品研修もしますし、最初は先輩たちと一緒にお客さまを訪問して、やりとりを聞きながらセールスポイントを覚えてもらいますね。1年くらいたてば、ひととおり身に付くかなと思います。」

最初は製品について知るだけでもなかなか大変そうだけれど、伊藤さんも転職して3年だという。

「営業チームは転職してきた人が多いし、近くの県から引っ越してくる人もいますよ。僕自身も、新潟生まれです。大学を卒業してから、海外との渉外を担当するような仕事をしてきて。電子部品やコンピューターの周辺機器などの輸出や、技術についての知財管理など、いろいろ経験してきました。」

「営業チームは転職してきた人が多いし、近くの県から引っ越してくる人もいますよ。僕自身も、新潟生まれです。大学を卒業してから、海外との渉外を担当するような仕事をしてきて。電子部品やコンピューターの周辺機器などの輸出や、技術についての知財管理など、いろいろ経験してきました。」極端な値下げをしたり、ぐいぐい押すのではなく、技術力の高さをちゃんと理解してもらうことを大事にするのが、水戸理化ガラスの営業スタイル。

「いままでまったく取引がなかった新しいお客様から、注文をいただくとうれしいですね。どんなに小さな金額でも、『どうしてもこの会社と仕事をしたい』と自分がアプローチしたものが実るのは、営業の1番の楽しみだと思います。」

営業をしていく上で、大事にしていることは何ですか?

「いかに自分のしごとを楽しくするかが1番大事だなって、個人的には考えてますね。社長とか上司とか、まわりの人が自分のしごとを楽しくしてくれるということはなくて、ぜんぶ自分にかかっている。そして、楽しくするためには、どんなことでもいいので一生懸命やることかな。この会社は、そうしたスタンスで非常に自由にやらせてくれます。」

もうひとつの募集ポジションである、開発の方にもお話をきいてみる。

こちらは、開発マーケティング部の部長の鈴木(すずき)さん。設計から生産まで全部やっているとのことで、机の上には大量の資料がつみあがっている。

大学で物理を専攻していた鈴木さんは、就活をするときに「開発をやりたい」と、ここの会社しか受けなかったそう。それ以来、ずっとこの会社ではたらき、現在はD2ランプをはじめ、主力製品のほとんどをみている。

大学で物理を専攻していた鈴木さんは、就活をするときに「開発をやりたい」と、ここの会社しか受けなかったそう。それ以来、ずっとこの会社ではたらき、現在はD2ランプをはじめ、主力製品のほとんどをみている。「大手企業の開発みたいに決められたものをつくるんじゃなくて、いろいろなことが経験できると思いますよ。人数が少ないこともあって、ひとつの商品の開発は、ひとりで一連を担当する感じなんです。」

「年度ごとに開発のテーマも決めていますけど、案件がその都度はいってきますので、臨機応変に対応していくことが必要ですね。『これだけしかやらない』じゃなくて、視野を広く持ちたいなと。今後、ランプやガラスなどこれまでつくってきた製品だけじゃなくて、分析装置などにも手を広げていきたいと思っています。」

「年度ごとに開発のテーマも決めていますけど、案件がその都度はいってきますので、臨機応変に対応していくことが必要ですね。『これだけしかやらない』じゃなくて、視野を広く持ちたいなと。今後、ランプやガラスなどこれまでつくってきた製品だけじゃなくて、分析装置などにも手を広げていきたいと思っています。」今回は、ランプの開発を担当する人と、分析装置などの機械の開発を担当する人、両方を募集している。前者は未経験でも大丈夫だけれど、後者は機械や電気についてなんらかの専門性があるとうれしいそうだ。

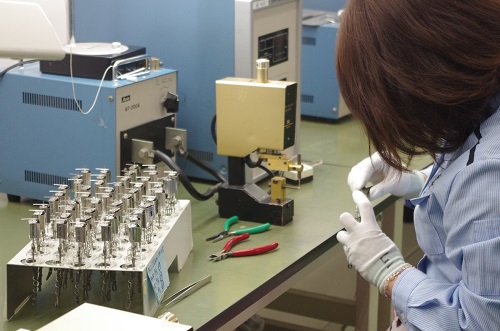

ものづくり系の工場というと男性ばかりのイメージが強いかもしれないけれど、女性スタッフももちろんはたらいている。営業も、約半数は女性スタッフだそう。この部屋では、ランプの組み立て作業をしていた。

「うちの工場はレーンで流れ作業をするような感じじゃないんで、じっくり製品を扱えると思いますよ。工場間での異動などもあまりないですし、専門職として技術を極めてもらったほうがいいと考えています。」

「うちの工場はレーンで流れ作業をするような感じじゃないんで、じっくり製品を扱えると思いますよ。工場間での異動などもあまりないですし、専門職として技術を極めてもらったほうがいいと考えています。」平均年齢は30代後半で、最近は20代から30代のスタッフが多く入ってきている。水戸市内に住んでいる人がほとんどだそうだ。

他の会社から転職してきたという、佐直(さなお)さんにも話を聞いてみた。

「前職はガラス製造メーカーにいて、転職してきたのが5年前です。今は、グループリーダーとしてキセノンフラッシュランプの開発から生産をまかされています。」

製品が独特なものなので、入社してすぐに開発にかかわるのは、難しそうですよね。

製品が独特なものなので、入社してすぐに開発にかかわるのは、難しそうですよね。「そうですね。最初の半年から1年は、製造をメインにひとつの製品をつくりながら、ひととおり流れを覚えるという形でした。その後はテーマを与えられて、先輩について勉強しながら、だんだん開発のほうにシフトしていきましたね。」

どうして、この会社へ転職してきたんですか?

「もともと、学生の時からガラスを研究していて、就職もガラス関係でいろいろ探したんです。研磨や加工の下請けの会社はいくつかあるけど、独自製品をいろいろつくっているような会社はあんまりないから、おもしろいなって。非日常的な製品かもしれないけれど、珍しい設備や製造装置がたくさんある中で、ものづくりができて楽しいですよ。」

社長の平沼さんは、最後にこんなことを言っていた。

社長の平沼さんは、最後にこんなことを言っていた。「ソニーや京セラだって、こうした小さい町工場からはじまった。うちだって可能性があるかもしれない。まずはうちの工場を見に来てもらえたら、1番いいですね。なにかやれることがあるかもなって、気負いすぎずさりげないくらいでね。」

ゆっくりじっくりと、ものづくりに向き合えそうな環境。まずは、足を運んでみませんか。

(2015/4/3 田村真菜)