※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

地域への移住がブームになって数年がたつ中で、東京へまた戻ってくる人もちらほらと出てきている昨今。「東京から地域へと、人やお金の流れをつくっていくのが大事だと思ったんだよね。その仕組みづくりがやりやすいのは、やっぱり東京かなって。」

彼らに話を聞いてみると、そんな答えが返ってきたりする。

今回紹介するのは、そんなふうに「東京から地域を元気にする仕事ができないかな」と考えている人には、ぴったりの会社かもしれません。

株式会社アール・ピー・アイは、日本全国の地域を元気にしていく会社。

株式会社アール・ピー・アイは、日本全国の地域を元気にしていく会社。地域の課題を解決し、元気な地域をつくるために、各種リサーチや地元との対話・ワークショップによる課題の特定、対応施策・事業計画の立案、事業のプロデュース、様々なイベントやセミナーの開催、事業化・商品開発支援など、地域づくりのための幅広い業務を行っています。

今回募集するのは、コンサルタントプランナーとコンサルタントマネージャーです。

中央線の水道橋駅からまっすぐ5分ほど歩いたビルの中に、オフィスがあります。

入口の扉を開けると、これまで関わった地域のパンフレットなどがずらりと並んでいます。

まずは、代表取締役社長の長澤(ながさわ)さんに、これまでのお話を聞いてみました。

まずは、代表取締役社長の長澤(ながさわ)さんに、これまでのお話を聞いてみました。「私は昭和55年に入社したのですが、、そのころは六畳一間の木造アパートがオフィスでした。会社を立ち上げたのが今の会長で、私はそこに入った1人目の社員だったんです。」

建築学科出身で、都市計画やまちづくりに関連するアルバイトをしていた長澤さん。

建築学科出身で、都市計画やまちづくりに関連するアルバイトをしていた長澤さん。大学卒業後は、地元である新潟へ帰ってゼネコンに就職するはずだったけれど、ひょんなことからこの会社に入ることになり、ずっと働き続けてきたそう。そのころは、「地域計画総合研究所」という社名だったといいます。

「このまちを5年後10年後にどうしていくかという、地域の総合計画をはじめとする様々な計画を作っています。会社ができて最初の10年は、行政の人たちと一緒にその計画を作成していくような仕事がほとんどでした。レポートをつくってばかりでしたね。」

仕事内容もだんだん変わってきたんですか。

「最近はレポートを書くだけではなく、実践をして成果を出すような仕事がとても多いです。地域の課題を探し出して、それを解決するための提案をして、実際に事業を動かしていく。地域の人たちと一緒に、自分ごととして考えながら、地域を元気にしていく。1年で終わりじゃなくて、長期間かかわっている地域も多いですよ。」

「そうそう。これね、自慢しようと思って持ってきたんです。」

そうして見せてくれたのが、伊勢神宮に岩牡蠣を奉納した時の写真。

「地方の生産者や事業者って商品力が足りなくて売上が伸びなかったり、若い後継者も少なかったりと、なかなか難しい状況があります。そんな中、商品開発と人材育成を一緒にやって、地域の産業を活性化していきたいというお話を、三重県からいただいたんです。」

「地方の生産者や事業者って商品力が足りなくて売上が伸びなかったり、若い後継者も少なかったりと、なかなか難しい状況があります。そんな中、商品開発と人材育成を一緒にやって、地域の産業を活性化していきたいというお話を、三重県からいただいたんです。」食品事業者さんや生産者さんたちを集めて、商品開発や商品をブラッシュアップするセミナー、講座を開きながら、東京でのテストマーケティングなどをサポートしてきたそう。

「去年ね、そこに参加していた漁師さんたちの『あだこの岩がき』という商品が、三重ブランドに認定されたんですよ。伊勢神宮に奉納するということで招待されたので、一緒に奉納してきて。写真に写ってるのは、当時参加していた漁師さんたちと私のような応援者。こういうのも、仕事の楽しみの1つですよね。」

漁業をはじめ1次産業のサポートには特に力を入れていて、漁師を目指す若手を募集するマッチングイベントなども、全国の大都市を中心に毎年開催しているそう。

イベントというと、一過性でその場限りのイメージもあるけれど、10年ほど運営を続けている中で、来場者や就業者が増えるなど、実績を出しているそうだ。漁業を体験するためのワーキングホリデーなども実施している。

イベントというと、一過性でその場限りのイメージもあるけれど、10年ほど運営を続けている中で、来場者や就業者が増えるなど、実績を出しているそうだ。漁業を体験するためのワーキングホリデーなども実施している。一緒に仕事をするクライアントは、行政が7割、民間が3割くらいだそう。国からの仕事もあれば、小さな村や離島もあったりと、日本全国、大小さまざまな地域にかかわっている。

地域とのさまざまな関わり方がある中でも、今回募集するのはリサーチを担当する、コンサルタントプランナーとコンサルタントマネージャー。

調査計画部のマネージャーである、渡部(わたなべ)さんにお話を聞いてみました。

「新卒で入って、もう17年になりますね。途中で子どもを2人産んでいて、産休や育休をとったのも私がはじめてです。まわりのスタッフに状況を共有しながら、融通をきかせてもらえて、母親になっても続けてこられました。」

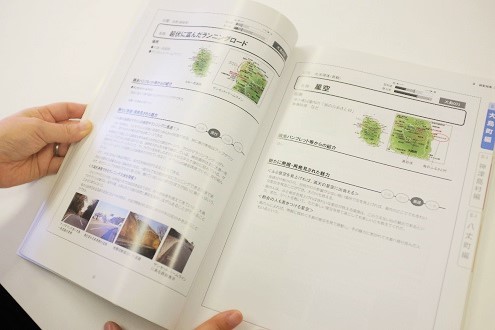

業務としては、クライアントと対話を重ねながら課題を特定できるような調査項目の設計、調査の実施、集まったデータの集計や分析、提案・提言も含めたレポート作成などを、チームで一気通貫しておこなっているそう。

業務としては、クライアントと対話を重ねながら課題を特定できるような調査項目の設計、調査の実施、集まったデータの集計や分析、提案・提言も含めたレポート作成などを、チームで一気通貫しておこなっているそう。「たとえば、一般消費者の旅行調査を、民間企業のクライアントさんと一緒に12年ほどやっていますね。どこに誰と行って、何泊して、いくら使ったか。そのデータが何年もストックされていくと、旅行市場が把握できるようになっていくし、調査結果のリリースにも迫力が出てきます。大事にされている調査のひとつですね。」

大事にされている。

「なんとなくわかったという段階で、1回やったきりで終わっちゃう調査もあるんですね。旅行調査は、クライアントさんが調査を大事に思ってくださっていて、来年はこうしましょうと毎年必ず言ってくださるんです。信頼関係をつくりながら、そうしてずっと関わっていける調査をしたいなと思いますね。」

渡部さんにオフィスを案内してもらうと、スペースが区切られた机がずらりと続く。細かい数字を扱うことも多いので、それぞれが集中できる環境になっているそうだ。写っていないけれど、スタッフの3分の1は女性だそう。

コンサルタントを担当しているチームは月の半分以上が出張の人もいるけれど、調査チームは、打ち合わせや現場調査でときどき出張に行くくらいで、現場に長期間出張に行くようなことはあまりない。

コンサルタントを担当しているチームは月の半分以上が出張の人もいるけれど、調査チームは、打ち合わせや現場調査でときどき出張に行くくらいで、現場に長期間出張に行くようなことはあまりない。会社全体で年間に50プロジェクト位を受注していて、何人かでチームを組んで仕事を進めていく。1人が担当するのは4~5プロジェクト。マネージャーである渡部さんは、7~8のプロジェクトを担当している。

ずっと地域にかかわっていて、移住したくなったりはしないですか?

ずっと地域にかかわっていて、移住したくなったりはしないですか?「地方に移住する人って、『ここが好き』って、特定の地域を応援したい人たちだと思うんです。私たちは、どこかだけが元気になるのを手伝うんじゃなくて、こっちの課題はあっちの課題でもあるし、いろいろな場所を元気にしたいんです。」

他の会社から転職してきたという、執行役員の高瀬(たかせ)さんにも、お話を聞いてみます。

「新卒で入ったのは広告代理店で、大企業にいました。その後は、小さい調査会社に移って、マーケティング調査をしていて。仕事先だったアール・ピー・アイから声がかかって、転職してきたのが14年前です。」

けっこう長く働かれているんですね。

けっこう長く働かれているんですね。「居心地がいい会社だなって、働いていて思いますね。数年に1人辞める人がいるかどうかくらい、スタッフの定着率も高い。外のお客さまも社内のスタッフも含めた1つのチームとして、課題を見つけて解決策を出していこうという「ワンチームソリューション」っていうのがアール・ピー・アイの基本理念ということもあるのかな。みんな仲がいいんですよね。」

もとから地域活性への思いがあったんですか?

もとから地域活性への思いがあったんですか?「それがね、あまりなかったんです。入ってからも、地域っていうものが最初はなかなかわからなくて。けど、だんだん面白くなってきちゃったんですよ。」

「現場の人と話して、ワークショップとかを繰り返して、彼らの意識が変わったり、一緒にとりくむ仲間が出来たり、行動に移す姿を見たり。そういうのを見るのももちろんうれしいですし、最終的に地域が元気になっていくのを見るのもうれしいですね。クライアントさんに喜んでもらえたり、自分たちのやった調査がニュースに大きく取り上げられることも、励みになります。」

この仕事はどういう人が楽しめますか?

この仕事はどういう人が楽しめますか?「いろいろなことに広く関心を持てる人、与えられたテーマの中で最適解を考えるのが好きな人かな。地域のやりたい方針の中で最適解を出していかざるを得ないので。そういうことが楽しいと思える人じゃないと続かないかもしれませんね。」

たとえば、仕事は行政からの発注になるので、自分たちのやりたいことを押し通すのではなく、行政のやりたいことも加味して、テーマをつくっていく必要があるそう。自由度が高い仕事だけれど、ゼロから好きなようにやるのではなく、相手の話を聞くことが大事だという。

たとえば、仕事は行政からの発注になるので、自分たちのやりたいことを押し通すのではなく、行政のやりたいことも加味して、テーマをつくっていく必要があるそう。自由度が高い仕事だけれど、ゼロから好きなようにやるのではなく、相手の話を聞くことが大事だという。最後にあらためて社長の長澤さんにも、どんな人と働きたいかを聞いてみました。

「それまで関わりがなかった地域であっても、その地域に入って仕事をしていくと、だんだん好きになってくるんですよ。僕も300位のプロジェクトに今まで関わりましたけど、すべての地域をなんらかの形で好きになってますね。そういう意味で、最初から地域が好きじゃなくっていいんです。仕事でかかわるうちに、地域を好きになっていく。」

「ものづくりとは違うけど、我々はある種の職人に近いのかもしれない。地域づくりというか、地域の物語をつくっているというかね。答えはひとつじゃないし、すぐに成果が出るわけじゃないから、ロングスパンの仕事でもあります。それでも諦めない人、地域についてじっくり考え続けられる人に来てほしいです。」

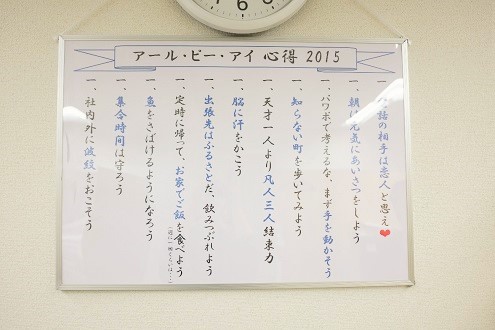

最後に、オフィスの中心に掲げられている心得を紹介します。

「知らない町を歩いてみよう」「出張先はふるさとだ」「魚をさばけるようになろう」など、地域の仕事ならではのユニークなものも。

「知らない町を歩いてみよう」「出張先はふるさとだ」「魚をさばけるようになろう」など、地域の仕事ならではのユニークなものも。そうやって過ごしているうちに、最初から地域にアツい想いがなかったとしても、いつのまにか「好き」って育つのかもしれない。

「どうしても、この地域でこれがやりたい」というように、ひとつに絞れなくても、地域にかかわる方法はあります。興味を持った方は、ぜひ問い合わせてみてください。

(2015/4/30 田村真菜)