※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

はじめて手にしたときのしっくりくる感触。日常で使い古したときの美しい姿。これは誰がどんなふうにつくったのだろう。そう思いを馳せるような“いいもの”が、日本にはたくさんあると思う。

いまでは海を渡り、さまざまな国で評価されています。

世界に誇れるものづくりを自分の仕事に。そして、失われゆくものを受け継いでいく人たちの姿がありました。

東京・小金井に、日本伝統の仕事着「前掛け」を専門に販売している、エニシングという会社があります。

東京・小金井に、日本伝統の仕事着「前掛け」を専門に販売している、エニシングという会社があります。エニシングは2年前から、愛知・豊橋にある取引先の機織り工場を引き継ぐことを決め、そこで働く機織り職人を募集しています。

日々の仕事は、前掛けの素材となる帆布を織ること。この工場でしかつくれないという帆布のつくり方を教わり、技術を継承していきます。

年齢や経験、手先の器用さは問いません。いま修行中の職人さんは、未経験で36歳からはじめられました。

どんな人たちがこの仕事をしているのか、話をうかがいに行ってきました。

東京から新幹線で一本の愛知・豊橋駅。西口を出て10分ほど歩き、芳賀織布工場に到着する。

迎えてくれたのは、オーナーの芳賀正人さん。長年ここで機を織り続けてきた職人さんでもあります。

もともとは戦後直後の着るものがない時代に衣料をつくろうと、芳賀さんのお父さまが機屋を創業したのがはじまりだったそう。

もともとは戦後直後の着るものがない時代に衣料をつくろうと、芳賀さんのお父さまが機屋を創業したのがはじまりだったそう。だんだんと復興が進むなか、豊橋や岡崎で紡績業が発達。とくに前掛けの産地として栄えたという。

「地元で染めていたものだけでも1日1万枚以上。大阪や福岡、仙台にも送って染めていたから、その何倍以上もの生地を生産していた。競争力があって、産地が構成できたわけですよ」

いまでは前掛けをしている人をあまり見かけないけれど、昔は体を動かして働く人の一般的な仕事着として、広く使われていた。

また、屋号を染めた前掛けを小売店などに配ることで、企業や商品の宣伝の役割を果たしていたという。

「だけど、時代が変わるとともに、その2つの大きな需要がいっぺんになくなってきちゃった。前掛けをして仕事をする部分がロボット化されてくるし、テレビのコマーシャルちゅうものもできて」

「まあ、仕事ってゼロにはならない。でも昔に比べたら、そりゃもう。このあたりで、うちのほかにやっているのは2軒。みんな父ちゃん母ちゃんがやってて、後継ぎってなるとどこもおらん。うちも、まあ無理だよねって」

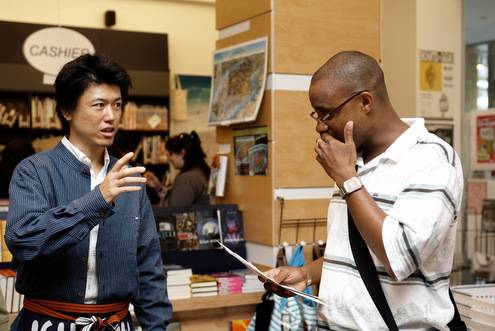

そんなときに出会ったのが、エニシングの西村さん。まっすぐな瞳が印象的な方です。

もともとは東京の原宿などで漢字Tシャツを路上販売したのが、エニシングのはじまりだったという。

もともとは東京の原宿などで漢字Tシャツを路上販売したのが、エニシングのはじまりだったという。「僕は広島出身なんです。子どものころからアメリカとかを考える機会があって。それで大学のときに留学して。そこで思ったのが、日本の衣食住のいい部分をちゃんと知って、仕事にして広げていきたい、ということなんですね」

まずは食とビジネスについて学ぶため、大手製菓会社に就職。5年勤めた後、日本のよさを表現して海外に伝えるため、会社を立ち上げ、漢字をプリントしたTシャツの販売をはじめた。

「日韓ワールドカップもあって、少しずつ売れるようになって。その品揃えのひとつとして、無地の前掛けにプリントしたものがありました。こういう日本の伝統的な前掛けっていうのは面白いなと思っていたんですよ。それは浅草橋で買ったものだけど、芳賀さんの前掛けだったんです」

直接取引をしようと、芳賀さんのもとを訪ねた西村さん。そこではじめて業界の現状を知ることになった。

「前掛けだけじゃないんです。日本の衣食住、全部が同じような状況。こういうものがなくなる世の中にしちゃいけない、という気持ちがあるんです。でも、何もしないと確実になくなるじゃないですか」

「だけどそこで、こういう歴史があるとか、ここまでこだわってつくっているとか。しっかり説明していけば、『いいね、使ってみよう!』ってなると思う。そういうことをしていきたいなって」

西村さんが見せてくれたのは、芳賀さんの工場で織られている「1号」と呼ばれる厚手の帆布。

西村さんが見せてくれたのは、芳賀さんの工場で織られている「1号」と呼ばれる厚手の帆布。いまは薄手が主流のなかで、西村さんはより高品質のものを打ち出そうと、もともと芳賀さんがつくっていた1号を再生産することにした。

「よかったら、触ってみてください」と西村さん。

手にとってみると、丈夫な見た目に反して、すごく柔らかい。帆布と聞くと、ゴアゴアしたイメージがあったけれど、まったく別のものだった。

「芳賀さんはその日の湿度温度で、糸の仕掛け方や織り機の調整を変えていらっしゃるんです。この柔らかさは、ほかでは絶対に出ないです」

“本物”の前掛けを、こだわりのある個人や百貨店向けに販売。プロ野球やJリーグのグッズになることもあった。

また、前掛けは以前から外国人観光客向けのお土産として人気があり、西村さんは海外にも販路を広げた。

「私が気づかなかったところの需要を、西村くんは掘り起こしたというか。この10年間、お互いに話しながらやってきたけど、若い人になら残してやれるのかなあと。私たちがやってきたことをやっていってくれれば、そりゃあうれしいっていう気持ちでおるんですね」

「私が気づかなかったところの需要を、西村くんは掘り起こしたというか。この10年間、お互いに話しながらやってきたけど、若い人になら残してやれるのかなあと。私たちがやってきたことをやっていってくれれば、そりゃあうれしいっていう気持ちでおるんですね」その気持ちは取材中の芳賀さんの様子から、何度も伝わってくる。本当にうれしいのだろうし、エニシングや西村さんをとても信頼して、期待しているのだと思う。

続けて、今度は作業中の工場内を案内してもらった。

「カタン、カタン!」と織り機がとても大きな音を立てながら、川のように白い縦糸が流れ、そこに横糸が通り、帆布が織られていく。

「カタン、カタン!」と織り機がとても大きな音を立てながら、川のように白い縦糸が流れ、そこに横糸が通り、帆布が織られていく。木が叩き合うような音や、車輪が回転している音。いろんな音が重なって聞こえてきて面白い。

機械は50年以上も前から使っているものも、まだまだ現役。

機械は50年以上も前から使っているものも、まだまだ現役。芳賀さんたちは品質にこだわって、微調整が可能な古い機械を使っている。旧式のため、ボタンひとつで布ができあがるわけではないという。

「これは機械に見えるかも分からないけど、道具なの。道具っちゅうのは、自分で使っていかなきゃならん。布を織るにはもちろん熟練度が必要だけど、おばちゃんでもできるし、誰でもできる。だから、道具が壊れても自分で直して使いこなせるように、いま修業しとるっちゅうことですね」

この日はどうやら機械の調子が悪いそう。時折、芳賀さんの指示を受けながら、1年前から職人として働いている福田さんが作業をしていた。

一息ついたところで、福田さんにも一緒に話をうかがいます。

福田さんは2年前、36歳のときにエニシングに入社。営業や出展企画などを経て、昨年よりここで機織り職人として働いている。

福田さんは2年前、36歳のときにエニシングに入社。営業や出展企画などを経て、昨年よりここで機織り職人として働いている。以前は和菓子メーカーに勤めたり、放送作家の勉強をしたり。手先を使うような仕事は全くしたことがなかったという。

「前職を退職して、仕事をしていなかった時期に、自分の興味あることを勉強してみようと思って。家紋とか屋号が面白いなと思って調べていくうちに、前掛けに行き着いて。その前掛けをネットで調べると、どうしてもエニシングが出てくるんです。ここに前掛けのことを聞くにも、アクが強いから連絡したくないなと思って。別のところに連絡したら、結局ここにたどり着いたんです(笑)」

「連絡とったら、もう見においでよって。そのときは京都に住んでいたんですけど。会ったときに、西村さんが機織りの職人の仕事があると話してくれて」

仕事をはじめてみて、どうでしたか?

「最初の1ヶ月は糸の扱いがうまくいかなくて。緩んでいると扱いにくいし、ピンと張っているのは力を入れ過ぎると切れちゃう。あとになって、糸の使い方に慣れたんだなって気がつくんです」

すると、隣で話を聞いていた芳賀さんが糸結びを見せてくれた。ささっと、ものの数秒で結ってしまう。織る最中に糸が切れ、直すことはよくあるという。

「ほかにも、たとえば、織りはじめと終わりでは張りが変わるんです。トイレットペーパーみたいに、減って芯に近づくにつれて変化する。同じ仕上げにするには、織り機の重りの調整が常に必要です」

一見、簡単な単純作業に見えることでも、慣れるまでコツコツ時間をかけていく必要があるという。

「1年経ちましたけど、まだわからないことは多いですね。いまをわかっても、この季節のことがわかっているだけで、秋や冬になればそれが通用するかわからないです。最初は『ほら、昨日と比べて柔らかいやろ』とか言われたけど、昨日のあれもよくわかっていなかったし(笑)」

「1年経ちましたけど、まだわからないことは多いですね。いまをわかっても、この季節のことがわかっているだけで、秋や冬になればそれが通用するかわからないです。最初は『ほら、昨日と比べて柔らかいやろ』とか言われたけど、昨日のあれもよくわかっていなかったし(笑)」芳賀さんの教えはどうですか?

「できなくても、何かものが飛んできたりするわけでもないです。何回聞いても、また一から教えてくれるくらい。どうしようもない厳しさはなくて、すごくゆっくり見てもらえている」

「だから不器用でもいいというか。要領かまして横着している人って、見ていて不安になるので。要領いいより、不器用でも真面目な方だといいですね」

西村さんも、真面目な人がいいと話していた。ものづくりや機械いじりが好きな人も向いているという。

「何もしなければなくなってしまうものって、そりゃなくなったらもったいないよねってみんな言うんですけど。買う以外のことで、何か関われることってなかなかないと思うんです。自分が実際になくなるかもしれないものを製造して、守っていけるっていうのは、この仕事のいいところかなと思います」

ゆくゆくは、福田さんは工場長となって全体管理を行ない、今回募集する人は製造部門のリーダーとなるような予定だという。

ゆくゆくは、福田さんは工場長となって全体管理を行ない、今回募集する人は製造部門のリーダーとなるような予定だという。福田さんは、どんな人と一緒に働きたいですか?

「エニシングの社風から考えると、何か欠陥を持ってるくらいの人のほうが相性いい気がします」

それを聞いて「そうそう、うちはみんな不器用な人間だらけ。あははは(笑)」と西村さん。

もちろん、エニシングのふたりには、伝統的な前掛けを継承するという強い芯を感じる。でも肩肘を張っていない、無理のない感じが、一緒に働いても安心できることだと思う。

そして暮らしについて。気候は穏やかで渥美湾が近く、温暖な暮らしやすい地域です。移住が前提になる人は、工場見学を兼ねて豊橋を散策するのもいいかと思います。

あと2年ほどで、芳賀さんからエニシングへの移行完了を目指しているといいます。

あと2年ほどで、芳賀さんからエニシングへの移行完了を目指しているといいます。残りの時間も限られたなか、でもあせらずに、毎日の経験をしっかり積み上げていく意識が大切なのだと思います。

最後に、西村さんから一言。

最後に、西村さんから一言。「僕らがやっていることは、何十年計画の仕事です。日々の作業に派手さはなくても、共感してくれて、長く一緒にやってくれるような人に来てほしいと思っています」

(2015/7/18 森田曜光)