※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

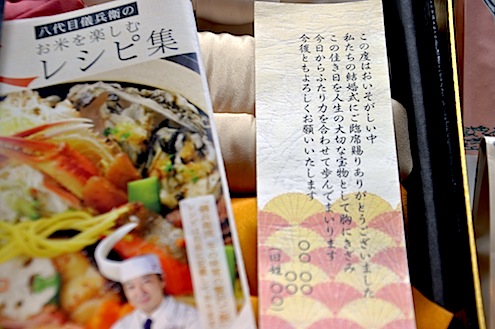

代々、京都で続くお米屋さんから誕生したベンチャー企業が「八代目儀兵衛(はちだいめぎへえ)」です。選び抜いたお米を独自にブレンドした「お米ギフト」の通信販売。京都・祇園と東京・銀座で、“究極の銀シャリ体験” が味わえる「米料亭」の展開。この2つをメインの事業にしています。

それらを支えるクリエイティブのスタッフ(お米の価値観を変える!)と、米料亭の女将(続・お米の価値観を変える!)に続く3度目の募集は、会社の基幹を支える仕事です。

「ECの部門でも飲食の部門でも、いちばん大事にしているのが『おもてなし』なんです」

社長の橋本隆志さんは、難しい単語やカタカナ語をあまり使わず、わかりやすい言葉で話す。

だから、今回募集するカスタマーサービスの職種も「おもてなしスタッフ」と名づけている。おもてなしスタッフは、いま6名。パートを加えると13〜14人ほどになる。

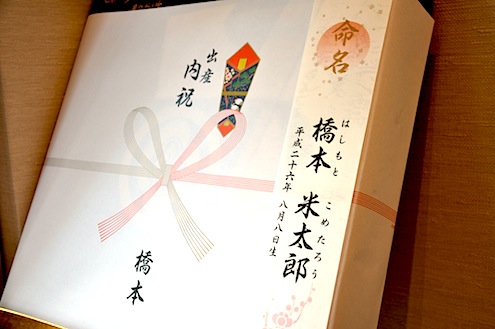

だから、今回募集するカスタマーサービスの職種も「おもてなしスタッフ」と名づけている。おもてなしスタッフは、いま6名。パートを加えると13〜14人ほどになる。お米ギフトの利用シーンは、結婚式の引き出物、ご出産のお祝い返しなどが多い。

「非常にフォーマルなギフトですから、利用されるお客様も慎重です。『相手先に失礼のない贈りもの』という認識があるだけに、私たちもそれに応えないとなりません」

「それに加えて、お客様の気持ちを汲みとる。おもてなしスタッフは期待を超えた満足感を提供する『非対面の接客業』だと思っています」

「それに加えて、お客様の気持ちを汲みとる。おもてなしスタッフは期待を超えた満足感を提供する『非対面の接客業』だと思っています」非対面の接客業。はじめて聞く言葉なのにスッと腑に落ちる。

「言葉づかいにしてもそうです。日本文化を代表する京都の会社だという信頼感をもたれて、利用されるお客様も多いですから」

とはいえ、京都弁が使えないとスタッフに採用されないわけではない。40名ほどの社員のうち、京都の出身者は1割ほどだ。

とはいえ、京都弁が使えないとスタッフに採用されないわけではない。40名ほどの社員のうち、京都の出身者は1割ほどだ。もう1つの募集職種は、プロジェクトリーダー。

「社内にそうした正式な肩書きはないのですが、商品開発やサービス立ち上げを推進するリーダーです」

ただし、最初の1年ほどはカスタマーサービスの仕事をやってもらうことになる。

「業務が多岐にわたるので、何が良くて、何が違うのかということをリーダーが判断基準として持っていないといけません。私たちが何を考えて仕事しているか、それを理解するのに1年はかかると思うんです」

ここからは、実際に仕事をしている人たちに聞く。

1人目は、昨年12月に入社したおもてなしスタッフの堤 菜見子さん。

前職は百貨店の食品売場での販売スタッフ。結婚を決めたのを機に、名古屋から実家がある京都へ戻るために転職した。

「私は食べることがすごく好きなんです。管理栄養士の資格も持っているので、食をキーワードに仕事を探していました。ただ、販売の経験を生かして、食にまつわる別の仕事がしたかったんです」

「私は食べることがすごく好きなんです。管理栄養士の資格も持っているので、食をキーワードに仕事を探していました。ただ、販売の経験を生かして、食にまつわる別の仕事がしたかったんです」お客様からの注文は、電話、メール、FAX、Webサイト、サロン(ショールーム)への来店というルートから。それらを受注システムに入力して起票する。そこでは、内容に不備がないか、何重もの細かいチェックを行っているそうだ。

「受注業務だけが仕事ではないと思ってます。むしろ、それはあくまで一部。まずは、お客様の声にしっかり耳を傾けること。そのうえで、作業するだけではなく、自分で考えたことを形にするチャンスがあるのが、大変ですけど面白いですね」

おもてなしスタッフとして、どんな仕事に携わっているのでしょうか?

おもてなしスタッフとして、どんな仕事に携わっているのでしょうか?「私は『新米主婦なみこ』として八代目儀兵衛のブログとメルマガを担当しています。実際にやってみて、メルマガって奥が深いなって感じます」

「単に商品の紹介だけでは全然ダメ。例えば、季節感のあるレシピやお米のお役立ち情報などを盛りこんで、お客様の目を引くようなストーリー性のある構成を心がけています。時間をやりくりしながら、脳みそを必死に絞ってます!」

もう1人のおもてなしスタッフは、白川宙祈(ひろき)さん。昨年6月に入社した。徳島の出身で、大学から京都へ。京都にある教育関連の公益財団法人に新卒で入って7年ほど働いた。

実は、4年前に結婚したとき、お米ギフトを引き出物として使った縁があった。

「そのとき、この『錦』を50個ぐらい注文しました。殿米と姫米という違うお米をブレンドして『幸せの掛けあわせ』をつくれるなんて、なんて秀逸なコンセプトだろうと思いましたね。招待客のご自宅へ後日届けられるサービスも良かったです」

「そのとき、この『錦』を50個ぐらい注文しました。殿米と姫米という違うお米をブレンドして『幸せの掛けあわせ』をつくれるなんて、なんて秀逸なコンセプトだろうと思いましたね。招待客のご自宅へ後日届けられるサービスも良かったです」反響はどうでした?

「予想以上に喜ばれました。そんな経緯もあって、こちらに転職するきっかけにもなったんです」

採用面接では「うちはベンチャーだから大変やけど、全力でぶつかってこい!」と橋本社長から言われたという。実際、入ってみてどうだったろう。

「いやぁ、最初はしんどかったですね。それは、仕事の質とスピード感が違ったから。前職はどちらかというとじっくり取り組む B to Bでしたが、おもてなしスタッフはお客様と直接やりとりする B to C。しかも、結婚や出産という人生の大事な節目に使ってくださるからこそ、こちらの責任感も重い仕事。なじむまでが大変でした」

ほかに苦労したことは?

「思い切って全く畑違いの仕事に飛び込んだものの、八代目儀兵衛で自分は何ができるのか、それを見出すまで正直迷った時期もありましたね」

「お客様からのレビューが月1,500件寄せられます。そのほとんどが喜びの声。お電話や直筆のお手紙をいただくこともあります。自分自身も利用した経験があるだけに、それらのメッセージひとつひとつに共感を覚えますし、とても励まされます」

白川さん自身、プロジェクトリーダーの候補として育てられている自負がある。

白川さん自身、プロジェクトリーダーの候補として育てられている自負がある。「ときには手厳しいクレームを頂戴することもあります。全体の2~3%に満たないマイナスのご意見、そこにはヒントがいっぱいあって、それらをうまく汲めたときに次のプロジェクトができるのかなと思っているんです」

「具体的には毎週定例でミーティングを開催し、お客様の声を読み合わせる場を設けています。そこで議論されたアイデアをいかに迅速に実行するかが肝心。お客様に対するおもてなしの向上に限界はありませんから」

前回記事でも登場した濱口敬子さんは、八代目儀兵衛を支える大きな戦力だ。東京と京都を往復しながら、プロジェクトリーダーとして数多くの業務で活躍している。

「おもてなしスタッフは、私も過去に経験しました。お客様からどういったご要望があって、潜在的なニーズがあるのかなど、ダイレクトに伝わってきます。だから、この商品だったら喜んでいただけるという提案ができるんです」

「おもてなしスタッフは、私も過去に経験しました。お客様からどういったご要望があって、潜在的なニーズがあるのかなど、ダイレクトに伝わってきます。だから、この商品だったら喜んでいただけるという提案ができるんです」未経験でも大丈夫だが、勉強して知識をたくわえる必要がある。

「お熨斗(のし)の書き方などの基本的な贈答マナーは確実に解説できる必要があります。若いお客様だと初めて知ることも多いですし、こちらが知らないと不安が倍増しますから」

利用者の姿とともに、自社商品にも詳しくなっていく。その過程で新しいプロジェクトに生かせるヒントを手にすることになる。

利用者の姿とともに、自社商品にも詳しくなっていく。その過程で新しいプロジェクトに生かせるヒントを手にすることになる。「法事用の商品は、お客様の声から生まれました。でも、まだまだ改善の余地があると思ってます。実際におもてなしスタッフのメンバーと打ち合わせを重ねながら、試行錯誤しているところです」

「例えば、『お米だけの商品はないの?』との声でつくらせていただいたのが、この『翁霞』。お客様に『桐箱入りにできませんか?』とリクエストされて対応しました」

「新商品ができたあとも、次の段階があります。クリエイティブチームと連携して販売用のホームページもつくりますし、セールスのコピーも考えます」

「新商品ができたあとも、次の段階があります。クリエイティブチームと連携して販売用のホームページもつくりますし、セールスのコピーも考えます」どのようにプロジェクトがはじまるのだろう。

「これやりたい!と手をあげれば、そのチームに入って会議に参加します。プロジェクトリーダーなら発案して、つくって、売ることまで考えます。大きい会社ならば商品開発、マーケティング、セールスという部署にわかれると思いますが、そういう一連の流れを面白がってやれる人がいいと思います」

プロジェクトが失敗した場合、ペナルティはあるのだろうか。

「ないですよ。『これ、売れへんな。やめよか?』と決まるだけで。もちろん、最初に採算がとれるかを計算しますし、何でダメだったのか分析しますけどね。失敗はどこかでお客様とズレがあったという結果ですから」

「失敗が怖いから、やらないほうがトク」といった後ろ向きな風土はまるでない。

「新規開発というと、どうしても新しいもの、華やかなものへ脱線しがちですが、基本はお米。いかに形を変えたり、表現を変えて、新しい価値観をお米にもたらせられるか、常に考えます」

従来の風呂敷ではなく、ガーゼの風呂敷を使った商品は、出産祝いのお返しでやり取りしたお客様の声から生まれた。

会社にはどんな人が向いていますか。

会社にはどんな人が向いていますか。「新しいことに、おっくうがらずチャレンジできる方。私は新しくできたオープンしたお店に行くのが好きですが、『これをうちで置きかえたらどうなるだろう』とよく考えます。そんな積み重ねが苦にならないような、フットワークがよくてガッツのある人がいいと思います」

橋本社長は、人材の育成だけでなく、商品開発に関してもじっくり1年、2年をかけて取り組むと言う。

「決して、ニーズがあればなんでもしようという会社ではないんですよね。お米の価値観を変えるというテーマから絶対にぶれず、できあがったものに関しては『さすが!』と言われたい。それが京都人のものづくり文化だと信じています」

今年の8月8日に創業10期目を迎えた八代目儀兵衛。今後、海外でも通用する新商品のプロジェクトも控える。

今年の8月8日に創業10期目を迎えた八代目儀兵衛。今後、海外でも通用する新商品のプロジェクトも控える。「海外ではグルテンフリー、脱小麦の流れが大きくなっています。そこに入っていけるのが、お米なんですね」

10月には台湾のフェアに出展が決まったところだ。シンガポールと香港への出展も検討中で、本格的な海外進出も探っている。

応募は2つの職種から。おもてなしスタッフが京都本社の地域専門職とするならば、プロジェクトリーダーの候補は国内外への出張なども多い総合職です。

お昼ごはんは、お米の「食味(しょくみ)」をするため全員で一緒に炊きたてご飯を食べるような、まだまだベンチャー気質にあふれた会社。

ここで新機軸の商品開発をして海外にも打って出たい、そんな気概の同志を募集します。

(2015/9/7 神吉弘邦)