※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

たとえば、都内から少し離れたところで、週末には庭の畑の手入れをして。屋内に車を置いておける場所をつくって、好きなときにドライブに出かけて。自分らしい暮らしがしたいと思ったときに、それを叶えるのは新築の家やデザイナーズマンションだけではない。

もっと工夫をすることで、選択肢を増やすことができます。たとえば、古い建物をリノベーションしたり、コミュニティも含めた設計だったり。

ブルースタジオは、「暮らし」の土台になる「住むところ」をデザインする会社です。その仕事は建築設計、不動産の売買や賃貸仲介、リノベーションなど境界なく「暮らし」を提案するものでした。

ブルースタジオは、「暮らし」の土台になる「住むところ」をデザインする会社です。その仕事は建築設計、不動産の売買や賃貸仲介、リノベーションなど境界なく「暮らし」を提案するものでした。今回はブルースタジオで、さまざまな職種を募集します。

ブルースタジオを知る。そして共感できたら、じぶんにできるかたちで「暮らし」をつくる仕事ができるように思います。

ブルースタジオのオフィスは、JR東中野駅から歩いてすぐのところにありました。

1階は打ち合わせスペース、2階から5階はそれぞれ不動産や設計、広報などの部署が入っている。

建築設計事務所だけれど、その仕事は設計だけにとどまらない。不動産を買うこと、賃貸、客付け、売買、広報、企画など、トータルに担っています。住環境の一箇所だけを切り取るより、コミュニティも含めて環境をつくっていくイメージ。

建築設計事務所だけれど、その仕事は設計だけにとどまらない。不動産を買うこと、賃貸、客付け、売買、広報、企画など、トータルに担っています。住環境の一箇所だけを切り取るより、コミュニティも含めて環境をつくっていくイメージ。そんなブルースタジオはどんなふうにできたのだろう。

専務取締役の大島さんにお話を聞きました。

「2000年ですよ」

「2000年ですよ」2000年?

「そもそも代表の大地山が1998年におこした会社で、僕が合流したのは2000年なんです」

大地山さんと大島さんは、大学時代に建築を学んだ同期生。大地山さんはその後広告のデザインを、大島さんは建築設計をやってきた。

以前からおふたりは、住むところを『モノとしての建築』だけではなく、その背景にある街や人、さまざまな部分を含めて『暮らし』として総合的に捉える、そんな話をしていたそうだ。

「ちょうど2000年というタイミングでいろんなことが起きたんです」

それは、実家で営んでいた貸しビル業の抱える問題でした。

1960年代後半から東中野で経営していた貸しビルは、築40年が経っていた。バブル期まで好調だった貸しビル業も、景気の減退と建物の劣化でさまざまな問題がではじめます。

空室、賃料の低下。さらに入居者の方も、逮捕されるような方が出始めてしまったそう。

大島さんは高齢になったお父さんに代わり、これらの問題を引き継がなければならなかった。考えていくうちに、これは家業としてのパーソナルな問題ではなく、社会問題だと気づいたと言います。

「親父が貸家業をはじめたのはちょうど高度経済成長のころなんです。その時代に比べて、景気も人口の増え方も変わっている。そうであれば空き室問題の解決策を考える仕事は、必要とされる自信がありました」

そこでアイディアが浮かんだ。

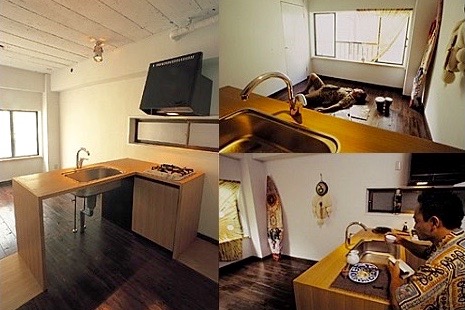

「古いものをきれいにした空間よりも、現状の良さも活かした上で『使い方』をデザインする。リフォームではなく、『リノベーション(Re*innovation)』として仕事を始めることを思いついたんです」

建築そのものよりも「使い方」の魅力を伝えること。それは、広告業界でデザインの技術を培ってきた大地山さんと一緒にはじめたからこそリアリティーがあったと言います。

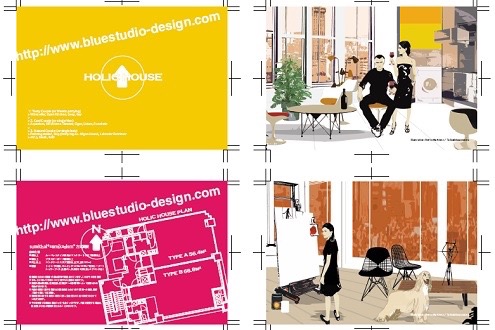

建築そのものよりも「使い方」の魅力を伝えること。それは、広告業界でデザインの技術を培ってきた大地山さんと一緒にはじめたからこそリアリティーがあったと言います。大島さんが受け継いだ物件を自分たちの手でリノベーションし、大地山さんがパンフレットをつくり込んだ。

「それをもって、近所のデザイナーズマンションを得意とする不動産会社に売り込みに行きました。そうしたら、8万円台まで下がってた家賃が最盛期のころと同じくらいの11万円ですぐに決まって。そのとき『これがリノベーションだ』と思ったんです」

大島さんたちはこの実例をパンフレットにし、「これからの賃貸はリノベーションを」と管理会社に営業に行った。

けれど、まったくうまくいかなかったと言います。

けれど、まったくうまくいかなかったと言います。「当時、賃貸住宅の価値は『原状回復」で維持することが当たり前でした。原状回復よりもお金のかかる『リノベーション」に先行投資することは、イメージしてもらえなかったんです』

そんな状況が1年以上も続いたそう。なにか変わるきっかけがあったんですか?

「きっかけは、不動産の証券化でした。不動産業界ではなく金融業界の人たちが、空きのあるマンションをどうにかしようと動き始めたんです」

ひょんなことから、ブルースタジオの恩人となるアセットマネジャーのマックス高橋さんと出会った。

「はじめは香港のアヤシイ投資家から電話がきたと思ってちょっと怖かった(笑)けど、彼がリノベーションの考え方で不動産ファンド事業が成り立つかどうか、身銭を切って一緒にためしてみようって言ってくれたんです」

中古マンションを仕入れ、リノベーションしてネットオークションで売る。買い手がつき、運営業績(トラックレコード)となる。この実績を元にファンドが組成できることになります。

「そのころ意識していたのは、どうやったら30代の人たちが求めている暮らしの選択肢としてリノベーションが共感されるかということでした」

「ファッション誌で建築家が手がける住宅などが頻繁に紹介されるようになっていたけれど、誰にでも身近なものでは無かった。そんななか、新築じゃなくても中古住宅やマンションのリノベーションで、デザインされた空間がリーズナブルに手に入ることをマスコミに訴えかけていたんです」

するとメディアの人たちが面白がって取り上げ、どんどんリノベーションが共感されていった。

2008年になると、こんどは質が高まるような転機が起こります。

2008年になると、こんどは質が高まるような転機が起こります。「リーマンショックが起きて、投資をしてくれる人が変わったんです。不動産ファンドが落ち着き、それまで様子を窺っていた地主さんや資産運用の長期目線を持った企業から相談がやってくるようになりました」

「不動産ファンドで実績は積ませてもらっていたんですけど、実はリーマンショック直前のころ、物件それぞれに対して愛を注げないことが増えてしまって」

愛を注げない?

「長期的な視点が持ちにくかったんです。ファンドという事業者さんたちは、建物をすぐに売ってしまうので、サスティナブルな住環境の価値はあまり重要視されなかった」

「けれどリーマンショック後、今度はちゃんと愛を持った人たちが投資するメンタリティを持ってぼくらに仕事をくれた。ご先祖様から受け継いだこの不動産をどう孫子の代まで繋いで行くか、みたいな。かえって、原点にもどっていい仕事ができるようになりました」

収益をあげることはもちろんだけれど、土地を引き継いだ地主さんの想いや、その土地が地域とどう関わっていくかなど、人の気持ちを織り込んだ住環境のつくり方を依頼されることが増えたそうです。

収益をあげることはもちろんだけれど、土地を引き継いだ地主さんの想いや、その土地が地域とどう関わっていくかなど、人の気持ちを織り込んだ住環境のつくり方を依頼されることが増えたそうです。住環境は不動産も建築もつながっている。建築家としてやってきたことと、お父さんから受け継いだ不動産業。いままでうまく融合していなかった分野を越えてフレキシブルに提案してきた大島さんたちは、『境界を超えること』を原点としてやってきたといいます。

「はじめは食べるために業界の垣根を超えるところからはじまったんです。設計料だけじゃ食べられないんだから、仲介も、広告も、工事もする。でも、それでいいんだと思うのね。そうでなければ続かないから」

「そうしていくうちに、建築そのもののリアリティーや、価値といわれるものの根源が見えてきた。本気で建築を愛しているからこそ逃げてはいけない部分があって、そこに愛情を注いできているんです」

「そうしていくうちに、建築そのもののリアリティーや、価値といわれるものの根源が見えてきた。本気で建築を愛しているからこそ逃げてはいけない部分があって、そこに愛情を注いできているんです」そんなふうに愛情をかけてきたから、たくさんの人にリノベーションが受け入れられているのかもしれません。

「賃貸、家の購入、新築、リノベ。どれでもいいと思うんです。ただ、自分の暮らしをどうやって手に入れるかという考え方や、プロセスはもっともっとバリエーションが豊富で良い。僕らはその可能性を提案しています。その考え方をもとに、生活者がいろんな住環境を手にいれられる状況が起きてくるのが一番いいなと思っているんです」

ひとつひとつのプロジェクトは、ハードの条件も、オーナーの希望や想いも違うため、ゼロからつくっていかなければならない。時には、お金のプランニングも一緒になって考える。

ひとつひとつのプロジェクトは、ハードの条件も、オーナーの希望や想いも違うため、ゼロからつくっていかなければならない。時には、お金のプランニングも一緒になって考える。領域をまたぐことで、ぴったりのアイディアや方法を探すことができる。それがブルースタジオの強みかもしれません。

そのためには、さまざまなプロフェッショナルが必要とされそう。どんなメンバーがいるのだろう。

答えてくれたのは、執行役員の石井さんです。

石井さんは、個人住宅リノベーション部門の責任者。お客様がどんな暮らしがしたいかを聞き、街や家選び、不動産活用、キャリアプランを含めたお金のことなどトータルでコンサルティングしています。

石井さんは、個人住宅リノベーション部門の責任者。お客様がどんな暮らしがしたいかを聞き、街や家選び、不動産活用、キャリアプランを含めたお金のことなどトータルでコンサルティングしています。「弊社のスタッフは建築、インテリアなど設計している人が半分くらいいます。4分の1は不動産の仲介や売買を、残りの4分の1が経理と総務です。広報の機能は、今それぞれの部署でやっているので、専属でつくろうとしているんです。広報の業務は広いですけれど、分かりやすい連続性が必要ですから」

1000件を超えるプロジェクトの写真の整理や、それぞれのプロジェクトに対する理解。そして取材に対する受けこたえ、販促やPR。場合によっては経営の企画もするかもしれないとのこと。

「広報に関しては、まず僕たちの思いだったり、住まいや都市、現代社会の暮らしを理解してほしいです。それをメッセージとして分かりやすく、かつ具体的に伝えられる人がいいですね。だから僕らの仕事を心から楽しいと思ってくれる人がいいんじゃないかな」

ブルースタジオが手がけたものやことが、どんな意味をもって、どう広がっていくのか。根本的なことやコンテクストを理解して発信していける人が求められています。

「今でも、ブルースタジオは次々にあたらしいことに取り組んでいるんです。いまは中古住宅の省エネ基準の制度づくりや、地方都市の再生コンサル、企業のブランディング事業なども手がけています」

境界をつくらずに挑戦するスタンスは、あたらしいことにも言えること。

いい方法をみつけたら、基本の部分をおさえたうえで、自分の能力や範囲を決めてしまわないでやってみる。

いい方法をみつけたら、基本の部分をおさえたうえで、自分の能力や範囲を決めてしまわないでやってみる。ひとつひとつを楽しんでできたら、ブルースタジオと一緒に自分自身の幅も広がる場所になるかもしれません。「暮らし」の可能性を探りたい方はぜひ、応募してみてください。

(2015/10/6 倉島友香)