※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

北アルプス立山に連なる山々がたくわえる水と、底深い富山湾で湧くミネラルをふくむ水。魚に田んぼ、人々の生活。生き物をうるおす水は、一方で電力となって富山の産業も育んできました。

富山県高岡市。

ここは400年続く伝統工芸・高岡銅器のあるまちです。仏具や銅像、お寺の梵鐘まで日本の銅器製品の95%を生産しています。

最近では、その伝統技術と洗練されたデザインが掛け合わされてつくられたインテリアや雑貨が注目されています。

創業81年になる瀬尾製作所もそのひとつ。

これは、仏壇がなくても故人を弔える「sotto」という仏具のシリーズ。ほかにも、お寺で使われる雨樋の一種である鎖樋(くさりどい)をモダンな家にも合うようにつくった「RAIN CHAIN」シリーズなど。昔ながらの製品もつくる一方で、現代の生活にあった製品も製作、販売している会社です。

これは、仏壇がなくても故人を弔える「sotto」という仏具のシリーズ。ほかにも、お寺で使われる雨樋の一種である鎖樋(くさりどい)をモダンな家にも合うようにつくった「RAIN CHAIN」シリーズなど。昔ながらの製品もつくる一方で、現代の生活にあった製品も製作、販売している会社です。 「自分たちで社会に求められるものを考え、つくり、お客さんに届けるサイクルをつくりたいんです。そうすることで高岡銅器の技術をつづけてゆきたい」

「自分たちで社会に求められるものを考え、つくり、お客さんに届けるサイクルをつくりたいんです。そうすることで高岡銅器の技術をつづけてゆきたい」そう話すのは、4代目となる瀬尾良輔さん。

今回は瀬尾製作所で、伝統技術を受け継ぎつつ、一貫したものづくりをする人を募集します。

今回は瀬尾製作所で、伝統技術を受け継ぎつつ、一貫したものづくりをする人を募集します。まずは製造から。ゆくゆくは営業や商品開発など、それぞれに合わせて働いてもらえたらよさそうです。

北陸新幹線に乗り金沢駅のひとつ手前、新高岡駅でおりる。東京から3時間ほどで到着した。

駅で迎えてくれたのは、瀬尾良輔さん。車で工場と事務所へ向かう間、この辺りのことを話してくれた。

「高岡銅器ってね、400年前に前田利長が産業振興を目的として鋳物職人を7人集め、高岡の中心にある金屋町に工場を建てたのが始まりなんです」

少し走ると、工場が立ち並ぶ団地に入る。

洗練されたフォルムと金属の音色を生かした風鈴や花器をつくる能作さんや、巨大な銅像から箸置きなど大小様々な金属製品をつくる工場がたくさん並ぶ。

団地の一角にある事務所へ着いた。

同じ敷地に工場もある。

同じ敷地に工場もある。はじめに、工場の中を案内してもらった。

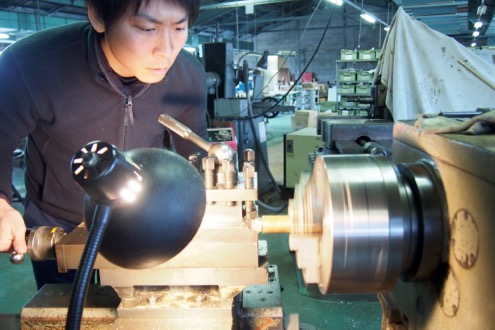

ガチャン、コン、ガチャン、コン… 広い空間に一定のリズムで機械と金属のぶつかる音が響く。

ガチャン、コン、ガチャン、コン… 広い空間に一定のリズムで機械と金属のぶつかる音が響く。高岡銅器は昔からの流れもあって、分業制で成り立っています。

鋳物の原型づくり、真鍮を溶かし固める鋳造(ちゅうぞう)、彫金などの仕上げ加工、着色。それぞれの技術に特化した工場を経て、ひとつの製品がつくられていました。

「うちはむかしから、製造で一番最初に必要となる金型つくりを主にやってきました。この金型づくりがうちの技術の要で、いちばん難しいところですね」

いまでは、金型づくりはもちろん、熱した真鍮を金型に打ち付けて製品のかたちをつくり、組み立て、表面仕上げ、さらに商品の梱包まで一貫してつくっています。

いまでは、金型づくりはもちろん、熱した真鍮を金型に打ち付けて製品のかたちをつくり、組み立て、表面仕上げ、さらに商品の梱包まで一貫してつくっています。それぞれの機械の傍に職人さんたちが立っていて、ひとつひとつ作業をすすめていた。

奥へ進むと、金属をみがいている職人さんの姿。

「長い人だと50年勤めていらっしゃいます。ぼくもこんな立場だけど、まだまだ教わることが多いです」

「長い人だと50年勤めていらっしゃいます。ぼくもこんな立場だけど、まだまだ教わることが多いです」これから入ってもらう人は、まずはいったん現場に入ってもらうことになるそうです。

「営業するにしても商品開発するにしても、まずはどういうふうにつくられているかを知っていることが大切だとぼくは思っているんです」

「その上で、製造に興味がでたら製造でいいし、人とつながりをもって話すことがしたいなら、営業や商品開発にいってもらえればと思っています」

今でこそ自社製品があって売り上げも年々伸びているけれど、良輔さんが入社した当時、売り上げはピーク時の3分の1まで落ち込んでいたそうです。

自社の技術はあれども、分業制で頼まれた部品だけをつくる仕事は人件費の安い海外に流れることも。

そんななか、良輔さんが戻ってきたのは7年前。

事務所へ戻り、詳しく話を伺います。

事務所へ戻り、詳しく話を伺います。「戻らないと、自分の生き方として後悔するだろうなと思って。ひいじいちゃんからずっと繋がって今に至るんだけど、それがもし途絶えてしまったらいやだろうなあって。自信満々かもしれないけど、東京にいるころからやりたいことが固まってたし、こうやればきっとうまくいくと思って戻ってきた」

前にいた東京の会社ではSEとして技術職を4年勤め、ここへ戻ることを想定して「売る」ことを学ぶため営業職に3年ほど携わる。

「ものをつくってるだけだと、お客さんが見えないんですよ。お客さんの求めているものがわからないから、何をどうつくっていいかわからない。でも営業をするとようやくお客さんのニーズが見えてくる」

「生産と営業。お客さんの顔の見えるところから製造の現場へつないでいけば、お客さんにとって『こういうものが欲しかった』っていうものがつくれると思ったんです」

高岡に戻ってくると、まずは一緒に考えてものづくりをしてくれるデザイナーを探します。

お父さんである社長にも協力してもらい、デザイナーと社長、良輔さんの3人ではじめに何をつくるか話し合った。

「仏具をつくりたい」という社長の希望もあって、仏具を製作することに。

けれど、最近はわざわざ仏壇を置くような仏間をもつ家は少なく、ふつうの仏具では売れないことが考えられた。とくに都心部での生活は賃貸物件も多く、家の空間自体も小さい。

「でも、仏壇を置く場所がなくても大切な人がなくなったら弔いたいでしょ。写真を置いてなにかしらしたい、って誰でももってる心だと思うんです」

その人たちのニーズを満たせる商品があれば売れるかもしれない。

そこで一発目につくったのが、『cherin』というおりん。

この商品がヒット。これを受けて、小さなオールインワン仏具「ポタリン」をつくります。

この商品がヒット。これを受けて、小さなオールインワン仏具「ポタリン」をつくります。ポタリンはグッドデザイン賞を受賞し、テレビで紹介されたときは電話が鳴り止まなかったそうです。

「嬉しかったのがね、老人ホームに入ったおばあちゃん。老人ホームって仏壇が置けないんだけど、なくなったおじいちゃんを大切に思っていたんだよね。たまたまテレビで知って、手に取った。そのあと『おかげさまで弔うところができました、ありがとう』って電話が来たんです」

「そういうのが結構あるんですよね。なにかの部品じゃなくて、自分たちの手で最終商品をつくっていると。やっぱり、うれしいですよね」

「そういうのが結構あるんですよね。なにかの部品じゃなくて、自分たちの手で最終商品をつくっていると。やっぱり、うれしいですよね」このポタリンの金型をつくったのが、弟の瀬尾伸輔さん。

「兄貴がやっているなら手伝おうと思って戻ってきた」という伸輔さん。休みの日には一緒に釣りにいくこともあるそうで、仲の良いご兄弟だなあと思う。

「前は医療機器をつくる会社で、決められたことをもくもくとやる働き方でした。ここは自発的に考えながらやっていくので自由度があるし、やりがいがあるかな」

「前は医療機器をつくる会社で、決められたことをもくもくとやる働き方でした。ここは自発的に考えながらやっていくので自由度があるし、やりがいがあるかな」今は製造を主にしながら、良輔さんのする営業の補佐もしています。

ポタリンの金型はどんなふうにつくっていったんですか?

「戻ってきて2年目くらいでつくったんですけど、金型づくりは初めてで。社長に『あれもおかしい、これもおかしい』って怒られながら、教わってつくりました(笑)」

金型をつかって金属をプレスし、製品をつくる。原型となる金型によって製品が量産されるから、金型づくりはとても重要な工程。

そのため、実際にプレスの作業をしてみないと金型はつくれないといいます。

そのため、実際にプレスの作業をしてみないと金型はつくれないといいます。伸輔さんも、製造から入ったそうです。

「はじめの1年は製造現場で作業ばっかりでした。ひたすらプレスうち。職人さんの横で見ていると、プレス機に熱い鉄を置いてボタンでガチャン。簡単で仕方ないなって思ったんですけど(笑)実際やると簡単じゃない。コツや手順が要りました」

「けれど、すべての作業をやっていくと、プレスするときの作業の都合や、作業する人が使いやすい型など、いい金型の形が分かってくるんです」

あたらしい商品を生み出すときには、デザイナーと一緒になって考えていく。

デザイナーは、デザインのプロ。デザインされた形を実現するために金型から試行錯誤してつくっていくのが、瀬尾さんたち職人の役割だといいます。

たとえば、「sotto」シリーズで使われるおりんの音はとても澄んで長く鳴る。これは職人さんたちの試行錯誤の末、生まれた技術によるもの。

「ものをつくるのは楽しいですよ。製造に興味のある人は、好奇心があるといいかな。今やっている作業が何につながっているかを知っていれば、先の工程を考えてつくれると思う」

製造の現場を体験として知ることは、商品の開発だけでなく、営業のときにも役立つそうです。

製造の現場を体験として知ることは、商品の開発だけでなく、営業のときにも役立つそうです。「営業といっても、靴底を減らすような営業はしないです」と良輔さん。

基本はウェブサイトでの広報がメイン。

ほかには、インテリアや建築系の展示会に出展してお会いしたバイヤーや建築士さんへ継続してお知らせするなど、外の人と丁寧に関わっていくやり方です。

「新しく入る人も製造がメインにはなると思います。でも、たぶんずっと同じことやっていると飽きると思う。だから全部やってもらいたいんですよね」

「自分がつくったものがお客さんに売れていくところも見たいだろうし、展示会場に立ってバイヤーさんにどういうふうに商品が流れていくかっていうのも体験してもらいたい。それで商品のもとになる金型がどうつくられるかも気になれば見てもらいたいし、興味があれば金型つくりをメインにしてもいい。…来てくれた人次第だよなあ」

うん、と相槌をうって「その人次第よ」と伸輔さん。

「そのほうがいろんな技術が身につくとおもうし、楽しいと思う。だから好奇心がある人のほうがどんどん外へ連れて行けるだろうな」

ふたたび、良輔さん。

ふたたび、良輔さん。「ばりばりなんでもできます、って人でなくていい。自分もわからないことがたくさんあるから、一緒に歩んでいって学びながら任せていけるような人に来て欲しいと思っています」

お話を聞き終えて外へ出ると、夕方の5時をまわっていた。

となりの工場はまっくらで、みなさん毎日この時間には帰るとのこと。陽の沈んだ田んぼをみながら、昼間工場で聞いた機械と金属のぶつかる音を思い出す。

富山の自然のなかで、脈々と続いてきた高岡金工のものづくりをつづけていく。

ここは、ものづくりをするのにとてもいい環境があるような気がしました。ものづくりが好きな人へ、ぜひ知って欲しい会社です。

(2016/2/22 倉島友香)

※募集締切が3月16日となりました