※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

自分の仕事に関わる人とモノについて、自分はどれだけ理解できているだろうか。自然にそう思わせてくれる人たちと出会えた取材でした。

株式会社かまわぬは、注染(ちゅうせん)と呼ばれる技術を使ってつくられる手ぬぐいと、それに寄り添う雑貨を販売している会社。

今回は、新業態の店舗の販売スタッフと営業企画のスタッフを募集します。

手ぬぐいと聞いてピンとこなくても、伝統的な技術の継承やモノを売ることに興味がある方は、まず読んでみてほしいです。

集合場所となった代官山の本店へは、東急東横線・代官山駅北口から歩いて3分ほどで到着した。

路地裏に静かに佇む日本家屋のような店舗は、1987年に建てられたもの。パラパラと降りはじめた雨もどこか風情を感じさせる、落ち着いた佇まいだ。

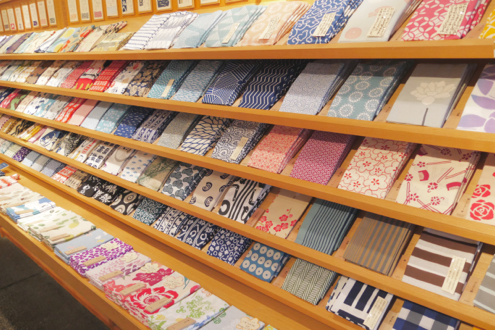

路地裏に静かに佇む日本家屋のような店舗は、1987年に建てられたもの。パラパラと降りはじめた雨もどこか風情を感じさせる、落ち着いた佇まいだ。 暖簾をくぐってすぐ右側の棚には、柄や色の異なる手ぬぐいがずらりと並んでいる。常時およそ250柄の手ぬぐいを取り揃えており、染めあげられる柄は年間で約500柄にものぼる。このうち、およそ一割は新柄として毎年入れ替えているそう。

暖簾をくぐってすぐ右側の棚には、柄や色の異なる手ぬぐいがずらりと並んでいる。常時およそ250柄の手ぬぐいを取り揃えており、染めあげられる柄は年間で約500柄にものぼる。このうち、およそ一割は新柄として毎年入れ替えているそう。 左手には季節に合わせたディスプレイがあり、その先には今でも水の出る井戸が残っている。奥には、手ぬぐいと同じ柄の扇子や財布などの和雑貨も置いてある。

左手には季節に合わせたディスプレイがあり、その先には今でも水の出る井戸が残っている。奥には、手ぬぐいと同じ柄の扇子や財布などの和雑貨も置いてある。そこへ出迎えてくれたのは、代表の加藤一宏さん。

2階が和室になっているそうなので、そちらでお話を伺うことになった。

株式会社かまわぬは、先々代の社長が1990年に創業した会社。

株式会社かまわぬは、先々代の社長が1990年に創業した会社。先々代はもともと輸入菓子の会社を営んでおり、仕事で海外を訪れるうちに、日本独自のものづくりを世界の人たちに知ってもらいたいと思うようになったという。

そんなときに出会ったのが、注染の手ぬぐいだった。

「注染は日本にしかない技術で、明治時代からはじまり現在に至るまで、職人が一枚一枚手で染めています。創業者も『こんなに素晴らしい技術が日本に残っていたのか!』と衝撃を受けたようです」

「注染」という名称は、その工程を指して名付けられたもの。和紙と柿渋でつくった型紙を生地に当て、粘土と海藻を混ぜた防染糊で型付けする。型紙の長さに合わせて折り返し、何枚も重ねて上から染料を注ぐと、露出している部分だけが染まる仕組みになっている。

「梅雨の時期と真冬では、空気の乾燥具合が違いますよね。職人はそれに合わせて水分量を変えることで、糊の具合を調整しているんです」

注染の手ぬぐいには、どんな特徴があるのでしょうか?

注染の手ぬぐいには、どんな特徴があるのでしょうか?「染料が繊維の芯まで染みますから、表裏がありません。何度か洗えば色も落ち着いてきますし、甘く撚った太めの糸を粗く打ち込んでいるので、使い込むうちに糸の撚りが戻り、生地がふくらんでいきます」

「肌触りもやわらかく、独特の風合いが出てきます。ジーパンのように、手ぬぐいを“育てている”感覚です」

スカーフとして使うこともできるし、折りたためばブックカバーにもなる。同じ色・柄の手ぬぐいを身につけて気持ちをひとつにしたり、季節の柄を飾って楽しむ人もいる。

その名の通り手を拭くだけでなく、もっと日常生活に楽しみをプラスするような使い方が増えているという。

ここで、加藤さんが1枚の手ぬぐいを持ってきてくれた。

「これは15年続いている、うちのオリジナルの柄です。花火や富士山、団扇やかんざしなど、日本のモノが描かれていて。実はホームステイのギフトとして買っていかれる方が多いんですよ」

「これは15年続いている、うちのオリジナルの柄です。花火や富士山、団扇やかんざしなど、日本のモノが描かれていて。実はホームステイのギフトとして買っていかれる方が多いんですよ」ホームステイ?

「海外の方からすれば、日本ってどういう国なんだろう?ということにまず関心がある。これがあれば、ひとつひとつ指を差しながら日本のことを紹介できるんですね」

「うちの商品はすべてコミュニケーションツールだと思っています。どれもが、誰かになにかを伝えるためのモノなんです」

たしかに、伝統的な手ぬぐいだけをイメージしていたら、この柄は生まれなかったかもしれない。守るべきものは守りつつ、今の暮らしに合わせて変えてみることも必要だ。

代官山店とは少し違った、新たな取り組みの直営店も展開している。

「浅草店には“ユーテンシルストア”というサブタイトルをつけています。ユーテンシルとは、生活に寄り添う道具のこと。手ぬぐいのように、使い込むと自分の形になっていくものは世界中にあります」

「店内のギャラリーでは、リトアニアの手編みのカゴやインドのスパイス皿など、使うほどにいい味が出てきて馴染むモノをセレクトして提案しています」

今回募集する販売スタッフの方が働く新店舗も、この浅草店に近いテイストのお店になるそうだ。

また、かまわぬの提案する商品は、スタッフ全員でアイデアミーティングを行い、それを社内のデザイナーが形にしていく。

また、かまわぬの提案する商品は、スタッフ全員でアイデアミーティングを行い、それを社内のデザイナーが形にしていく。「かなり個人の自主性に任せるところが多いですね。能動的に機会を拾うか拾わないか。物怖じせずに機会を拾えるということが、うちのなかで一番必要な力なのかなと思います」

その言葉を聞きながら頷いていたのが、卸先向けの営業企画担当である田中さん。

かまわぬの営業には特色があるという。

かまわぬの営業には特色があるという。「手ぬぐいはまだまだ広く人々に浸透していないものだと思います。たとえば百貨店では、タオル・ハンカチ売り場はあっても、手ぬぐい売り場があるとは限りません」

そのため、売り場に合わせて様々なシーンでの取り入れ方を提案する必要がある。

リビング・キッチンフロアでは、ディッシュクロスやテーブルコーディネートに。ファッションフロアであればスカーフやポケットチーフとして、ひとつにとらわれない手ぬぐいの使い方を提案していく。

既存の卸先もさまざまだ。美術館の所蔵品をあしらった手ぬぐいの企画提案をしたり、温浴施設のオリジナル手ぬぐいをつくったり、書店の棚を利用して季節に合わせた展示をすることも。業種ごとに担当が振り分けられるわけでもないため、卸先ごとに合わせた提案を常に自分で考えていくおもしろさがあるという。

「たとえば、手ぬぐいをプレゼントでもらっても、どう使っていいのかわからない方も多いと思います。そういう方に向けていろいろな使い方をリーフレットでご案内したり、売り場に使い方のポップを設置しています」

「たとえば、手ぬぐいをプレゼントでもらっても、どう使っていいのかわからない方も多いと思います。そういう方に向けていろいろな使い方をリーフレットでご案内したり、売り場に使い方のポップを設置しています」あるとき、販売店の棚を整理しているところにふらりとお客さまがいらっしゃった。田中さんは、手ぬぐいの柄に込められた意味について話したそうだ。

「『麻の葉はすくすく丈夫に育つので、赤ちゃんの産着によく使われるんですよ』とご説明すると、『こういう意味があったのね。知らなかったわ、ありがとう』と喜んでくださり、ご購入につながりました」

「ただデザインで見せるだけでなく、どういった想いが柄に込められているのか。そこまでご理解いただいた上でお求めいただいたときには、達成感を感じますね」

手ぬぐいの柄の意味って、すべて覚えているのですか?

「“好きこそものの上手なれ”と言いますか、知識は自然と入ってきます。知らなかったことがわかると、自然と『この意味をあのお客さまに伝えたい』というふうに、頭に浮かんでくるんですよね」

柄の意味を各自で調べられるような資料は用意してあるものの、暗記テストがあるわけではない。手ぬぐいが好きだからこそ、伝えたい想いも湧いてくるようだ。

「手染めなので、微妙なズレも味になります。どの手ぬぐいも世界にひとつしかない、と言ったら大げさですかね(笑)」

洗練されたなかに、手染めだからこそ生まれるゆらぎや発色の微妙な違いがある。お客さまからも「気持ちが和む」「癒される」といった声をいただくことが多いそう。

洗練されたなかに、手染めだからこそ生まれるゆらぎや発色の微妙な違いがある。お客さまからも「気持ちが和む」「癒される」といった声をいただくことが多いそう。そしてそのやわらかな雰囲気は、ここで働く人にも共通しているような気がする。

最後に紹介する立石さんも、おふたりと似た空気感を持った方。この代官山店の店長を務めている。

「10代のころからこの会社の手ぬぐいのファンなんです。お店に立つようになった今でも、その目線は忘れないように心がけて販売をしております」

「10代のころからこの会社の手ぬぐいのファンなんです。お店に立つようになった今でも、その目線は忘れないように心がけて販売をしております」彼女の語りからも、手ぬぐいへの愛が滲み出ている。

「朝起きてから寝るまで、全部手ぬぐいです(笑)。洗顔も、枕カバーも。今日は何の夢を見ようかと柄を選んだり、暑いときには涼しげな色を選んだりします」

「息子がいるのですけれども、朝出かけるときには『手ぬぐい持った?』が合言葉で。お財布とか携帯は忘れても、お友だちに貸していただいたりできるけれど、手ぬぐいだけは、忘れると帰ってきますね。『手ぬぐい忘れた!』って(笑)」

そんな立石さんが大切にしている仕事のひとつが、プレゼントや引出物用の箱詰め。目の前で接客するのなら、言葉でいろいろと説明することもできるけれど、贈り物ではそれは不可能だ。

「ただ詰めるのではなくて、箱のなかでいかにその柄が生きるかというのを、工夫しておつくりします。まるでお弁当がきれいに彩られているように、『きれいなものをいただけたな』と思っていただけるように」

「ただ詰めるのではなくて、箱のなかでいかにその柄が生きるかというのを、工夫しておつくりします。まるでお弁当がきれいに彩られているように、『きれいなものをいただけたな』と思っていただけるように」「けれども、これができたら終わりということではなく、常に循環して考えていくことが必要になると思います。お店は、職人さんの想いを最後に伝える場所でもあるので」

加藤さんの想いも共通している。

「わたしのなかでは、商品が一番ではないんです。注染の技術を継承していくために、自分たちはなにができるのかを常に考えています」

その想いは、だんだんと形になりはじめている。お店で商品を知った30~40代の方たちが、実際に注染の工場に勤めはじめたりもしているそうだ。

「やっと全てがつながってきた感じがします。60~70代の職人が教えているのもかっこいいですし、若い職人は若い人なりに、すぐにうまくはいかなくてもチャレンジしていく。どちらも大切なことです」

関わる人とモノをとことん理解して売ることで、循環しながら続いていく関係性があるのだと思います。

そしてゆったりとした雰囲気の裏には、ただ好きというだけではない、使命感のようなものも感じられました。

最後に、立石さんからの一言を。

「少しでも興味をお持ちになられたら、ぜひ一度お店に遊びにいらしていただければ、手ぬぐいについていろいろお伝えできることやご相談にのれることもあるかと思います。特別に何のお構いも出来ませんが、どうぞお気軽にお立ち寄りください」

(2016/4/22 中川晃輔)