※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

福島屋という大好きなスーパーマーケットがあります。個人的にもよく買い物に行っています。 なぜ好きなのかと言えば、まずおいしいから。それに安心して買うこともできるし、無駄なく食材を活用するという姿勢にも共感できるから。

なぜ好きなのかと言えば、まずおいしいから。それに安心して買うこともできるし、無駄なく食材を活用するという姿勢にも共感できるから。そんなお店が生まれたのは、なにもよりも「おいしいとは何か」考えつづけてきたからなんだと思います。

そうやって見えてきたことは、生産から加工、小売までが縦割りになっているために失われてしまったことがたくさんあること。

それらをつなげていった結果、今の形になったそうです。

それらは一つひとつが自然と物語になっていて、売るために後付けでつくられたストーリーとはまったく別のものだと感じました。

そんな福島屋の姿勢を全国に波及させていくのが株式会社ユナイトです。福島屋の関連会社で、今回はここで働く人の募集です。

つなげていく青写真は代表の福島徹さんの頭の中にあるようです。まずはそれを横で支えながら具体化していく役に徹してください。抽象的なイメージを形にしていくこともあるので大変でしょうけど、だんだんとわかっていくように思います。

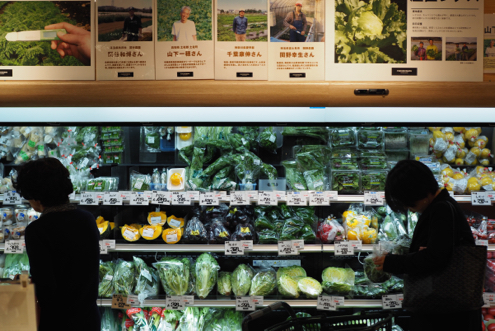

福島屋六本木店。

久しぶりにお会いした福島屋会長の福島さん。なんと取材時間を間違えたとのこと。相変わらず、全国を飛び回っていらっしゃるようです。それでもなんとか時間をひねり出していただいて、話を聞くことになりました。

さてさて。今回はどういう募集なんですか?

「つなげいく方を募集したいんです」

つなげていく?

つなげていく?「福島屋はひとつのモデルケースとして完成しました。それはロスを出さずにモノを大切にして、快適さ、豊かさのようなものをつくっていく形。ただ、それってものが溢れるようなことじゃないですよ」

「生産環境から考えて、ほうれん草をつくる、お米をつくる。そこから販売するところまでつなげて考えることで、ロスもなく、おいしいものが販売できるようになったんです」

福島屋はおいしいものを売るために工夫してきた会社だと思います。

たとえば「きあげ」という商品。

福島さんが、ある醤油メーカーを訪ねたとき。いくつかの商品を見たあとに出てきたのが「きあげ」だった。

福島さんが、ある醤油メーカーを訪ねたとき。いくつかの商品を見たあとに出てきたのが「きあげ」だった。味見をしてみると、風味が今までのものとまったく違う。

「お醤油にするには、仕込んで1年なりたってから、火入れをする。菌を殺すんですよ。それではじめて醤油と言う。その前の状態のもの(=きあげ)を僕はもらって、それを食べたらすごい香りがたっていて美味しかったんですよ。普通の醤油より美味しいじゃないかと」

「ただ、それは賞味期限が短いし、醤油と呼ばないと言われたんです。けど、美味いんだから売ろうと。反対もあったけど、評判が良くて。これを食べてほしいから、売り方から考えました。毎月10日しか来ない予約商品にしたわけです」

予約商品にすれば、賞味期限が短くてもロスなく販売できる。醤油と言えなくても、ちゃんと説明して理解いただいてから購入いただけばいい。工夫を重ねていけば、おいしいものが提供できるし、もったいないことにもならなくて済む。

今までの慣習にしばられず、一つひとつの商品をよく考えていった結果、今の福島屋が形づくられていったんだと思います。

きっと普通のスーパーではこういうことはしないのかもしれません。工夫をするというよりも、工夫しなくてもまわる仕組みをつくってきたのだと思う。

誰がやっても同じ味、品質を提供する。それは一見したら効率がいいように思えるけど、実は効率的ではないんじゃないか。働いているほうも働きがいを感じることが難しいようにも思う。なぜなら代わりがいくらでもいる仕事になってしまうので。

でも福島屋は工夫していくことで、結果的においしいものをロスなく提供できる形をつくることができた。

この商売のやり方を求めて、全国のスーパーから問い合わせが集まっている。

そんな福島屋も、もともとは福島さんが両親から継いだものだった。はじめは万屋さん。酒屋の免許も取れたところで、お父さまの体調が悪くなってしまい、働きはじめることになった。

「そのあとは八百屋、コンビニ、スーパーマーケットというふうに大きくなっていって。増床、増床となっていった」

「でも自分が35歳のときに、食べものについて考えさせられることがあって。それまでは売上をどうやって上げるか、ということばっかりでしたから。でも経営状況なども厳しくなっていって、そもそもどうしようか考えたわけです」

お店を畳むことも考えたそう。それでもお客さまの期待を感じた。なんとかそれに応えたいと思うようになった。そこから考え方が変わっていく。

お店を畳むことも考えたそう。それでもお客さまの期待を感じた。なんとかそれに応えたいと思うようになった。そこから考え方が変わっていく。「売ることではなくて、むしろ『みんなにとって、食べ物ってどういうふうな役割を果たすのか。どうあるべきだろうか。おいしさってなんだろう?』ってことを考えはじめたんですね」

考えていくことで、見えてくることがたくさんあった。それを一つひとつ、つなげていく。一言で表すならば「生産者、加工事業者、小売の三位一体」だった。

それまでのスーパーでは、ここがつながっていなかったと言えるかもしれない。生産者も加工事業者も定型化されたものをつくる。そうすることでたしかに融通がきくのかもしれないが、失われてしまうものもあった。

「たとえば、インストアで野菜をつくることも考えています。無農薬でつくることもできるし、お客さまを巻き込んでオープンにできる。なによりフレッシュだし、無駄もないから商売としても成立するんですよね」

「表面的なデザインよりも、おいしい食卓をつくることが大切です。そこから逆算していったら、事業スタイルが決まっていったんです。あとはそれを伝えていくことも大切なことです。そういったことを一人ひとりが意識して変えていかないといけない」

このやり方を福島屋以外のお店にも広げていくことが、今回募集する人の役割です。

このやり方を福島屋以外のお店にも広げていくことが、今回募集する人の役割です。実際にはどういう仕事をすることになるだろう。

少なくとも福島さんの頭の中にイメージはあるようだけれど、もう少し詳しく知りたかったので、すでに福島さんと一緒に働いている篠崎さんにも話を聞きました。

「そうですね。生産者、加工事業者、小売の三位一体をほかのスーパーにも広げていく仕事なんです。たとえば『どんな売り場をつくっていくのか』ということになると思います」

なるほど。中小のスーパーの店づくりを考えるようなものですか?

なるほど。中小のスーパーの店づくりを考えるようなものですか?「そうですね。そうすると自ずと三位一体になっていく」

福島さんのなかにはイメージがあるわけだから、まずは福島さんの話を聞くことが大切な仕事なんでしょうね。

「そうですね。それとまず求めているのが窓口役となることだと思います」

相談されているスーパーだけではなく、生産者やメーカーとの関わりもあるでしょうし、コミュニケーションする相手はたくさんいそうです。

答えのある仕事ではなさそう。

「ただ、切り口は商品からだと思うんですよ。お店を訪れるお客さんとの接点って、サービスなどよりも商品なので。そこからつなげていくわけです」

「たとえば、普通のスーパーって、青果、精肉、鮮魚、惣菜というように独立しているんです。つまり点となっているわけですが、それを線で結んでいくわけです。具体的に言えば、六本木店もそうですけど、惣菜売り場を中心に店づくりをしていくわけです」

「たとえば、普通のスーパーって、青果、精肉、鮮魚、惣菜というように独立しているんです。つまり点となっているわけですが、それを線で結んでいくわけです。具体的に言えば、六本木店もそうですけど、惣菜売り場を中心に店づくりをしていくわけです」たしかに六本木店はお店の真ん中に惣菜売り場がありますね。普通のスーパーは売り場の最後のほうにあるイメージがあります。

「そうですね。レイアウト的にもそうですけど、それ以外にも意味があるんですよ」

「そうですね。レイアウト的にもそうですけど、それ以外にも意味があるんですよ」普通のスーパーでは、青果は青果、惣菜は惣菜というように、部門ごとに独立して仕入れていることが多いそうだ。たとえば、惣菜コーナーで寿司をつくろうとしたときに、売り場で売っているものと同じお米とお酢を合わせるのではなく、業務問屋から酢飯になったものを仕入れることもできたりする。

「別にそれが悪いこととは限らないんでしょうけど、なぜそうするのかと言えば、そのほうが効率的だからです」

「たとえば今日電話して、明日持ってきてくれるっていうのが業務用問屋さんなんですね。醤油をこだわって、醸造元から取ろうと思ったら今日頼んだものは明日来ないですよね」

福島屋の惣菜売り場に置いてある商品は、福島屋の縮図になっている。

青果売り場にある野菜と同じものをつかったり、同じ調味料で味付けしていたり。結果として、惣菜売り場はお店全体の商品を、有料で試食できるような形になっている。

それって、いいところはなんでしょう?

「まずはシンプルにおいしいですよね」

たしかに業務用に決められたものから選ぶのではなく、本当にいいものから選ぶことができます。

「うちは素材よければすべてよし、みたいなところがありますから。料理教室もやっていますけど、それもレシピを工夫するよりもいい素材をシンプルに使うにはどうしたらいいか、と考えています」

「逆にシンプルにやるからこそ、素材が良くなければ美味しくないということなので、あまり素材が良くないものをいろんなソースだとか調味料で味付けて、というスタンスではないので。点を線で結ぶことによって、結果的には美味しくて安全な物がお客様にご提供できるんです」

「逆にシンプルにやるからこそ、素材が良くなければ美味しくないということなので、あまり素材が良くないものをいろんなソースだとか調味料で味付けて、というスタンスではないので。点を線で結ぶことによって、結果的には美味しくて安全な物がお客様にご提供できるんです」おいしくて安心、さらに無駄をなくすことができる。

たとえば、福島屋の新しいお店ではスムージーを販売しようとしているそうだ。それは惣菜売り場のスタッフが担当する。ベースとなるメニューはあるけれども、青果売り場の状況によって、日替わりのメニューもつくったりする。

「野菜をそのまま売るよりも粗利はあがるだろうし、お客さまも満足していただけます」

「うちはエコということを言っているわけじゃないんですけど、もったいない文化というものはすごくあって。会長のお母さんがよく言っていたけど、ごぼうの捨てる部分を千切りにしてきんぴらにして惣菜売り場で売る。昔の福島屋は今よりも、ごみが少なかったそうです」

「うちはエコということを言っているわけじゃないんですけど、もったいない文化というものはすごくあって。会長のお母さんがよく言っていたけど、ごぼうの捨てる部分を千切りにしてきんぴらにして惣菜売り場で売る。昔の福島屋は今よりも、ごみが少なかったそうです」業界の商慣習に合わせるのではなく、理想から逆算していく。そうすることで、本当においしい食卓をつくることができる。

たしかに大変なこともあるでしょうけど、面白い仕事のようにも感じます。ぜひ福島さんの元でがんばっていただいて、食をつなげるエキスパートになってください。

(2016/6/29 ナカムラケンタ)