※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

「福祉」というと、どんなイメージをもっていますか。高齢人口が増え続け、日本全体として取り組むべき大きな課題になっている。仕事は大変で、現場で働く人は不足している。そんなことを耳にする人も多いと思います。

けれど視点を変えれば、日本そして世界のなかで「最先端」の課題と言えるのかもしれません。

日本の福祉に新たな風を吹き込むのが、一般社団法人FACE to FUKUSHI。

全国の福祉事業所と若い人材とをむすぶ就職フェアや、福祉職員同士が学びあう場としてのネットワークフォーラムを開催するなど、新しい試みを続けています。

全国の福祉事業所と若い人材とをむすぶ就職フェアや、福祉職員同士が学びあう場としてのネットワークフォーラムを開催するなど、新しい試みを続けています。そうして、大学生をはじめとした若者に福祉業界で働くことの魅力を発信し、現場で働く人たちが育ちあえる場をつくっていく。

ここで、事務局メンバーとアシスタントディレクターを募集します。

大切なのは福祉の専門的な知識よりも、目の前にある社会の課題や目の前にいる人に向き合うこと。まずは自分の身近なところに結びつけながら読んでみてほしいです。

訪ねたのは、大阪駅から徒歩5分ほどのビル。6階の1室がFACE to FUKUSHIのオフィスです。

まずお話をうかがったのは、河内崇典さんと大原裕介さん。

まずお話をうかがったのは、河内崇典さんと大原裕介さん。ふたりとも、それぞれが大学生だった10年以上前から、大阪と北海道を拠点にNPO法人や社会福祉法人の代表を務めてきました。

このふたりがFACE to FUKUSHIの共同代表も務めています。

大阪と北海道ではかなり距離があるけれど、きっかけは何だったのだろう。

大阪と北海道ではかなり距離があるけれど、きっかけは何だったのだろう。答えてくれたのは、右に座っている河内さん。

「とある研修会で『お前の年齢より下の世代が出てきたよ』ってある団体の代表から聞いて。会ったときに『こんなやつにはぜってぇ挨拶なんかしねぇ』って思ったのが最初の出会いです(笑)」

ふたりとも、当時この業界ではかなりの若手。大原さんも同様に、最初は河内さんにライバル意識を抱いていたそう。

「でも、次に会ったときに話してみたんです。そうしたら、障がいのある人たちがその地域のなかで暮らしていくことを支えようと、お互いが活動しているのを知って。しかも自らNPOを立ち上げていた」

「全国には同じような思いで活動しているやつがいるんだと、はじめて同志に会えたみたいでうれしくて」

当時、若い職員を抱えてNPO法人を経営するふたりにとって身近な問題だったのは、福祉の仕事にやりがいを感じる一方で、悩みを抱えて辞めていく人たちがいるという現実でした。

ふたりは、離職を減らし、より良い人材を採用し育てていこうと、それぞれの持ち味を活かして役割を担うようになっていきます。

河内さんは、これからの福祉をつくり支えていく担い手育成や、福祉事業を中心としたソーシャルベンチャーの創業支援に。

大原さんは、福祉の未来構想や経営課題について、福祉職員がともに本音で共有しあえるネットワークづくりや、障がい者福祉の政策づくりに特化していったそう。

FACE to FUKUSHIは、そんなふたりがもつ異なるアプローチを融合しています。

未来の福祉を支える人と出会い、育ち合う場をつくる。さらに、組織を超えて連携することで、ローカルなエリアでも有効な支援のかたちをつくっていく。そうしたことが、今まさに時代に求められているといいます。

「既存の社会制度サービスにはさまざまな条件があるため、支援の対象からもれてしまう人が多くいます。さらに、生活困窮者や手帳のない発達障害の子どもたちが、ニートや引きこもりとして社会との接点をもてなくなってしまっている。こうした現状が、地域や社会全体の大きな課題になってきた今、求められるのは、地域で暮らすなかで支援を必要とする人々をどう支えていくかということ」

「既存の社会制度サービスにはさまざまな条件があるため、支援の対象からもれてしまう人が多くいます。さらに、生活困窮者や手帳のない発達障害の子どもたちが、ニートや引きこもりとして社会との接点をもてなくなってしまっている。こうした現状が、地域や社会全体の大きな課題になってきた今、求められるのは、地域で暮らすなかで支援を必要とする人々をどう支えていくかということ」「いわゆる福祉の専門家だけで事業をやっていても、状況はなんら変わらない。これからの福祉は、経済学、社会学、都市工学など、多分野の人材が領域を横断してコラボレーションすることで、地域社会にアプローチする仕事になっていくと思います」

だからこそ、FACE to FUKUSHIでは、福祉業界と若手人材とが出会う機会づくり、育ちあう場づくりとして「入り口のデザイン」に力をいれているとのこと。

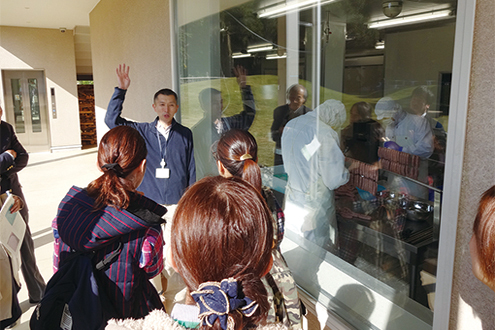

大学生に福祉の価値や可能性を発信し、全国の魅力ある福祉事業所との出会いをつくる就職フェア。大学生が福祉事業所を訪ねて学ぶ、合宿型の「FUKUSHI就活ツアー」。福祉業界で働く若手職員が事業所を超えて学び合うフォーラムなどを企画運営しています。

就職フェアでは全国各地の福祉事業所がブースを出展し、それぞれの活動を紹介しているといいます。

就職フェアでは全国各地の福祉事業所がブースを出展し、それぞれの活動を紹介しているといいます。「地方には面白い活動がいろいろあるんです」

少子高齢化が進む地方で、面白いとは。あまりピンとこないけれど。

「高齢者や障がいのある人たちの暮らしをあずかる福祉事業所では、多くの人が働いています。福祉を『まちの産業』として見ると、売上げが地域にある企業のベスト3に入っていたり」

「つまり、福祉事業所は福祉サービスの提供者として地域に貢献しているだけでなく、若者の雇用の場でもあり、視点を変えることで、若者の移住促進や地域産業の維持・発展にも貢献できるんです」

たとえば、高齢化とともに衰退傾向にあった漁港では、障がいのある人の力を活かして干物づくりを始めるなど、水産業と福祉とが連携した地域づくりが展開しているそう。

ほかにも、農林水産業、アート、文化、伝統工芸など、「福祉×〇〇」といったカタチで、地域の基幹産業を福祉の利用者が担う取組みが全国各地で展開しているといいます。

「そうして障がいのある人たちが、その地域らしい風景を残していく役割を果たしたり、稼ぎをつくって地域に経済的な潤いをもたらしたり。福祉を地域づくりの視点から眺めても、すごく面白いんじゃないかなと」

「さらに最近では、都市部でリタイアされたシニアの方に、田舎への移住を推進する市町村も増えている。元気なあいだはボランティアとして働いて、介護が必要になってもその地域で受け止めて。住み慣れた地域の、住み慣れた家で、その人の最期にみんなが寄り添う。そういった取組みが、新たな芽として各地に出てきています」

「さらに最近では、都市部でリタイアされたシニアの方に、田舎への移住を推進する市町村も増えている。元気なあいだはボランティアとして働いて、介護が必要になってもその地域で受け止めて。住み慣れた地域の、住み慣れた家で、その人の最期にみんなが寄り添う。そういった取組みが、新たな芽として各地に出てきています」自分の身近にも、実は、福祉が社会に作用する可能性が大きく広がっているのかもしれない。

「これからぼくたちが迎える社会のなかで、福祉の仕事がどういう意味や価値をもつか。それを知って、熱い思いをもてる人が増えたら、社会はもっとよくなっていくと思います」

「福祉の仕事は、単に『援護すべき人を支える仕事』ということではなく、社会全体にもっと大きなインパクトを与えるものになっていくと思うんです」

事務局の池谷徹さんにもお話をうかがいました。

これまでは、一般企業の人材採用支援や大学生向けの研修プログラムの企画運営などに取り組んできたそう。2年ほど前からここで働いています。

「福祉の人材育成や採用というテーマにそって企画を立て、必要なコンテンツをコーディネートする。そうして、社会にまだないものを生み出したり、既にあるけどうまく機能していないものをリデザインしたり。そんな仕事をしています」

「福祉の人材育成や採用というテーマにそって企画を立て、必要なコンテンツをコーディネートする。そうして、社会にまだないものを生み出したり、既にあるけどうまく機能していないものをリデザインしたり。そんな仕事をしています」東京で開催した就職フェアでは、福祉の現場で働く若手職員によるトークショーや、出展事業者による1社30秒の仕事紹介プレゼンテーションを実施したしたそう。

そうした取組みは、これまで現場を知らないまま就職先を選ばなくてはいけなかった学生にとって、自ら見聞きして自分に合った仕事かどうかを判断する機会になっているようです。

そうした取組みは、これまで現場を知らないまま就職先を選ばなくてはいけなかった学生にとって、自ら見聞きして自分に合った仕事かどうかを判断する機会になっているようです。出展法人にとっても、学生と近い距離感で自社を伝える機会となり、北海道から九州までの各地の事業所で、フェアをきっかけに職場体験に訪れる学生が現れたりと、採用につながる出会いが生まれています。

「全国各地から、福祉の仕事に誇りをもって活動している出展法人さんがチャレンジしに来てくれています」

どんな人が向いているでしょうか?

「今、非常勤理事を含めた5名体制でやっていますが、より良い福祉をつくるために、まだまだやるべきことがたくさんあると感じていて。事業内容はこれからも変化・発展していく可能性が十分にあると思います。変化を楽しみ、ないものをつくっていくことを面白がれるような人だといいですね」

池谷さんと働くのが、事務局長の岩本さん。

大学時代に手話サークルの先輩から誘われたのをきっかけに、河内さんが代表を務めるNPO法人「み・らいず」で4年間ボランティアとインターンをしていたそう。大学卒業後にいったん別の仕事をしたけれど、違和感を感じていたといいます。

大学時代に手話サークルの先輩から誘われたのをきっかけに、河内さんが代表を務めるNPO法人「み・らいず」で4年間ボランティアとインターンをしていたそう。大学卒業後にいったん別の仕事をしたけれど、違和感を感じていたといいます。「自分の人生を考えたときに、大きな企業のいち職員として働きつづけていって『本当に自分は満足できるのだろうか?』と疑問が浮かんで。そうじゃないだろうなって思ったんですよね」

「ぼくがここにいるのは、福祉だからというより、社会を少しでも良くするために自分自身で考え、行動していきたいと思うからで」

FACE to FUKUSHIでは、一人ひとりのメンバーが自律しながら、チームとして連動し、価値を生み出していくことが前提になるようです。

「より良い人材の採用や育成をカタチにするためには、多種多様な人たちと関わっていくことが必要です。ぼくたちがいかに福祉業界の内外の人たちとつながっていくかで、仕事の広がり方が変わっていきます」

ある現場で臨む課題に関連して、ブランディングやデザイン、研修などの依頼につながることも多いといいます。

「積極的にアイデアを出しあったり、自らネットワークを広げたりして、より質の高いサービスをつくり上げていきたいですね」

「積極的にアイデアを出しあったり、自らネットワークを広げたりして、より質の高いサービスをつくり上げていきたいですね」ここで働くということには、どんな可能性があると思いますか?

「今ぼくたちが取り組んでいることは、これからの社会に必要不可欠な領域だと思っています。その中核にFACE to FUKUSHIがいるということが価値になってくるんじゃないかな」

「道なき道を自分たちでひらいていかなきゃいけないけれど、ぜひ一緒にチャレンジしに来てもらえたらと思います」

最後に、大原さんの言葉を紹介します。

「自分が何のために仕事をするのか。それは人それぞれだと思うけれど、ここではいろんな人と関わり合って、ぶつかったり傷ついたりしながら、泥臭くも日々学びあっているような気がします」

「一喜一憂しながら、ともに仕事ができることって豊かだなと。そんな新しい豊かさも感じてほしいですね」

何かひっかかることがあったら、まずは会いに行ってみるのもいいかもしれません。

何かひっかかることがあったら、まずは会いに行ってみるのもいいかもしれません。そこには、目の前のことに真摯に向き合いながら、笑って生きている人たちがいます。

(2016/07/28 後藤響子)