※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

福岡県那珂川町、南畑(みなみはた)地区。博多駅から30分ほどの距離にありながら、豊かな自然に囲まれた里山がそこにはあります。

脊振山系の水があちらこちらを流れ、初夏にはホタルが飛び回る。

脊振山系の水があちらこちらを流れ、初夏にはホタルが飛び回る。川で楽しそうにはしゃぐ子どもたち。

秋には金色の稲穂が一帯を覆う。

その豊かな水に魅せられたうどん屋さんや、自然と向き合い作品をつくり続ける作家さん、Uターンしてカフェをはじめた方など。

若者からお年寄りまで、いろいろな人たちが暮らしています。

今回は、この南畑地区の魅力を住民と一緒に発掘し、発信していく地域おこし協力隊員を募集します。

羽田空港から1時間50分ほど飛行機に乗って、福岡空港へ。

ここから那珂川町への行き方はおおよそ2通りある。

ひとつは、地下鉄で博多駅まで行き、新幹線で博多南駅へ。そこからコミュニティバス「かわせみ」で町内まで乗り入れるという方法。

もうひとつは、空港から車で直接向かう方法だ。

今回は那珂川町役場の重富さんの運転で、町内の中ノ島公園まで移動することに。

同じく役場職員の土師(はじ)さんと一緒に、公園内の休憩所に腰かけてお話を伺う。

「前回任用した協力隊の長尾さんが、2年かけて地元の方との関係を築いてくれています。新しく入る方にも、長尾さんがやってきたことを引き継ぎつつ、どんどん地域に入っていってほしいです」と土師さん。

協力隊の長尾さんがやってきたことは、大きく2つに分けられる。地域の「情報発信」と、「移住」を促進する仕事だという。

協力隊の長尾さんがやってきたことは、大きく2つに分けられる。地域の「情報発信」と、「移住」を促進する仕事だという。那珂川町の現在の人口はおよそ5万人。都市部からのアクセスがいいこともあり、町全体の人口は少しずつ増えていて、2年後には「町」から「市」への移行が予定されている。

しかし一方で、山間部に位置する南畑地区ではじわじわと高齢化・過疎化が進んでおり、地区で唯一の小学校の生徒数は100人を切ってしまった。

「このままいくと小学校がなくなってしまう。『どうにかせないかんね』っていうことで、いろいろな取り組みがはじまったんですね」

まず動いたのは、7人の男たち。

南畑の各行政区の区長さんたちが力をひとつに、「南畑ぼうぶら会議」を立ち上げた。ぼうぶらは、南畑で昔から食べられてきたかぼちゃの一種だそう。

南畑の各行政区の区長さんたちが力をひとつに、「南畑ぼうぶら会議」を立ち上げた。ぼうぶらは、南畑で昔から食べられてきたかぼちゃの一種だそう。各地で地域活性化プロデュースを手がける江副(えぞえ)さんとともに、月に一度集まっては、南畑の課題を議論したり、イベントを企画したり。その様子をWebサイトやFacebookで発信したり、地域の人にフォーカスした冊子「南畑の本」を発行したり。

平均年齢65歳以上の区長たちが今一度南畑を見つめ直し、奮闘する姿に、新たなプロジェクトも動きはじめた。

「今年に入って『SUMITSUKE那珂川』という移住希望者向けのサイトをオープンしまして。南畑のことや空き家の情報を載せているんですが、2、3軒の物件に対してすでに20件以上の問い合わせがあり、驚いています」と重富さん。

空き家の問題は、ぼうぶら会議でも度々取り上げられていた。そのため、区長たちがそれぞれの区に声をかけて集めた空き家情報のリストをもとに、長尾さんが個別に対応していたという。

空き家の問題は、ぼうぶら会議でも度々取り上げられていた。そのため、区長たちがそれぞれの区に声をかけて集めた空き家情報のリストをもとに、長尾さんが個別に対応していたという。そんな状況が変わったのは、昨年の11月。

独自の視点で物件を紹介するサイト「福岡R不動産」が関わるようになったことで、「SUMITSUKE那珂川」も立ち上がり、よりしっかりとした事業の形が見えてきた。

ぼうぶら会議や福岡R不動産だけでなく、地域住民やそのほかの団体など、いろいろな人と人をつなぐ潤滑油のような役割を長尾さんが果たしてきたそう。

ぼうぶら会議や福岡R不動産だけでなく、地域住民やそのほかの団体など、いろいろな人と人をつなぐ潤滑油のような役割を長尾さんが果たしてきたそう。「今、この中ノ島公園の休憩所をリノベーションして、移住の相談や地域の人との交流が生まれるようなスペースにしようと計画しているところなんです」

「いろいろな人と関わることになると思うので、人と話すのが好きな人にきてほしいですね。あとはフットワークの軽い人のほうが合っていると思います」

一通り話し終えて、昼食をとることに。

公園から道路を挟んで向かいのうどん屋さん「わらの蔵恕庵」を訪ねた。

店主の中島さんは、博多生まれの博多っ子。30年間ラーメン屋を営んでいたという。

店主の中島さんは、博多生まれの博多っ子。30年間ラーメン屋を営んでいたという。ここ南畑の水に惹かれ、吸い寄せられるように移り住んできた。

「はい、サービスです。静岡の本わさび、つけながら食べてください」

そう差し出されたうどんとともに、中島さんのこだわりを噛みしめる。

「小麦粉は九州のもので、もちもちっとしている。外国産の小麦はゴツゴツっとした固さがある。コシと固さはカテゴリーが違うんですね。このうどんはコシがあるけれども、固くはない」

「ごぼう、どうですか。これは隣の地区で水田の稲作が終わったあと、二毛作で植えつけられるごぼうです。無農薬の水耕栽培で、大変なご苦労のもとつくられているんですよ」

煮卵、めんつゆ、ぬか漬け。

煮卵、めんつゆ、ぬか漬け。どの食材をとってもストーリーがあり、地場のものがふんだんに使われている。

食に興味のある人なら、これらの食材の生産者さんとネットワークを築くことで、協力隊として新たな事業のきっかけを生み出すことができるかもしれない。

「ありがとうございました。良いご縁がありますように」

中島さんはそう言って見送ってくれた。

外に出ると、雨足が強まっていた。逃げ込むように中ノ島公園四季彩館のなかへ。

ここからは、ぼうぶら会議会長の添田さん、協力隊の長尾さん、福岡R不動産の坂田さんにも輪に加わっていただく。

まずは長尾さんがここに至った経緯から聞いてみる。

「出版物の制作会社で、アシスタントをしていました。それから現代美術に感銘を受けて、絵を描いたりしていたんです。でも、作家として立つほどの個性は持っていなくて」

「出版物の制作会社で、アシスタントをしていました。それから現代美術に感銘を受けて、絵を描いたりしていたんです。でも、作家として立つほどの個性は持っていなくて」結婚後、子育てしながらでも自分の仕事を続けていきたいと思っていた長尾さん。

ただ、それが絵を描くということなのかどうか、はっきりしなかったそう。

「そんなときに地域おこし協力隊を見つけました。那珂川町に主人の実家があるんですね。そういう縁もあって、昔からよく来ていたんですが、特に愛着はありませんでした」

「でもこの仕事を通して、『地域の人たちの顔が見えてくるとこんなにも愛着が湧いてくるものなのか』と実感しています」

移住事業のヒアリングをするなかで、特にPTAの人たちの顔が見えてきたという。

「地域のご婦人方が面白いんですよね」と長尾さん。

この一言を皮切りに、みなさんからアイデアが次々に出てきた。

「かしわご飯。あれめちゃめちゃおいしいじゃないですか。若い奥さま方にも引き継いでほしい」

「5年生の家庭科の授業を親子参観にしたらいいんじゃないですかね。校長先生に言ったらできそうです」

「藤木食堂の藤木さんに来てもらうとかね」

「行政区ごとに違いもあるから、食べ比べしても面白そう」

話がどんどん広がっていく様子は、傍目から見ていてもワクワクする。

「人材が豊富なんですよ」と長尾さん。

「人材が豊富なんですよ」と長尾さん。「小学校に通うお子さんのご家族もいれば、作家さんもいますし、もとから住んでいる人、外からきてお店をやっている人もいます。そういう人たちが知り合って、動いていくきっかけになったらいいなと思っているんです。楽しそうでしょ」

「自然環境もそうですけど、みなさん当たり前に思っていることが素晴らしかったりするので。もっと自信をもってほしいんですよ」

長年南畑に住み続けてきた添田さんは、10年間大阪にいたことがあるそう。しかし、息苦しさに耐えられず、反発して帰ってきた過去がある。

「正直、都会の人みたいな感動はないんですよ。生まれてからずーっとおると、慣れっこになってるから。でも帰ってくれば落ち着くよね」

「正直、都会の人みたいな感動はないんですよ。生まれてからずーっとおると、慣れっこになってるから。でも帰ってくれば落ち着くよね」「ぼくは昔から、ここは“福岡の軽井沢”って言ってるんですよ。写真で見たら、『え?こんなにきれいなのね』って思うときがあるぐらい(笑)」

真新しいことばかりが価値になるとは限らない。

真新しいことばかりが価値になるとは限らない。南畑には、ダイヤの原石のような“当たり前”がいたるところに転がっている。

行政区ごとの「おこもり」という飲み会に参加したときのエピソードを、坂田さんが話しはじめた。

「移住の事業についてご説明をしたくて。予算や決算について話すような、かっちりした総会があったんです。そこで話そうとA4の資料もつくったんですが、少し話したところで『あとはおこもりのときに話して』と言われまして」

「移住の事業についてご説明をしたくて。予算や決算について話すような、かっちりした総会があったんです。そこで話そうとA4の資料もつくったんですが、少し話したところで『あとはおこもりのときに話して』と言われまして」それはつまり、飲みの席ですよね(笑)。

「そうなんです(笑)。一升瓶持っていって、最初の5分間だけ時間をもらって話しました。さっさと終わらせてほしい空気感がすごいんですね」

「ただ、乾杯した後から『あれってどうなん?』とか、『わたしが死んだらうち使っていいよ(笑)』とか、ざっくばらんに言ってくれたり。後日に『あのとき酔っ払ってたから、ちょっと時間とって真面目に話したい』って集まってくれたりとか。ちゃんと聞いてくれているんですよね」

自然との距離が近い里山は、手入れをしなければすぐに荒れてしまう。

自然との距離が近い里山は、手入れをしなければすぐに荒れてしまう。だからこそ、自分たちの地域を自分たちの手で守っていこうという意識が強いのかもしれない。

「『おこもり』もそうですが、想定しないことがいっぱい起きます。今までの価値観と違うこともいっぱいあるでしょうし。スピード感もきっと全然違う。そういう違いを楽しめることが大事かなと思います」

なかなかコミュニケーションがうまくいかず、誤解を生んでしまうこともある。

けれども、南畑には心強い味方がいることも確かだ。

「協力隊として入ってくる前に、プロデューサーの江副さんの存在やぼうぶら会議があったことの意味は大きかったと思います。役場のみなさんも、とてもよく話を聞いてくださるんですよ!それはちゃんとアピールしたいなって思います」

みなさんは、どんな人に来てほしいですか。

「自分のやりたいことと南畑のためになることが重なる人だといいですね。やりたいことがどう南畑のためになるか、実験する3年間と思ってもらっていいのかもしれないです」と坂田さん。

添田さんも、「南畑を元気にしたいという気持ちがあって、自分から提案ができる方やったらいい。それに対してぼくらができることはしていくので」と続ける。

自分の興味があること、得意分野を活かして働ける環境なのだと思う。地域にどうつなげていけるかは、ここに来てから考えるのでも遅くはない。

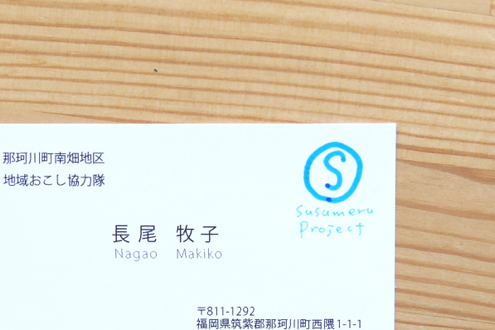

長尾さんの名刺の右上には、手書きで「susumeru project(すすめるプロジェクト)」という文字とロゴが載っている。

「自分の仕事って、実はまだぼんやりしています。でも、何か見つけられそうな気がするんです」

「自分の仕事って、実はまだぼんやりしています。でも、何か見つけられそうな気がするんです」ひとりで見つけられなくても、みんなと一緒にすすめば見えてくるものがあるのかもしれません。

自分のやりたいこと、進みたい方向がはっきりしていなくても、南畑のほうに惹かれるものがあったなら、まずは一歩近づいてみてほしいです。

(2016/7/13 中川晃輔)