※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

まるで桜の花びらを見ているかのような、淡いピンクと柔らかい質感。実はこの器、有田焼なんです。

つくっているのは、有田に200年以上続く「弥左エ門窯」です。

つくっているのは、有田に200年以上続く「弥左エ門窯」です。熟練した職人の技術や有田焼の伝統的なデザインを活かし、これまでにない新しい有田焼を提案しています。

なかでも、日本の四季をイメージした「JAPAN」シリーズは海外でも人気。

弥左エ門窯の有田焼が広まっていく一方で、人手が足りていないといいます。

そこで今回は、弥左エ門窯で働くマネージャー・営業・工場事務を募集します。経理や販売店の店長候補・販売員も募集するので、ぜひ続けて読んでみてください。

佐賀県有田駅からタクシーに乗って10分ほど。

小高い山の上に弥左エ門窯の工房兼事務所があります。

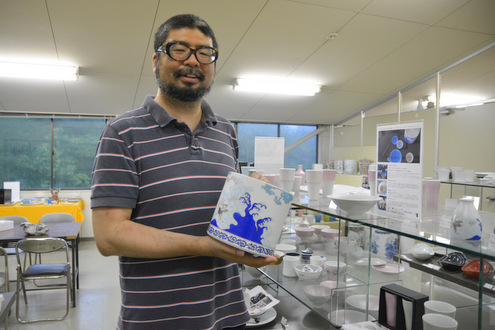

様々な絵柄の有田焼が展示されている部屋で、代表の松本さんが迎えてくれました。

松本さんは弥左エ門窯の7代目です。

松本さんは弥左エ門窯の7代目です。まずはじめに新ブランドが生まれた経緯をうかがってみると「全然成功エピソードじゃないんですよ」と松本さん。

「私が帰って来て早々にこの会社は倒産しているからね(笑)」

戦後間もないころは、松本さんのお祖父さんが「Gold Imari」というブランド名で有田焼を海外輸出し、会社は700人もの従業員を抱えるほどだったそう。

ところがだんだんと円が高くなり、バブルもはじけると輸出が途絶えてしまった。東京で銀行員をしていた松本さんは急遽呼び戻されたといいます。

「帰ってこいと言われて帰ってきたら、20億円も借金があった。2001年に民事再生したんですね。従業員は50人までに減らして、工場もひとつにして。そのときから私が社長になるわけなんですけど、同じようにいままでの有田焼を続けても難しいなと思ったんです」

その理由のひとつが、卸値の低さ。有田焼では定価の25%ほどの価格で問屋に卸すのが一般的なのだそう。

そしてもうひとつが、商品がいまの時代に合っていないということ。バブル時代は華やかな絵柄の有田焼が好まれたけれど、いまでは何十万円もする大きな花器を家に置こうとする人は少ない。

そこで松本さんが打ち出したのが「ARITA PORCELAIN LAB」というブランド。

有田焼の伝統的なデザインや熟練した職人の技術を生かした新商品を開発し、実店舗や通販サイトで直接販売しています。

とはいえ、弥左エ門窯はもともと職人の集団。スタッフにデザインに長けた人がいるわけでもなく、代表の松本さん主導のもと手探りで開発することからはじまりました。

とはいえ、弥左エ門窯はもともと職人の集団。スタッフにデザインに長けた人がいるわけでもなく、代表の松本さん主導のもと手探りで開発することからはじまりました。いまのライフスタイルに合わせて、シンプルでモダンなものを。

最初は楕円形のお皿やボーダーの入ったコップなどをつくりました。

新商品にも伝統の技を活かしている。なんとボーダーのラインは転写ではなく、熟練の職人さんが一本一本を等間隔に線を引いているのだとか。

新商品にも伝統の技を活かしている。なんとボーダーのラインは転写ではなく、熟練の職人さんが一本一本を等間隔に線を引いているのだとか。「ただ、これだと値段が高くならないんですね。大手のインテリアショップで扱われても、うちのブランドを強く打ち出せるわけでもなく、デザインも真似しやすいから同じようなものが増えていった」

「たくさん取り扱いいただいたので売り上げもそれなりに上がったんですけど、リーマンショックのときに一気に落ちて赤字になってしまった。このままだとまずい、海外へ行くしかないと思って考えたのがJAPANシリーズです」

春は桜、夏は紫陽花、秋は紅葉、冬は粉雪。

春は桜、夏は紫陽花、秋は紅葉、冬は粉雪。日本の四季をイメージしたJAPANシリーズ。

これまでの有田焼とはまったく違ったものに見えるけれど、しっかりと有田焼のDNAを受け継いでいるといいます。

「もともと有田焼っていうのは、日本家屋の中でロウソクの明かりの下一番きれいに見れるように配色されていたはずなんです。だから、表面はつやつやして濃い配色になっている。そういったところをいまの時代に合わせようと、まず下地となる白色の釉薬の開発からはじめました」

下地によって上に塗る色の発色も変化するため、釉薬の役割は大きい。

松本さんはこれまで使われてこなかった材料を使用して、新しい釉薬を開発。さらに、釉薬は浸して使うのが一般的なところを、弥左エ門窯では職人がひとつずつ筆で塗っています。

「そうすることで刷毛の陰影が出てきて、それがまた色合いをマッドな感じに落とすんですね。ピンクやブル−の色も昔ながらの材料を使った色じゃなくて、実験を重ねることで新しいものを開発して」

職人さんや百貨店の人に意見をもらいながら何百回と実験を繰り返し、JAPANシリーズは誕生したといいます。

職人さんや百貨店の人に意見をもらいながら何百回と実験を繰り返し、JAPANシリーズは誕生したといいます。ニューヨーク・パリ・台湾などで行われた展示では、とても大きな反響があったそう。売り上げも右肩上がりだといいます。

これほどの商品をデザイナーやブランドディレクターを雇うことをせず、すべて自社で手がけて開発した。なかなかできないことだと思う。

「有田焼がなぜ400年も続き、これだけ多くのみなさんに認知されているかというと、デザインが制約を与えているからなんです。有田焼には三様式と言って柿右衛門様式と鍋島様式と古伊万里様式があって、それぞれの絵柄に使える色や模様が決まっている。だから、何となく器を見ても有田焼だなってわかるのはそういうことなんです」

「つまり素材や形ではなくて、絵柄や色自体に有田焼としてのアイデンティティがある。私はデザイナーではないからデザインすることはできないけれど、絵柄や材料や技法を組み合わせたデザインならできた。有田焼が持つポテンシャルから、こういう商品が生まれたんだと思います」

新しい色で伝統的な絵柄を描いたり、逆に昔ながらの色を使って新しい絵柄にしたり。

新しい色で伝統的な絵柄を描いたり、逆に昔ながらの色を使って新しい絵柄にしたり。組み合わせによって有田焼の可能性は無限大だといいます。

「私は新しい様式をつくればいいんじゃないかと思っているんですよ。有田焼が次の500年につながるように」

伝統工芸って、まだまだ進化していけるものなんですね。

「そうです。伝統って進化していかないと続いていかないと思うので。常に革新していかないと」

そんな松本さんの元に著名なデザイナーや作家さんからの依頼が増えているといいます。「エヴァンゲリヲン」や「おそ松さん」などアニメキャラクターとのコラボもよくあるのだとか。

最近では、フランスの香水ブランドMITSUKOの特製ボトルを弥左エ門窯が手がけました。

JAPANシリーズをはじめとした新商品は日本だけでなく海外でも受け入れられ、今後はパリやロサンゼルスに出店する予定だといいます。

JAPANシリーズをはじめとした新商品は日本だけでなく海外でも受け入れられ、今後はパリやロサンゼルスに出店する予定だといいます。「有田焼はもともと日本の侘び寂びの文化というより、特別な日に使ったりする派手な文化の商品なんですね。その日本のラグジュアリーなスタイルを海外にも発信できるような世界ブランドにするのが、いまの第一の目標です」

これからの広がりに向けて、新たに人が必要です。

これからの広がりに向けて、新たに人が必要です。「もう私が忙しすぎて。簡単に言えば私の分身がほしいんです」

というのも、海外での展示会や新商品の企画など、多くの部分を松本さんひとりが担っているのだそう。

通販サイトに載せる商品写真も、松本さんが撮影している。

「もともとは窯元で現場の人が多い会社なんですよね。何かをスタッフに振っても、ちょっとした判断ができなくて全部私に戻ってきちゃって、結局やるのは私。このままだとまずいので、まずはタスクや進捗を管理してくれる秘書寄りなマネージャーがほしいんです」

「あと営業では、出版会社で働いてるような人がいいなと思っているんです」

出版会社?

「うちの営業は飛び込みとかなくて、基本“待ち”なんです。たとえばキャラクターとのコラボ商品をつくりたいと問い合わせがくる。営業はそこで企画書をつくって、デザインについては私や外部のデザイナーさんに投げてもらいながら調整してもらう。簡単にイラストレーターを使って貼り付けたり、試作品の写真を撮って送ったりするんです」

だから一般的な営業スキルよりも、写真や文章がうまいほうがよいのだそう。

だから一般的な営業スキルよりも、写真や文章がうまいほうがよいのだそう。「経験は必要ないし、若い人でも全然構わない。ようはうちの会社にパソコンが得意な人が少ないし、写真もなかなかできないんですね。有田焼のことについては後からいくらでも教えられますので、パソコンを使ってテキパキ仕事できる人に来てもらいたいですね」

スタッフの方にも話をうかがいます。

営業部の久家さんです。

久家さんは以前、有田でNPO法人の中間支援団体で働いていました。

久家さんは以前、有田でNPO法人の中間支援団体で働いていました。弥左エ門窯では、営業部でとくに海外案件と通販事業を担当しています。

最初のころは今回募集するマネージャーと同じように、松本さんのそばで仕事をしていたそう。

「けど、変えてもらったんですよ。やっぱり松本は経営者だから、いつまでも仕事をして夜遅くまで会社にいたりするんです。それに自分も付き合っちゃうとなかなか大変で。『もう無理です』って伝えました」

松本さんはどんな反応でした?

「『そうだよね…』って(笑)。言えばわかってくれるんです。逆に、言わなきゃわからない人なので。だから、ちゃんと自分の意思表示ができる人じゃないとしんどいと思う。自分のいまの状況を説明して、できること・できないことを伝えないと。けっこうしんどいこともありますから」

忙しいですか?

「仕事は遅くなっても18時には帰れます。ただ、突然仕事を振られることがあるんですね。百貨店に行ってくれとか、海外展示に対応してくれとか。パリの展示会なんて、松本が行けなくなったから、私ひとりで行ってきてって」

いきなり海外だと、びっくりしますね。

「ほんとに。ただ、行けばなんとかなるんです。展示会に通訳さんはいるし、基本的に大きいブースを他者と一緒につくることになるので、やることはそんなに大掛かりでもなくて。販売の仕事はやったことないけど、それも試行錯誤ですね」

久家さんは有田焼を好きになれる人に来てほしいと話していました。

久家さんは有田焼を好きになれる人に来てほしいと話していました。好きなものを扱う仕事であれば、大変なときも踏ん張れるはず。

「私がここで働いている理由は、有田の労働搾取をなくしたいと思っているからなんです。有田って田舎なのでどうしても給料が安い。佐世保や福岡に比べても、極端に安い。そのあたりを変化させたいと思っているんですね」

「それは松本も理解してくれていて。実際にここに入ったときより給料は上がっていってます。うちの会社が起点となってほかの窯元や問屋で働く人の給料も上がっていけば、必然的に後継者や若い人も増えていくと思うんですよ」

多くのものづくりの現場で若手不足が問題となっているけれど、弥左エ門窯では若い職人さんが着実に増えているそうです。

多くのものづくりの現場で若手不足が問題となっているけれど、弥左エ門窯では若い職人さんが着実に増えているそうです。これからブランドをさらに展開していくためには、営業や管理など会社全体で力をつけていく必要があります。

有田焼の次の500年に向けて。弥左エ門窯と一緒に歩んでくれる人を募集します。

(2016/8/2 森田曜光)