※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

大粒のミョウガがとれる夏。紅葉が美しい秋。

分厚く雪が降り積もる冬を超えて、水芭蕉の咲く春を迎える。

色濃い四季には、この土地の魅力が詰まっている。

岐阜県飛騨市。

岐阜県飛騨市。2004年、古川町・神岡町・河合村・宮川村の4町村が合併してできた県最北端のまちです。

人口はおよそ24,000人。全国の多くの地方と同じく、ここでも少子高齢化が進んでいます。

そんななか立ち上がったのは、各町村に生まれ育った地元の人たちでした。

「この前、小学校の卒業式を見に行って。すべての子どもにとってここがルーツなんだよね。それは何があっても変わらんことで。だからこそ、子どもらがどこへ出ても自慢できる、大事な場所にしていかにゃいかんと思ったんだ」

今回は、旧河合村と宮川村(現在は河合町と宮川町)、それぞれを舞台に活動する地域おこし協力隊の募集です。

いずれの地域にも、芽を出そうとしている種があります。

そこに水を撒いて芽吹かせられるのは、あなたかもしれません。

東京から新幹線と電車を乗り継ぎ、揺られること約4時間半。かつての城下町の面影を残す飛騨古川駅に到着した。

今回の目的地は、さらにもう少し先にある。車で30分ほど北に向けて走ると、旧村役場だった河合振興事務所が見えてくる。

ここで地域振興協議会の事務局長を務める中矢さんにお話を伺った。

協議会のはじまりは4年前。生徒数の減少に伴い、町内唯一の中学校が統合されることに。

協議会のはじまりは4年前。生徒数の減少に伴い、町内唯一の中学校が統合されることに。「このまま子どもがいなくなれば、きっと地域が疲弊してしまう」

そんな危機感とPTAからの要望をうけ、立ち上がったという。

「まずは月に一度、若手を中心に各種団体を集めて話し合うことからはじめました。がやがや会議したり、KJ法をしたりしながら、とにかく河合のいいところを拾って伸ばしていったらどうや?って」

議論を経て、「河合っ子応援部会」「親雪部会」など6つのテーマをもった部会を結成。さらに3年前、地域コーディネーターとして県外からひとりの女性がやってきたことで、河合の人たちはたくさんの刺激を受けたという。

「川邊冬希(かわべふゆき)さんという子で。ここへきてすぐに祭りで笛を吹いて、一躍話題になったんです(笑)。河合のなかでも彼女のファンは多かったと思いますよ」

行事に参加したり、地元の人と料理をしたり、景色を眺めたり。

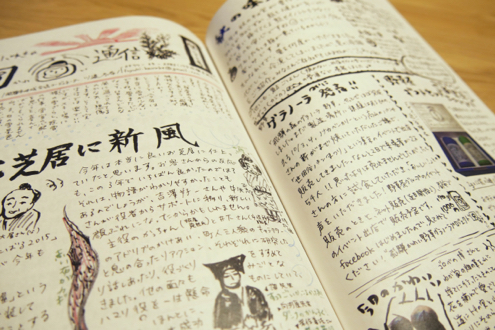

日々の体験をもとに綴られた「河合通信」は好評で、3年の任期の間、毎月一度発行され続けることになる。

「ガイドブックには載らないことを自分の視点で発信してくれていたんです。きれいな字ではないけれど、味があって。そこが逆に読もうとさせるよね」

その後、川邊さんは地元の山形へ。3年間の活動をまとめた本が残っているので、その足跡をたどることは可能だ。

その後、川邊さんは地元の山形へ。3年間の活動をまとめた本が残っているので、その足跡をたどることは可能だ。「ただ、彼女のやってきたことを肩代わりしてもらいたいわけではないんです。川邊さんと3年間で見つけてきた資源を、これからどう活かすか一緒に考えたい」

外からの視点が入ったことで、地元の人にとっては当たり前だったものの本当の価値が見えてきたという。

たとえば、小学校の運動会のこと。

「ここではふるさと運動会と言って、地域の人も一緒になって参加するんです。児童数は47人やけど、地域の人だけで400人ぐらいにもなります。鯉のぼりも地域の有志で掲げて、それはもう、びっくりするぐらいの風景で」

前日まで雨だった年には、中高生も一緒になってグラウンドを整備。フィナーレはいつも盆踊りで締めくくる。

前日まで雨だった年には、中高生も一緒になってグラウンドを整備。フィナーレはいつも盆踊りで締めくくる。秋の学習発表会の際には、「ふるさと芸能部会」と一緒に歌舞伎や太鼓、盆踊りを披露。

「4、5年続けてきたら、親世代よりも子どもたちのほうがうまくなって(笑)。今度は逆に、父兄に呼びかけて子どもたちから教えてもらう会を開くんです。小学校の行事を地域のみんなで楽しんでますよね」

伝統的な文化や地域との触れ合いを大切にしながら子育てしたい人にとって、この環境はとても魅力的だと思う。

伝統的な文化や地域との触れ合いを大切にしながら子育てしたい人にとって、この環境はとても魅力的だと思う。それから、驚いたのは冷房だ。

雪蔵に溜めた雪を使い、冷却した水を循環させることで、事務所内の空気を冷やしているという。

「普通の冷房と違って、体にめっちゃやさしいんです。まろやかな感じするもんな」

蔵を開けてもらうと、ひんやりして気持ちいい。

雪は生活を阻害する側面もあるけれど、それを逆手にとって活かす方法を河合の人たちは考えてきた。

スキー場でのイベントや各地で雪像の設置などを行う地元の青年有志団体「雪匠組」がいたり、雪のなかで生酒を寝かせ、夏場に出荷する「雪中酒」の開発など、たくましく生きる知恵と工夫が根付いている。

町内には野草や山菜を加工できる施設もあり、野草茶やグラノーラなどといった商品開発も進めているところだという。

町内には野草や山菜を加工できる施設もあり、野草茶やグラノーラなどといった商品開発も進めているところだという。「免許や人手の課題があって、今は委託で製造しています。市でも薬草を使った商品開発に力を入れているので、そことコラボしたり、あるいはギフトセットをつくるなどして、ここから少しずつスモールビジネスをつくっていきたいですね」

どんな方に来てほしいですか。

「まずは部会やイベントに参加して顔を覚えてもらうことも必要だと思うので、とにかく元気な人がいいですね。せっかく来てもらうからには、地域の人と一緒に楽しみながらやれる人がいいと思います」

ここでもうひとり紹介したいのが、前原さん。

河合町ではないものの、神岡町山之村地区の協力隊として今年から活動している方だ。

小さいころからわらびもちが好きで、研究の末、飛騨にたどり着いた前原さん。

小さいころからわらびもちが好きで、研究の末、飛騨にたどり着いた前原さん。当初は協力隊でもなく、職のないまま飛び込むような状態だったという。

「それでも『畑の仕事手伝ってみないか?』とか、『牧場のイベントで人が足りないんだけど、バイトこない?』って声をかけてもらいましたね。『あいつ、何しにきたんだろう』と言われる期間は少なかったです」

今はわらび粉の生産に挑戦していて、すでに粉になることは確認できたそう。

「大量生産しないと売れないという考え方もありますけど、自分は、適正な価格で適正な分だけ売るのが一番いいのかなと思っています。わらび粉だけで一年分の稼ぎを得ることは考えていないですね」

前原さんは、3年間という協力隊の任期を終えた後も飛騨で暮らしていくことを考えているという。

活動地区は違っていても、よき相談相手になってくれるだろうし、共同で企画を立てれば、できることの幅も広がっていきそうな気がする。

「最近は、わらび粉をつくる一連の流れが面白いなと思ってまして。生産する過程も体験できるような、滞在型のツアーをやりたいですね」

前原さんに引き続き同行していただき、今度は宮川町へと向かう。

前原さんに引き続き同行していただき、今度は宮川町へと向かう。途中山道も通りながら、車で25分ほど。きれいな田園風景が見えてきた。

南北に長い宮川町の真ん中あたり、種蔵と呼ばれる集落だ。

あちこちに点在する「板倉」は、飢饉や火災に備え、食料や種を保存していた重要な建築物だという。

あちこちに点在する「板倉」は、飢饉や火災に備え、食料や種を保存していた重要な建築物だという。あたりを眺めてみても、古川や河合と比べ、より自然が深い土地のように感じる。

「一番の売りは、なんといってもこの自然環境ですよね」

そう話すのは、宮川町地域振興協議会の会長である志田さん。普段は100年以上続く実家の旅館を営んでいる。

「春先には、池ヶ原湿原に水芭蕉がばーっと咲きます。駐車場から2〜3分で行けるので、車椅子でも見に行ける水芭蕉を目指しているんです」

「春先には、池ヶ原湿原に水芭蕉がばーっと咲きます。駐車場から2〜3分で行けるので、車椅子でも見に行ける水芭蕉を目指しているんです」「それから露地栽培のミョウガや赤かぶら、えごまや万波そばなんかも特産品ですね。町の中心を流れる宮川には鮎がいまして。縁あって鮎釣り名人の方が移住してらして、今度鮎釣り大会も企画しています。ダム湖を使ったEボート大会も今年で20回目になりますね」

南北に長いため、北と南では生活様式や文化、言葉まで若干異なるそう。町内でさまざまな違いがあることも、面白さのひとつだという。

南北に長いため、北と南では生活様式や文化、言葉まで若干異なるそう。町内でさまざまな違いがあることも、面白さのひとつだという。豊かな自然に囲まれて、その恩恵を受けながら暮らしてきた人たち。年を重ねてますます見えてくる魅力もあるし、仕事になりそうなアイデアは浮かぶ。

けれども、それを事業やPRという形で実行していくのが難しい。

河合町に川邊さんがいたように、宮川町にも外からの視点で見つめ直し、行動を起こしていく人が必要なのかもしれない。

「ここにはいろんなものが転がっとると思うんですよね。だからまずは、宮川を一通り自分の足で歩いて、自分に合う題材を探してもらうことが大事だろうな。山、川、谷を歩けるような体力のある人。お酒の好きな人もいっぱいいますんで、できれば飲める人のほうがいいですね」

志田さんのお話にも出てきた、露地栽培のミョウガ。

ここで45年にわたって育て続けてきたのが、金山さんだ。

「ミョウガって、本当はいろんな使い方ができるんです。もちろん、刻んで万波そばに入れてもおいしいし、てんぷらにしたり、かぶらと一緒に漬けてご飯のおかずにしたりね」

「ミョウガって、本当はいろんな使い方ができるんです。もちろん、刻んで万波そばに入れてもおいしいし、てんぷらにしたり、かぶらと一緒に漬けてご飯のおかずにしたりね」「収入的には、米よりいいですよ。純利益ですけど、反収(約10アールあたり)30万円は間違いない。農薬も使ったことないし、肥料もほとんど使わんですわ。使うのは人力だけ。その人力が足りない」

過去にはインターネット販売に挑戦したこともあるけれど、運送費が高くついてしまい、2回ほど注文をもらって以降は音沙汰なくなってしまった。

過去にはインターネット販売に挑戦したこともあるけれど、運送費が高くついてしまい、2回ほど注文をもらって以降は音沙汰なくなってしまった。山菜採りや冬場の除雪といったほかの仕事との組み合わせや、より付加価値を高めるブランディングの仕方など、金山さん志田さんとともに考えながら実践する人が求められている。

ただ、ぐいぐい引っ張っていく人がいいとは限らない。

「宮川の一番はのんびり。観光でぱっぱと見るようなところじゃなくて、じっくり眺めていると見えてくるものがあるんです。いい景色も、鳥の鳴き声や虫の羽音も、春夏秋冬の移り変わりも」

「紅葉がはじまれば、みんなでそばをうって、景色を眺めながら食べる。冬場の雪に包まれた風景もきれいです。季節によってガラッと変わりますよね」

ぽつりと漏れた「いいとこだな」の一言に、このまちへの想いが詰まっていた。

ぽつりと漏れた「いいとこだな」の一言に、このまちへの想いが詰まっていた。河合町と宮川町。

四季が色濃く、自然とともに暮らす知恵や楽しみ方をそれぞれに持っているまちでした。

のんびり、じっくりと、種に水をやるように関わり続けたら、いろいろと芽吹いていきそうな予感もします。

何か気になる種を見つけたら、ぜひ応募してみてください。

(2016/8/29 中川晃輔)