※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

岐阜県・白川町。佐見川、白川、飛騨川、黒川、赤川の5つの清流が町内を走る。町の面積の88%は森林。水と緑に恵まれた自然豊かな土地です。

山の斜面には茶畑が広がり、特産品の白川茶がつくられています。

この景色に魅せられて、国内外から多くの旅行者が訪れるそう。

この景色に魅せられて、国内外から多くの旅行者が訪れるそう。この町へ訪れた人が一息つく場となっているのは、道の駅「美濃白川ピアチェーレ」。運営するのは、有限会社白川町農業開発です。

7月から代表に就任した小西さんも、自然豊かな白川町に魅せられた一人。東京から移住してきました。

今回は、地域おこし協力隊となり、白川町の魅力を発信したり、人々が交流したりする場へと道の駅を盛り上げていく人を募集します。

町のことは地元の方に教わりながら、外からの視点を活かして道の駅を変えていく。地域の方、先輩隊員の方と連携することで、この場所が生まれ変わる可能性は広がっていくと思います。

取材のなかで出会ったのは、自分で仕事をつくることに挑戦している人たちでした。

これから出会う人たちと、この町でどんなことをしていけるか、想像しながら読んでみてほしいです。

名古屋から岐阜に出て、高山本線に乗り換える。電車は2両口。途中、ワンマン列車に乗り換え、白川口駅に着いた。

迎えてくれたのは、町役場の長尾弘巳さん。

長尾さんの運転で道の駅へと向かう。飛騨川を横に眺めつつ車が走る。斜面が急な山々に圧倒された。

長尾さんは生まれも育ちも白川町。役場に勤めて24年になるそう。

長尾さんは生まれも育ちも白川町。役場に勤めて24年になるそう。今は、町内にある450戸の空き家のうち貸したり売ったりできる物件と移住希望者をつないでいく活動に力を入れているのだとか。

「昨年4月に地域振興係ができるのと同時に、移住・交流サポートセンターも開設して。白川町での暮らしを試してもらうために、1〜3ヶ月ほど農家民泊みたいに泊まっていただく体験住宅もはじめました。もうすぐ2軒目もできるんですよ」

昨年は7組15人の方が移住してきたといいます。

「今年はサポートセンター自体をNPOにしたいなと。今は役場のなかにあるけれど、NPOになれば柔軟に活動できるし、スピード感も出てくる。空き家の管理業では、ある程度利益を出せるような仕組みも考えていければいいなと思っています」

話をしているうちに、10分ほどで道の駅に着いた。

道の駅ピアチェーレには、いろんな施設があります。

道の駅ピアチェーレには、いろんな施設があります。白川茶や農産物加工品、お酒、まゆをつかった工芸品など地元の特産品を揃える売店やレストラン。3年前にできた日帰りの温泉施設は人気だそう。

お茶の加工場や、県内産の豚をつかったハムの加工場もある。お茶の加工場を見せてもらうと、扉を開けた瞬間、茶葉のいい香りが広がった。

売店で白川茶をいただいた。地元のおかあさんがアルバイトの女の子に「こうやって急須を回して、味が均等になるようにちょっとずつ注ぐの」と手本を見せながら淹れてくれた。

売店で白川茶をいただいた。地元のおかあさんがアルバイトの女の子に「こうやって急須を回して、味が均等になるようにちょっとずつ注ぐの」と手本を見せながら淹れてくれた。お茶の深い香りと濃い味がする。

「昔はお茶っぱを手で揉むことで水分を上手に飛ばして、旨みを凝縮させるという作業をしたんです。その実演も、ここでしたりして」

お茶の産地ならではの文化が残っている。

ほかにも敷地内には、町内で採れた野菜を販売するお店「野菜村チャオ」や、地元のおかあさんたちが地元食材でつくるお惣菜や弁当を販売する「てまひまの店」というお店もある。

新茶まつりに朴葉寿しフェスタ、秋の収穫祭といったイベントも開催している。

新茶まつりに朴葉寿しフェスタ、秋の収穫祭といったイベントも開催している。これから入る人にも、いろんな施設が揃う場所を活かして、住民の方や訪れた人と交流できるようなイベントを企画していってもらいたいそう。

事務所へ移り、代表の小西正中(まさのり)さんにお話を伺います。

実は小西さんは、今年7月に東京から移住してきた。

実は小西さんは、今年7月に東京から移住してきた。きっかけは何だったんですか?

「移住や田舎暮らしがテーマのイベントに行ったんです。そこで、白川町の葛牧という地域の茶畑のポスターを見て、『あ、ここに行こう』と思いました」

「2月ごろやってきて、2泊3日で長尾さんたちに町内全域をご案内いただいて。帰るときには、家を探してくださいねと伝えました」

「2月ごろやってきて、2泊3日で長尾さんたちに町内全域をご案内いただいて。帰るときには、家を探してくださいねと伝えました」空気も水もきれい。空き家もたくさんある。地域の人はいい人ばかり。

だけど仕事がないことが原因で、若い人たちが町から出て行ってしまう。

「だったら仕事をつくって、町で働きたいという人をつくるほうが大事じゃないかと。それができる機会になると思ったので、2年間代表をやらせてもらうことにしたんです」

まずは施設運営について勉強したり、ネット環境を整えたり、従業員一人ひとりと面談したりするところからはじめた。

「意思疎通がとれていることが大事。地域のインフォーマルなコミュニケーションは、本来販売にも活きてくると思うんです。商品の説明ではなくて、どんな人がつくっているのかをお客さんに伝えていく。そうすることで『〇〇さんがつくったものを買いたい』と思う人が集まっていくんじゃないかな」

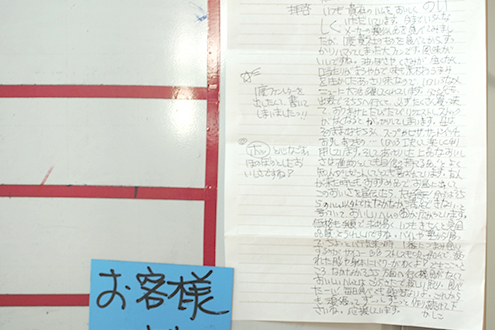

小西さんは、お客さんにもなるべく声をかけ、会話の内容をHPに載せて発信していくことを計画中。事務所の入り口には、お客さんから手紙が届いたという手紙が貼られていた。

まだ小西さんのなかで温めている最中だけど、温泉やレストランなど今ある施設と白川町の自然環境を活かしたアイデアをたくさん話してくれました。

まだ小西さんのなかで温めている最中だけど、温泉やレストランなど今ある施設と白川町の自然環境を活かしたアイデアをたくさん話してくれました。「今のこの施設全体はダサいというか。どれが売れ筋になっていて、どう展開するのかということも見直していかないといけない。県内産で付加価値の高いものを発信していく。そうすればすごく生き返ると思いますね」

「お客さんが来なくなっているのは事実です。今までの道の駅とは違った考え方をしないと」

長尾さんにも、道の駅をどんな場所にしていきたいか聞いてみます。

「もっと情報をうまく発信して、来た人にメリットがあるといいなと思って。白川町を発信できるいちばんのPRステーションの場になってほしいですね」

「もっと情報をうまく発信して、来た人にメリットがあるといいなと思って。白川町を発信できるいちばんのPRステーションの場になってほしいですね」「さらに、体験住宅の運営や空き家の提供をしている移住・交流サポートセンターが拠点をここにおいて、移住希望者に気軽に寄ってもらって、町内を案内したり、移住の相談ができる場になればいいなと思います」

目立った観光スポットがあるわけじゃないけれど、自然が一番の魅力。

田舎暮らしや農業体験、川遊びなど、町の強みになる企画は考えられそう。

実際に、かまどや遊具を自宅に持っている地域の方と一緒に、「山っ子プロジェクト」という遊びをテーマにした親子向けの企画も、協力隊が行っているとか。かまどでご飯を炊いたり、端材をつかって工作をしたり。

自然に触れ合いながら子どもが育っていく環境もあるようです。

「ただ、実際はピアチェーレも忙しくて。みんなでプロジェクトを組んでやるというスタッフがいないのが現実です。それでも、こうしていきたいって夢をもって活動してもらいたいと思います」

自分で仕事をつくっていく。

その可能性はたくさん広がっているけれど、実行していくには根気がいると思います。

これから加わる人は、まずは施設での仕事を覚えるために売店や加工場、レストランなどの業務を経験していくそう。ここで働く人たちや、お客さん、地元の人とコミュニケーションを取り合うことで、アイデアを形にしていけるかもしれません。

さらに、白川茶の海外販売や通販事業に力を入れているといいます。

「役場に勤務する協力隊の子が中心になってやってくれていて。このピアチェーレにも連携をとってくれる人がいたら、もっと面白くなるんじゃないかな」

紹介してもらったのは、大熊ちひろさん。昨年の9月から協力隊として活躍しています。

「旅行で訪れるたびに茶畑のある景色で働きたいなと思っていました。それと、以前は東京で地域活性のコンサルタント会社に勤めていたんですけど、自分が地域のなかに入って継続的に仕事をしていきたくて。こちらの募集をみて、『行くしかない』と思いました」

「旅行で訪れるたびに茶畑のある景色で働きたいなと思っていました。それと、以前は東京で地域活性のコンサルタント会社に勤めていたんですけど、自分が地域のなかに入って継続的に仕事をしていきたくて。こちらの募集をみて、『行くしかない』と思いました」特産品のお茶をつかったお土産品の開発をしたり、下呂温泉や飛騨高山といった観光地の通り道としてインバウンドができると考えた。

「中小企業などの海外展開支援に取り組むジェトロさんや、役場の農務係の人と役割分担をして、海外販路の開拓を進めていきました。そうして白川茶がマレーシアで売れるようになったんです。これから台湾や香港とも商談をはじめるところにきています」

「今後は、海外に向けてお茶をPRしつつ、ワイナリー見学みたいに産地と結びつけようと考えています。国内でも、秋以降に多くなる展示会や物産展にも力を入れたい。とにかく商社以上のスピード感ですね(笑)」

なんだかとても順調そうに聞こえて、実は悩みもあるみたい。

「東京の働き方や商習慣しかわからなくて。でも田舎って、もっとゆっくりだったり、『まぁええやら』というのが多い。意識的な温度差を感じることはあります」

地域の内外をつないでいくために、地元の人のやり方を汲み取りつつ、一緒になって町を発信していくことが大切になるようです。

どんな人が向いているでしょうか。

「販売の面でいうと、お客さまに届くものとして製品に愛着をもってくれるような人がいいと思います。商品の見せ方も、手にとる人のことを考えて、素敵に見せるアイデアを出してほしいですね」

「どういう商品なのか、どうやって食べたらおいしいのかを地元のおかあさんたちに聞くことで、アイデアのヒントは得られるんじゃないかな」

大熊さんだけでなく、白川町で活躍している協力隊の方たちは、地域の人と関わり合うなかで、自分の仕事をつくってきた人たちのようです。

大熊さんだけでなく、白川町で活躍している協力隊の方たちは、地域の人と関わり合うなかで、自分の仕事をつくってきた人たちのようです。白川町に訪れてもらうための日帰りツアーの企画から広報活動、運営までを手がける人もいれば、エンジニアだった経験をいかして、子どもたちや年配の方に向けたプログラミング教室を開く人もいる。

ほかにも、移住・交流サポートセンターのHPやパンフレットを作成したり、地元の中学校で吹奏楽部と活動したり。

町には地域のことをもっとよくしたいと思う人が多くいて、イベントに誘ってくれたり、手伝いに来てくれたらうれしいと声をかけてくれるそう。

そうしたなかで、町で暮らしていく未来を思い描くようになった人もいます。

ここで暮らし、自分の仕事をつくっていく。

まずは白川町を訪れてみませんか。長尾さんが町を案内してくれると思います。

豊かな自然と、一緒に町を元気にしようという人たちに出会ってみてほしいです。

(2016/8/31 後藤響子)