※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

作家。クリエイター。職人。アーティストなど。この世にモノゴトを生み出す仕事には、いろいろな名前がついている。

ただ、「発明家」を名乗る人はそういない。パッと思い浮かぶのはトーマス・エジソンぐらいだろうか。

一般的ではないけれど、何か面白いもの、すごいものをつくってくれそうなワクワク感の漂う肩書きだと思う。

自然豊かな文教のまちで、発明家になる。

今回はそんな仕事をご紹介します。

舞台は高知・佐川町。

舞台は高知・佐川町。およそ13,000人が暮らすこのまちは、400年続く「司牡丹」の酒蔵をかかえ、植物学の祖・牧野富太郎や明治政府の要職を歴任した田中光顕ら、文化人の生誕の地としても知られる。

高知空港からは車で1時間と少々。特急電車に乗れば30分で高知駅まで行けるとあって、県内でも比較的アクセスがいい。

このまちで発明家になるというのは、どういうことなのか。

このまちで発明家になるというのは、どういうことなのか。説明するよりも、このおふたりを紹介したほうが伝わりやすいかもしれない。

「KOSUGE1-16」というユニットで美術家活動をしている、土谷さん(写真左)と車田さん(写真右)だ。

おふたりが住んでいるのは、佐川の中心地から車で15分ほどに位置する黒岩地区。

おふたりが住んでいるのは、佐川の中心地から車で15分ほどに位置する黒岩地区。2階建ての住居とアトリエを2棟、合わせて4万円で借りているという。

「東京じゃ考えられないでしょ(笑)?アトリエだけで高いときは二十数万円してましたからね」

もとは東京に住んでいたんですね。

「そうです。『小菅1-16』という住所がそのまま今のユニット名になっています (笑)」

かつて暮らした東京・小菅も面白い地域だったそう。

「家に帰ると、ドアノブに食べものがかかってたり、ポストにおかずが入ってたり。こんなご時世だから、はじめは毒入りじゃないか?って疑ってたんですけど、そのうちパッケージングでどこのおばあちゃんかわかるようになって(笑)」

ユニットとして活動することになった原点も、そこにあるという。

「おすそわけのショッキングさというか。シェアすることが怖かったけれど、当たり前に乗り越えてきちゃう人たち、カルチャーがある。それがだんだん面白くなってきて、ギャラリーや美術館っていう、既存の施設で作品を売買することに興味がなくなっちゃったんですよね」

それ以来、単に展示するだけでなく、モノをつくり発表するプロセスや、展示した後にもいろいろな人が関われる余地を含んだ作品をつくり続けてきた。

現在も「KOSUGE1-16」の活動は続けつつ、今年から佐川町の地域おこし協力隊としての生活をはじめたおふたり。

現在も「KOSUGE1-16」の活動は続けつつ、今年から佐川町の地域おこし協力隊としての生活をはじめたおふたり。実際に暮らしはじめて、小菅との共通点を感じるそうだ。

「一階でシャッター開けて作業してると、みんな興味を持って寄ってくるんです。一日何時間も世間話になっちゃうから、2階に秘密基地みたいな作業場をつくったんですけど、それでも下から『土谷さーん!』って (笑)」

「最近は、その雑談も含めて作品にしちゃおうって思ってます。『トラックドライバーを退職されて、奥さんと畑仕事をはじめたご近所さんの昔話。絵本にしたら面白くない?』とかね」

こうした何気ない会話がきっかけになって、ほかにもいくつかの企画が生まれつつあるという。

「この地区名の由来にもなっている、黒岩という岩がすぐ近くにあります。その横で、地元の素材を使った『黒岩じるし』のプリンを食べるワークショップをやる予定です。ただ食べるんじゃなく、自分好みのスプーンを参加者に発明してもらうんですよ」

「このあたりはいろんな種類の木があるので、勉強のために集めていたんです。糸ノコでもなかなか切れない樫の木、ノコギリやノミは入りやすいけどヤスリがきかないヤマモモの木、よく匂う楠の木。それぞれ特徴が違うんですね」

「このあたりはいろんな種類の木があるので、勉強のために集めていたんです。糸ノコでもなかなか切れない樫の木、ノコギリやノミは入りやすいけどヤスリがきかないヤマモモの木、よく匂う楠の木。それぞれ特徴が違うんですね」そのことを教えてくれたのも、近所に住むおじちゃんだった。小口を見ただけで、何の木だか一瞬でわかるのだそう。

「頭のなかのデータベースがとにかくすごいんですよ。ネットで検索してもなかなか出てくるものじゃない。もっといろいろと教えてもらわなくちゃいけないなと思っています」

今回募集する発明職は、佐川の資源と自らのスキルをかけ合わせて、新たなモノやサービス、仕組みなどを発明するのが仕事になる。おふたりのようにアートやものづくりの形態でもいいし、違う方法をとってもいい。

どんな人に来てほしいですか?

「わたしたちにない見方を持っている人が来てくれたら、めちゃくちゃ面白いなあ」と車田さん。

土谷さんは、以前イギリスに住んでいたときのエピソードを話してくれた。

「向こうで物理学者とワークショップすることがあったんです。振り子時計の基礎の部分だけを準備して、参加者は思い思いの時間を重りにして。ちなみに、うちの重りはこれです(笑)」

見せてくれたのは、小菅時代、イギリス時代の自宅の模型だ。

いつもうさぎの人形と過ごしている子は、うさぎの人形を。

いつもうさぎの人形と過ごしている子は、うさぎの人形を。家での時間が大切な人は、家の模型をぶら下げる。

「振り子時計の構造は物理学の基本らしいんですね。そうしたらその先生が、『子どもが組み立てても動くのはすごい。うちのアカデミーでも授業をしてくれ』って。ぼくは物理学のことをよくわからないですけど、ちゃんとひとつの教材になったわけです」

「そんな横断的な考え方で、お互いに影響し合うことを喜びとする専門家が来てくれたら面白そうですよね」

おふたりと一緒に黒岩を離れ、今度は牧野富太郎の名を冠した牧野公園へ。

酒蔵の脇を抜けて坂道を上っていくと、まちを一望できる小高い丘に辿り着いた。

ここにまちの人が集まりたくなるベンチをつくる。

そのためのワークショップが開かれるというので、お邪魔することに。

参加者は小さな子どもから高齢の方まで、総勢15名ほど。ふたつのチームに分かれて動き出す。

参加者は小さな子どもから高齢の方まで、総勢15名ほど。ふたつのチームに分かれて動き出す。遠くを指差しながら、「春には、あっちにヒラドツツジが咲く」と教えてくれるおじちゃん。

ペンを片手に、ダンボールの型紙を思い思いの絵で埋めていく子どもたち。

もといた集合場所に戻り、今度は切り出したパーツをヤスリがけして、オイルを塗る。粉まみれになりながら手を動かすうちに、自然と世間話の輪に加わっていた。

「外から来た人を温かく迎えてくれる方が多いですよね」と車田さん。

「だから溶け込みやすいし、子連れの親としてもありがたいんですよ。わたしたちもはじめは気構えて来たんですけど、そこまで心配する必要はなかったかもしれないですね(笑)」

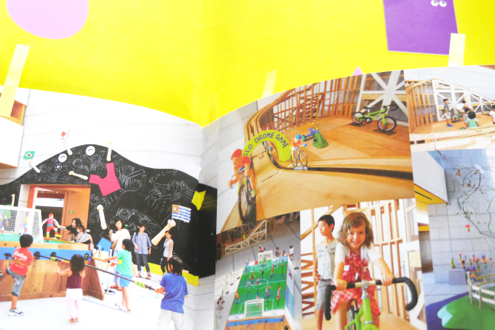

ワークショップを終えて、総合文化センターの一角にある「さかわ発明ラボ」を訪ねた。

ワークショップを終えて、総合文化センターの一角にある「さかわ発明ラボ」を訪ねた。外見は普通の会議室のようだけれど、なかには3Dプリンターやレーザーカッターなど、見慣れない機械がいくつも設置されている。

ここで町長の堀見さん(写真左)、佐川町クリエイティブディレクターの筧さん(写真右)にお話を伺う。

2年前に町長に就任した堀見さん。

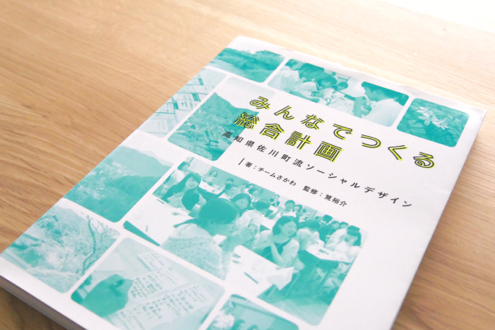

2年前に町長に就任した堀見さん。当初から、まちの10年間の計画書である「総合計画」を町民とともにつくりたいと考えていたそう。

「それを実現するためには、一緒にこの計画を考えてくれる外部のパートナーが必要だと思って、探していたんです。そんな矢先に読んだのが、筧さんの書いた『ソーシャルデザイン実践ガイド』という本。『この人だ』と思って、すぐにメールして会いに行きました」

NPO法人issue+designの代表を務める筧さんは、これまでもさまざまな地域とのプロジェクトを進めてきた方。

「最初はちょっと面倒くさそうな顔してましたね(笑)。『なんで総合計画?』って感じで」

となりで聞いていた筧さんも、「それは否定できないです(笑)」と苦笑い。

そう言いながらも、住民とのワークショップや対話を重ねるなかで、まちの課題とともにたくさんの魅力が見えてきた。

最終的には、2年にわたるプロセスをまとめた本まで出版してしまったそう。

「合計25個のまちの未来像を描いて。そのうちのひとつ、林業×テクノロジー×デザインで新しいものづくりに挑戦する場として、『さかわ発明ラボ』がスタートしました」

「合計25個のまちの未来像を描いて。そのうちのひとつ、林業×テクノロジー×デザインで新しいものづくりに挑戦する場として、『さかわ発明ラボ』がスタートしました」佐川では数年前から、個人単位で森を管理し、木を切り、売るところまで行う自伐型林業の振興に取り組んできた。

そこで採れた木材を使い、デジタルファブリケーションの技術やノウハウを共有して、誰でも自由にものづくりができるような環境を構築しているという。

なかには、日本に十数台しかない「ShopBot」という大型の切削機械も。

「とはいえ、技術よりも、まず人ありきなんですね」

「とはいえ、技術よりも、まず人ありきなんですね」人ありき。

「この土地にもともと存在する生活やコミュニティ。そこからアイデアや何かをつくりたい想いが湧いてきたときに、それを実現するためのプラットフォームとして寄り添ってあげることで、いろいろなものが生まれていくのだろうと思っています」

この日のワークショップ中にも、発明の種はあったという。

「ある方の『牧野公園に巣箱をたくさん設置したい。そうすれば野鳥も増えて、害虫を食べてくれるんじゃないか』という話で盛り上がったんです。それもこのラボの環境をうまく使えば、実現できるかもしれない」

「ひとりで黙々とプログラムを書き、いくら素晴らしいモノをつくれても、実はあまり意味がなくて。今日のようなワークショップにも参加しながら、町の人との会話とか、誰かとのコラボレーションのなかで発明できる人に来てもらいたいですね」

今、ラボでは3名の地域おこし協力隊の方々が働いている。

お話を伺うと、ここに至った経緯も動機も、人それぞれ違っていて興味深い。

「求めるハードルは高いと思いますよ」と筧さん。

「求めるハードルは高いと思いますよ」と筧さん。「この2年間で築いてきた関係性もありますし、移住するという意味でのハードルは低いんじゃないかと思いますね。ただ、この3人が温かく受け入れられているのは、3人それぞれがすごくがんばっているからなのは間違いなくて」

「限界を決めず、根性を持って打ち込めるものがあるっていうのは、大事な要素だと思います」

自由度が高そうにも思えるけれど、ハードな面もあるようだ。

町長の堀見さんの目にはどう映っていますか?

「すごくいい形だなと思っているんですよ。その一方、頑張り屋の彼女たちなので、もうちょっとゆっくりでもいいかな、とも思います」

ゆっくり。

「失敗しながらでもゆっくりゆっくり、確実に一歩ずつ前に進んでいくのがいいかなと思うんですね。ワークショップに30人来てくれたらそれはすごいことやけども、1人でも2人でも、すごく刺激を受けて変わる人がいればいいなと思っているところもあって」

「最低10年間はこれを続けたい。総合計画も今年から10年間。続けることで、10年後、今はまったく想像もつかないことが起きているかもしれない。これから佐川がどうなっていくのか、すごく楽しみなんです」

計画は立てて終わりじゃない。むしろこれからはじまることがたくさんあります。

計画は立てて終わりじゃない。むしろこれからはじまることがたくさんあります。この黎明期を誰よりも楽しみ、力を注いだ発明家が、10年後、さらにその先に続く佐川の景色をつくっていくのかもしれません。

(2016/8/10 中川晃輔)