※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

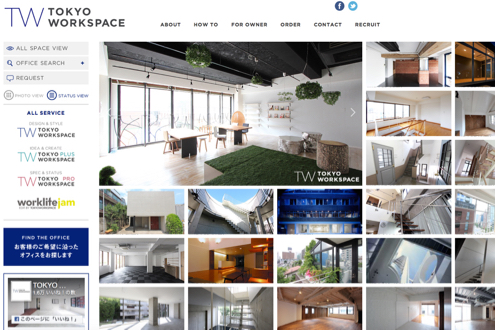

洗練された東京のオフィス物件を掲載する「TOKYO WORKSPACE」や、別荘を紹介するサイト「休日不動産」など。CityLights Tokyoは、さまざまな角度から不動産に光を当ててきた会社です。

いずれのサイトも賃料や間取りなどといった理性的な判断基準だけでなく、物件に足を踏み入れたときの印象や、そこでどんな人がどういう時間を過ごすかをとことん想像し、写真と文章で丁寧に紹介しているのが特徴的。

読んでいると、隣を歩きながら物件を回っているような感覚になっていきます。

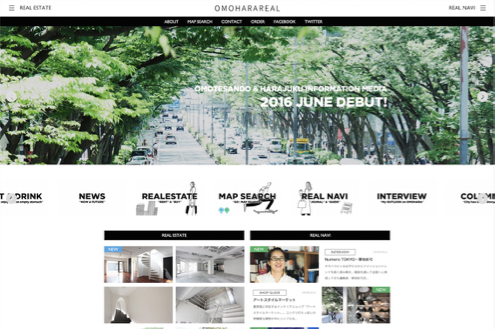

そんなCityLights Tokyoが今年新たにはじめた「OMOHARAREAL(オモハラリアル)」というメディアがあります。

そんなCityLights Tokyoが今年新たにはじめた「OMOHARAREAL(オモハラリアル)」というメディアがあります。これは自社オフィスのある表参道・原宿エリアの情報をまとめた“まちのメディア”です。

代表の荒井さんはこう話します。

「引っ越すときって、まず『どこに引っ越そう?』ってことからスタートするじゃないですか。最初にまちを決めて、そのあとに物件を決める。その意味では、まちと物件の情報って50:50ぐらいのバランスで必要なんじゃないかと思うんです」

インターネットの普及に伴い、多くの不動産サイトは物件数やエリアの広さを売りにするように。ただ、それではひとつひとつの物件やまちについて丁寧に伝えることは難しく、広く浅い情報にしか触れられなくなってしまいます。

たとえ狭くても深く、さまざまな角度から掘り下げて伝える。そんなスタンスで不動産やまちに関わりたい方に知ってほしい仕事です。

表参道・原宿の店や人を取材し、OMOHARAREALで発信するライターと、自分で見つけたオフィス物件の撮影や紹介文作成、そしてお客さんの契約に至るまで担当する営業企画のスタッフを募集します。

東京・表参道にあるCityLights Tokyoのオフィスは、元住宅だった場所。

アットホームな雰囲気を残しつつ、白と木質を基調にした気持ちのいい空間にリノベーションされている。

2011年にこの会社を立ち上げたのが、代表の荒井さん。

2011年にこの会社を立ち上げたのが、代表の荒井さん。TOKYO WORKSPACEを運営する傍ら、“まちのメディア”を立ち上げることを常に考えてきたという。

そして今年、ついにOMOHARAREALがはじまった。

そして今年、ついにOMOHARAREALがはじまった。「路面店を構えて、昔からオーナーさんとつながっているような不動産屋さんはいっぱいあるんです。ただ、オーナーさんのほうだけを見ていては、借りる人の声やまちの感度はなかなか反映されません」

「このまちの感度に合った不動産屋をやってみたいなと。だったらうちは、エリアを絞り、とことんユーザーの目線に立ちながら、まちと不動産の両方を紹介するサイトをつくろうと思ったんですね」

神宮前、北青山、南青山という3つの住所に限定し、物件の情報と合わせてまちのお店やイベント、さらには渋谷区長や地元の名物社長へのインタビュー記事など、すでにいろいろなコンテンツが並んでいる。

「常に過去・現在・未来っていう視点は忘れないようにしていて」

「常に過去・現在・未来っていう視点は忘れないようにしていて」過去・現在・未来?

「表参道・原宿って、下手すると表面的な評価をされやすいまちだと思うんです。海外からこんな店がきましたとか、最新のトレンドだとか。けれども、実は魅力的な歴史もたくさんあるまちなんですよね」

たとえば、今のキャットストリートの下には川が流れ、通りの名前はブラックキャッツという伝説的なバンドに由来しているらしいこと。東急プラザのある場所にはかつてセントラルアパートというランドマーク的な建物があり、その1階のカフェ「レオン」がクリエイターの聖地であったことなどなど。

脈々とつながってきた過去の上に今が重なり、これからどんな景色をつくっていくのか。そんな見方を少しずつ広められたら、と荒井さんは話す。

脈々とつながってきた過去の上に今が重なり、これからどんな景色をつくっていくのか。そんな見方を少しずつ広められたら、と荒井さんは話す。「派手さはいらないんですよ。5年、10年と継続していって、このエリアを知るのに有益なサイトであるっていう位置づけになればいいなと思っています」

どんな人とつくっていきたいですか。

どんな人とつくっていきたいですか。「まずこのエリアが好きな人ですね。あとは朗らかな人がいいなと思います」

「それから、秋口の青参道アートフェアというイベントのサポートなど、さまざまな方面から一緒に何かやろうという話もあります。いろいろアウトプットできるメディアの性質上、自然と外部と関わることが増えてくると思うので、その企画もできる人だとなおいいですね」

現在は荒井さんがOMOHARAREAL全体のサポートをし、編集長とライターの2名が取材や記事のライティングを回している。

そのうちのひとり、ライターの小野さんにもお話を伺った。

「もともと書くことが好きだったんです。高校生のときにブログを書いたり、小さいときには一瞬だけ、小説を書こうとしていました。でもいつも一枚しか書けなくて(笑)。いろんなものに好奇心がわくタイプなので、そういう意味ではこの仕事が合っているのかなと思います」

「もともと書くことが好きだったんです。高校生のときにブログを書いたり、小さいときには一瞬だけ、小説を書こうとしていました。でもいつも一枚しか書けなくて(笑)。いろんなものに好奇心がわくタイプなので、そういう意味ではこの仕事が合っているのかなと思います」岩手県出身で、函館、海外と渡り歩いてきた小野さん。

東京には半年間住んだことがあるのみ。入社当初は自転車でまちのあちこちを走り回り、少しずつ知っていったという。

「自分でまちを歩いて、『ここいいな』っていう場所を発掘してこれる人には面白い仕事だと思います。歩くと発見があって楽しいんですよ。仕事かどうか、ときどき分からなくなりますもんね(笑)」

メリハリを大事にしつつ、仕事とプライベートをあまり切り分けずに、まちや人への興味が絶えない人のほうが楽しめる環境かもしれない。

小野さんの話を伺っていると、そんなふうに思えてくる。

「この間取材に行った山陽堂書店のオーナーさんが、このエリアの歴史にとても詳しくて。直に会う人から学べるのは、ちゃんと自分の足を使って取材するメディアのいいところだなと感じてます」

「この間取材に行った山陽堂書店のオーナーさんが、このエリアの歴史にとても詳しくて。直に会う人から学べるのは、ちゃんと自分の足を使って取材するメディアのいいところだなと感じてます」荒井さんの話にあったキャットストリートにまつわる記事は、小野さんが書いたものだそう。

お店であれば担当者に取材することもできるけれど、まちの歴史についてはどのように掘り下げているのだろう。

「文献や資料をあたることもありますし、キャットストリート沿いの取材先に行くと、自然と話題にあがったりするんです。そこからまた調べたり。そうやって歴史を知っていくと、全然景色が違って見えてきますよね」

歴史の資料やざっくばらんな話し言葉、自分の目で見て感じたことなど。さまざまな情報を織り交ぜながらわかりやすく伝える仕事という意味では、ライター経験や編集スキルのある人がいいのかもしれない。

それにしても、3ヶ月あまりでこれだけの記事を書くのは大変じゃなかったですか?

それにしても、3ヶ月あまりでこれだけの記事を書くのは大変じゃなかったですか?「正直、寝たいなと思うときもありました(笑)。それでもやりたいことだから続けられていると思います」

「書き方もブラッシュアップしていきたいですし、一般的には知られていなくても地域で有名な方にインタビューしてみたり、新しい企画もどんどんやっていきたいです。荒井も編集長も、比較的OK出してやらせてくれるので」

通常、Webサイトは広告収入によって運営されることが多いけれど、OMOHARAREALは半分が不動産情報サイトの役目を果たしているため、広告は入れていない。そのおかげで純粋に自分たちがいいと思ったコンテンツを発信できているという。

荒井さんも言っていたように、今後はリアルなイベントとの連動が増えていくことも期待される。

「以前はコーヒースタンドホッピングというイベントをやって。5店舗のコーヒースタンドに協力していただいて、コーヒー片手にまちを歩いてハシゴしようっていう企画でした。そうやってWebとリアルがつながっていくのも面白いですよね」

「わたしたちは取材の時点で人と関わりますし、もしかしたら記事を読んだ方がお店に行って、そこの人と出会うかもしれない。人と人が出会うきっかけになれることは、やりがいのひとつだと思っています」

「わたしたちは取材の時点で人と関わりますし、もしかしたら記事を読んだ方がお店に行って、そこの人と出会うかもしれない。人と人が出会うきっかけになれることは、やりがいのひとつだと思っています」続いてお話を伺ったのは、営業企画担当の津久井さん。

ハウスメーカーの営業にはじまり、社員3名のITベンチャーや外資系のスポーツメーカーなど、さまざまな企業を渡り歩いてきた方だ。

「いろいろ経験してみて、やはりぼくは建物に関わる仕事が好きだなと思って。仲介は未経験でしたけど、ハウスメーカーに勤めていたときの知識が活きたこともあります。一度離れてみたものの、やっぱり建物が好きだという方が戻ってくるにはいい環境なのかなと思いますね」

「いろいろ経験してみて、やはりぼくは建物に関わる仕事が好きだなと思って。仲介は未経験でしたけど、ハウスメーカーに勤めていたときの知識が活きたこともあります。一度離れてみたものの、やっぱり建物が好きだという方が戻ってくるにはいい環境なのかなと思いますね」CityLights Tokyoの営業は、一般的な不動産営業のイメージとは異なる部分が多いかもしれない。

不動産データベースのなかから物件を選び、実際に訪れて写真の撮影や紹介文の作成をし、自社サイトに載せる。問い合わせがあった際には、物件の見学や各種相談、そして契約に至るまで寄り添い続けるのだという。

「自分の手足を動かして紹介する分、思い入れや愛着はわきますよね。情報の横流しじゃなくて、そこに自分の想いも乗せて出しているので」

ただ、想いが乗るからといって「よく見せよう」としすぎるのもよくない。

「写真ひとつにしても、ネット上と実際に見るのでは違いますよね。だから『印象値』って大事だなと思って」

印象値?

「その物件にたどり着くまでの道のりや、足を踏み入れたときに感じることです。写真だけでは伝わらない+αの情報を、いいことも悪いこともありのまま書こうというスタンスですね」

以前、荒井さんは「主観で語ろう」という言葉を使っていた。

以前、荒井さんは「主観で語ろう」という言葉を使っていた。間取りや賃料についてなら、誰が語ってもほとんど同じ内容にしかならない。それは共通に理解できる判断基準ではあるけれど、新しい環境を選ぶ人にとって、雰囲気や感覚的な事柄のほうが決め手になることも多い。

「借りる側に紹介するのはもちろんのこと、貸す側との間に入ることになるので。どういう企業に入ってほしいか、その空間にどんな人たちが合うかなど、自分のなかで具体的にイメージを持つようにしています。そこは4、5社を渡り歩いてきた経験が活きているかもしれません」

ここで、隣で聞いていた荒井さんが一言。

「ぼくは意外と面倒くさがりなので、物件の写真を撮りに行って失敗するのが嫌なんですね。でも津久井は、場数を踏むことをすごく重視していて。写真を撮り直したりするうちに、だんだんとピントが合っていくのは面白いですね」

「そこで『一回でやってこい!』って言った途端、失敗を経験する機会まで奪ってしまう。任せたほうがいいんだなって」

これに津久井さんが応える。

「最初のうちだから許される時間の使い方でしたよね(笑)。でも、スタッフそれぞれカラーがあるなかで、荒井もそれを許容してくれるので。楽というとあれですけど、居心地はいい会社だと思います」

お互いを信頼しながらも、力の抜けたいい関係性が築かれているように感じました。

お互いを信頼しながらも、力の抜けたいい関係性が築かれているように感じました。不動産も、まちも、働く人も。ありのままを大事に向き合っているCityLights Tokyo。

新しい不動産屋の形がここにあります。

(2016/9/10 中川晃輔)