※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

日本テクノ・プロは、モノを持たないモノづくりの会社です。それは一体どういうことか?

より正確に表すなら、国内外のメーカーに対し、モノづくりのためのアイデアを提案している会社といえます。

たとえば、メーカーのA社がコップをつくるとします。このとき、そのコップにはどんな性質の内容物を入れるのか。どんな形状で、誰がどういった環境で使用するのか。

たとえば、メーカーのA社がコップをつくるとします。このとき、そのコップにはどんな性質の内容物を入れるのか。どんな形状で、誰がどういった環境で使用するのか。目的や用途をヒアリングした上で、いかなる材料を使い、どうすれば効率よくつくれるかを提案する。これが日本テクノ・プロの得意とするVA(Value Analysis、価値分析)提案です。

今回は、このVA提案をメインに行う営業担当スタッフを募集します。

取引先には、電子機器や自動車関連部品を取り扱う大手メーカーの名がずらり。専門知識を持った経験豊かな人を求めているのかと思いきや、代表の松浦さんいわく「0からのスタートでいい」そう。

なんだか不思議な会社のようです。より詳しくお話を伺うため、東京・八丁堀にある本社を訪ねました。

東京メトロ八丁堀駅から歩いて3分ほど。ビルの6階に日本テクノ・プロのロゴマークを見つけた。

なかはコンパクトな事務所になっており、現在4名の方々が働いているという。

応接室で待っていると、代表の松浦さんが大きな手提げカバンを持って現れた。

そのカバンの中身はなんですか?

そのカバンの中身はなんですか?「うちが今まで関わってきた製品のサンプルです。本当はまだまだいっぱいあるんですが、わかりやすいものをいくつか持ってきました」

そう言いながら、松浦さんは机の上にサンプルを広げはじめる。正直、どれも普段の生活で見かけたことのないものばかりだ。

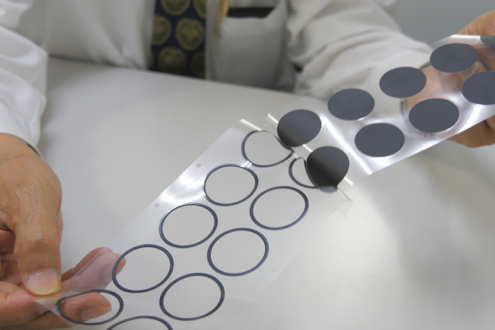

「うちの仕事が一番わかりやすいものといえば…」と見せてくれたのは、透明なフィルムに真っ黒な円が印刷されたようなもの。これは一体なんだろう?

と、おもむろにフィルムをはがしはじめた松浦さん。

「黒い面積が広いほうは捨ててしまいます。こっちの輪っかが売り物なんですよ」

「黒い面積が広いほうは捨ててしまいます。こっちの輪っかが売り物なんですよ」何なのか、まだまったく検討がつきません…。

「輪っかの内側をこすってみてください。ワイパーみたいな素材でしょ」

「どこに使われるかというと、カメラのズーム。数段階に伸びるズームレンズの隙間を埋めるために、これが必要なんですよ」

そんな部分に、これが。

「そうです。レンズって、回りながら出てきて、また元に戻りますよね?そのときにブチっと音をさせたくない。かつ遮光性100%で、ほこりも入れちゃだめよと。『この条件をクリアするいい材料ない?』と要望を受けて、開発したんですね」

車の座席などに使われるウレタンシートをベースに、遮光性を保たせ、滑りを良くするにはどんな材料を加えるべきか考えていく。50ミクロンあった厚みは30ミクロンまで削り、コスト削減も同時に実現したという。

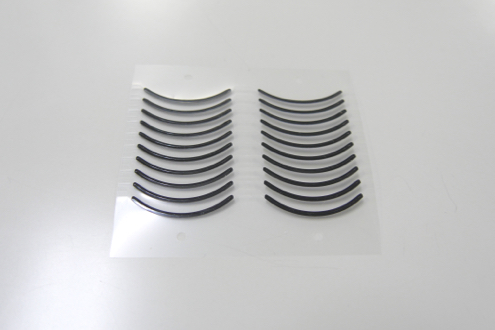

「これでもまだ、内側の広い面積の部分を捨てなきゃならないから損でしょう。なので今度は分割して、4つ合わせて輪っかになるようにしたんです。そうするとロスがない。これも立派なVAですよね」

この小さなパーツが、大手メーカーのカメラにもちゃんと使われている。

この小さなパーツが、大手メーカーのカメラにもちゃんと使われている。「面白いもの、ほかにもいっぱいあるから!いっぱい。わたしも好きだからね、話し出すと止まりませんよ。ほかに何があるかというとね…」

一層勢いを増す松浦さん。カバンのなかから、次から次へとモノを取り出し、教えてくれる。

自動車のハンドブレーキに搭載されている部品や、電化製品のボタンとしてよく使われるメンブレンスイッチ、ヘッドフォンの骨組み部分など。日常的に触れるモノたちのなかにも、松浦さんのアイデアが生かされていることに気づく。

そのなかから、細長い円筒状のモノを紹介してくれた。

そのなかから、細長い円筒状のモノを紹介してくれた。「これはあるメーカーさんのハイブリットカーに使われている電池の原型です。1枚の鉄板を叩いて、こういう形状にしてるんです。円筒状の金属加工物をつくる技術は一般的にあるけれども、ここまで長いモノはなかなかできないと思いますよ」

では、機械を開発するようなところから携わるのでしょうか。

では、機械を開発するようなところから携わるのでしょうか。「それはね、機械が寝てるの」

寝ている。

「ストロークの長い機械を所有している工場は日本中にあるんですよ。ただ、こういうふうに使えるという発想は、その工場にもない。普段は棒とか、別の長いモノをつくってるわけです」

「そういう工場に行って、『こんなモノをつくりたいんだけど、もっと長くできないかい?』と相談したときに、『それならできますね』っていう話が出てくる。これが面白いんですよ」

見方を変えれば、同じ機械でも異なる活かし方が見えてくる。ひとつの工場でできないことは、別の工場の技術との組み合わせで可能性を広げることもできる。さらには、素材にもさまざまな選択肢がある。

まずは機械の特性や加工法、素材などについて吸収した上で、やわらかい発想で提案していくことが求められるという。

「なので、経験があるよりも0からのほうがいいですね。経験が間違った方向に進ませてしまうこともあります。新卒の子でも、つきっきりで教えますよ。だいたい4年、早くて2年もすれば、自分ひとりで提案ができるようになりますから」

はじめのうちは、松浦さんとともに現場をまわりながら、そのノウハウを1から学んでいく時間になる。事務所では資料の作成や打ち合わせ、メールでのアポイントなどの仕事があり、週に2、3回は社外での提案や見学などで出かけることが多いそうだ。

「こちらから工場に足を運んでも、『何かお困りごとはないですか?』では絶対に話してくれません。雑談も交えながら機械の話なんかをしていると、そこではじめて相手のニーズが出てくるんです」

「そこからが勝負ですよ。ニーズを満たせるメーカーを探して、一緒につくりこんでいく。そうすると、普通はすごくお金のかかるモノになるわけです。削れるところは削って、ミニマムの材料で形にする。そういうことをやっている会社ですね」

過去の経験は問わないけれども、ゆくゆくは大手メーカーを相手に、自分ひとりで提案していかなければならない。かなりマニアックかつ、高いレベルの提案力が求められる仕事だと思う。

過去の経験は問わないけれども、ゆくゆくは大手メーカーを相手に、自分ひとりで提案していかなければならない。かなりマニアックかつ、高いレベルの提案力が求められる仕事だと思う。松浦さんは、どんな人に来てほしいですか。

「第一には、モノづくりが好きな人ですね。『これはなぜこうなってるの?』と考えるのが好きな人。平面図を見て、どんな立体になるかを思い描ける人だといいかもしれません」

「それから英語を話せたほうがいいですね。海外の工場でつくったものを別の海外工場に納品する、三角貿易と呼ばれる仕事もうちの事業です。現地には日本語のできるスタッフがいることも多いですが、技術的な知識に加えてコミュニケーションも重要なので、ほぼ必須ですね」

松浦さんとお話ししていて感じるのは、モノを介して人と関わるのが好きな方なのだなということ。

つくったモノが人の役に立つ、という結果も大事にはしているけれど、それ以上に、ひとつのモノを形づくっていくプロセスに熱意を感じるというか。どのようにしてそれができたか、過程を語る松浦さんが一番生き生きとしている感じがする。

「今は国内のモノづくりが下降している時代ですよ。だからよっぽど頭を使っていかなきゃいけない」

「日本の技術は低コストで品質も高く、今でも素晴らしいんです。とはいえ、その技術も人々に広く普及すれば、いつかは陳腐化してしまいます。アイデアひとつで既存の技術を応用してみたり、つながっていなかったところを橋渡しするような仕事こそ、これからの日本の産業には必要だと考えています」

そんなアイデアや提案力の源には、松浦さんがこれまでに築いてきたメーカーや工場とのネットワークがある。

そんなアイデアや提案力の源には、松浦さんがこれまでに築いてきたメーカーや工場とのネットワークがある。過去にさかのぼって、さらにお話を伺う。

「もともとは大手の部品商社に勤めて、今と似たような仕事をしていました。経営陣として、会社を大きくしていったひとりだったんだけどね。17年前に、自分でやってみようということで独立したんです」

独立に際して、それまで自分の担当していた仕事を持って出るケースも多いそうだけれど、松浦さんは絶対にそうしなかった。

それまでに築いたつながりも、キャリアもあったはず。なぜ、1からのスタートを決めたのだろう。

「偉そうにあれこれ言ってた男がね、自分から辞めて注文を持っていったら、確実に後ろ指さされるじゃないですか。『なんだあいつ、アンフェアなことしてるじゃないか』ってね。それは、わたしにとってはいい人生じゃないですね」

地道に知り合いのメーカーや工場を訪ねる日々。その間、前職の仕事で担当した部品は絶対に扱わないと決めていた。

そしてようやく仕事が軌道に乗りはじめたのは、立ち上げから2年ほど経ってからのことだった。

「いろんなモノをつくってきましたね。以前はタイに支社を設け、社員も一時は14名を抱えていました」

強い逆風が吹いたのは4年前。主な取引先であったカメラを中心に、メーカーの内製化が進んだり、より安価な海外メーカーの部品が主流になったことで、業績は急降下。営業は松浦さんただひとりとなってしまった。

「大変な時期も知ってるからね、その分いろいろ教えられますよ(笑)」

そう言って、あっけらかんと笑う松浦さん。とにかく前向きというか、どんなときでもへこたれないその強さがうらやましい。

そう言って、あっけらかんと笑う松浦さん。とにかく前向きというか、どんなときでもへこたれないその強さがうらやましい。「営業の世界に3割バッターなんていないですから。50回振って、1個でも当たればね。基本は明るく前向きに進むしかないんですよ」

その前向きさは、松浦さんご自身が体現されているような気もします。

「わたしはこの仕事がとにかく面白いんです。自分の提案したモノが採用されて、形になる。それでお金もいただけるなんて、こんな面白い仕事はないと思ってます。逆に仕事が面白くないなら、会社に来てやる意味はないですよね」

「来てくれた方には、わたしが一生懸命教えますから。経験はなくても、モノづくりが好きで、学ぶ意欲のある方を待っています」

今は松浦さん自らが営業に回り、だいぶ業績も立て直してきたところ。

今は松浦さん自らが営業に回り、だいぶ業績も立て直してきたところ。詳細は載せられませんが、今後テクノ・プロの新たな主力製品になりそうなモノづくりの話も進んでいるところだといいます。

興味が湧いた方は、ぜひ応募してみてください。きっとここでしか経験できないモノづくりがあると思います。

(2016/10/13 中川晃輔)