※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

「たとえばエルメスは、もともと馬具職人で馬車をつくっていたんです。でも自動車が開発されて馬車は衰退していく。だから自分たちの技術でバッグをつくりはじめるんです。最初からバッグをつくっていたわけじゃない」「そんなふうに名だたるブランドはもともと伝統工芸なんです。エルメスやルイ・ヴィトンだってそう。だから僕は、日本の伝統工芸も世界ブランドになれると本気で思っているんです」

そんな話をしてくれたのは、株式会社岡野の代表である岡野博一さん。

株式会社岡野は、770年の歴史を持つ日本の伝統工芸品「博多織」の織元として、来年で創業120年を迎える老舗です。

株式会社岡野は、770年の歴史を持つ日本の伝統工芸品「博多織」の織元として、来年で創業120年を迎える老舗です。老舗ではあるけれど、ただ伝統を守ることを考えているわけではありません。

日本の優れたものづくりをより幅広い世代へ、そしてゆくゆくは海外へも届けたい。

そんな想いから、既存の店舗のリニューアルや新しい場所へのオープンなどが、いま続々と行われているところ。

今回は世界を見据えて、日本のものづくりを伝えていく仲間を募集します。

マーケティングや広報、そして販売スタッフなど、役割によって伝え方はさまざま。興味を持ったらぜひ続けて読んでみてください。

博多駅からバスに揺られて約1時間。片縄という場所でバスを降りた。

大きな道路から一本脇道に入ると、マンションや一軒家が立ち並ぶ静かなまち。歩いていくと「千年工房」という看板とともに、岡野の本社と工房が一体になった建物が見えてきました。

「千年工房というのは僕らが展開するブランドです。岡野では商品の企画から製造、販売までを一貫して行っています」

「千年工房というのは僕らが展開するブランドです。岡野では商品の企画から製造、販売までを一貫して行っています」迎えてくれたのは、5代目社長の博一さん。席について最初に話してくれたのが、冒頭のエルメスの話でした。

正直ちょっとスケールが大きすぎて、突拍子もないことのように感じてしまった。素直にそう伝えると、「みんな無理だって言うんですよ」と博一さん。

「やる前から常識はこうだから、ルールはこうだからって諦めていて。僕からするとそれは言い訳にしか聞こえない。世の中、自分で動けば変えていけるっていうのは小さいころからずっとあるんです」

その思いは中学生のときに芽生えたのだそう。男子は全員丸坊主にしなければいけないという校則に納得がいかず、みんなから署名を募って職員会議に訴えた。

「メディアにも取り上げられて、在学中は無理だったけど地区内で一番早くその校則が撤回されました」

できない言い訳を考えるより、できる方法を考える。

小さいころからそうやって行動してきたから、大学を卒業後もすぐに自分で起業。ベンチャー企業と学生を結ぶ採用代行の会社を経営していた。

「そんなときに、岡野で博多織の職人として働いていた父から相談を受けたんです」

そもそも博多織とは、鎌倉時代からつくられるようになった織物のこと。京都の西陣織などに比べて丈夫で、しなやかなのが特徴だ。

刀で切られても切れず、締めやすいと昔から男帯などに使われ、武士にも愛用されてきた。

刀で切られても切れず、締めやすいと昔から男帯などに使われ、武士にも愛用されてきた。ところが時代とともに需要は減少。博一さんの親戚が経営していた岡野も、廃業寸前まで追い込まれていた。

「話を聞いているうちに、どうして日本の伝統工芸が廃れているのか、一方でなぜイタリアやフランスの伝統工芸は世界ブランドになっているのか、疑問に感じるようになりました」

約半年かけて勉強してみると、日本の伝統工芸の弱みと強みが見えてきたという。

「まず弱みは、そのコンセプトやメッセージが世界に伝わってないんです」

「『いいものは分かる人には分かるよ』『自分でつくったものをすごいでしょって言うのは恥ずかしいよ』って親父も職人たちも言う。阿吽の呼吸というか、言わなくても理解しろっていうコミュニケーションの取り方が日本には存在しているんですよね」

けれども、それでは若い世代の人や文化圏の違う海外の人には伝わらない。せっかく想いを込めて質の高いものをつくっているのに。

一方で最大の強みは、日本ならではの丁寧さや緻密さ。

「海外の織物は縫い目が曲がっていたりとか、そういうところに目がいっちゃう。日本のってやっぱり、並べてみると格段に上手なんですよ」

職人の卓越した技術でつくったものを、コンセプトやメッセージとともにきちんと伝えていく。そうすれば日本のものづくりはもっと世界に認められるはず。

職人の卓越した技術でつくったものを、コンセプトやメッセージとともにきちんと伝えていく。そうすれば日本のものづくりはもっと世界に認められるはず。博一さんは岡野を買い取る覚悟を決め、2002年に社長に就任した。

まずは正しく商品を伝えていくためにメーカーになろうと考えた。下請けをやめて、「千年工房」「awai」などのオリジナルブランドをつくり、博多や六本木に出店。

染色家の方とつくったオリジナルの帯を、パリのルーブル美術館に出展するなど海外に向けての活動も積極的に行った。

そして来年4月には、新たに銀座店をオープンする。

場所は松坂屋の跡地に建設された商業施設GINZA SIX内。これまでのイメージを一新し、ネクタイやショール、ステーショナリーなどを中心に扱う予定だそう。より身近に、生活のなかで使い続けてもらえるような商品を展開していくつもりだ。

「商品を通じて、脈々と受け継がれてきた日本ならではの文化や暮らしの知恵を届けたいですね。そこから今の世の中のように利潤とか効率ばかり追い求めていては得られない、心の豊かさみたいなものを感じてもらえたらと思うんです」

「商品を通じて、脈々と受け継がれてきた日本ならではの文化や暮らしの知恵を届けたいですね。そこから今の世の中のように利潤とか効率ばかり追い求めていては得られない、心の豊かさみたいなものを感じてもらえたらと思うんです」「今後は海外への出店も考えています。まだまだ広報やマーケティングの専門部署が社内になく発展途上ですが、ベンチャーのような精神で一緒につくってくれたらいいですね」

実際に、岡野はどんな織物をつくっているのだろう。

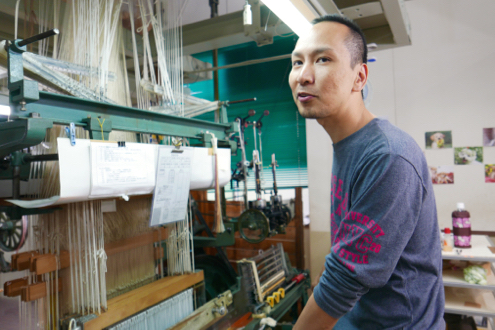

工房長の阿比留さんに、作業中の工房を案内してもらいました。

ガシャン、ガシャンと織り機の規則正しい音が響くなか、帯が織りあがっていく。繊細な模様が浮かび上がってくるのがおもしろくて、つい足を止めてじっと眺めてしまう。

ガシャン、ガシャンと織り機の規則正しい音が響くなか、帯が織りあがっていく。繊細な模様が浮かび上がってくるのがおもしろくて、つい足を止めてじっと眺めてしまう。すると「楽器のようなものですよ」と阿比留さん。

楽器ですか?

「機械で織っているから簡単なように見えて、実はすごくいろんな調整が必要なんです」

たとえば、たて糸の間によこ糸を通すのにシャトルというものを使う。どのシャトルを使うのか、ゴムの強さはどのくらいにするのか。織りはじめから終わりまで同じ仕上がりにするためには、織り機の重りの調整も常に必要だ。

「全体の8割くらいを準備に費やしている。高いヴァイオリンを素人が弾いてもいい音が出せないのと同じで、そういう調整についてもわかっている織手じゃないと織れないんです」

「全体の8割くらいを準備に費やしている。高いヴァイオリンを素人が弾いてもいい音が出せないのと同じで、そういう調整についてもわかっている織手じゃないと織れないんです」帯は全体で約5メートルもの長さ。けれども職人さんたちは、ほんの僅かなミスも見逃さない。

「普通の人が見たら、たぶんなにが変なのかわからないです。でも恥ずかしいものは出せないっていう想いが皆さんの根底にあるから。小さなほつれでも糸をほどいて、やり直すことも厭わないんです」

そんな姿勢からは、自分の仕事に誇りを持っていることが感じられる。

一方で、これからは続々と新商品の開発が行われ、長くつないできたものづくりは大きくかたちを変えていくことになる。

一方で、これからは続々と新商品の開発が行われ、長くつないできたものづくりは大きくかたちを変えていくことになる。職人さんたちは、戸惑いを感じていないのでしょうか。

「はじめてのことだから失敗もあるけれど、社長の本気は伝わってきますからね」

「過去には違う素材の生地を合わせて一つの帯をつくるっていう無茶なお題を出されたことがありました(笑)。結果的には失敗でしたが、やってみたおかげで自由に考えてもいいんだって刺激をもらいましたね」

たとえば、と見せてくれたのは自身がデザインしたという男物の帯。

「女性の帯は綺麗な色のものがたくさんある。それなら男がピンクでもいいだろうと思ってつくったんです。社長は『いいじゃん』と言ってくれるので、新しいものづくりにも挑戦しやすい環境だと思います」

「女性の帯は綺麗な色のものがたくさんある。それなら男がピンクでもいいだろうと思ってつくったんです。社長は『いいじゃん』と言ってくれるので、新しいものづくりにも挑戦しやすい環境だと思います」後日、店舗で働くみなさんにもお話を聞いてきました。

六本木にあるawaiは、スタイリッシュで普段も気軽に着られるような着物を提案しているお店。

着物の着かた教室や着物に似合う髪型教室も開催していて、現代の生活のなかに着物を取り入れられるよう工夫しています。

「私、毎朝着物で通勤しているんです。慣れてしまうと洋服よりも心地いいですよ」

気さくに話しかけてくれたのは、販売スタッフの秦さん。

入社して1年半。前職では事務の仕事を10年以上続けていたそう。

入社して1年半。前職では事務の仕事を10年以上続けていたそう。ところが高校生のころから夢だった和裁の職人の夢を諦めきれず、仕事を辞め念願の和裁の学校に入学した。

「そのときにこの会社のことを知って。販売スタッフもものづくりに関われるし、『やりたいことをやっていい』と言われたんです。和裁の知識も活かしていけると思ったので、入社を決めました」

実際に働いてみてどうですか。

「工房で職人さんと話す機会や、自分で配色を考えた帯が商品化されたこともあります。どれもいい経験になって、お客さまに商品をご紹介するときの力にもなりますね」

大変なことも伺いたいです。

「身だしなみや言葉遣い、当然着姿もお客さまからすごく見られます。それを改めるのが大変でしたね。1年前と今とでは全然違うので、ビフォーアフターをお見せしたいくらい(笑)」

商品を発送するときには手書きの手紙を添える。働きながら、自然と所作が綺麗になっていくそうです。

お店を訪れる方は、30代〜50代の女性が中心で男性は3割ほど。美術館の帰りにふらりと立ち寄られた方や、普段から着物を着ている方まで幅広い。

たとえば観劇にはどういうコーディネートがふさわしいのか、小物あわせはどうすればいいか。

たとえば観劇にはどういうコーディネートがふさわしいのか、小物あわせはどうすればいいか。ときには、祖母からもらった着物を着られるようにしたい、といった相談までやってくる。話を聞きながら、さまざまな相談に応えるのも大切な役割だ。

「着物の状態を見て、そのまま直せるようなら裄(ゆき)を出しましょうとお話ししたり、仕立て替えをご提案したり。着物の種類も、できることも幅広いので本当に奥が深いです」

そう話すのは店長の岡野裕子さん。博一さんの妹さんで、これから銀座店の店長になる方でもある。

「着物は洋服のように売って終わりではありません。メンテナンスをすれば100年以上着られる。その重みがあるぶん、お客さまと深く関わりますしやりがいもありますね」

「着物は洋服のように売って終わりではありません。メンテナンスをすれば100年以上着られる。その重みがあるぶん、お客さまと深く関わりますしやりがいもありますね」商品の背景にある想いや技術、歴史をきちんと理解して伝えることでその価値も上がっていく。

逆にお客さんの一番近くにいるからこそ、工房では気づかない新たな視点を得ることができる。

長く続いてきたものと新しいものづくりの橋渡しをするような仕事だと思います。

まずはひとつの小物から。目の前のお客さんから。

そこから受け継がれてきた文化や想いがつながって、日本の伝統工芸の未来が変わっていくような気がします。

そこから受け継がれてきた文化や想いがつながって、日本の伝統工芸の未来が変わっていくような気がします。世界に向けて動き出した岡野で、その一翼を担いたいと感じたらぜひ応募してください。

(2016/11/14 並木仁美)