※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

地域に根ざしたお店をはじめたい。けれども、飲食の経験も十分とはいえないし、資金面でも正直不安がある。

そんな方にこそ知ってもらいたい、今回の仕事。

京都・舞鶴ではじまる「kan,ma(カンマ)プロジェクト」のコアメンバーとして、カフェの立ち上げから日々の運営まで担う人を募集しています。

このプロジェクトが目指すのは、人と人の隙間をつなぐ場づくり。文章の途中で「,」を打つように、ちょっと一息ついてくつろげるような、憩いの場になっていきそうです。

このプロジェクトが目指すのは、人と人の隙間をつなぐ場づくり。文章の途中で「,」を打つように、ちょっと一息ついてくつろげるような、憩いの場になっていきそうです。舞台は、舞鶴で長いこと眠っていた1200坪の土地。

建築や食、地域など、各分野の心強いメンバーとともに、1から立ち上げていきます。

ゆくゆくは自分でお店をはじめたい人や、このプロジェクトに強く惹かれた人。あるいは、夫婦での応募も大歓迎。

面白い人との出会いを心待ちにしているみなさんに会いに、まずは東京のオフィスを訪ねました。

都営新宿線の曙橋駅から歩くこと5分。閑静な住宅街に、緑に囲まれたアパートが現れた。

なかはシェアオフィスになっていて、いくつかの企業とフリーランスの人たちが一緒に働いている。

ここに軒を連ねるのが、株式会社小さな広場。「kan,maプロジェクト」をきっかけに、今年8月に設立されたばかりの会社だ。

今に至る経緯を、立ち上げメンバーのひとりである中嶋さんが教えてくれた。

「もともと地域工務店の経営コンサルをしていて。これから先、地域に選ばれる工務店ってなんだろう?と考えたときに、地域とのつながりや仕掛ける力。これがある工務店は強いなと思っていたんです」

「もともと地域工務店の経営コンサルをしていて。これから先、地域に選ばれる工務店ってなんだろう?と考えたときに、地域とのつながりや仕掛ける力。これがある工務店は強いなと思っていたんです」そんなタイミングで、人づてに舞鶴の大滝工務店を紹介された。3代目の大滝雄介さんは、会社の仕事とは別にまちづくりチームを立ち上げ、空き家を使ったレンタルスペースやカフェなどを運営している方。

意気投合したふたりは、次なる一手を模索しはじめる。

「あるとき大滝さんから『うちに1200坪ぐらいの遊休地があるから、なんとか面白いものにしたい』という相談があって。ちゃんとメンバーを集めて楽しい場所にしようよ、って話が出たのが3年ぐらい前かな」

そこで真っ先に声をかけたのが、こちらの団遊(だんあそぶ)さん。

関西のさまざまな媒体で記事を書く売れっ子ライター時代を経て、27歳で独立。現在は雑誌やWeb媒体の編集にとどまらず、実世界のヒト・モノ・コトに関わる「世の中の編集」を仕事にしている方だ。

関西のさまざまな媒体で記事を書く売れっ子ライター時代を経て、27歳で独立。現在は雑誌やWeb媒体の編集にとどまらず、実世界のヒト・モノ・コトに関わる「世の中の編集」を仕事にしている方だ。さらに、はちみつブランド「8bees」やファッションブランド「salvia」、デザイン会社「ea」など、4つの会社の経営者でもある。

「ぼくにとって大事なのは、事業ではなく人。たとえカフェが閉店したとしても、今回の求人で出会う人が『このプロジェクトに参加できてよかった』と思えたら成功なんですよね」

「ぼくにとって大事なのは、事業ではなく人。たとえカフェが閉店したとしても、今回の求人で出会う人が『このプロジェクトに参加できてよかった』と思えたら成功なんですよね」このスタンスは、以前日本仕事百貨で団さんのアシスタントを募集した際、何度も口にしていた。

ただ、今回は少し異なる部分があるという。

「今回グッドなのは、必ずしもそのスタンスで集まったプロジェクトではない、ということです」

「中嶋さんは経営コンサルタントとして、数字としっかり向き合う。ぼくは人の情緒と向き合うところがあるので、バランスがいいなと。舞鶴の土地に根ざしているのは大滝さんですから、彼には我々以上の想いがありますしね」

多様な価値観が交差して、いろんな人を巻き込む余地が生まれている。

そして、その多様性をさらに広げるのが、各分野のプロフェッショナルたち。

「最高のメンバーだと思っています」と中嶋さん。

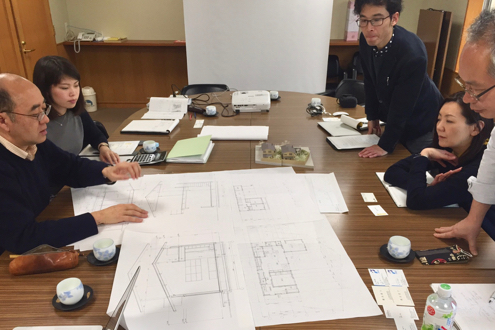

「建築家の横内さんってすごい方が関わっているし、カフェの監修をしてくれる神谷さんは、職人気質でカフェ愛にあふれた方。kan,maの名前を考えたコピーライターの半田さんも妥協せずいろんなアイデアを出すし、ロゴをつくったグラフィックの薬師寺さんもすごいセンスを持ってるしね」

この人たちのなかで、コアメンバーとして立つ。

この人たちのなかで、コアメンバーとして立つ。店長というより、カフェのマネージャーやコミュニケーションディレクターといった立ち位置が適切かもしれない。

「料理ができないからといって躊躇する必要はないです」と団さん。

「たとえば『夕方以降のお客さんは何かつまみたいニーズが多いから、応えてあげたいんです』とか、『ランチセットはこういう感じでやりませんか?』というように、課題が自分から出てくる人だとうれしいですね」

カフェを監修する神谷さんとの関わり方も重要になる。

「彼にとっての良い店は、居心地がよくて、とっておきの時間を過ごせるような場所。いちいち哲学があるんですよ」

たとえば、貸し切り利用について。

集客と売り上げが確保できる貸し切り利用は、歓迎するお店が一般的だと思う。

けれども、神谷さんのカフェでは基本的に受け付けないそうだ。

「すべてのお客さまに貸し切り利用を周知することは不可能ですから、遠方からわざわざ来店された方がその日に当たる場合もあるわけじゃないですか。神谷さんは『どちらのお客さまを第一に考えるか。わざわざ来てくださった方に悲しい想いをさせて帰らせるなんて、ぼくにはありえないことなんです』と言っていましたね」

同じ理由で、予約や店内での待ち合わせも受け付けていないという。

今、この場所に足を運んでくれた人に、最大限居心地のいい時間を過ごしてもらうこと。それが売上より、何よりも優先される。

直接お会いしていないけれど、団さんのお話だけでも強いこだわりと愛を感じた。

直接お会いしていないけれど、団さんのお話だけでも強いこだわりと愛を感じた。今回募集する人は、まずはじめに愛知にある神谷さんのカフェ「トリコ」の考え方を学ぶことになる。

「神谷さんの哲学を一度吸収したらええと思うんですよ。やっていくなかで、考えの合わないところもあるだろうから。そのときにkan,ma流が出てくればいい」

共通しているのは、一つひとつを自分ごとと受け止めて発想する力だと思う。飲食経験が十分になくても料理に興味があるとか、売り上げにとらわれずとも、数字を視野に入れておくことは大切。

「いかに文化と触れ合える空間にしていくか、というのも大きなテーマ。これは地方共通の悩みで、文化に触れられる場所が少ないんですよ」

「今日は週に一度のkan,maシアターの日やから、プロジェクター出してみんなで映画観よう。告知したら7人来てくれた。そんなんでもいいと思ってまして。自分なりのカルチャーを持ち込んで、好きなことをやっていいと思います」

カフェの外には大きな庭があって、ゴロゴロ本を読んだり、夜には星空を眺めたり。畑をつくって、お客さんと一緒に収穫、育てた作物を料理に使って出すのもいい。

さらには、体験宿泊棟や大滝工務店の新オフィスも併設。すぐ隣には9区画の住宅スペースを設けて、「小さな広場」のようなコミュニティを生み出していく。

さらには、体験宿泊棟や大滝工務店の新オフィスも併設。すぐ隣には9区画の住宅スペースを設けて、「小さな広場」のようなコミュニティを生み出していく。「チェーン店やコンビニが増えて、みんなが同じまちの景色を見て育つ状況になりつつある。それって、“対お金”で考えたときの効率性を重視するから、まちが画一化するんだと思うんですね」

「ぼくらはそこに軸足を置かずに、地元の人に愛される居場所をつくっていきたい。このまちにはkan,maがあるんだ、っていうね」

まちの人が誇れるような。

「そう。『規模はほんまに名前通り小さいけど、血が通ってあったかい場所をつくるなあ。あいつらのチームいいよね』って言われるような場所をつくっていきたいです」

東京での取材を終えて、今度は京都・舞鶴へ。

かつてはロシアとの交流が盛んで、商店街全体を「ロシア通り」としてつくり替える計画もあったという。柱や照明など、その名残が今もところどころに表れ、独特の雰囲気を醸し出している。

かつてはロシアとの交流が盛んで、商店街全体を「ロシア通り」としてつくり替える計画もあったという。柱や照明など、その名残が今もところどころに表れ、独特の雰囲気を醸し出している。商店街の一角、「FLAT+」で大滝さんと待ち合わせた。

ここは大滝さんの立ち上げた任意団体「KOKIN」が運営するカフェバーで、店長が日替わりだったり、日々さまざまなイベントが開催されたりと、世代の隔てなくまちの人が集まる場所になっている。

ここは大滝さんの立ち上げた任意団体「KOKIN」が運営するカフェバーで、店長が日替わりだったり、日々さまざまなイベントが開催されたりと、世代の隔てなくまちの人が集まる場所になっている。「このまちの魅力は、つくっていける余地があるところですね。動けば目立つし、それが着実に評価にもなって、人のつながりも生まれる」

もともと薬局だった店舗を改装するため、ワークショップ形式で参加者を募ったら、たくさんの人が集まった。市役所の人や高専生、地域の小学生まで。

さらにNHKの番組でも取り上げられ、オープニングには100人以上が訪れた。

さらにNHKの番組でも取り上げられ、オープニングには100人以上が訪れた。家と職場、家と学校に次ぐ第三の拠点を、みんなが求めていたことに気づいたという。

「まちを好きな人とまったく関心がない人の間には、『何かあったらいいのになあ』とモヤモヤしている人が7〜8割いるんです。その人たちに少しでも訴えかけて、まちを楽しむ人を増やすこと。それがぼくらの楽しみでもあります」

「kan,maのカフェで働く人にも、暮らしを楽しんでほしいです。目の前の現実をありのまま受け入れて、何かほしいならつくり出す。その気持ちさえあれば、どこに暮らしても楽しめますよね」

大学卒業後、東京の大手企業でエンジニアをしていた大滝さん。東京での刺激にあふれた生活も好きだったそう。

大学卒業後、東京の大手企業でエンジニアをしていた大滝さん。東京での刺激にあふれた生活も好きだったそう。ただ、いざ地元の舞鶴に帰って気づくことがたくさんあった。

「掘り出すとおもろい人いっぱいいるんですよ!最近だと、パリコレにも出してるデザイナーさんが夫婦で移住してきて。『舞鶴には本物がある』と言うんです」

本物?

「都会の商品や素材は、たくさんの人の手を渡ってプロモーションされている。舞鶴は、その間をすっ飛ばしてつくり手とつながれるから、本物に触れられるんだと。言われてみて、はじめて気づけた魅力でした」

日本海に面し、山にも近い舞鶴。食材が豊富なことに加え、生産者との距離も近い。

車でまちを案内してもらうなかでも、大滝さんが声をかけられる場面に何度も遭遇した。

今回採用される人もカフェの顔となって、大滝さんのような関係性を築いていってほしいなと思う。

その後、カフェの建設予定地や観光スポットの赤レンガ倉庫などを回り、駅へ。

その後、カフェの建設予定地や観光スポットの赤レンガ倉庫などを回り、駅へ。移動中の車内で、大滝さんがしみじみと語った言葉が印象に残っています。

「人の可能性を、『働く』っていう箱のなかで縛っちゃいけない気がしてて。より可能性を広げる器になったらいいなと思うんです。たぶん、団さんってそういう考え方ですよね」

「ここは都会の大企業じゃないんやから、ゆったり自由に働いてもいいんじゃないかな。働くことと生きることはほぼ等しいからね」

舞台となる1200坪の土地は、まだ草がボーボーと生えていて、まっさらな状態でした。

舞台となる1200坪の土地は、まだ草がボーボーと生えていて、まっさらな状態でした。この景色を前にしたとき、不安を覚えるよりもワクワクしてしまう人。

日々の暮らしを楽しみながら、ほっと一息つける場所をつくりたい人。

そんな人の応募を楽しみに待っています。

(2016/12/16 中川晃輔)