※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

雨の日も、風の日も。片道2時間以上かけて、自転車で工場に通い、四角い缶をつくる。

「なんでこれが売れるのかわからない」なんて言いながらも、ひたすらに。

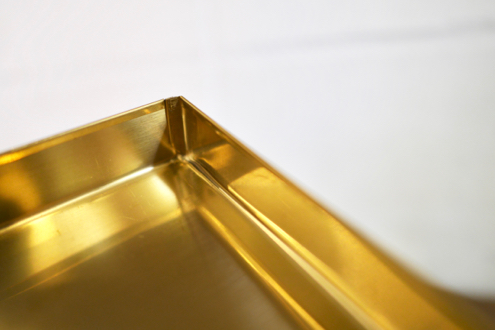

ブリキと、銅と、真鍮。誰にも真似できない独自の方法で、3種類の角缶をつくり続けた職人がいる。

その人、中村さんのたくましい腕が生み出す缶には、彼のやさしさが詰まっている。

その人、中村さんのたくましい腕が生み出す缶には、彼のやさしさが詰まっている。一枚の金属板をうまく折り込んで形をつくり、四つ角は叩いて丸みを出す。磨き上げた表面は、使い込むほどに味わいを増していく。

シンプルでやさしいその缶は、多くの人に愛され、またたく間に世界中のファンを魅了していった。

苦難が訪れたのは、昨年のこと。

苦難が訪れたのは、昨年のこと。中村さんが突然の体調不良で倒れ、缶づくりを続けることが難しくなってしまった。

大手缶メーカーをはじめ、その技術を学ぼうと以前から何人もの人が彼を訪ねていたものの、そう簡単に再現できるものではない。

…なんとしても、あの缶をもう一度復活させたい。

そう願う人たちが挑戦をはじめています。

今回募集するのは、缶職人の後継者です。

中村さんが積み重ねてきたこだわりは、並大抵のものではないと思います。それに、基本となるのはコツコツと角缶をつくり続ける仕事。心身ともに楽な仕事をしたい人には、正直おすすめできません。

その代わり、やりがいも大きいはず。

国内をはじめ、北欧を中心に世界26ヶ国に流通。今でも復活を待ち望む声があちこちから届くそうです。

すぐに決心はつかなくても、何か引っかかるものがあればぜひ続けて読んでください。

向かった先は、東京・蔵前。

株式会社SyuRo代表の宇南山さんに話を聞く。

ものづくりが盛んな蔵前のまちで育った宇南山さん。職人だった父を亡くしたとき、形にならなかったアイデアの数々が、技術とともに消えていくもどかしさを感じたという。

ものづくりが盛んな蔵前のまちで育った宇南山さん。職人だった父を亡くしたとき、形にならなかったアイデアの数々が、技術とともに消えていくもどかしさを感じたという。美大を卒業して照明メーカーに勤めた後、フラワースタイリストのもとで4年間学び、今から18年前に立ち上げたのがデザイン会社SyuRoだった。

「父が亡くなり、後継者がいなければ技術は残らないということを身に沁みて感じていました。そんな職人たちの技術が少しでも残るきっかけになったらと思い、SyuRoをはじめたんです」

オリジナルブランド「SyuRo」のほか、他社の商品企画やブランディングにも携わり、職人の手仕事をより多くの人に届けてきた。

今から9年前には、地元・蔵前に店舗をオープン。

レストランの依頼を受けて、素材となる土から選んだ焼き物の器。薬用効果の高いアロマを使用し、水のように寄り添うオリジナルのスキンケア商品。テントの端切れに再び命を吹き込んだポーチやバッグなど。

レストランの依頼を受けて、素材となる土から選んだ焼き物の器。薬用効果の高いアロマを使用し、水のように寄り添うオリジナルのスキンケア商品。テントの端切れに再び命を吹き込んだポーチやバッグなど。扱うのは、生活に寄り添う日用品がメイン。

どれもがシンプルで、不思議な存在感を放つものばかりだ。

「わたしは、世のなかにありそうでなかったものを考えていきたいと思っていて」

ありそうでなかったもの?

「日常と非日常だったり、男っぽさと女っぽさ、和と洋の間とか。すでにもので溢れているなか、絶妙なバランスの商品が求められているんじゃないかと思っています」

ありそうでなかった、SyuRoのものたち。

並んだ棚を端から見ていくと、一角にきらりと光る缶を見つけた。

これらの缶は、実はSyuRoのオリジナル商品だという。

これらの缶は、実はSyuRoのオリジナル商品だという。一体どのような経緯でここに置かれることになったのだろう?

「最初は、丸缶の茶筒を近くの料理屋さんで見つけて。その佇まいに一目惚れしたんです」

すぐさま店主から丸缶を扱う缶屋さんを紹介してもらい、訪ねることに。

そこで中村さんの角缶にも出会うことになる。

「料理屋さんにあった缶は和紙を巻いてあったんですが、わたしは何も付け加えられていない素地の缶に惹かれてしまって。それはもう、とにかく美しかった」

その佇まいこそ、まさに“ありそうでなかった”ものだった。

「話を聞くほどに素晴らしい技術だっていうことがよくわかったし、廃れていってしまいそうなことも伝わってきて。なんとかつなげられたらと思ってはじめました」

さっそくオリジナル商品として販売を開始。すると、予想を上回る反響があった。

当初はブリキ缶のみを製造していたが、高級感のある真鍮と銅をバリエーションに加えたことで、北欧を中心とした海外からの人気にも火がついた。

その後、展示会や雑誌など、各方面から取り上げられることになる。

「真鍮と銅をつくりたいと提案したときに、最初は中村さんに断られて。同じ金属でも硬さが違うので、裁断するのに力がいるし、刃も欠けやすくなる。工場の機械はどれも自動化されていないから、たしかに大変なんですよね」

「真鍮と銅をつくりたいと提案したときに、最初は中村さんに断られて。同じ金属でも硬さが違うので、裁断するのに力がいるし、刃も欠けやすくなる。工場の機械はどれも自動化されていないから、たしかに大変なんですよね」「1年以上熱意を伝え続けて、ようやく真鍮と銅もつくってくださることになったんです。海外から注文が入るようになっても、ご本人は『なんでこんなのが売れるんだ』って言っていましたけど(笑)」

でもたしかに、すごく乱暴な言い方をすれば“ただの缶”とも言える。

なぜこの缶に人々は魅了されるのだろう。

「見えないところへのこだわりがすごいんですよ」

見えないところへのこだわり。

「飾りたてず、見えないところに技を使う。これって、江戸の文化に通じるもので」

「中村さんがすごいのは、それを当たり前にやっていたということ。謙虚というより、普通にやってきただけなんだと思います」

東京・台東区の自宅から埼玉・八潮の工場までは、自転車で片道2時間以上。「自転車で来ないとやる気がなくなる」と、周囲の送り迎えの提案も断った。

朝。工場につくと、さっそく缶づくりがはじまる。

金属板を切り出し、折り込んで成形。ハンダづけではどうしても角が尖ってしまい、独特の丸みが出ない。折り込むことによって強度も増し、ハンダを使わないため、錆びにくい。

金属板を切り出し、折り込んで成形。ハンダづけではどうしても角が尖ってしまい、独特の丸みが出ない。折り込むことによって強度も増し、ハンダを使わないため、錆びにくい。夏はランニング一枚で汗だくになりながら。冬は寒い工場のなかでひとり、黙々と。

タバコは決して吸わず、来る日も来る日も角缶をつくり続けた。

宇南山さんたちが工場見学に来ることになったときも、最初こそ遠慮されたものの、いざ来るとなればたくさんのお菓子を用意して歓迎してくれたという。

「製造の手を丸一日止めて、すごく良くしてくださって。これやってみるか?どうだ?って、実際の工程を体験させてもらって。缶に惹かれたところからでしたけど、その日からみんな中村さんのファンになっちゃいました(笑)」

そんな人柄まで伝えると、うれしそうに缶を手に取るお客さんもさらに増えた。

一方で、知れば知るほど、中村さんの健康が心配にもなった。

一方で、知れば知るほど、中村さんの健康が心配にもなった。一昨年に一度体調を崩した際には、中村さんの仕事を継ぎたいという想いを手紙で伝えたけれど、継ぐという話には至らなかったそう。

大手缶メーカーから視察にやってきても、中村さんの缶はそう簡単に再現できない。

そんなある日、中村さんの息子さんから連絡があった。

「手紙を出した半年後ぐらいに、息子さんが実家でその手紙を見つけて読んでくださったみたいで。『父はこんなことをしてたんですか』って、驚かれていました」

「たぶん、ご家族にも趣味程度に話されてたんじゃないかと思うんですよね。息子さんは『そんな想いで父の仕事を見てくれていたのなら、ぼくにできることはなんでも協力したい』と言って、『来週の木曜日に一緒にお願いしにいきましょう』と約束してくれたんです」

中村さんに、直接想いを伝えることができる。ようやく一筋の光が見えてきた。

ところが、約束の日の前日。

ところが、約束の日の前日。またしても中村さんは倒れてしまう。

「一時はICUに入ってしまって。後日、お見舞いにも行ってお話ししたんですが、すぐに復活できる状況では、ありませんでした」

このままでは前に進めないと判断した息子さんが段取りを組み、中村さんの工場を貸してもらえることになった。

切ない気持ちにもなるけれど、やるからには、待っている人たちのために動きはじめなければ。

「やっと0地点に立てたという感じですね。ここからはなんとしても中村さんの缶を残していきたい。そう思っています」

「後継者問題はこれからどんどん加速していきます。わたしたちみたいな、こんな小さな会社の取り組みでも、何か考えてもらえるきっかけになったらいいなと。人任せにせず、自分たちで。そうしたら、少しでも世の中が変わるのではないかと思っています」

「後継者問題はこれからどんどん加速していきます。わたしたちみたいな、こんな小さな会社の取り組みでも、何か考えてもらえるきっかけになったらいいなと。人任せにせず、自分たちで。そうしたら、少しでも世の中が変わるのではないかと思っています」今、手元に残る手がかりは、製造現場の写真と、一部の人が多少なりとも教わったという事実、そしてサンプルとして残っている在庫ぐらいだ。

だいぶ試行錯誤しながら進めていくことになると思うけれど、宇南山さんはどんな人が向いていると思いますか?

「コツコツやれる器用な方ですかね。力仕事も多いですが、金属の裁断など自動化しても良さそうな部分があれば、そこは来た人と相談しながら変えていけると思います」

「働きがいは本当にあると思いますよ。今でも世界中から『待ってるよ』って問い合わせが毎日来ますし、復活したらまたうれしい声が届くだろうし。自分のつくった缶が世界に広まっていくやりがいは感じられるはずです」

後継者問題に頭を悩ませる産業は、きっと日本中にごまんとある。小規模でも本当にすごいものをつくっている人が、会社が、どんどんなくなってしまうのは悲しい。

この小さな缶工場から世界へ。中村さんが積み上げてきたものとともに、これからの日本のものづくりを発信していってほしいなと思う。

帰り際、小さいサイズの真鍮の角缶を購入。レジまで持っていくと、スタッフの石洞さんがいろんな使い方を教えてくれた。

「裁縫箱にしたり、名刺を入れたり。使い方はかなり自由だと思います」

「裁縫箱にしたり、名刺を入れたり。使い方はかなり自由だと思います」「経年変化によって、使うほどに味が出てくるのも楽しくて。うちの角缶もよくなでたりしてているんです(笑)」

なでることで、手の皮脂によって艶が出て、味わい深い表情に。

手をかけて育てていく喜びがあるところも、この角缶が愛される理由のひとつなのかもしれない。

「一度使って気に入ったからもう一個ほしいとか、誰かにあげたいという問い合わせは多いですね。ここで接客をしていても、みなさん愛着を持って使ってくださっていることが伝わってきます」

今回募集する人に向けて、何か伝えたいことはありますか?

「そうですね…。工場はここから少し離れていますし、もしかしたら孤独かもしれません」

「でも、チームの一員と思って来てもらえたらうれしいですね。何かあればみんなでサポートするつもりですし、そういう意味では、私たちと一緒にSyuRoをつくっていける方だといいなと思います」

角缶の復活を心待ちにしている人は、たくさんいます。

角缶の復活を心待ちにしている人は、たくさんいます。それでも、焦らず、飾らず、コツコツと。

このチームで、先代に胸を張れるような缶をつくりませんか。

(2017/5/17 中川晃輔)