※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

白を基調に木や緑が配置された気持ちのいい店内に、深い色味のレザーバッグや、やわらかな風合いのストールが並ぶ。 このお店を運営しているのは、株式会社マザーハウス。

このお店を運営しているのは、株式会社マザーハウス。「途上国から世界に通用するブランドをつくる」という理念のもと、バングラデシュ・ネパール・インドネシア・スリランカでのものづくりから、お客さんに届けるまでを一貫して手がけています。

品質にもデザインにも妥協はしない。なぜなら、その国の素材と人の可能性に光をあて、お客さんに本当に満足いただけるものをつくることで、途上国のイメージも変えていこうと考えているから。

今回は、販売の仕事を通して社会とコミュニケーションをとっていく人を募集します。

経験は問いません。

途上国に興味がある人や、ものづくりやデザインに興味がある人、つくり手が見えるものを丁寧に売りたいという人など、ここで働く人もさまざまです。

マザーハウスの直営店は日本と台湾、香港、あわせて29店舗に成長している。

今回伺ったのは、秋葉原と上野のちょうど真ん中あたりにある本店。

創業のきっかけは、代表兼デザイナーの山口絵理子さんが大学時代に貧しい国々のために何かをしたいと、バングラデシュを訪ねたこと。

創業のきっかけは、代表兼デザイナーの山口絵理子さんが大学時代に貧しい国々のために何かをしたいと、バングラデシュを訪ねたこと。山口さんはそこで途上国の現実を知り、本当にお客さんが満足できるものづくりを途上国で行うことが、より良い社会にしていくためのアクションになると考えた。

現地にあるジュート(麻素材)を使ったバッグづくりを1人で0からスタートし、今では自社工場で180名のスタッフが働いています。

「ものづくりの過程には、たくさんの人がいてたくさんの想いがあります。僕らはそれを届けるために、モノの向こう側にあるストーリーを感じてもらおうと考えてきました」

「ものづくりの過程には、たくさんの人がいてたくさんの想いがあります。僕らはそれを届けるために、モノの向こう側にあるストーリーを感じてもらおうと考えてきました」そう話すのは、創業当時から山口さんと一緒にマザーハウスをつくってきた副社長の山崎さん。

たとえば、お客さんと座談会を開いて製品開発を行ったり、イベントに現地から職人さんを招いてものづくりの現場を再現したり。1年に2回、お客さんと一緒にバングラデシュやネパールの工場を訪ねるツアーも開催している。

たとえば、お客さんと座談会を開いて製品開発を行ったり、イベントに現地から職人さんを招いてものづくりの現場を再現したり。1年に2回、お客さんと一緒にバングラデシュやネパールの工場を訪ねるツアーも開催している。どれも、つくり手とお客さんとをつなげることを大切にしているからこそ生まれた取り組み。

「顔が見えるということだけじゃなくて、もっと肌身で質感を感じられる仕組みをつくっていきたいんです。僕たちはボーダーを越えて、プロダクトとお客さまをつないでいこうと考えています」

ボーダーを越えてつなぐ。それは、創業当初から続くお客さんとの関係性にも表れている。

ボーダーを越えてつなぐ。それは、創業当初から続くお客さんとの関係性にも表れている。2006年、東京・入谷の小さな倉庫からマザーハウスはスタートした。

「10坪で家賃7万円のすごく安い所で。民家だらけの裏通りに倉庫があって、僕らはそこでネットから商品を買ってくださった方に発送作業をしていたんですね」

スキルもリソースもないなかで、お客さんに迷惑をかけることも多かった。

「それでもお客さまに会いたいとイベントを開催したら、みなさん口々に『商品はこうだったらもっとよくなるから頑張って』とか『絶対に諦めちゃだめよ』って声をかけてくださって。本当に楽しかった」

お客さんと触れ合えるお店をつくりたい。だけど資金はビジネスコンテストで得た300万円のみ。

お客さんと触れ合えるお店をつくりたい。だけど資金はビジネスコンテストで得た300万円のみ。店なんてつくれないと、世の中からは笑われたという。

「それなら、この倉庫を改装して店にしちゃえばいいじゃんって。天井を自分たちで抜いて、木材から見よう見まねで什器をつくりました」

するとだんだん、地域の職人さんが道具を貸してくれたり、お客さんが壁を塗りにきてくれたり。手を貸してくれる人が増えていった。

「みんなが不可能だと思うことも、可能になるんだってその時にすごく思って。大切なことはみんなでやることだし、諦めないこと」

どんな困難も楽しみに変えてお客さんと一緒に乗り越えてきたから、今のマザーハウスがある。

「だから僕らは、途上国との関係性を変えるために仕事をしていますけど、やり方としてはお客さまが喜んでくれることや楽しいと思ってくれることが一番大切なんです」

「だから僕らは、途上国との関係性を変えるために仕事をしていますけど、やり方としてはお客さまが喜んでくれることや楽しいと思ってくれることが一番大切なんです」とはいえ、「想いだけでは働けない」と山崎さん。

「当時は給料も決して高くなかったし、大変なことも多かった。その環境は変えてきました」

「社会の役に立ちつつ、自分の生活をきちんとすること。小売業界の現場は給料も安いんですが、マザーハウスでは社員の最低年収300万円を掲げています」

さらに、この2年間で新たにジュエリーブランドを立ち上げ、インドネシアとスリランカでも事業を始めた。国内外を含め、社員は350人にものぼる。

急に会社が大きくなることに、不安はなかったですか。

「ありましたよ。想いが伝わらなくなったり、スピードが遅くなったりするんじゃないかって。でも、むしろできることが増えて成長は加速しています」

「大事なのはみんなでつながりをもって売りたいと思えるか。そこがあるから、みんな責任を持ってやってくれています」

境界を設けず、お客さんや現地の人たちとの関わり合いを大切に働く。それは、ほかのスタッフも同じです。

北千住店の副店長として働く粥川さん。

マザーハウスを知ったのは、大学時代に知り合いから山口さんの著書を紹介されたのがきっかけだった。

マザーハウスを知ったのは、大学時代に知り合いから山口さんの著書を紹介されたのがきっかけだった。「その頃の私は、国際協力関連の道に進みたいとは思っていたけど留学をすべきか、どうすればいいのか悩んでいました」

「だけど山口は、貧困をなくすために何をすべきか考えていて。“どうやって”というところじゃなく、そもそもの“なぜ”という問いから行動を起こしているのが印象的でした」

外にばかり目を向けるのではなく、まずは地元で目の前の人としっかり向き合う仕事をしてみようと、一度は三重県でウエディングプランナーの職に就いた。その後、2年前からマザーハウスで働いている。

外にばかり目を向けるのではなく、まずは地元で目の前の人としっかり向き合う仕事をしてみようと、一度は三重県でウエディングプランナーの職に就いた。その後、2年前からマザーハウスで働いている。印象に残っているのは、北千住店で出店4周年を記念して開催したストールとジュエリーの催事のこと。企画からデザイン、運営まで一貫して関わったという。

「本当に、一からお店をつくるような感じでした。北千住店は、社会的関心よりも純粋にファッションを楽しみたいという方が多くて。どうすれば喜んでいただけるか、お客さまのことを思いながら、売上などを分析して考えていきました」

たとえば、既存の店舗では流せない映像と大きなパネルを用意して商品の背景を伝えたり、買った先をイメージできるようマネキンにコーディネートをしたり。

特に、4周年記念のオリジナルジュエリーのデザインにはこだわった。

「最初は今のような平面ではなく、立体のデザインを考えたんです」

「最初は今のような平面ではなく、立体のデザインを考えたんです」そのデザインは、そのまま実現することは困難だった。変更を加えて、一度はデザインを決定したものの納得がいかなかったという。

「自分が販売することをイメージしたときに、お客さまに心から伝えられないなと思って。スタッフとも話し合って、徹夜でもう一度描き直したんです」

そこで、妥協はしなかったんですね。

「はい。途中からの変更でコストもかかるし、一緒に仕事をしている相手のことを考えるべきだと怒られました。反省もたくさんありますが、この経験が大きな糧にもなりました」

結果、用意していた17個のジュエリーはすべて完売。ひとつひとつ、自分で考えながら形にできる環境がある。

とはいえ、自由な環境の中で成果をあげる道筋を立てるのは、決まったルールのなかで働くよりも厳しいように感じます。

「自分次第だと思います。たとえば、現地の職人さんについて聞いたら、現地スタッフから長文で返事が返ってきて。この記念ジュエリーをつくってくれた34歳のウィドドさんは、ずっと影絵のモチーフを銀でつくる職人さんだったそうですが、この仕事をきっかけに自らデザインまで提案をするようになったんです」

離れていてもつくり手を身近に感じ、新たな文化や世界に出会うきっかけが、手を伸ばせば届く範囲に溢れている。

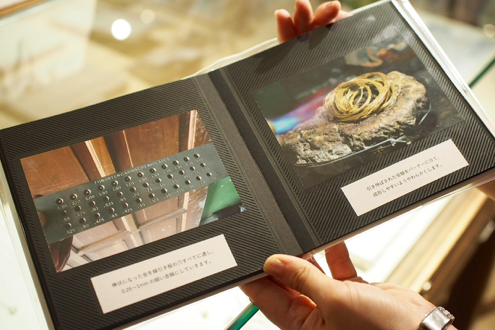

粥川さんは、さらに職人さんのことや品質へのこだわりをお客さんにも伝えられるよう、ストーリーブックの制作を提案したそう。

写真と文章を通じてものづくりの背景を知ることができるもので、今ではマザーハウス全店に展開されています。

写真と文章を通じてものづくりの背景を知ることができるもので、今ではマザーハウス全店に展開されています。つくり手と売り手、お客さんが一貫してつながって丁寧なものづくりが届けられていく。そうして新たな価値観を提供できることが、ここで働く何よりのやりがいになっているようでした。

粥川さんは、どんな人と仕事がしたいだろう。

「会社として大きな理念を掲げていますが、お店の運営は、日々の一つ一つの地道な積み重ね。だからこそ素直に吸収して、前例がないなら自分でつくっていくくらいの人がいいかな」

「社内には、ものづくりに興味を持って販売職から商品企画に抜擢されたスタッフや、元経営者のスタッフなどいろんな個性を持った人がいます。みんなより良いお店にするために、変えようっていう意識がすごく強い。そういう仲間も一緒だから頑張れるのかもしれません」

実は副社長の山崎さんも、かつては世界的な投資銀行でエコノミストを務めていたという、異色の経歴の持ち主だ。

粥川さんの話を隣で聞きながら、「うちは小売未経験ばかりだね」と笑う。

ゆくゆくは、店長になりたいと話す粥川さん。

ゆくゆくは、店長になりたいと話す粥川さん。まだ想いが先行しがちだけど、店舗のコンセプト設計や経営について学んで、きちんとビジネスと想いを両立したお店づくりをしていきたいとのこと。

ここで働く人たちは、皆想いに溢れている。そして冷静に、自分には何ができるのかを考えている。だからこそ、社会とも世界とも上辺だけでなく本当につながるお店ができるんだろうな。

取材を終えようという頃、山崎さんが話してくれた言葉がとても印象的でした。

「今って世界中が、違いを認め合う社会じゃなくなってきていると思うんです。たとえばイスラム教と聞くだけで恐怖を感じる人もいるでしょう。僕らはそんな時代において、違う人同士が繋がること、多様に生きることはすごく豊かだと伝えていきたいんですよね」

「だからまずは僕らのプロダクトから、可愛いとかかっこいいと感じてもらう。バングラデシュってどういう国なんだ?と興味を持ってもらう。そうやって、自分とは違うものに出会いながら世界を変えていく。僕らはようやくそのスタート地点に立ったところです。ここからだと思っています」

ここで働く人たちと話していると、ボーダーは自分自身が生み出してしまっているものなのかもしれないと感じる。

たとえば、国際社会へのアクションは国際機関でないとできないという思い込みや、自分の仕事はここまでだという線引きもそう。

たとえば、国際社会へのアクションは国際機関でないとできないという思い込みや、自分の仕事はここまでだという線引きもそう。本当はもっと自由に、私たちを取り巻く世界や、社会と関わりを持っていける。そんなふうに背中を押してくれる会社です。

(2017/7/31 並木仁美)