※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

つくっては試し、実験しては考える。そこには「あたたかいものをつくりたい」というシンプルな願いがありました。

ワシオ株式会社は、独自の編み方で、とても保温性の高い生地をつくる会社です。

ワシオ株式会社は、独自の編み方で、とても保温性の高い生地をつくる会社です。その温かさは、世界的冒険家・植村直己さんが南極大陸横断のときに身につけていたほど。

生地を編むときにパイルと呼ばれる輪っかをつくり、その輪っかが破れないように起毛させています。2重に空気の層ができるから、とてもあたたかい。

生地をつくっているのは、半世紀前から使われている144台の機械たち。もう生産していない型のため、人が手を入れ、改良しています。

生地をつくっているのは、半世紀前から使われている144台の機械たち。もう生産していない型のため、人が手を入れ、改良しています。今回は、この機械を改良し、新しい生地をつくる職人と、技術を生かした商品企画・営業を担当する人を募集します。

機械が好き、日本のものづくりが好きという人には、とてもいい環境かもしれません。

新幹線で姫路駅まで。JR神戸線に乗り換えて、2駅ほどで加古川駅に到着。

ベッドタウンとして栄える加古川駅周辺は、大きな商業施設やマンションが並んでいる。

ワシオ株式会社があるのは、ここから車で20分ほど。会社に近づくにつれ、田んぼの広がるのどかな風景になった。

空が広くて、きもちいい。

「もともとこのあたりは、くつ下の製造で有名な地域だったんですよ。近くでは、西脇市の播州織が有名です。布にまつわる地場産業が多い地域ですね」

「もともとこのあたりは、くつ下の製造で有名な地域だったんですよ。近くでは、西脇市の播州織が有名です。布にまつわる地場産業が多い地域ですね」そう話すのは、代表の鷲尾さん。ワシオ株式会社の2代目にあたる方です。

ワシオ株式会社が創業したのは、1955年。

ワシオ株式会社が創業したのは、1955年。「うちの親父がここの生まれなんです。周りと同じようにくつ下をつくっても仕方ないと、くつ下の編機を改造してレギンスをつくりはじめました」

安価な大量生産品であっても売れる時勢のなかで、よりよいものをつくろうと改良を重ねる人もいた。

あるとき、地元のおじちゃんが「鷲尾さん、こんなんつくったんやけど」とふわふわに起毛した生地を持ち込む。

「軽薄短小がよしとされていた時代に、分厚いものが持ち込まれた。本来ならその道へは進まないんでしょうけれど、先代は『分厚さはあったかさや』って本能的に感じたんでしょうね」

その人が持ってきた技術は、もともと保温性を高めるために開発されたパイル編みにさらにブラシをかけ、起毛させるというもの。

ただパイルに強くブラシを当てて起毛を出すと、パイルが全部切れてしまう。

けれども、この技術ではブラシの素材と当て方を工夫しているから、パイルが切れず、パイル中と起毛部分で2重に空気の層ができた。

「こんなに温かいものはほかにありませんでしたから、つくれば喜ぶ人も増えるでしょう。技術をブラッシュアップし、製品化したのが『もちはだ』というインナーシリーズです」

触ってみると、ふわふわで、かつとてもなめらか。包まれたら、優しい気持ちになりそう。

触ってみると、ふわふわで、かつとてもなめらか。包まれたら、優しい気持ちになりそう。発売から40年経った今も、「あたたかい肌着といえば、もちはだ」と知る人ぞ知る商品になっている。

「先代はすごい人でした。実際に機械に触ることはなかったですけど、頭の中に機械構造があった。だから現場の職人にはない発想で、形や素材など、こんなんできるんちゃうかっていくつも提案できたんです」

そこには、足先から頭まで、全部もちはだで包みたい。世界の寒い地域に、もちはだを持っていきたい、という思いが。

「わたしは2代目として、できる限り先代の思いを現実化してきました」

お父さんの代からつながりのあった方や地域の人に助けてもらいながら、中国には工場と販売ラインもできた。商品のバリエーションも増やし、有名スポーツブランドのOEMなども手がけるように。順調に利益を増やしてきた。

ところが、暖冬の影響で、だんだん売上が減少傾向に。

そんなとき、ずっとインナー向きだと思っていた生地を、アウターにすることを思いつきます。

「同じころ、わたしと違う考えを持った息子が会社に入ってきた。今は彼のやりたいことも広げてやってみようかな、と思っています」

ここで話を伺ったのが、3代目となる鷲尾岳(たかし)さん。今は統括部長として、経営管理から商品企画、営業など何でもこなします。

大学を卒業してからは、中国で日本酒販売に携わっていたそう。

大学を卒業してからは、中国で日本酒販売に携わっていたそう。「高校を卒業したとき、世の中でどんどん中国の影響が大きくなっているのを感じて。『このままだと日本は飲み込まれちゃうんじゃないか』って気がしたので、大学では中国語の勉強をしました。せっかくだから、行ってみたいと思ったんです」

お話を聞いていると、とても行動力のある方。

帰国して会社を見渡したとき、あらためてワシオの技術が面白いと思った。

「もちはだはもともと、スキーやスノボ、釣りなど、本当に寒さを凌ぎたい人たちにも愛用されていました。そこでアウトドアブランドとして立ち上げたのが、YETINA(イエティナ)という別ブランドです」

アウトドアが大好きな知り合いと一緒に、あたたかさはもちろん、動きやすさを大事にしてつくったスウェット。

アウトドアが大好きな知り合いと一緒に、あたたかさはもちろん、動きやすさを大事にしてつくったスウェット。ファッション雑誌やアウトドア雑誌でも取り上げられ、とても評判がよかったそう。

「ファッション性もほしかったので、どうしてもこの色を出したくて。ワシオでははじめて、縫製した後にもう一度染めるオーバーダイという加工をしてみました」

とはいえ、機械もやり方もないから、加工は職人さんにお願いするところからはじまる。

うまく色が入るかも分からないし、できなければ違う方法を考える。このときは、思わぬ方向に転んだという。

「もう一度染めるには熱をかけながら染色するんですけど、熱で繊維が縮むので、編み目が詰まった。うまく色も入ったし、意図せず防風性も得られたんです」

自分たちで一からつくるから、新しいものも試しやすい。

ここで、職人さんのいる工場を見せてもらうことに。

本社に併設されている工場へ入ると、ゴーゴーという音。50台以上の編機がずらりと並んでいる。それぞれの機械の上からは糸が吊られ、するするっと編機の中に吸い込まれていく。

「こっちの列がタイツ、隣は腹巻…。ここにある機械は全部、もとはくつ下を編んでいた古い編機を、もちはだが織れるように改造してある。そやから、世界でここでしか編めんのや」

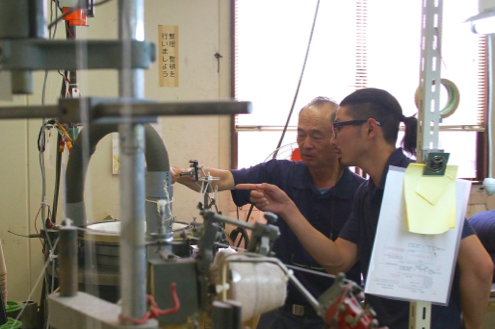

「こっちの列がタイツ、隣は腹巻…。ここにある機械は全部、もとはくつ下を編んでいた古い編機を、もちはだが織れるように改造してある。そやから、世界でここでしか編めんのや」案内してくれたのは、もちはだの機械開発から担っている小谷(こたに)さん。今年で70歳になるそう。

もちはだとの出会いは、なんと36年前。ひょんなことから先代社長と知り合い、「もちはだをつくってくれ」と生地だけ渡されたという。

もちはだとの出会いは、なんと36年前。ひょんなことから先代社長と知り合い、「もちはだをつくってくれ」と生地だけ渡されたという。自宅の前で、廃業になったくつ下会社の機械を一つずつ改造。もちはだを再現するために部品からつくりこみ、改良を重ね、完全オリジナルの編機ができあがった。

「だからわたしの仕事は、機械づくりが主なんですよ」

「たとえば、この編み目をつくる部分ね」

そう言って指差した先、編機を上から覗くと、筒状に編まれている。編み目ができる端は、円に沿って編み針が並んでいた。

「この編み針を上下させて糸を噛ませ、編み目を増やす。その仕掛けのための部品が必要です」

「この編み針を上下させて糸を噛ませ、編み目を増やす。その仕掛けのための部品が必要です」鋼板からパーツを切り出し、熱で溶接して削る。

できあがったら、編機へ取り付けて試してみる。

「機械にも、それぞれ個性があるんですよ。だから一つの型があればいいわけじゃない。編み機一つひとつに合わせて微妙な調整をするんです」

今回募集する職人は、小谷さんと一緒に機械から生地をつくっていく。

「新しい起毛生地を開発するとなれば、いつもうまくいくわけやない。うまくいかないことのほうが多いかもしれん」

「でも、自分で部品からつくって、つくりたかった生地ができたときの達成感。それはやっぱりうれしい。そやからやめるまで、死ぬまで挑戦やな(笑)」

こうしてできたワシオの製品を世の中とつなぐのが、営業の仕事。

卸先への納品、商品の説明だけでなく、そこで聞いた声を工場にフィードバックし、新商品の企画も行います。

今営業を担っているのは、営業部長の橋本さんと岳さんのふたり。

橋本さんは30年以上繊維業界で働いている方。

橋本さんは30年以上繊維業界で働いている方。ワシオに入社してワシオのものづくりに触れ、おどろいたことがあるそう。

「わたしもいろいろと見てきましたが、ここほどこだわって商品をつくっているところは見たことがありませんでした」

ふつうの肌着メーカーさんは、様々な産地へ出向いていい生地を見つけ、いろいろな効果を足していくことで温かさを実現する。

「ところがうちは、機械から手づくりして生地をつくってしまう。つくり方という部分で、あたたかさを実現しているんです」

「もちはだをご存知でない新規先に持っていってお話すると、みなさん面白いって言ってくださる。詳しい方でも『こんな生地見たことない』とおっしゃる方もいます」

今は人手が足りなくて既存のお客様への営業に手一杯だけれど、新規開拓や商品企画など、まだまだ業界的にチャンスもあるという。

販売ルートも、今年は世界へ広げようと思っているところ。

「この間は、ロシアへ視察に行きました。百貨店を見て回っても、そもそも起毛というものがない。ルートさえできれば、間違いなく売れると思うんです」

逆に、その独自性のために大変な一面も。

「機械が古いので、思った時期にできあがらないこともあって。もっとたくさん売りたいと思っても、これしかできないとなると量的につらいこともありますね」

ワシオでの営業は、会社を引っ張っていく前輪のようなもの。

そのためには、企画を立てることも必要です。

ここでふたたび岳さん。

「ぼくもいろいろと新しいことをするのが好きなほうですけど、根っこにあるのは、うちのものづくりの姿勢です」

ものづくりの姿勢。

「どこよりもあったかいものを、みんなが満足するかたちで出したい。適当なもんつくったらあかんっていう気持ちは、職人も営業も、みんな持ってると思います」

日本のものづくりは、こういう気概に支えられているのだとあらためて感じました。

日本のものづくりは、こういう気概に支えられているのだとあらためて感じました。ここでしかつくれない温かさを探求する。

ワシオの技術を、新しいかたちで紡いでいく人をお待ちしています。

(2017/07/10 倉島友香)