※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

「あの人のために」と思って頑張ったり、「ありがとう」と言葉にしてくれるのがうれしかったり。ひとりで黙々と取り組む仕事もいいけれど、誰かと関わり合ったほうが、より豊かな気持ちで働けると思う。

工業用ミシンのなかでも環縫いミシンで世界トップシェアを誇る、ペガサスミシン製造株式会社。

工業用ミシンのなかでも環縫いミシンで世界トップシェアを誇る、ペガサスミシン製造株式会社。ここで、社内SEを募集します。

社内システムの運用・保守だけでなく、同じ社内にいるユーザーの困りごとを解決したり、業務効率化のために新たなシステムを開発するなど、自らが主体となってプロジェクトを進めていくこともできます。

もっとユーザーと近い距離感で働きたいと思っていた人には、ぴったりな仕事だと思います。

大阪府大阪市。

JR環状線福島駅から歩いて10分ほどの場所に、ペガサスミシン製造株式会社の本社がある。

ここ大阪のほかにも、中国をはじめベトナムやインド、アメリカやドイツなど、世界各地に拠点を持っていて、世界中の縫製工場でペガサスミシンが使用されているという。

あまり名前に聞き覚えはないかもしれないけど、実は工業用環縫いミシンで世界トップシェアを誇るメーカーなのだそう。

「環縫いというのは主に下着やスポーツウェアなど、伸び縮みする生地を縫製する縫い方なんです。うちはその工業用の環縫いミシンに特化した専業メーカーでして、数々の大手衣料品メーカーさんやスポーツ用品メーカーさんの工場で使っていただいてます」

そう話すのは、管理本部の岡田さん。

創業は1914年の老舗メーカー。

創業は1914年の老舗メーカー。2006年に株式上場してからは、新たな事業として自動車部品を製造するダイカスト部品事業をはじめ、工業用ミシン事業と並ぶ柱に成長しているという。

「うちの魅力は、自社で一気通貫してものづくりをしていることです。設計から部品調達、組み立て、販売、その後のアフターメンテナンスまで全部やります」

「非常に幅広い工程なので、そこを管理する情報システム部門にとっても活躍する場がとてもあります。さらに海外拠点が拡大しているので、社内SEといえども海外で活躍する場もあるんですよ」

たとえば新たなミシン工場がメキシコにできるとなれば、情報システム部のSEがその工場へ実際に赴き、システムの導入を手がけるのだという。

たとえば新たなミシン工場がメキシコにできるとなれば、情報システム部のSEがその工場へ実際に赴き、システムの導入を手がけるのだという。できる限りを内製化し、スピーディーかつ柔軟に対応できるようにしている。

既存のシステムの運用・保守だけでなく、業務改善のために新しいシステムを開発するなど、会社にとってなくてはならない存在となっている

現在、情報システム部門は8名。そのうちの2人にお会いした。

写真左から、池原さんと田中さん。

田中さんは、部門の中でもオールランダーのように幅広く仕事を担当している。

田中さんは、部門の中でもオールランダーのように幅広く仕事を担当している。「ミシンをつくるための在庫管理や受注管理、経理関係など、基幹システムの開発と保守を主にやっています。パソコンの設定をしてLANケーブルを繋げて、ネットワークやサーバーを管理するところから、MRPの管理、サイボウズとかの導入・管理までいろいろ。防犯カメラを設置することもあるんですよ」

防犯カメラもですか?

「設置するための工事も、自分たちのできる範囲内でやるんです。場所がここから少し離れた工場だったりするので、脚を使う作業でもありますね(笑)」

こうしたシステム管理・運用のほかにも、社内の人たちからやってくる様々な困り相談に応えるのも基本的な仕事。

Skypeで常に連絡をとれるようにして、「システムに不具合が出たから直してほしい」「一括選択できるボタンをつくってほしい」など、細かい要望にもスピーディーに対応していく。

ここまで聞くと、一見地味な仕事に思えるかもしれない。

ここまで聞くと、一見地味な仕事に思えるかもしれない。ただ、そういったルーティーンワークは全体の仕事の約5割程度で、あとの半分は業務改善やサービス向上を目的としたシステム開発ができる。自らプロジェクトマネジメントしながら、新しいシステムを0から組み立てていくことが可能だという。

たとえば田中さんは3年前、ミシンの組み立て工場にバーコードリーダーを導入した。

「ミシンの部品って何百個もあるんです。それを集めて工場で組み立てようにも、部品番号を読むだけで目が疲れるし、間違いが起きやすいですよね。工場を効率化しようという会社の目標があったときに、バーコードリーダーを導入したらいいんじゃないかと提案したんです」

「ミシンの部品って何百個もあるんです。それを集めて工場で組み立てようにも、部品番号を読むだけで目が疲れるし、間違いが起きやすいですよね。工場を効率化しようという会社の目標があったときに、バーコードリーダーを導入したらいいんじゃないかと提案したんです」田中さんは滋賀の工場へ赴き、現場の運用状況を分析。

バーコードシートは棚に貼ってもらうように現場のスタッフにお願いし、バーコードリーダーは開発環境がよく、手袋をはめた女性が握りやすい大きさのものを選んだという。

コードの書き方だけじゃなくて、そういうところまで気にかけるんですね。

「一方的にやると押しつけられているみたいで、相手にとっては気分がいいもじゃないですからね。無事、この仕組みは滋賀工場でシステム化できまして、そのあとも中国やベトナムの工場へ導入予定です」

「環境はネット速度がちょっと遅いくらいで、通訳さんがいるので問題ありません。そうやって年に約1回、2週間くらい海外へ行くことがあります」

バーコードリーダーのシステム開発は、田中さんにとってはじめての経験。

バーコードリーダーのシステム開発は、田中さんにとってはじめての経験。やったことがないことでも、まずはやってみようという気持ちで、最初はテスト運用をしながらできる範囲内で進めていくのだという。

自分でミシンをつくることはないけれど、システム面から会社のものづくりの根底を支えることができる。

とても重要な役割を担う仕事だと思う。

「現場の方は機械を動かすスペシャリストですけど、通信に関しては得意ではないので。そこに僕らが入って、協力し合ってやっていきます」

「外注する手もあるんですけど、今後も続くかどうか分からないことにドカンとお金をかけることもできないし、ちょっとしたことなら自分たちでやるほうが早かったりする。開発よりも保守の期間のほうがスパンは長くて、案外コストがかかるものなので。できるだけ自分たちで開発してみるんです」

情報システム部門のミッションは年に一度、年間予算案とともに決まる。

情報システム部門のミッションは年に一度、年間予算案とともに決まる。ただ、大まかな目標のため、それを達成するための手段は自由なのだという。

たとえば先ほどの話のように、「業務の効率化」という大テーマに対して、バーコードリーダーの導入を提案してもいいし、IOTの開発を提案してもいい。自由に企画・開発し、主体的にプロジェクトを進めていけるのが、この仕事の面白いところだと思う。

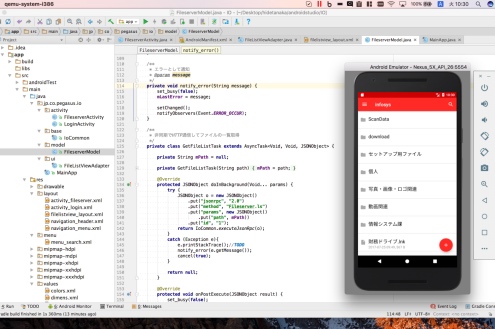

田中さんと池原さんはここ数ヶ月、スマートフォンアプリの開発を進めている。

社内の共有データを出先からでも見られるようにしようというものだけれど、本心は自分たちが在宅勤務できる環境をつくりたくてはじめたのだという。

「やっぱり自分たちが楽しくないとつくれないですから。このアプリに関しては僕も欲しいからっていうモチベーションですけど、もちろんみんなにとっても便利なものにして、リリース後は広まっていくように啓蒙活動をやらなきゃと思っています」

社内SEは守りのイメージでしたけど、攻めの提案をすることもあるんですね。

「だから、ほかのSIerさんと比べるとストレスが少ないと思いますよ。前職時代はこんなの必要なのかなって思うことがあったんですけど、僕らは自分からアクションできるし、社内にいるユーザーも期待して声をかけてくれる。常に新しいことが回ってくるというか、飽きが来ないですね」

田中さんは10年前、28歳のときに社内SEとしてペガサスミシン製造株式会社に入社した。

田中さんは10年前、28歳のときに社内SEとしてペガサスミシン製造株式会社に入社した。その前はパッケージベンダーに勤めたり、派遣社員のプログラマーとして働いた経験があり、ユーザーの声が直接聞ける環境に惹かれて今の会社に転職したのだという。

「派遣のときは2次受けのさらにその派遣でしたから、自分が何のためにやっているのかよく分からなかったし、責任感もわかないんですよね。そうやって気持ちの乗っていない人たちが巡り巡ってプログラムをいじるので、やっぱりコードは汚いです」

ここではつくったものがずっと社内で運用されて残っていくため、汎用性が高く、自分以外の人が見てもすぐに分かるようなコードをつくることを徹底しているという。

やっつけではなく、きめ細やかに取り組もうという意欲はどこからやってくるのだろう?

「自分も含めみんなが使うシステムだし、つくったあとも関わり続けるから、つくるものすべてが自分ごとなんです。あと、ユーザーさんが本気っていうのが一番のモチベーションかもしれないです」

ユーサーが本気。

「相談にやってくる社内の一人ひとりが、ここを改善してよくしたいっていう気持ちをちゃんと持っているから、それに応えてこっちも頑張ろうって思えるんです。ユーザーの声が直接聞けるっていうのは、前職になかったいいところですね」

田中さんと同じく基幹システム全般を担当している池原さんは、自分の知らないことを学べる機会が多いのが、働くモチベーションなのだという。

今年で6年目。大学で情報システムを学び、この会社には新卒入社した。

入社当初、池原さんは何もわからない状態だったそう。けど、一つずつ覚えながら、5年目にして自分ひとりで開発できるまでに成長したという。

入社当初、池原さんは何もわからない状態だったそう。けど、一つずつ覚えながら、5年目にして自分ひとりで開発できるまでに成長したという。ここではC♯・Ruby・Javaを中心に様々な言語を使うし、開発するシステムも多種多様なため、幅広く学ぶにはいい環境なのだという。

一方で、大変なことってありますか?

「うちはプログラミングできるだけじゃだめっていうのがあります。ユーザーさんの業務内容を知った上で改善したり効率化したりしていかなきゃいけないので、販売・購買・物流などの実際のユーザーの業務を知っておく必要があるんです」

「先輩方に教えてもらいながらでしたけど、なかなか大変やなっていうのは入社してから感じたことですね」

自由に提案していろいろ開発できる反面、覚えることは多いのですね。

「そうですね。あと、うちの会社は以前導入したものが残っているので、新しいサービスや技術がすぐに使えないっていうこともありますね。検証するために試すぐらいなら、いくらでもできるんですけど。新しいものが好きな人にとっては、ちょっと歯がゆかったりするかもしれないです」

池原さんはどんな人に来てほしいですか?

池原さんはどんな人に来てほしいですか?「素直な人がいいかなと。僕もそうでしたけど、技術的なところが最初はなくても、入って勉強していけば伸ばせるんです。頑固で他人の意見を聞かない人だと、新しいことが吸収できなくなってしまうので」

田中さんにも聞いてみると、うまくコミュニケーションできる人がいいと話していた。

たしかに、他部署あってこその仕事。ユーザーと近い距離で働きたいと思っている人にとって、ぴったりな仕事だと思う。

納期はガチガチじゃないし、残業しても20時に会社の門が閉まるので、徹夜は一度もない。働く環境としてもとてもいいそうなので、興味のある人はぜひ応募してください。

(2017/9/8 森田曜光)