※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

車窓から見える有明海。遠くには阿蘇山がかすんで、反対側には雲仙岳が映る。畑ではサギが休み、あたりには瓦屋根の家々が立ち並ぶ。

自然の中で人々が生活を営む島原半島。そんな半島を走る鉄道が、「島鉄」こと島原鉄道です。

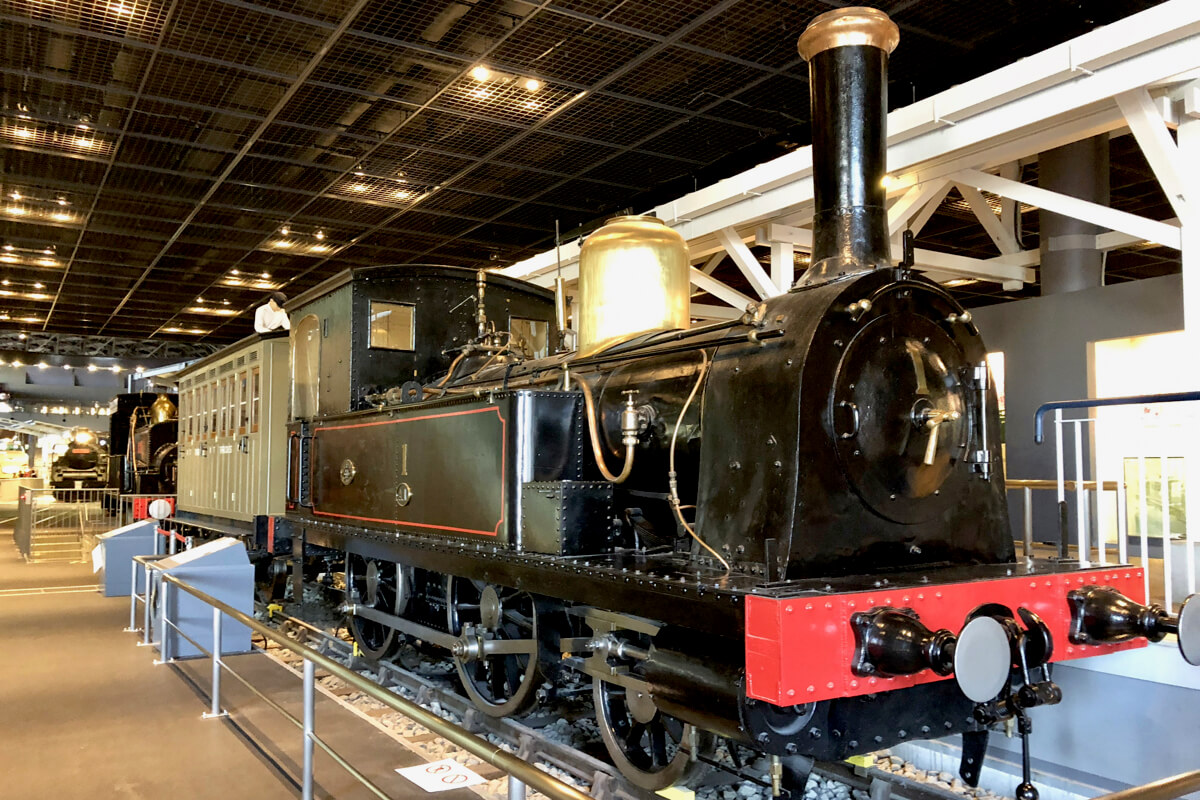

かつては日本で初めて走った「1号機関車」も運行し、半島の外周4分の3以上を走り抜けた島鉄。

かつては日本で初めて走った「1号機関車」も運行し、半島の外周4分の3以上を走り抜けた島鉄。ところが雲仙岳噴火による被災や、利用客の減少などが経営に影を落とし、10年前に半分近くが廃線に。昨年11月からは、地元・長崎バスの支援のもと、経営再建に取り組んでいます。

そこで今回、本社のある島原市と島鉄が手を組み、新たに「島原鉄道と観光活性化プロジェクト」をはじめることになりました。

1号機関車のストーリーを広めてファンを増やしたり、沿線の人たちと協力して観光列車を走らせたり。やりたいことはたくさんあるようです。

今回は、地域おこし協力隊としてこのプロジェクトを引っ張る人を募集します。

島原半島の北から東を、43.2km。鉄道と一緒に走る仕事です。

羽田から長崎までは、およそ2時間。島原市へは、空港からの直通バスが便利だ。

バスに揺られること1時間半ほど。左手に有明海、右手に畑が広がる道を進むと、街が見えてくる。

街の背には雲仙岳がそびえ立っていて、遠くには島原城も見える。日常のなかに自然と歴史が息づいているみたい。

バスを降りてまずは庁舎へと向かう。案内された先で待っていたのは、なんと島原市長の古川さん。

バスを降りてまずは庁舎へと向かう。案内された先で待っていたのは、なんと島原市長の古川さん。実はこのプロジェクトを発案したご本人で、ときおり前のめりになって熱く話をしてくれる方。

「僕は、何としても島鉄を守りたいんですよ」

生まれも育ちも島原で、島鉄の姿を見ながら育ったそう。

生まれも育ちも島原で、島鉄の姿を見ながら育ったそう。「機関庫のすぐ近くで生まれたので、家から駅と踏切が見えるんです。毎日、近くの山から車両の番号や電球をかぞえて遊んでね。キハ5506だったかなあ。当時は蒸気機関車も走っていました」

1908年に創業した島鉄は、1930年代になると島原半島の交通を一手に担う大企業となる。1960年には最新型の国鉄車両を自社発注し、博多駅に乗り入れるまでに成長した。

1908年に創業した島鉄は、1930年代になると島原半島の交通を一手に担う大企業となる。1960年には最新型の国鉄車両を自社発注し、博多駅に乗り入れるまでに成長した。ところが1991年、雲仙岳の噴火で発生した火砕流や土石流によって、多くの線路が分断。復旧に努めたものの、その負債は大きく、経営は苦しくなっていった。

そして島原半島の南を走る「南目線」が廃止されたのが10年前のこと。旧南目線の走行距離は、35.3km。営業キロ数のおよそ45%が廃線となった。

「市議会議員だった僕も、実は廃線致し方なしと思っていたんです。利用客も人口も減っているし、そういう時代かなって」

「でもそのあと、本当に無くしてよかったんだろうかと思うようになってね」

そんな矢先、旧南目線沿いの「原城跡」が世界遺産に認定された。公共交通機関の需要がぐっと高まっていることを実感したのだそう。

「もしまだ南目線が走っていれば、どうだったろうってね。だからこそ、いま残っている沿線は、必ず残したい」

「それに2022年には、島鉄の終着駅の諫早(いさはや)に新幹線が来ます。そのときに元気な島原半島で迎えられるよう、皆さんに島鉄に乗ってもらいたい。島鉄から半島を盛り上げたいんですよ」

今回、古川さんがプロジェクトのコンセプトとして考えているアイデアは2つ。

今回、古川さんがプロジェクトのコンセプトとして考えているアイデアは2つ。1つ目が「1号機関車」。

1872年、日本で最初の鉄道開業にあたってイギリスから輸入された蒸気機関車のことで、1911年に島鉄に払い下げられた。約20年間活躍したのち、今は大宮の鉄道博物館に展示されている。

この1号機関車が島鉄を走っていたストーリーを活かしたい。

そしてもう1つが「D&S列車」。

そしてもう1つが「D&S列車」。今、全国の鉄道で広がっている考え方で、デザイン&ストーリーの略。JR九州の「ゆふいんの森」のように、観光に特化した列車のことだ。

この2つを合わせて、「1号機関車」をモチーフにした「D&S列車」を走らせてはどうだろうか、というのが古川さんの考え。

「1号機関車は地元の人にもあまり知られていなくてね。SLを走らせるのか、現行走っているディーゼルカーを改装して走らせるのかは、検討が必要です」

とはいえ、ディーゼルカーを改装するには6億円はかかるそう。いきなり列車を開発することは難しい。

まずは、1号機関車の「ストーリー」をどうPRしていくか、考えるところからはじまりそうだ。

今は、島鉄が主体となって1号機関車のパンフレットを配ったり、ラッピング列車を走らせている。

「そしてもう一つ大切にしたいのが、沿線の諫早市、雲仙市の方たちとも連携を深めること。沿線の人やものをつなげていくことです」

「そしてもう一つ大切にしたいのが、沿線の諫早市、雲仙市の方たちとも連携を深めること。沿線の人やものをつなげていくことです」今回募集する協力隊は島原市で雇用して、市の職員の方がフォローをするけれど、行政の区分にとらわれずに活動してほしい。

「この車社会のなか、あえて鉄道やバスに乗って出かける。僕はそんな選択肢があってもいいと思うんです」

続いて向かった島原鉄道の本社では、社長の永井さんが準備をしてくれていた。優しい語り口で、とても話しやすい方。

日々あちこち飛び回るなか、「ぜひ直接話したい」と時間をつくっていただいた。

今年の1月、経営再建のパートナーである長崎バスからやってきた永井さん。

今年の1月、経営再建のパートナーである長崎バスからやってきた永井さん。「その前から、島鉄や島原半島のことを色々と調べていたんです。それで島鉄の社長を決めるってなったころ、『もう私しかいないでしょう』って言っちゃったんですね(笑)」

「古川市長もぜひ一緒に頑張りましょうと言ってくれて。実は僕も同じようなプランが頭の中にあって、ぴったり合致したんです。島鉄がつながれば、島原半島もつながると思っています」

目指すのは、沿線の人とものをつなぐ島鉄。

まず協力隊と一緒に実現できそうなものがある、と教えてくれたのが観光列車だ。

たとえば今年の8月に実施した「カフェトレイン」。

添乗員が同乗し、有明海を一望しながら雲仙緑茶とグリーンカレーを食べ、ヴァイオリニストの音楽を楽しむ。沿線のお茶カフェと島原農業高校生とコラボレーションしたこの企画はとても好評で、2両70名分が売り切れたのだそう。

天草や雲仙岳への通り道である島原半島。実は、観光目的で来る人はまだまだ少ないという。

天草や雲仙岳への通り道である島原半島。実は、観光目的で来る人はまだまだ少ないという。ただ沿線には、おいしい地産地消ランチを提供するお店や、美しいろうそくを手づくりする製蝋所、こだわりの金物を全国から集めた金物屋さんなど、伝統があり、品質も高いものがたくさんある。

それに島原半島はユネスコ世界ジオパークに認定されているし、島原市内の武家屋敷や島原城といった観光資源もある。有明海ではイルカウォッチングもできるそう。

これらを島鉄でつなげれば、新しい観光ルートを開拓できるかもしれない。

「ずっと長崎に住んでた僕も、こんなに埋蔵金が埋まっているなんて知らなくて。まだまだ知名度は低い。それが今の実力なんです。沿線の人とものをつなげるのは島鉄の仕事ですから、新しく来てくださる方とも、一緒に企画していきたいですね」

「島原駅も、まだまだ活用できますよ。見た目もいいし、街の再開発の目処が付く数年後には島鉄の営業機能もそちらに持っていけるよう動いています。観光センターもつくって、島原半島の拠点にしたい」

それに鉄道のほかにもフェリーやバスなどを持っている島鉄。フェリーで1時間ほどの熊本市と「有明海沿岸連合」と称して協力体制を深めていこうとしている。

それに鉄道のほかにもフェリーやバスなどを持っている島鉄。フェリーで1時間ほどの熊本市と「有明海沿岸連合」と称して協力体制を深めていこうとしている。「誰が決めたか県境、ってね。フェリーに乗れば、熊本から新大阪までは新幹線で3時間。関西の人たちにも島原をもっとPRできる気がします」

とはいえ、すべてが円滑なわけではない。新しい企画をはじめるときには、地域から島鉄は大丈夫なのか、と心配する声も聞こえてくる。

「なかなか進まなくて、水中を歩いているような気分になるときもあります。でもまわりの声を気にしたらいつまでも進まない。まずはやってみて、少しでも成功事例をつくることが大事です」

失敗してもナイストライ、と微笑む永井さん。

「何より地元の若い人たちと話すと、自分も何かやりたいんだと熱く伝えてくれる。島鉄として、その熱意を大事につないでいきたいです」

島原市には、協力隊として活動している方が5人いる。

その中の一人が、光野さん。東京からやって来て、島原半島で採れた旬の野菜を全国に届ける会社「トトノウ」を立ち上げた方だ。つまり、協力隊として新規プロジェクトを立ち上げた先輩でもある。

「農業の問題解決をしたいと思って応募しました。島原には農業のイメージがなかったんですけど、実はいろんな野菜が一年中採れることがわかって」

「農業の問題解決をしたいと思って応募しました。島原には農業のイメージがなかったんですけど、実はいろんな野菜が一年中採れることがわかって」企画するにあたって大枠は考えていたものの、具体的な方法は島原に来てから考えはじめたという。

「東京で考えたことをそのままこっちで実践しても、絶対にうまくいかないと思って。とにかく最初の2ヶ月は、市役所からの紹介以外にも、自分の足で半島中の農家さんを探し回っていました」

「怪しいやつだって思われて、8割方避けられましたね(笑)それに方言もさっぱりわからなくて。でもほかに当ても方法もありませんでしたから」

飲み会も大切な付き合い。自分を知ってもらう機会になるし、その場で仕事が決まることも多い。

飲み会も大切な付き合い。自分を知ってもらう機会になるし、その場で仕事が決まることも多い。光野さんも、誘われる飲み会にはほぼすべて参加していたそう。着任から2年半経った今でも、週に3日は顔を出している。

「新しいことをはじめるには、絶対に地域内のネットワークが必要なんです。僕は食にまつわる方はもちろん、それ以外の方たちにもたくさん会いました」

「移住先で、自分が居心地のいいネットワークをつくれないと絶対に辛くなる。これは本当に難しいし、早くても半年はかかるかもしれません」

そうして地域の農家さんたちと関係を構築しながら考え着いたのが「トトノウ」。

一年中さまざまな野菜が採れるというメリットを活かして、美味しい旬の野菜だけを選んで配送するサービスだ。

顧客も順調に増えているそうで、島原の農家さんにとっても将来的に安定した収入源になるかもしれない。

顧客も順調に増えているそうで、島原の農家さんにとっても将来的に安定した収入源になるかもしれない。協力隊としての時間を使って、具体的な形に落とし込んだ光野さん。何か秘訣はあったのでしょうか。

「僕には、農業の問題解決をしたいという明確な目的があったからだと思います。もし目的なく来ていたら、途中で帰ってしまっていたかもしれません」

「辛いことが半分、良いことが半分。波乱万丈でしたね。今後の人生の糧になる、いい時間になったと思っています」

取材先で出会った市の職員や島鉄の方が「新しいことをはじめるのは、大変ですけどね」と言いながらも、プロジェクトがはじまるのを楽しみにしていたのが印象的でした。

島原鉄道からはじまる、地域の観光。半島に、新しい風を吹かせてみませんか。

(2018/08/31 取材 遠藤真利奈)