※このイベントは終了いたしました。

谷合さんは30年ほど前に、東京の小さな専門誌の会社で働いたあと、25歳で独立した。

その後、カルチャー&トラベルマガジン『Estivant』や、関東から車で3時間ほどの地域をまとめた『小さな旅』、ストリートカルチャー雑誌『Ollie�』やスケートボード雑誌『THRASHER JAPAN』、健康的なライフスタイルをテーマにした『body plus』など、数々の雑誌を創刊し、編集長に就任した。

谷合さんにとって、雑誌とはどういうものなのだろう。

以前、日本仕事百貨で取材したときには、次のように話していただいた。

「ものをつくって継続していっても、なかには失うものが出てくるわけです。当時の雑誌も今はなくなってますから」

「なぜ失うかといえば、基本的には経済的に成り立たなくなったからです。でも、経済的に成り立たせればそれで済むかというと、そうではない問題があって。業界全体が抱えている問題点なんですね」

雑誌の役割を模索しているときに創刊したのがnicethings.だった。

「今の世の中は消費社会でものが溢れ、ものを大事にしないことが増えています。でも、ものって本来は人間の生活を豊かにする存在です。そしてものには、値段やブランド名といった表層的なことじゃなくて、つくり手や生活者の想いや背景があります」

「それは多くの人にとって拾いきれないことなので、我々がつくり手や生活者に寄り添い、情報ではなく感覚として伝えていこうと。それを読者が感じ取ることによって、その人にとって大事なものになったり、生きることについて考えられるようになっていけたらいいなと思うんです。心の豊かさっていうのは、そうやって育まれていくのかなと思うんですよ」

また別の機会では、次のように話していただいた。

「雑誌は、ただ情報を発信するのではなく、ライフスタイルに近いところで気づきになる、それで読者の情感が動くっていうことが大切だと思ってるんです」

「ページをめくっていて、何かがふと目に止まるっていうことがありますよね。そこで、こんなおもしろい人がいる、こんな生き方があるって伝えられることが我々の考える雑誌の役割なんです」

nicethings.が復刊します。

雑誌にできること、雑誌でやりたいこと。ゆっくり聞いていきたいと思います。

(編集後記)

夏が一番好きなのだけれど、初めて熱中症になってしまった。少し休んでからしごとバーへ。

まず若いころの話。どうやって雑誌の仕事にたどり着いたか。

出版社の面談で採用されないなら、企画書を持ち込んで。

入社した会社で提案しても実現しないなら、自分で出版社をつくる。

言われたものをつくる雑誌と、自分が読みたい雑誌の違いについて聞いてみた。

「独立当初は編集プロダクションとしてスタートするんですけど、ページを請け負うという考え方はなくて。つくりたい雑誌をつくるために独立したので、どうやったら実現するか考えていた。紙の印刷、製本にはお金がかかるので、企画して提案して、出版社に認めてもらって『よし、やろう』というところまで漕ぎ着ける。そういう感じでしたね」

「できない理由を並べていてはできないんですよ。できない理由じゃなくて、どうやったらそこにたどり着けるか。できるできないはともかくとして、前に進める方法でぶつかっていこうという感じでしたね」

それでも不安になることはないのでしょうか。

「動かないと転びもしないというか。また転んだら考えればいいし、動けばいいし。そう、無謀なことのように思えても、やってみないとわからないこともいっぱいあるから。あとは自分がどうやって前に進めるかですよね」

雑誌とは、という話にもなった。その中で最も印象的だったのは、自分たちは情報ではなく情緒を伝えている、という話だった。

「インターネットが出てきてからは、情報のスピードも量も、圧倒的に敵わないわけですね。SNSもそうだし、会社も個人もみんなが発信できるようになったので、1つのことを突き詰めるサイトができていくし、雑誌の優位性みたいなもの、編集者への信頼やブランドはあったのだろうと思うけど、それだけでいいのかとなってきた」

「書籍には書店に行ってたまたま興味をもつということがある。自分はこんなことにも興味があるんじゃないか、これって面白そう、ということは、たまたまページをめくることで、イメージしていたこととは違うかもしれないけど、何か刺激になることがある。とくに生活のシーンに近いところ。単純に言えば、どこで、誰と、どんなふうに、どういう道具と、どう暮らすか。こういうことはどんなに社会が成熟したとしても、変わらないもの。生活に近いところであれば、雑誌は成立するんじゃないかと思うんです」

「あと雑誌やテレビでも、この分野ならこの人を出さなきゃ、というようなことがあったと思う。つまり、初めから落とし所ありきでつくることが多い。そういったこともひっくるめて、情報を扱うことはやめようと。情報のスピードと量であれば、インターネットのほうが優れているし。雑誌は情緒を扱えれば意味があるのではないか、という考え方なんですね」

雑誌は自分の世界を広げてくれるものであり、情報ではなく情緒を伝えるもの。情感に溢れたもの。

日本仕事百貨もそういう媒体でありたい。

(参加方法)

今回は<オンライン無料視聴>のみです。オンライン視聴される場合はYouTube LIVEをご覧ください。�

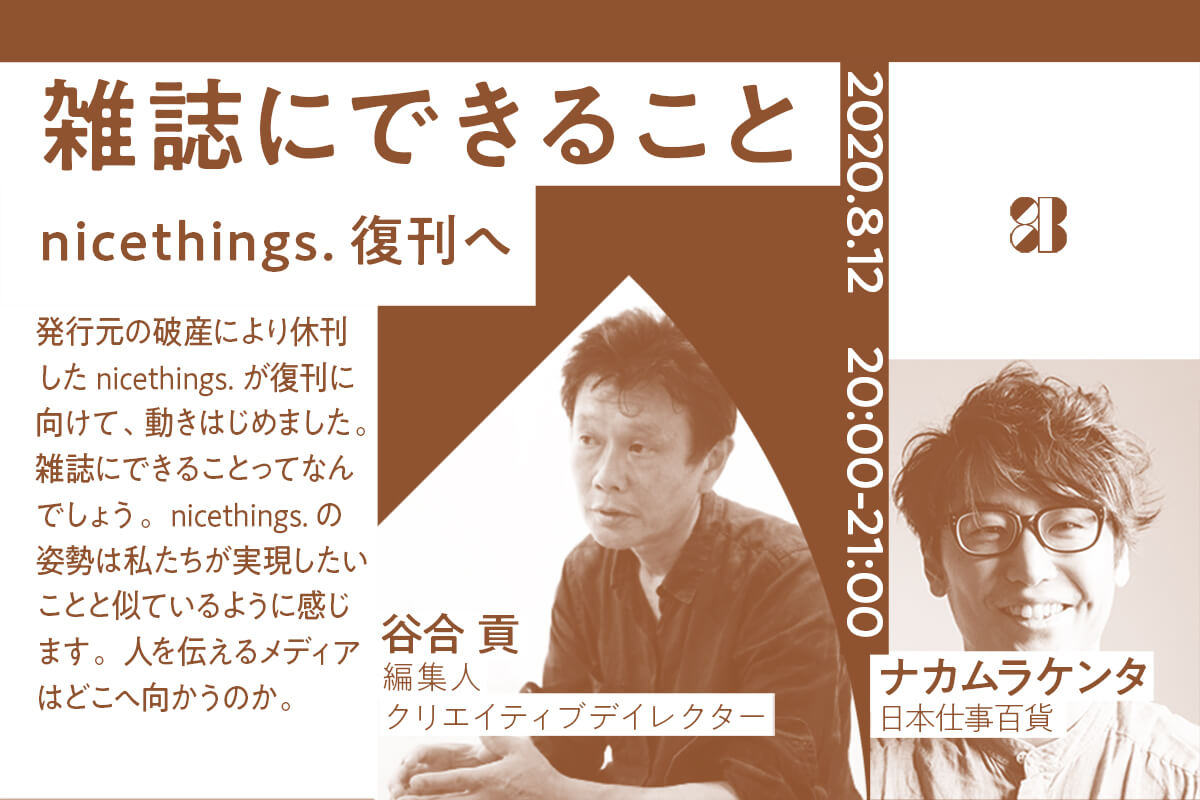

谷合 貢(たにあい・みつぐ)

編集人・クリエイティブディレクター。1962年、長崎県福江島出身。トラベル誌、ファッション誌、カルチャー誌など多くの雑誌を立ち上げ、編集長を歴任。2015年2月にnice things.を創刊、編集長に。情景編集舎代表。

ナカムラ ケンタ(なかむら・けんた)

生きるように働く人の求人サイト「日本仕事百貨」代表。シゴトヒト文庫ディレクター、グッドデザイン賞審査員、IFFTインテリアライフスタイルリビングディレクターなど歴任。東京・清澄白河「リトルトーキョー」「しごとバー」監修。誰もが映画を上映できる仕組み「popcorn」共同代表。著書『生きるように働く(ミシマ社)』。2020年には事業承継プロジェクト「BIZIONARY」スタート。