※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

「場って、なかなか不思議な日本語なんですよね。英語で、プレイスともスペースとも、プラットフォームとも訳せる。例えば、何も無い道に椅子が2つあったら、何か生まれる予感がしませんか?何かの出会いや集合を感じるとき、それは場なんです。」最近よく、場という言葉を耳にする。

それは、必ずしも場所として存在するものだけではなく、コミュニケーションが生まれるひとときのことを指したり、何かが起こりそうな可能性のこと自体を指したり。とにかく、ほんとうに色々なシーンで使われているように思う。

共通するのは、そこに「人」が集まるということかもしれない。

共通するのは、そこに「人」が集まるということかもしれない。常に人や情報が出会い、コミュニケーションが起こる。そんな場を生み出す仕事をしているのが、バウムという会社。

クリエイティブディレクション、PR、ウェブ、編集、ワークショップなど、様々なコミュニケーション手段で、場を生み出し、企業や社会の課題を解決しています。

今回は、ここで一緒に働くプロジェクトマネージャーとディレクターを募集します。

東京メトロ「三越前」駅を降りて、首都高の高架下の江戸橋を渡ると、Y字路の真ん中に、4階建てのビルが見えてくる。

2階のインドカレー屋さんを通り過ぎると、その上がバウムのオフィスになる。

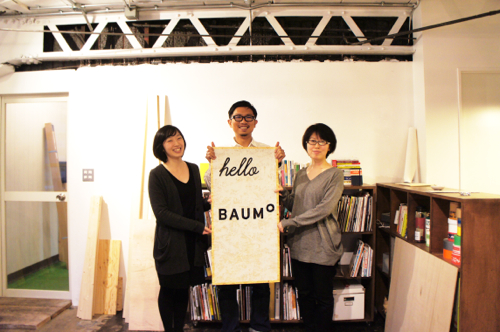

もともと千駄ヶ谷のシェアオフィスを職場にしていたところから、この場所へ引っ越したのは、つい2週間前のこと。

さっきまで板を切ったりペンキを塗ったりしていたという、できたてほやほやのオフィスのなかで、代表の宇田川さんに話を伺う。

「“場生む”っていうと空間プロデュースの会社だと思われることも多いです。でも、空間だけが場ではないと思うんですよね。逆にいえば、空間にもそこに何かしら目的やそのためのコミュニケーションがなかったら、場として成立しません。コミュニケーションの力で場をつくる、その場が何かを解決していく。それが僕らの仕事です。」

「“場生む”っていうと空間プロデュースの会社だと思われることも多いです。でも、空間だけが場ではないと思うんですよね。逆にいえば、空間にもそこに何かしら目的やそのためのコミュニケーションがなかったら、場として成立しません。コミュニケーションの力で場をつくる、その場が何かを解決していく。それが僕らの仕事です。」「一行の文章も、場になるんです。」

そこにコンセプトがあり受け手がいるならば、目的に対して正しいコミュニケーションが連続して生まれるならば、それは場になる。紙でもウェブでも、どんなものでも。

宇田川さんは、どうして”場生む”仕事をはじめたんですか?

「小学生の頃、夏休み期間に 『まわれ児童館!』っていう児童館をまわるスタンプラリーの企画に参加したんです。自転車で区内を走り回ってコインやタオルとかオリジナルグッズを集めていったのが、すごく楽しかったんですね。」

何か大きな建物を作ったりすることもなく、わくわくするアイデアで、子どもたちに冒険の機会と新しい発見や出会いを与える。

それはまさに、コミュニケーションやアイデアの力で場を生むことのモデルだった。

大学に入ると、環境雑誌記者として企業を取材しつつ、世界中を旅した。そのなかで、コミュニケーションの力で「貧困を過去のものにしよう」と呼びかけたNGOのキャンペーンに感動し、広告の世界に進むことになる。

PR会社を経て、独立してバウムを立ち上げた。

今、バウムではクリエイティブをはじめ、ウェブや編集などコミュニケーションに関わる各分野のディレクターたちが働いている。

今、バウムではクリエイティブをはじめ、ウェブや編集などコミュニケーションに関わる各分野のディレクターたちが働いている。実際、どうやって場を生みだしていくんですか?

「クリエイティブディレクション、PR、ウェブ、編集、ワークショップ、僕らが得意とする手段は色々あるのですが、プロジェクトの課題に応じてそれを組み合わせながら、ディレクションをしていきます。」

例えば、「丸の内朝大学」。出勤前の朝の1時間を使って学びや体験が得られる市民大学として、2009年に開校した。

この仕事は、クライアントが設定した課題ありきの仕事ではなかったので、何もないところから人やお金を集める必要があった。

この仕事は、クライアントが設定した課題ありきの仕事ではなかったので、何もないところから人やお金を集める必要があった。複数の会社がリスクも利益もシェアしていくプロジェクト。ロゴもネーミングもどんなことをやるのかも決まっていないところから、つくっていった。

ロゴマークの旗には、こんな意味がある。

「旗には『応援』というイメージがありますよね。まず、朝頑張る人を応援するという意味を込めました。それから、旗は『集団』を表す記号でもあります。朝大学は他人同士が集まって仲間をつくる場所ですから。」

「あとは、早起きというハードルを乗り越えて人と出会うことで、いつもより嬉しかったり印象的だったりすると思うんです。それって、海外で日本人に会うと急に仲良くなれるっていう感覚と似ているんじゃないかと。調べてみると、旅と旗は、もともと同じ字だったということが分かりました。」

そんな風に色々な意味付けがあって、旗のマークに辿り着いているんですね。このマーク自体、ひとつの場なのかもしれない。

「ウェブをつくるときに、ユーザーエクスペリエンスデザインという概念があるんです。そのサイトを訪れる人がそこでどんな体験を得るのか。うちはそれを、ウェブだけではなく全てにおいて考えているんです。」

「ウェブをつくるときに、ユーザーエクスペリエンスデザインという概念があるんです。そのサイトを訪れる人がそこでどんな体験を得るのか。うちはそれを、ウェブだけではなく全てにおいて考えているんです。」その人がそれを見つけ、参加し、体験するまでの一連の流れを想像する。それは、何をつくる上でも気をつけていること。

「そういう風につくっていったものは、なんか”うちっぽく”なるんですよね。」

主観的なかっこいいロゴ、キャッチーなコピー。そういうものだけを追うと、受け手が不在のままものごとが進んでしまうことがある。

“バウムっぽさ”というのは、そこが空っぽではないところ。ちゃんと相手がいるところなのかな。だから場を生み出せるんだと思う。

最近は、丸の内朝大学のように、「こういうことしてください」ではなく「一緒につくりましょう」という依頼も、どんどん増えてきている。

最近は、丸の内朝大学のように、「こういうことしてください」ではなく「一緒につくりましょう」という依頼も、どんどん増えてきている。「今まで、自分たちのことを『クリエイティブエージェンシー』って名乗っていたんですけど、『ソーシャルクリエイティブカンパニー』に変えていきます。 エージェンシーは代理って意味だけど、僕たちは、代わりにつくるというより一緒につくるというイメージなんですね。それで、カンパニーって、ちょっと仲間っぽくないですか?だから、まずは呼び方から変えてみました。」

受注関係よりも、同じチームの一員という感覚でプロジェクトを進めたい。だから「カンパニー」。

「それから、わざわざソーシャルとつけているのにも、実は意味があるんです。」

「気づいたら、環境とかコミュニティとか社会的な案件がほとんどを占めるようになってきていたんです。これから世界はどんどんソーシャルグッドな方向に進んでいく…いや、いくべきだと考えてます。企業のあり方も変わっていくし、国全体も経済成長型から価値感成熟型になっていく。その方向の中にいるのがバウムらしいと思うので、あえて定義づけてみました。」

会社が成長して、案件の規模も数も増え続けている。平行して30以上もの仕事が同時に進むこともある。そこにはたくさんのコミュニケーションとタスクが発生する。

会社が成長して、案件の規模も数も増え続けている。平行して30以上もの仕事が同時に進むこともある。そこにはたくさんのコミュニケーションとタスクが発生する。そこで必要になるのが、プロジェクトマネージャー。

「僕たちが選手だとしたら、マネージャーがほしいんです。プレイヤーがそれぞれの力を引き出す環境をつくる仕事をしてくれる人がいればいいな、と思っています。全てのプロジェクトに関わる人と顔を会わせることになるので、きっと喜びも大きいと思います。」

この仕事に向いているのは、バウムという会社の目指すものに共感している人だと思う。同じ方向を向いていれば、ゴールが決まったときに一緒に飛び上がって喜べるし、もっと強いチームになるように工夫していける。

「今は全員選手状態です。チームが強くなると、試合(プレゼン)に呼ばれることも多くなるし、練習(MTG)の密度も濃くなっていく。そうなるとやっぱり得意分野を組み合わせて仕事をしたほうが、もっとよい仕事ができると思うんです。」

宇田川さんと一緒に働いているスタッフの吉本さんにも話を聞いてみた。

吉本さんは、仕事百貨を介して入社した。

吉本さんは、仕事百貨を介して入社した。今は編集ディレクターとして冊子やウェブ媒体の編集に加えて、PR案件を担当している。

どうしてバウムに入ろうと思ったんですか?

「記事に載っていた宇田川さんの写真が、すごくいい写真だったんですよ。しましまのTシャツを着て笑顔で。それを見て、一緒に働いたら楽しそうだな、と思ったんです。」

「ちゃんと記事の内容も、何度も読んだんですよ。わたしはそれまで、紙媒体の編集プロダクションで働いていました。なので、伝え方がウェブだったりワークショップだったりと紙に限らず色々あるところが魅力的だと思ったし、そこで話されている『場』というものにも可能性を感じました。」

実際入ってみてどうでしたか?

「自由に考えて実行するのって想像以上に大変です。やり方は決まってないし、マニュアルもないということですから。でも、クライアントさんと直接会って向き合いながら、思考をフラットにして解決していくことができるのはとても楽しいです。」

「宇田川さんは、わりと”対社会”の視点を持っていると思うんです。社会の流れを大きく捉えてコピーを考えたりだとか。わたしはそうではなくて、わりと目の前の人が気になるタイプ。一緒にものをつくるクリエイターの方だったりクライアントさんだったり。常に、目の前にいる人を見ています。」

「宇田川さんは、わりと”対社会”の視点を持っていると思うんです。社会の流れを大きく捉えてコピーを考えたりだとか。わたしはそうではなくて、わりと目の前の人が気になるタイプ。一緒にものをつくるクリエイターの方だったりクライアントさんだったり。常に、目の前にいる人を見ています。」そんな吉本さんはじめ選手を支えていくのが、プロジェクトマネージャーの仕事だと思う。

どんな人に来て欲しいですか?

「整理と分析が好きな人です。たくさんの”こと”を扱う仕事なので、つくる側の人であるディレクターがすべて担っていると、やっぱり無理がでてきます。スラムダンクでいうと、彩子さんみたいな。いや安西先生みたいな方もいいかな。関わる案件に強い愛情と、冷静な視点が持てることが大事です。」

マネージャーというと、見守るとか支えるとかそういうイメージがあるけれど、全体を見て指示を出したりする監督のような役割もある。チームをつくること。それが、プロジェクトマネージャーの仕事なんだと思う。

吉本さんの話を隣で聞いていた宇田川さんが、こんな話をしてくれた。

「吉本は、人の役に立ちたいという気持ちが強いんですよ。どんな役割にしても、その気持ちは大事だと思います。クライアントさんの課題は社会の課題でもあるから、それに対して向き合っていくことは大事ですね。」

「社会の仕組みのなかで、常識的に考えたら難しいこともたくさんある。そこで、世の中が悪い、時代が悪い、と非難するのではなく、ユーモラスに解決していく流れをつくっていきたいですよね。」

一緒に不満を言うのではなく、一緒に課題を解決できるようなアイデアを出し合っていく。きっとそういうポジティブなところから、人の集まる場は生まれてくるんだと思う。

一緒に不満を言うのではなく、一緒に課題を解決できるようなアイデアを出し合っていく。きっとそういうポジティブなところから、人の集まる場は生まれてくるんだと思う。最後に、宇田川さん。

「会社って、お互い幸せにならないと、一緒にやっていく意味がないと思うんです。色々な働き方があるなかで、ここで働く意味を考えてみてほしい。うちは小さい会社だから、自分の考えていることが会社に響きやすいと思います。大きい会社だと役員じゃないと口挟めないようなことも言えるし、ひとりではできないようなことも、仲間がいるからできるんですよ。」(2013/3/21 up ナナコ)