※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

島の食事は、外の人にとってはご馳走で。島の日常は、外の人にとっては驚きで。暮らしてみればきっと、できることはたくさんあると気づくと思います。

この島の資源を、外の目を持って価値に変えていく人を募集します。

火山から生まれたこの島は、古くはクジラ漁の拠点として、遣唐使の時代には海外との橋渡しの港として栄えてきました。

火山から生まれたこの島は、古くはクジラ漁の拠点として、遣唐使の時代には海外との橋渡しの港として栄えてきました。潮の流れが速い近海からは、身の締まった魚が獲れる。粘土質の赤土からは、糖度の高い野菜ができる。そんな海や山の幸とともにあった自給自足の暮らし。

漁師さんがその時季いちばんおいしい魚が獲れると、それを農家に「おすそわけ」する。そんなふうに喜びを分け合うのも、この島の古くからの習慣です。

長い間、それは島の中だけで行っていたけれど、いま、それを島の外にも届けようと、「小さな島のおすそわけ」という取り組みが行われています。

今回人を募集するのは、この小値賀での手しごと・ものづくりを、より多くの大切な人にお届けするプロジェクト。

そのほかに、無人島に成りつつある離島の集落再生やまちの魅力発信、ツーリズムに関わる人。新たに農業に取り組みたい方・漁師になりたい人などを募集しています。

募集の任期は3年間だけど、その後ここで働くこともできるし、経験を生かして地元に帰ったり別のことをはじめることもできるそう。

募集の任期は3年間だけど、その後ここで働くこともできるし、経験を生かして地元に帰ったり別のことをはじめることもできるそう。まずは、どんな場所なのか知ってください。

小値賀には、福岡の博多港か長崎の佐世保港から出ている船で行くことができる。佐世保港発の高速船で1時間半、フェリーでは3時間ほど。

高速船に乗り込むと、日に焼けた方がたくさんいらっしゃる。

3年前に取材したときは冬にさしかかる頃だったけれど、今は半袖でちょうど良く、風も柔らかくて気持ちがいい。

海の色がエメラルドグリーンなのは、暖流が流れ込んでいるからなのだそうだ。

ターミナルに船が到着すると、遠くからみてもわかるほど笑顔の女性が立っていた。

今回募集の窓口になってくれた小島さんだった。

小島さんは、前回の求人記事をみて2年前に東京から小値賀に赴任した方。

もともと東京の旅行会社に7年勤めていたそうで、事前に島のアクセスをていねいに案内してくれたのは前職の経験があったからかな、と勝手に思った。

小島さんのほかにも、日本仕事百貨を介して小値賀にやってきた人が何人かいるらしい。

小島さんのほかにも、日本仕事百貨を介して小値賀にやってきた人が何人かいるらしい。話を聞いてみたいと思ったけれど、まずは今回の募集の全体像を伺うことにする。

小島さんの運転で、廃校になった小学校へと向かう。

子どもが減って使われなくなった小学校が、いまは落花生、実えんどう、トマトなど島の産物を加工する施設として使われているそうだ。

商品開発を担当している小島さんは、そこに週に何度か通っているそうだから、これから働くことになる人もそうなるかもしれない。

窓の外を眺めていると、景色が次々に変わっていくのが面白い。

黒い牛が草を食べている。その先には海が広がり、海に架かる大きな橋を渡り、緑の生い茂る傾斜をのぼっていく。

黒い牛が草を食べている。その先には海が広がり、海に架かる大きな橋を渡り、緑の生い茂る傾斜をのぼっていく。これがいつもの通勤路なんですか?と聞くと、そうです、と小島さん。

これを日常と呼べるようになるまで、どれくらいかかるのだろう。

島の暮らしについていろいろと想像を巡らせているうちに「加工場」に到着した。

もともと理科室だった場所へ案内される。

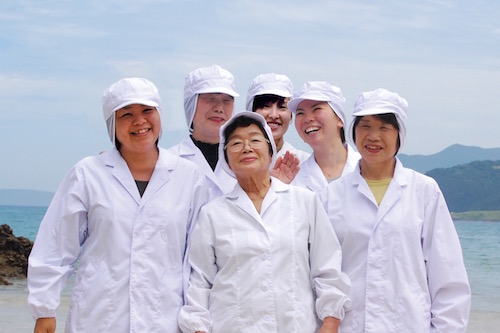

「わたし、今ここで、島のおかあさんたちと一緒に『おっ!パイ』という商品を開発しているんです。落花生、実えんどうをペーストしたあんをパイ生地に入れたものなんですけど」

「これを商品化して『おぢかのお土産』になるように、試作したり原価計算をしたり、パッケージなどを考えています。それがわたしの仕事です」

小島さんは、この『おっ!パイ』の開発メンバーを、島の言葉で「ちいさい」を意味する「chonmaca (ちょんまか)」と名付け、チームで活動しているそうだ。

小島さんは、この『おっ!パイ』の開発メンバーを、島の言葉で「ちいさい」を意味する「chonmaca (ちょんまか)」と名付け、チームで活動しているそうだ。ほかにも、生産者と消費者が直接交流できる機会として、マルシェを企画したりもしているらしい。

「おかあさんたちはもちろん、佐世保のお菓子会社の社長さんやプロのデザイナーさんなど、たくさんの方のアドバイス・協力がなければここまで来られませんでした」

小島さんはそういうけれど、2年でこんなにかたちにできるものなのかとびっくりした。

「最初からこれをやると具体的に決まっているわけではなく、初めは、苗を植える農作業からはじまり、色々な仕事を経験してもらいます。まずは島にどんな資源があるのかを知って、そこからどんなことができるか考えてもらいたいなと思っています」

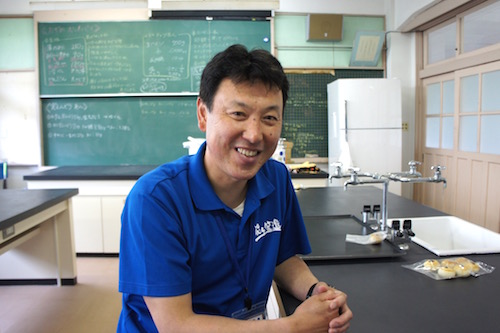

そう話すのは、役場の総務課に勤める牧尾さん。

ふつう、地域おこし協力隊は役場に所属するものだと思うけれど、小値賀の場合は、所属先が役場のほかにも「小値賀町担い手公社」という財団や「NPO法人おぢかアイランドツーリズム協会」など多岐にわたっている。

ふつう、地域おこし協力隊は役場に所属するものだと思うけれど、小値賀の場合は、所属先が役場のほかにも「小値賀町担い手公社」という財団や「NPO法人おぢかアイランドツーリズム協会」など多岐にわたっている。だから、関わり方もいわゆる地域おこし協力隊とは少し違うのかもしれない。

牧尾さんに、「小値賀町担い手公社」について詳しい話を聞いてみる。

「小値賀町担い手公社は、平成13年に役場と農協が共同出資してつくった一般財団法人です。かいつまめば、みんなの仕事をつくっている会社かな」

「小値賀には、農業、漁業にしても、地産地消の歴史のなかで培ってきたものがいっぱいある。今眠っているものを、外からの目で見つけて価値を伝えていく。そして、島に仕事を生み出していく。そんな仕事です」

島の中を歩いているだけではなかなか気づかないのだけど、島の人口流失と高齢化は、確実に進んでいるのだそうだ。

島の人口は、年間100人ずつ減っている。今2600人だから、このままだと26年後には一人もいなくなってしまう計算になる。

働き盛りの世代も小値賀で暮らしていけるように。

だからこそ、小値賀町担い手公社には「仕事を生み出す」という使命がある。

「小さいことから、歩み出している。でも、悪いところもあるんです。ずっと島に住んでいると、固定観念を捨てきれなかったりして、新しい発想に乏しいんですね。それを、地域おこし協力隊はじめ、外部の意見をもらいながら進めていきたいと思っているんです」

「小さいことから、歩み出している。でも、悪いところもあるんです。ずっと島に住んでいると、固定観念を捨てきれなかったりして、新しい発想に乏しいんですね。それを、地域おこし協力隊はじめ、外部の意見をもらいながら進めていきたいと思っているんです」いま、出向している役場の職員やパートを含めて、小値賀町担い手公社のスタッフは30人。そのうち、地域おこし協力隊は3人いる。

彼らが中心となって、落花生の育成、加工、ウェブショップの管理・運営、島外の営業などをしている。

今回は、そのなかでも、主に商品開発やウェブショップの管理運営に関わる人に来てほしいと思っている。

「でも、何をさせたいというのはないですね。この人がいるからどういうのができるか。そんなふうに考えていきたい」

特産品推進部の総括リーダーとして、昨年6月から小値賀町担い手公社に出向している田川さんは、こう話す。

たとえば、食、スポーツ、裁縫など、その人の持っている経験や興味によって、小値賀のどこに光が当たるかは変わってくる。

たとえば、食、スポーツ、裁縫など、その人の持っている経験や興味によって、小値賀のどこに光が当たるかは変わってくる。「なにができるのか見つけるためにも、いっぱい外に出てほしいな。けっこう小値賀の人は人懐っこいので、臆することなく飛び込んでいけるような、コミュニケーション能力が高い人に来てほしいですね」

小値賀で生まれ育った田川さんは、小値賀町担い手公社に配属される前は、役場の産業振興課担当として、主に水産業の振興を任されていたそうだ。

島の外に出ようと思ったこともあったけれど、この仕事を通して、島で生きていこうという気持ちになったそうだ。いまは小値賀のためにできることがあればしたいと思っている。

「小値賀は民泊や古民家再生が観光として知られているけど、それも外の目線があって成り立ったもの。新たな感覚があるから今があるし、それに小値賀の地域が反発していたら実現しなかっただろうし、ちょうどいい具合に融合して今があるんだと思う。だからこそ、みんな外の目に期待しているんだと思います」

そんな田川さんのもとで働く小島さんにも、あらためて話を聞いてみる。

「小値賀に来て2年。でも、もっといる気がします」

週末にこちらでできた友達と釣りに行ってサングラス焼けしてしまったのだと、照れながら嬉しそうに話してくれた。ちなみに、そのときは鯛が釣れて東京のお母さんに送ったそうだ。

家族と離れて、生まれ故郷でもないこの場所で、なぜ小島さんは働いているのだろう。

家族と離れて、生まれ故郷でもないこの場所で、なぜ小島さんは働いているのだろう。「もともと島巡りが好きで、休暇をとってはいろいろな島に行きました。東京の伊豆七島、瀬戸内の直島、30近くは行ったかな。そのとき、すごくいいところなのにさびれていて元気がない、という光景を見たんです。腰が折れたおばあちゃんが賞味期限の切れたチョコレートを定価で売っていたりとか。あぁ、なにか島のためになることをしたいな、と思ったんです。それがそもそものきっかけです」

そんなとき、日本仕事百貨の求人を見て、島暮らしに憧れるというよりも、使命を感じて小値賀にきた。

「面接のとき、初めて小値賀に来ました。そのときの第一印象は、あれ、思ったよりも栄えてるな、って。子どもも毎年15人は生まれているそうで、小学校も毎年10以上入学しているそうです。それは意外でした。でも、元気に見えても、実際には人口が減っている。そんな現実のなかで、自分にはなにができるのかな?と思いました」

実際に仕事をしてみて、どうでしたか?

「島の人は、謙虚なのか、こんなのつくっても売れないって思ってしまうんです。でも、東京の人は、島育ちで無添加のものと聞いたら、そういうものを求めてた!と思ったりしますよね。わたしが島の人に伝えられることってたくさんあるんじゃないかなと思っています」

「『chonmaca』に所属しているおかあさんたちは、今はほぼボランティアで商品開発を手伝ってくれているんですね。わたしの夢は、おかあさんたちにお給料を払えるようになって、『chonmaca』を事業として独立させることです」

「島を出た若い人が、なんか、かあちゃんたち楽しそう。帰ってみたいな、と思ってくれて、しかもそこに現金収入につながるような仕事がある。そんな環境をつくっていきたいなと思っています」

小島さんは、どんな人と一緒に働きたいですか?

小島さんは、どんな人と一緒に働きたいですか?「外のことばかり言うのではなく、まずは島に受け入れてもらって、そこに外の目線も足しながらつくるのが大事だと思うので、そういうのができる人ですかね。まずは、入り込む。自分から入り込まないと、地域も深く関わろうとしてくれないんですよ」

続けて、こんな話をしてくれた。

「わたし、もともと、八方美人で人の目を気にするタイプでした。でも、ここだと見透かされてしまう。どんどん突っ込んでいくほうが受け入れてもらえる。人の目を気にしなくていいのかなって、最近思いました」

取材が終わってから、小値賀の特産品である落花生が育つ畑へ連れて行ってもらった。

落花生の芽を見るのは、初めてかもしれない。

落花生の芽を見るのは、初めてかもしれない。「花が土のなかに潜るから『落花生』という名前だって、知ってましたか?」と小島さん。

知らなかった。

この時期、雑草抜き以外の作業はとくにないそうだ。あとは、土の養分をたっぷり吸ってまるまると太った落花生が実るのを待つだけ。

作業をしていた人たちのなかに、大阪の製菓会社を辞めてここで働いているという男性がいた。

「お昼ご飯は、ここから近いので自分の家に帰ります。時間がたっぷりあって、いいですよ」

たしかに、同じ1日でも、ここは時間の流れ方が全然違うように感じられる。

それに気づけることだって、外から来た人の特権かもしれない。

ここで、島の価値を発掘し、外に届けていくしくみづくりをしていきませんか?

仕事も暮らしも、不安なことは、小島さんはじめ外からきた同じ境遇の人たちが教えてくれると思うから、安心してください。

(2016/3/11 笠原名々子)