※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

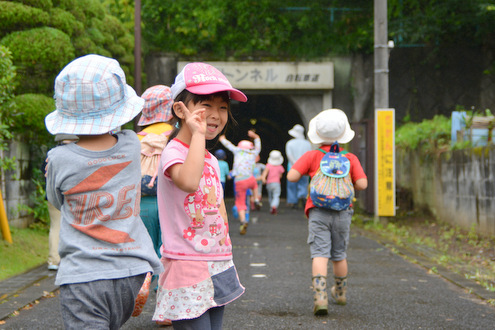

「せーの、やっほー!」子どもたちの楽しそうな声が、真っ暗なトンネルの中に響く。

「あっ!」

誰かが虫を捕まえると、まわりの子たちが駆け寄って一緒に眺める。宝物を見つけたかのような、キラキラした眼差し。

その様子はまるで夏休みの思い出の1ページのよう。

その様子はまるで夏休みの思い出の1ページのよう。でも、空飛ぶ三輪車の子どもたちは毎日それを体験します。

「保育ってそもそも言葉や文字で入ってくるより前のことをするもの。大事なのは『何に触れるか』です。目の前の虫が見えるかどうか、そこに価値を感じるかどうかっていうのは、言語以前の感覚がすごく大事で。その感覚が身につく体験をしたかどうかで、子どもたちは全然違ってくるんです」

四季折々の野遊びや農作業を通じて、人としての根幹を育む自然保育。

1981年設立以来、空飛ぶ三輪車は「子どもたちにとって本当に必要なこと」を続けてきました。

保育所の枠組みにとらわれない、空飛ぶ三輪車の保育の形。今後はNPO法人化し、小学生へ向けた新規事業も計画しています。

保育所の枠組みにとらわれない、空飛ぶ三輪車の保育の形。今後はNPO法人化し、小学生へ向けた新規事業も計画しています。今回募集するのは、これからの空飛ぶ三輪車を一緒につくっていってくれる人です。

保育士の資格はいりません。実務経験よりも、これからの社会に生きる子どもにとって本当に必要なことを考えられたり、それを実際の形にしていける力がほしい。

とはいえ、はじめから難しいことは求めません。だから少しだけ興味があるという人にも、ぜひ応募してほしいです。

まずは、空飛ぶ三輪車を知ってください。

「今日はおばけトンネルに行くんだよ!」

そう子どもたちに教えられ、取材は“遠足”に付いて行くことからはじまりました。

空飛ぶ三輪車の子どもたちにとって、遠足のような保育は特別ではないみたい。毎日のようにみんなで園バスに乗って野外へ繰り出し、虫や葉っぱや土に触れる。

空飛ぶ三輪車の子どもたちにとって、遠足のような保育は特別ではないみたい。毎日のようにみんなで園バスに乗って野外へ繰り出し、虫や葉っぱや土に触れる。長い園の歴史のなかで開拓された遊び場は50ヶ所以上だといいます。青梅や飯能のほうまで行くこともあるそう。

この日はあいにくの雨ということもあって、比較的近場な武蔵村山市にあるサイクリングロードのトンネルへ。

「ミミズ捕まえた!帰ったら亀にあげようっと」「うわぁ、こんなでっかいヒルはじめて見た!」

みんな思い思いに遊びながら、こんどは丘の上の野原へ。そこで捕まえたトンボを女の子が渡しに来てくれた。

大きな虫に触れるのはいつぶりだろう。小さいころはよく捕まえていたトンボも、久しぶりすぎてちょっと抵抗感があるかも。

大きな虫に触れるのはいつぶりだろう。小さいころはよく捕まえていたトンボも、久しぶりすぎてちょっと抵抗感があるかも。そう思いつつ、「これいいでしょう!」と言わんばかりの女の子の表情に、自然と手が伸びる。

「私も以前は虫がまったくダメだったんですけど、今ではミミズでも何でも平気になっちゃったんですよね。子どもたちがキラキラした顔で面白いと思っているものを一緒の目線で見ていたら、私自身の興味も引き戻されたようで」

そう話す一由明(いちよし・めい)さんは、3年前の日本仕事百貨での募集を通じて空飛ぶ三輪車に新卒で加わった方です。

もともと一由さんは保育士になることが夢でした。

もともと一由さんは保育士になることが夢でした。資格を取るために大学へ進学。けど、実習を通じていまの保育のあり方に疑問を感じたといいます。

「毎日毎日、大人が決めた時間通りに大人から提供されたことを子どもたちがやる。でも、なかには『やりたくない』という子もいるじゃないですか。私は子ども一人ひとりの個性や気持ちをもっとくみ取ってあげられる保育者になりたいなと思っていて。そのときに日本仕事百貨の募集記事を読んで、ここの保育がすごくいいなって」

空飛ぶ三輪車では、野外保育と農業による保育、この2つを合わせた「自然保育」をしています。

毎日野外へ遊びにいく一方で、園では畑と田んぼを持ち、野菜や稲を育てている。

保育職員が主に雑草取りや水やりの世話をしながら、子どもたちも一緒に種を蒔いたり、苗を植えたりする。トマトやキュウリが実れば、収穫してお昼ご飯に食べる。

「夏には川へ行って、そこで焚き火をしてご飯をつくって食べるんです。小さい子たちだから物の取り合いとかがやっぱり起こるんですけど、そこでマイちゃんが『どんな揉め事があっても、火を目の前にしたらみんな同じだよね』と言っていて」

「大きな自然を目の前にしたら、ケンカが強かろうが弱かろうが関係なくなる。みんな同じ生物で、みんな平等なんだって。そういう考えがすごくいいなって」

「大きな自然を目の前にしたら、ケンカが強かろうが弱かろうが関係なくなる。みんな同じ生物で、みんな平等なんだって。そういう考えがすごくいいなって」一由さんが話す「マイちゃん」とは土屋麻衣さんのこと。

代表の土屋敬一さんの娘さんで、妹の空さんと一緒にここで働いています。

麻衣さんは空飛ぶ三輪車の第1期生。ここの保育のことを実体験から理解して、言葉で伝えてくれます。

麻衣さんの目の前にあるのは、園で育てているカイコ。

麻衣さんの目の前にあるのは、園で育てているカイコ。ちょうど昨日、エサになる桑の葉を子どもたちと採ってきたそう。

「そしたら女の子がカイコを1匹踏み潰しちゃって。さめざめと泣きながら、自分でチリ紙を持ってきて一生懸命床を拭きはじめたんです」

「生きものの感触とか匂い、育てることの大変さっていうのは、経験した本人以外にはわからない。自分の経験をぎっしり持っていることで、小学校に上がってからはっきり違いが出てくるんです」

よく小学校の先生たちから、「空飛ぶ三輪車を卒園した子の力」の話を聞くそうです。

たとえば、言葉の重み。「ある」と「いる」という言葉の違いを小学校のクラスで議論したときに、卒園した子はわかりやすく説明したのだとか。

実体験を通じて言葉の意味がしっかり体に浸透しているから、小学校教育の場でも発揮されるといいます。

実体験を通じて言葉の意味がしっかり体に浸透しているから、小学校教育の場でも発揮されるといいます。「うちの園では、目指すべき子どもの姿の一つとして、環境問題とか国際問題とか、いろんなことに対してアプローチができる課題解決の力を持ちうる子どもを育てたいっていうテーマがあるんです」

「他人への想像って、自分のなかにも同じような経験とか、そのものに対しての愛情や意欲がなかったら発生しないですよね。環境問題へ取り組むのに、そこにはカエルがいるよねとか、畑を耕すのは大変だよねってことが実感としてわからなくて本当にできるのかなって思う。だから、人間の生活の根幹を支える農業を子どもたちのそばに置くことが欠かせないんです」

空飛ぶ三輪車の畑では、雑草や園で出た残菜はすべて土と混ぜて発酵させ、堆肥をつくっている。農薬は使わず、資源が循環するように作物を育てているといいます。

きゅうり、赤じそ、トマト、ピーマン、ナス、はやとうり、つるむらさき….

様々な作物が育つ畑を眺めていると、代表の土屋敬一さんが「アカザ」という植物について教えてくれました。

一般的には雑草として扱われているけれど、ほうれん草の仲間ともいわれ、おひたしにするととってもおいしいのだとか。葉の真ん中の赤い部分は成長点の弱い部分を守るために水を弾く作用があって、アゲハチョウの鱗粉と同じ機能だといいます。

一般的には雑草として扱われているけれど、ほうれん草の仲間ともいわれ、おひたしにするととってもおいしいのだとか。葉の真ん中の赤い部分は成長点の弱い部分を守るために水を弾く作用があって、アゲハチョウの鱗粉と同じ機能だといいます。「ようするに、全部のものは食べられたり、つながっていたりする。地球上にある元素が構成されて植物になり動物になり、人間の体も同じようにできている。宇宙はひとつだと。長い宇宙の歴史のなかで、人類は大陸ごとに分かれ、言語や種族が変わっても、大きく見ると同じように感情を持って、人の気持ちをわかることができる」

「でも、国や宗教の違いで殺し合いをしている。とんでもない話。命は貴重なんだと、その基礎となるものをしっかり教えなきゃダメなんじゃないかって。保育がお絵描きしたり子守をするだけっていうのは、とんでもない間違いなんです。私は、一生をかけて保育を変えようとやってきたんですね」

空飛ぶ三輪車はもともと共同保育からのスタートでした。共同保育とは、自分たちの子どもたちは自分たちの手で育てよう、という親が集まってつくる保育の形。

空飛ぶ三輪車はもともと共同保育からのスタートでした。共同保育とは、自分たちの子どもたちは自分たちの手で育てよう、という親が集まってつくる保育の形。だから仕事やビジネスとして保育をはじめたのではなく、自分たちの子どもにとって必要なことをただひたすらに考え、形にしてきた。

「自然の環境のなかで、当たり前の人間が育ってく。ただ、これからの社会を生きる子どもたちは、いまとは全然違った環境で世界を開いていかなきゃいけない。だから、旧来の保育者の枠を超えて自分は一生この仕事をやっていこうという人を探したいんです」

いま子どもたちにとって本当に必要なこと考え、未就学児に向けて自然保育を形にしてきた。

こんどは小学生へ向けた新規事業がはじまります。

ふたたび、麻衣さんにうかがいます。

「保育所という枠に縛られずに、本当に子どもたちに必要なことをやりたいと話しています。いくつかアイディアはあるのだけれど、ひとつが、学童保育のようなものをやろうという話なんです」

空飛ぶ三輪車の開所時間は朝7時から夜20時まで。仕事のために、朝は早く、夜は遅くの時間に子どもを送り迎えするお父さんお母さんもいるといいます。

ところが、たとえば東村山の小学校の学童は17時45分までと決まっているため、卒園した途端に親の負担が増えてしまう。

そこをカバーできるように、また卒園児同士でのつながりも保てるようにと、空飛ぶ三輪車だからこそできることを考えているといいます。

保育園で自然保育を確立させたように、他にはない全く新しいものができあがるかもしれません。

保育園で自然保育を確立させたように、他にはない全く新しいものができあがるかもしれません。ただ、合理性を追求する人には難しいかもしれないといいます。

「いま保育で畑をやるにしても、人件費から何からコストがすごいかかっているんですね。はたから見れば無駄かもしれない。でも、だからといってバサバサ切り捨てたら、自然保育はできなくなってしまう。それが人の基礎をつくる、という仕事の特徴だと言えます。合理的でも何でもない、アナログな世界です」

「こんな保育をしたいと思う感情面の要素も大きいような気がします。自然保育をこの難しい社会でどのように成立させていくか。社会の制度や仕組みと対峙しながらこの園の基礎になる環境を整え、事業をデザインして、ソフト面のインフラを整える。そういう力とやりたいという気持ちがとくに事務職には求められるかもしれないです」

これまでは「子どもたちにとって必要なこと」をしてきたけれど、いまの社会では「どうやって実現させるか」という発想も必要になってくる。

これまでは「子どもたちにとって必要なこと」をしてきたけれど、いまの社会では「どうやって実現させるか」という発想も必要になってくる。既存の形に捉われず、一から組み立てていくことはなかなか難しいことかもしれない。

それに小規模異年齢の保育所だからこそ、スタッフは暑い夏場に畑作業をすることがあるし、担当する子どもの年齢層はその日によってバラバラだったりする。

「子どもたちにとって本当に必要なことをやるためには、仕事は体力的に厳しくなる。人手も多くかかるから、どうしても一人当たりの給料はそんなによくはならない」

代表の土屋さんは正直にそう話してくれました。

けど、こうも言っていた。

「だからって、つまらないから辞めていくってことはないですよ。だって面白いでしょ、子どもたち」

スタッフや仲間、というより同志を求めているような募集だと思う。

スタッフや仲間、というより同志を求めているような募集だと思う。子どもたちにとって必要なことを一緒に考え形にしていきたいと思う方は、ぜひ応募してください。

(2016/7/20 森田曜光)