※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

今から40年前。千葉県市川市の民家の片隅に、小さな塾が生まれました。家庭環境が複雑で勉強に打ち込めない。学校での集団授業になじめない。

そんな子どもたちを受け入れる「自在塾」。

今回ご紹介するのは、ダイバーシティ工房というNPO法人。「自在塾」からはじまった団体です。

今回ご紹介するのは、ダイバーシティ工房というNPO法人。「自在塾」からはじまった団体です。学校や家庭で居心地の悪い思いをしている子どもたちを、学習塾というスタイルでサポートしています。

そして自在塾のほかにもうひとつ運営しているのが、「スタジオplus+」という塾。

発達障害と診断された子どもたちを対象に、1対1で一人ひとりの特性に合わせた学習指導を行なっています。

ダイバーシティ工房では今、スタジオplus+の教室長と、NPOの活動を戦略的に発信していくマーケティングスタッフを探しています。

特別な資格は必要ないとのこと。

勉強を教えるだけではなく、子どもたちの生きる世界を今より良くする、教育そのものに興味がある人にぜひ読んでもらえたらと思います。

総武線に乗って東京から千葉方面へ。江戸川を渡るとすぐに、市川駅に到着。

3年前の取材のときから移転して、駅からすぐのビルの中にダイバーシティ工房はありました。ここは事務所でもあり、自在塾とスタジオplus+の教室でもあります。

靴を脱いで中へ入ると、生徒は誰もいない時間だというのに、スタッフの声でとてもにぎやかです。

靴を脱いで中へ入ると、生徒は誰もいない時間だというのに、スタッフの声でとてもにぎやかです。「今は産休が終わって育休を取ってます。夫も育休を取っているので、今は毎日夏休みみたい」

代表の不破さんは、今年の夏2人目のお子さんを産んだばかり。今日は旦那さんにお子さんを預けて会いに来てくれた。

ダイバーシティ工房の前身である自在塾は、不破さんのお父さまの正久さんが自宅の敷地内に小さな学習塾をつくったことからはじまった。

ダイバーシティ工房の前身である自在塾は、不破さんのお父さまの正久さんが自宅の敷地内に小さな学習塾をつくったことからはじまった。夜食を出したり、季節のイベントをみんなでお祝いしたり。ほのぼのとしていて、家庭的な場所だったそう。

不破さんご自身も自在塾の卒業生の一人。当時仲の良かった友だちを塾に連れて行くこともあったという。

その友だちは、家庭環境に恵まれず、受験や予備校にかかるお金の工面に困るような生活をしていた子たちだった。

「かわいそうという感覚ではなくて。『困ってるんだったら連れてきなさい』みたいに言うのがうちの親だったんですよ。『塾で勉強を教えるし、家に帰りたくないならうちに泊まっていけばいいじゃん』って」

不破さんが家に帰ると、こたつでみかんを剥きながら友だちと両親とがお喋りしている。中学・高校時代は、知らない間に自分の家に友達が家出してきていたこともあった。

学校というシステムや家庭の中からこぼれ落ちてしまう子どものサポートをする人がいないなら、自分たちがすればいい。

最初の就職先を辞めて、父親の自在塾を引き継ぐことを決めたとき、父親のそのスタンスも引き継ごうと思った。

「学校で違和感を感じたり、サポートを必要としている子どもたちは、学校がどんなに良くなっても一定数いると思うんです」

「経済的に困っている上に、勉強もすごく苦手な子って、普通の塾には入りにくい。だからそういう子たちを対象にしようと、決めました」

6年前に自在塾を引き継いで、NPO法人を立ち上げた。

勉強が苦手な子、先生や友達とうまくコミュニケーションが取れない子。家庭環境が複雑で、お金に苦労している子。今に至るまでさまざまな境遇や個性の子どもたちを受け入れてきた。

「でもね、私も教えていたんですけど、だんだん教えにくいなって思いはじめて」

「でもね、私も教えていたんですけど、だんだん教えにくいなって思いはじめて」教えにくい?

「みんなの邪魔をしちゃう子たちがいるんですよ。そのころは6対1で教えてて。大声で答えを言っちゃうし、横の子に消しゴムを投げたりしちゃう。注意してもやり続けるので困ってしまって」

小学校で通級の教員をしている母親に相談すると、意外な答えが返ってきた。

「『それはADHDかもね』って言われて。そこではじめて発達障害のことをちゃんと知ったんです。いろいろ調べたら特性がすべて合う感じだった」

発達障害は先天性の脳機能の障害のこと。コミュニケーションがうまくとれなかったり、じっとしていられなかったり、症状は人によってさまざまだ。

問題行動をしていた子のお母さんにも話を聞いてみた。

「そんな状態だから塾を転々としていたと言うんです。どこにいっても『辞めてください』って言われちゃうと」

「実は自在塾で『勉強ができない』という子の半分くらいは、発達障害や軽度の知的障害だったんですよね」

グループワークが苦手なら、マンツーマンにしよう。でも、それでは低く設定している授業料が上がってしまう。

とくに一人親の家庭が多かったこともあって、何か方法がないか探っていたところ、児童福祉法にもとづいて国から金銭的支援を受けられることがわかった。その制度を使うと、利用者は1割負担で対象のサービスを受けることができる。

そこで誕生したのがスタジオplus+。

医療機関で障害がある、または発達に特性があるとの診断を受けた子どもたちを対象に、学習指導していこうという塾です。

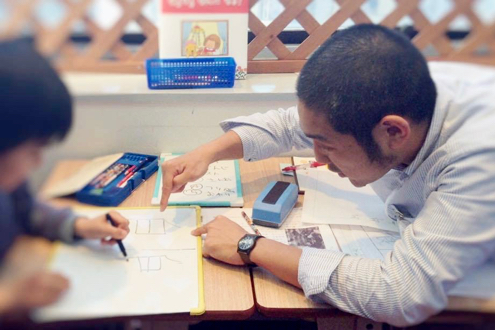

週に1時間放課後にやってきて、テキストやタブレットなどをつかって国語や算数の勉強をする。主に小中学生を対象にしていて、基本のスタイルは普通の学習塾と変わらない。

ここではいったいどのような働き方をしているのだろう。

答えてくれたのは瑞江教室で教室長をしている、綾部さんです。

綾部さんは前回の日本仕事百貨の記事を見て入った方。中高の非常勤講師と児童相談所の学習指導員の職を経て入職しました。この夏に結婚したばかりの新婚さんです。

綾部さんは前回の日本仕事百貨の記事を見て入った方。中高の非常勤講師と児童相談所の学習指導員の職を経て入職しました。この夏に結婚したばかりの新婚さんです。「学習塾と言ってますけど、僕自身は学習塾で働いてる気はあまりなくて」

どういうことですか?

「成績を上げて、どこかいい学校に入ることを追い求めるというよりは、これができるともっと生活しやすいな、授業についていきやすいだろうなといった、目の前の子どもが持つそれぞれの課題を解決することを考えるんです」

「その先に、もしかしたら大学進学や100点が取れるっていうことはあるかもしれないんですけどね」

どんな授業をしているんでしょう。

「たとえば最初に、1時間をどんなふうに使うか時間割を提示するんです。漢字のプリントを2枚頑張ったら5分休憩があるよ、その次は算数の九九だよっていう見通しが見えると、拒否することなく取り組めるようになる。関係性ができてくると、追加のプリントにも取り組めたりします」

綾部さんが大事にしていることも聞いてみます。

綾部さんが大事にしていることも聞いてみます。「セッションという言葉を自分のなかでテーマにしています」

セッション?

「学校の授業もそうだけど、台本通りに進められることではないので。こっちがこのやり方で1時間通そうって決めてしまうと、やはりうまくいかない」

「やる気がでないときは、パソコンの教材をつかってみる。うまく気分がノッたところで『同じものを今度はプリントで書いてみようよ』って話したり。その子に合わせて、時間や教材の使い方を変えていくんです」

スタジオplus+では基本のテキストはあるけれど、一人ひとりに合わせた教材は、講師たちがカスタマイズしてつくっているそう。

“その子に合わせて”というのはどのように判断するんですか。

“その子に合わせて”というのはどのように判断するんですか。「保護者から学校や家での様子を聞き、ある程度予想をします。病院での検査の結果もあわせて判断しています」

各講師が、担当の児童や生徒の保護者とコミュニケーションをとっている。とくに教室長はその機会が多いようだ。

新しく入る人はまず、副教室長として今4教室あるスタジオplus+の教室長のもとで、事務仕事や子どもたちへの指導をすることになる。

スタジオplus+では、講師がうまく授業をすすめられないときや、個人では解決できないような相談をうけたときに、教室ごとや教室長同士での会議、さらには外部の専門家に相談できる仕組みがあるから、心配しなくても大丈夫とのこと。

スタジオplus+では、講師がうまく授業をすすめられないときや、個人では解決できないような相談をうけたときに、教室ごとや教室長同士での会議、さらには外部の専門家に相談できる仕組みがあるから、心配しなくても大丈夫とのこと。「学校と家庭と、それ以外のもうひとつの場みたいなのが僕は好きなんです。学習をメインにしてますけど、学校で嫌なことがあったら、ここで悩みを打ち明けられたりだとか。子どもたちやご両親にとってそんな場所にしたいですね」

続いてうかがったのは、広報の白土さん。

ニコニコと人懐こい笑顔が印象的な方です。

就職活動に失敗して家に居場所がないと感じていたとき、家出先のシェアハウスの住人たちに、ただありのままを受け入れてもらえたことが教育を考えるきっかけだった。

就職活動に失敗して家に居場所がないと感じていたとき、家出先のシェアハウスの住人たちに、ただありのままを受け入れてもらえたことが教育を考えるきっかけだった。「家族に理解されるだけがすべてじゃないんだなって思ったんです。小さいときにいろんな人生があるって認めてもらえる経験、勉強を教えるだけじゃない教育って大事だなって思うようになりました」

最初はインターンとしてダイバーシティ工房に入職。そのころから広報の仕事をしています。

今、広報の仕事は採用関係が中心。もっと戦略を立てて発信したいと感じている。

「今後は支援者を募るための広報戦略も新しく入る方を中心に考えていきたいんです。団体のことは私がお伝えして、戦略だけでなく具体的な作業も担当する、というのを想定しています」

「私はマーケティングの知識が足りないので、頼れる人が入ってきてくれるとうれしいですね」

今後発信していきたいことってどんなことだろう。

ふたたび不破さんが答えてくれた。

「塾に来る子どもたちは徐々にサポートできはじめているんですけど、根本になる学校現場や子どもの周辺の人たちに対して理解を促進するようなことができていないんです」

ダイバーシティ工房では、自在塾とスタジオplus+の運営と平行して、行政の支援で運営する「子ども食堂」もはじめた。

それは、地域の人たちと一緒に、子どもたちにあたたかな食事と学習環境を提供するというものだそう。

その他にも、お金の問題や障害で学校に居場所のない子どもたちのために行政をあげての支援ができないか、考えているところ。

根本の解決を目指すために、戦略的に活動を広めていける人を探している。

取材も終わりに近づくころ、スタジオplus+の生徒が私たちのいるテーブルに「何してるの!」とやってきた。

パーテーションで仕切られただけの事務机と教室は行き来がしやすくて、こういうことはよくあるそう。

近くの大人たちが声をかけるリラックスした雰囲気に、自然と笑顔になってしまう。

近くの大人たちが声をかけるリラックスした雰囲気に、自然と笑顔になってしまう。そんな私を見て不破さんがこんなことを言ってくれました。

「不登校や発達障害って言葉にすると重そうだなって思うかもしれないけど、1対1で向き合って、仲良くなると面白いですよ」

たくさんの環境に触れて子どもたちは大きくなります。

学校や家とは違うもう一つの居場所をつくることで、子どもたちが生きる世界を少しでも居心地のいいものにしたい。

ダイバーシティ工房の活動に共感できたら、ぜひ応募してみてください。

(2016/12/21 遠藤沙紀)