※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

離島中山間地域を中心に進む、高校の統廃合。多くの場合、その背景には生徒数の減少が関わっています。

なぜ減ってしまうかといえば、少子高齢化と教育格差の問題が大きいようです。そもそも若い人が減っていることと、都市部の整備された学習環境への流出が起きていること。

いくつも高校がある都市部ならまだしも、地域に唯一の高校が廃校になることは、地域全体にとって致命的。家族単位での流出が起これば、経済的損失もかなりの大きさに膨らみます。

つまり、高校の統廃合は教育分野にとどまらない、包括的な課題と言えます。

こうした課題に立ち向かうべく、今全国に広がっているのが「高校魅力化プロジェクト」です。

主に基礎学力アップや進路相談を目的とした「公営塾」、地域特性に合わせた「カリキュラム改革」、地域外からの生徒を受け入れる「教育寮」の3本柱からなる、このプロジェクト。

主に基礎学力アップや進路相談を目的とした「公営塾」、地域特性に合わせた「カリキュラム改革」、地域外からの生徒を受け入れる「教育寮」の3本柱からなる、このプロジェクト。すでに島根県海士町や沖縄県久米島など全国各地で取り入れられ、なかには廃校寸前から生徒数が倍近くまで増えるほど、実績をあげている地域も。

そんな流れのなかで、北海道・利尻町でも新たに公営塾が設立されます。今回はその立ち上げから関わるスタッフの募集です。

まずは町独自の移住・定住施策の一環としてはじまり、ゆくゆくは高校との連携強化、そして教育寮の整備なども行っていくそう。

一体どんな島なのか。公営塾とはどんな場になっていくのか。実際に訪ねました。

利尻島があるのは、北海道の北端に突き出る稚内から、少し西にいったところ。隣の礼文島と並んで浮かぶ、人口4800人ほどの島だ。

島の中央には標高1721mの利尻山がそびえる。高山植物が数多く分布し、その姿から別名「利尻富士」と呼ばれ、島民や観光客にも親しまれているという。

東京・羽田空港から飛行機や連絡バス、フェリーをうまく乗り継げば、5〜6時間で利尻島まで行ける。島内には空港もあるので、飛行機の乗り継ぎならもう少し早く着けそうだ。

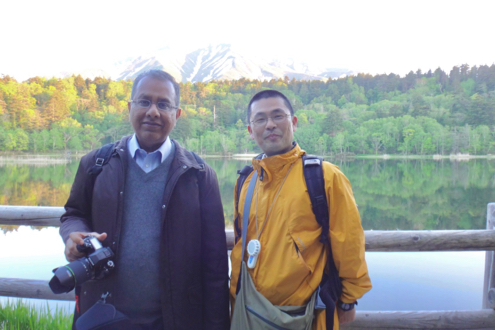

東京・羽田空港から飛行機や連絡バス、フェリーをうまく乗り継げば、5〜6時間で利尻島まで行ける。島内には空港もあるので、飛行機の乗り継ぎならもう少し早く着けそうだ。フェリーから降りると、利尻町役場の佐藤弘人さんが迎えにきてくれていた。ラフな雰囲気で、“行政の人っぽくない”印象を受ける。

車に乗るなり、こんな話が飛び出た。

車に乗るなり、こんな話が飛び出た。「10月はね、来てもらうには最悪の時期だね(笑)」

え、そうなんですか。

「ウニの時期は終わっちゃってるし、観光施設もけっこう閉まってる。かと言って雪が積もるほどでもないから、冬のレジャーもできないし。夏のバタバタがおさまって、まち全体が一息ついているような時期だな」

天候が安定せず、フェリーが欠航することもしばしば。観光や産業の面でも、夏の終わりから冬にかけては課題を抱えているそうだ。

天候が安定せず、フェリーが欠航することもしばしば。観光や産業の面でも、夏の終わりから冬にかけては課題を抱えているそうだ。ただ、そんな時期に募集をかけたのには理由がある。

「島っていうのは、情報が2年も3年も後から入ってくるのさ。大学入試の方式が変わることも、まじで!?って。10年遅れたら、その差はさらに大きくなる。だから早い段階でスタートしたいっていうのが一番の理由だね」

日本は「課題先進国」と言われている。そのなかでも顕著なのが、離島中山間地域の課題だ。

「おれらのころの利尻高校は、25人のクラスが3つあった。けど今は普通科と商業科の2クラス制だし、商業科の新入生は4人しかいない」

課題先進国の課題先進地で学ぶ。それは一見、デメリットしかないように思える。

けれども、実はまだまだ多くの可能性が眠っているという。

「島の子にも都会と同じだけの機会をつくりたいし、都会以上に恵まれた地域資源があるなら、それを活用しながら学んでほしい。公営塾の可能性を感じたのはそこだったんだ」

ひとつは、生徒一人ひとりと個別に向き合う時間がつくれるということ。

限られた生徒数だからこそ、一人ひとりの学力や志望進路に合わせた学習計画が立てられ、映像授業を使えば都市部と同じ内容を学ぶこともできる。ときには、公営塾のスタッフが身近な人生の先輩として進路相談の相手になる場面も出てくると思う。

そしてもうひとつが、実践的なキャリア教育の可能性だ。

そしてもうひとつが、実践的なキャリア教育の可能性だ。「たとえば島の水産資源の可能性と問題を知って、『おれが海のなか甦らしてやる』っていう子が出てきたとする。そしたら、そのアイデアを行政や議会に直接プレゼンするとかね。この小さいまちだったら、そういうこともできるんじゃないかな」

利尻高校では、そうした実践的な学びの場をこれまでもつくってきた。商業科の生徒たち自身が仕入れから利益などの計算、販売まで一通り体験する「商業フェア」もその一例だ。

離島には最先端の課題が目の前にあり、そのなかで奮闘する大人たちの姿や仕事ぶりを間近に見ることができる。弘人さんの話すように、生徒が町の議会に直接働きかけることだってできるかもしれない。

「その過程を通して、PDCAのサイクル感とか人に説明するプレゼン能力、地域の意見を吸い上げるコミュニケーション能力、仲間との合意形成力だったり。社会に出てから求められるような力がしっかり身につくと思うよ」

最近は全国各地の公営塾同士のネットワークも生まれていて、講師がお互いの課題やノウハウを共有する交流会を年に一度開催しているという。

教育の経験や教員免許がなくても、まちの人や公営塾の仲間と関わりながら、生徒の居場所をつくっていける人に来てもらいたい。

教育の経験や教員免許がなくても、まちの人や公営塾の仲間と関わりながら、生徒の居場所をつくっていける人に来てもらいたい。「子どもやまちからも慕われる人気者になってほしい。おれらも『結果出してよ。よろしく〜』って投げ方はしないから。想いを共有しながら、いっちょおれがやるか!って使命感を持ってやれる人に来てほしいな」

役場をあとにして、弘人さんとともに「島の駅」へ。

ここは地元のNPOが運営する施設で、手前にカフェ、奥には利尻ゆかりの作家たちのアートギャラリーがある。築120年以上が経っていて、もとは海産問屋だったそう。

まずはギャラリーから見学させてもらう。

まずはギャラリーから見学させてもらう。85歳の現役漁師さんが趣味ではじめたという油絵や、押し花作家のたけだりょうさんによる、海藻を使った「押し葉」。詩人の原子修さんが割り箸で書いた詩など、さまざまな作品が展示されている。

もともと作家や職人が多い土地柄だったのだろうか。

もともと作家や職人が多い土地柄だったのだろうか。「そうですね。あとは北前船の交流がありましたから。ないものはよそから仕入れて物々交換していたようです。京都や大阪との関わりも深かったので、この建物の座敷なんかは京都のつくりになってるんですよ」

流暢に教えてくれたのは、地域おこし協力隊の八木橋さん。

ずいぶんと話し慣れた様子だったけれど、実は昨年の7月に来たばかりというから驚いた。

ずいぶんと話し慣れた様子だったけれど、実は昨年の7月に来たばかりというから驚いた。「札幌のカフェで4年勤務した後、ここの募集の話を聞いてすぐに飛んできました」

「興味を持ったことは、やってみないとわからないじゃないですか。人生短いんだから、やりたいことはやってみようと思って」

軽やかに飛び込んできた八木橋さん。

移住してみて、ギャップを感じることはないですか。

「最初は百均ないの?レンタルビデオ屋さんないの?とか思ったんですけど、ものがなくても、あるものでなんとかしようって頭が働くんです」

「野菜高いな〜ってときに、隣のおばあちゃんが玄関に大根2本ぼん!って置いてくれたり。ないからこそ、もののありがたみとか、人にも感謝の気持ちを持てる。学ぶところがとにかく多いですし、わたしは不便だと感じたことはないですね」

同じく協力隊の大関さんにも話を聞いた。

大関さんは普段、このカフェで扱う食材の仕入れやメニュー考案、まちのイベント企画などを行っている方。

大関さんは普段、このカフェで扱う食材の仕入れやメニュー考案、まちのイベント企画などを行っている方。それらの仕事に加えて、祭りの時期には手伝いに行ったり、夏には昆布干しの仕事にも駆り出される。これがなかなか大変だという。

「午前3時ぐらいに起きて、昆布干して。その後みんなで食べる朝ごはんはおいしいんですけどね。一度帰って、ちょっと寝てから仕事に行くんです」

こうした地域の人との関わりが、仕事にもつながってくる。

こうした地域の人との関わりが、仕事にもつながってくる。たとえば、「島の駅」の当初の利用者は観光客ばかりだった。そこで、さまざまなイベントに顔を出したり、島内でとれるものだけでなく、島外でしか味わえない食品をメニューに取り入れることで、島の人も少しずつ来てくれるようになったそう。

「島のことも人も、自分で見て回らないとわからないですから。なんでも興味を持って触れてみて、その経験を高校生たちに伝えられる人がいいかなと思います」

特別何かができる人より、いろんなことに興味が湧く人。思わず体が動いてしまう人。

外からやってきたおふたりの話を聞いていて、そんな人にきてほしいなと思った。

そしてその想いは、最後にもうひとりお話を聞いたことでより明確になる。

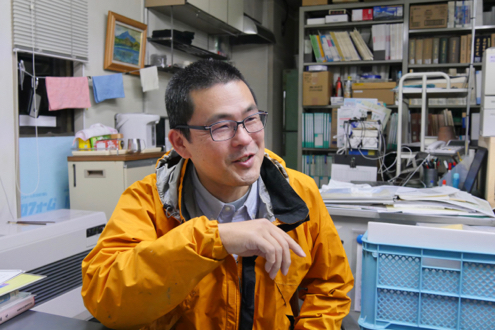

利尻町立博物館に、学芸員の佐藤雅彦さんを訪ねた。

雅彦さんの専門は昆虫。大学卒業後は、地元静岡の農業試験場に行こうと公務員試験を受けることに。

雅彦さんの専門は昆虫。大学卒業後は、地元静岡の農業試験場に行こうと公務員試験を受けることに。「ところが、会場へと向かう途中に自転車で転んで。試験を受けられなくなってしまったんですよ」

そこへたまたま、ゼミの教授から学芸員募集の話が舞い込んでくる。

「そういうもんですよ。人生のきっかけっていうのは。学芸員になれる機会もなかなかないですからね」

「利尻は島という単位でまとまってるし、自分がいる間に全体を把握したいなと思って来たんです。けれども、やればやるほど面白い」

やればやるほど。

「国内の最北で、大陸からの影響がある場所としてすごく面白いですし、昔からいろんな研究者が入っているんですよね」

「わたしの専門は虫ですけど、広く浅く島の生物全般も知っている。まず島の情報を提供することで、一流の研究者とも関われるわけです。すごく勉強になりますし、今でも新種が見つかったり、すごくやりがいがありますね」

この島には、多様な生物たちが生息している。

この島には、多様な生物たちが生息している。まさにネタの宝庫というか。見方次第で宝の山のように見えてくる。

すぐ近くにあったコウモリの剥製について聞くと、雅彦さんの口からは次々といろんなエピソードや知識があふれ出してきた。

専門の昆虫でもないのに、この勢い。熱量がすごい。

雅彦さんのような方と高校生の出会う場をつくることも、公営塾スタッフの役目だと思う。この島を本気で楽しんでいる大人の姿と言葉は、生徒たちの記憶にも深く刻まれるはずだから。

最後に雅彦さんの話してくれた言葉が印象に残っています。

最後に雅彦さんの話してくれた言葉が印象に残っています。「一番重要なのは、“自分が一生かけて学びたいのは何か”ってことですよね。わたしは生き物のことをやりたかったので、それには苦手な英語も必要になってきたし、統計処理するときには数学が必要だし、フィールドに出れば体育が必要になる(笑)。必要だから、やるんですよ」

一生かけて学びたいのは何か。

その問いを高校生に投げかけるのも、自ら問い続けるのも、公営塾を運営する上でとても大切だと感じました。

自分の専門がなくても、まずはひとつひとつを自分で体験しながら、その魅力を感じられる人。

そして、自分の言葉で熱く語れる人。

自分ならできると思った人は、思いきりこの環境に飛び込んでください。

(2017/7/22 中川晃輔)