※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

子どものころから大好きな絵本はありますか?僕は『ぐりとぐら』を母親に読んでもらうたびに、絵本の中に登場するあの大きなカステラを食べてみたい!と想像していました。

そうやって思い出に残っている絵本を、いつか自分の子どもにも読み聞かせてあげたいと思う人はとても多いような気がします。

それはどうしてなのか。カルテットの藤田さんは、絵本が「親に愛された経験」だからだといいます。

「子育てというものは、子どもからすれば『してもらったこと』、つまり親からの愛情の積み重ねなんですね。それが蓄積していくことで、こんどは子どもが孫に再現することができる」

「あなたの子どもに絵本を読み聞かせるとき、そこにはあなたの親から受け継いだ愛情が含まれているんですね。絵本を文学的に読むのもいいけど、僕は絵本を“愛情を連ねていく文化”として捉えていて、継承すべきものだと思っています」

おもちゃもまた、遊びを通じて様々な学びを生んでくれる、子育てには欠かせないもの。

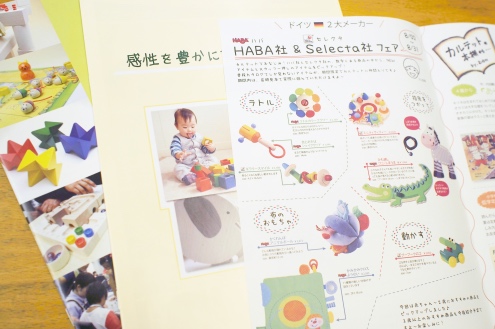

おもちゃもまた、遊びを通じて様々な学びを生んでくれる、子育てには欠かせないもの。有限会社カルテットは絵本・おもちゃ・子育ての専門家として、セレクトショップや幼児教室の運営、保育園への教育玩具導入のコンサルティングなど、幅広く展開しています。

代表の藤田さんは、おもちゃと絵本を“子どもを幸せにする文化”としてより広く伝えていくために、2014年に日本知育玩具協会を設立。

その翌年から専門家の育成を開始し、ここで働く人は知育玩具インストラクターの資格を取得して、ゆくゆくは自分の生業として自立することができます。

今回募集するのは2職種。フライヤーやパンフレット、ホームページなどのデザインを担当する制作スタッフと、実店舗とネット通販の運営や営業を担当するマーケティングスタッフです。

どちらも経験以上に、会社の想いに強く共感してくれる人を求めています。

名古屋駅から刈谷駅は電車に乗って約30分。そこからさらに車で10分ほど。

愛知県刈谷市ののどかな住宅街のなかに、色鮮やかな滑り台が目印のカルテットのお店がある。

お店の中はおもちゃと絵本でいっぱい。

お店の中はおもちゃと絵本でいっぱい。見たことのないようなおもちゃがたくさん置かれていて、子どもでなくてもワクワクする楽しいお店だと思う。

代表の藤田さんに話を聞くと、カルテットが取り揃えるものの多くはスイスやドイツから輸入した木製のおもちゃで、量販店で見るようなキャラクターグッズなどはひとつも置いていないのだという。

「これ、何のおもちゃだと思います?」

そういって藤田さんがひとつ手にとって見せてくれた。

「実はこれ、おしゃぶりなんです」

「実はこれ、おしゃぶりなんです」赤ちゃんが手に持って振る、ガラガラのような機能も持ち合わせている。

スイスの伝統的なメーカー・ネフ社の『ティキ』という製品で、最先端の木工技術によってつくられているそうだ。

「木は山から切り出されてすぐの状態では水分を80%くらい含んでいるので、加工しづらく経年劣化していきます。けど、3年くらいしっかり乾燥させて水分含有率を6〜8%くらいにすると適度に固くなって変質しない。ネフ社では質のいい木材を使って加工しています」

まるで家づくりで聞くような話だと思う。

ドイツやスイスには木工職人のマイスター制度が存在していて、おもちゃをつくる職人は社会的に守られ、誇りのある仕事として認知されているそう。

また、ヨーロッパではおもちゃに対しての安全基準が法律で定められ、たとえ小さな子どもが口にしても安心なのだという。

一方で日本には、ネフ社のように高品質な木製品を子どもの発達に沿って展開するおもちゃメーカーはほとんど存在せず、親が安心できるような、法律で定められたおもちゃの安全基準もない。

「そもそも日本とドイツやスイスでは、おもちゃに対しての考え方が違うんです」

考え方が?

「そう。それを説明するために、ここで実験をしましょう」

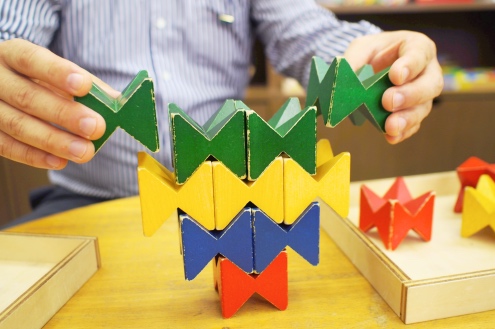

「4つの緑色の積み木は乗っかるでしょうか?それとも崩れるでしょうか?」

正解は、崩れる。

正解は、崩れる。一見、単純そうなことでも、実際に体験しなければなかなか分からないと思う。

「これは実際に遊ばないことには学べない経験です。人に教わっては手に入れられない、実体験です」

「積み木ってドイツの幼児教育者が発明したものなんですね。遊びを通じて自然の法則を身につけさせる。遊んでいると自ずと学んでいけるっていうのが、おもちゃ本来の役割なんですよ」

おもちゃで得られる「できた!」「分かった!」の積み重ねは、子どもの自信にもつながっていく。

最近は小さな子どもがスマートフォンで動画を見る様子をよく見かけるけれど、藤田さんがいうには「あれは何も経験していない」。自己肯定感のない子が増えている大きな原因のひとつだという。

ただ、それはネフ社の積み木のように素晴らしい知育玩具を日本で販売するだけでは解決することができない。幼いころにそのおもちゃで遊んだ経験のない日本の親は、どうやって遊んだらいいのかを子どもに教えることができないからだ。

「だから、僕らが教えてあげなくちゃいけない。でも、教えたらすぐ分かるのが日本人のすごいところなんですね。ただその力も、あと何年もすればどんどん弱まっていくと思うので、力のあるうちにおもちゃと絵本の文化を伝えていかないと。それは僕らにしかできないことだと思っています」

藤田さんはもともと北海道大学で発達心理学を専攻し、子どもたちの愛着などについて学んできたが、カルテットを立ち上げる前は絵本やおもちゃとは無縁の大手繊維メーカーに新卒からずっと働いていた。

藤田さんはもともと北海道大学で発達心理学を専攻し、子どもたちの愛着などについて学んできたが、カルテットを立ち上げる前は絵本やおもちゃとは無縁の大手繊維メーカーに新卒からずっと働いていた。独立のきっかけとなったのは、おもちゃメーカーと一緒に仕事をしたとき。子どものためというより、単に売れるものとしてつくられている日本のおもちゃ業界の実情を知り、この仕事は続けられないと退職した。

まずは絵本のよさを広めるため、愛知県刈谷市で保育園や幼稚園を回って絵本を紹介する販売事業をはじめた。

「すると、あっちの幼稚園はみんな絵本好きなのに、こっちの幼稚園の子どもたちが絵本に全然興味を持たないっていうのが歴然とあることに気づきました」

「僕の仕事はお客さんが絵本好きじゃないと売れない。どうして絵本の好き嫌いが生まれるんだろうと、勉強熱心だった地域の保育園や幼稚園の先生方と一緒に、絵本の作家さんや出版社の編集長を招いたりしていろんな勉強会を開いたんです」

「僕の仕事はお客さんが絵本好きじゃないと売れない。どうして絵本の好き嫌いが生まれるんだろうと、勉強熱心だった地域の保育園や幼稚園の先生方と一緒に、絵本の作家さんや出版社の編集長を招いたりしていろんな勉強会を開いたんです」そこで聞いたことや学んだことを、先生方と一緒に子どもたちに実践してみた。藤田さんは我が子にも試しながら、絵本のみならず子育てに関する様々な知識を得ていった。

そのうち絵本を卸していたとある保育園の先生から、おもちゃも取り扱ってほしいという話を受け、おもちゃの勉強もはじめるように。

藤田さんは、実際にどんなふうにしてドイツやスイスのおもちゃがつくられているのか、どうやって遊んだらいいのかを知るために、わざわざ現地へ飛んだ。

そういった実体験をもとに講演活動や幼児教室の運営、保育園への教育玩具導入のコンサルティングなど、今では販売以外の事業も多数展開している。

そういった実体験をもとに講演活動や幼児教室の運営、保育園への教育玩具導入のコンサルティングなど、今では販売以外の事業も多数展開している。絵本とおもちゃの専門家としてここまで幅広く取り組んでいるおもちゃ屋さんは、国内のみならず海外でもそういないという。

さらに藤田さんは2014年に日本知育玩具協会を設立し、知育玩具マイスターの制度をつくって専門家の育成をはじめた。

絵本とおもちゃの文化を日本中に広めていくため、そしてそれを支えるスタッフ自身も幸せになるように。

「スイスやドイツのおもちゃを買うにはそれなりのお金が必要です。結婚して子どもができたのに、旦那さんの理解が得られなかったりお金に余裕がなかったりして、残念なおもちゃで子育てをするしかない保育園や幼稚園の先生がいるんです。保育園ではいっぱいのおもちゃで一生懸命に教えているのに、あまりにももったいないと」

「だから女性が自分で生業をつくって自立できるようにと、資格をつくりました」

マイスターになれば、講師活動をするだけでも十分な収入を得ることができる。ただ、資格取得のためにはたくさんのおもちゃを揃える必要があり、それなりの費用がかかってしまう。

そこで藤田さんは、マイスター制度を社内教育プログラムとして導入。資格取得を目指すスタッフにはお店のおもちゃを貸し出し、マイスターとなったあかつきにはおもちゃを譲り渡す仕組みをつくった。

ゆくゆくは講師として独立してもらってもいいし、カルテットの新店舗の店長や今後拡大する幼児教室事業の責任者、さらには協会の幹部など、カルテットに属しながら中核として働き続けることもできると思う。

「経営者にしても、働く一人ひとりにしても、誰でも凹凸はあるじゃないですか(笑)だから、上を目指したいという人に完璧なトータルバランスを求めることはないです。すごくデザインができるとか、技術的なエキスパートである必要もない。それより理念に共感して、人とちゃんとお付き合いできる人に来ていただきたいですね」

今はいろんなことをやろうにも人手が足りていない。そこで今回募集することになった。

人数が少ないからどの担当でも店舗での接客からレジ打ちまで、様々な仕事を担うことになる。

なかでも接客はカルテットの核となる大事な仕事だ。

藤田さんはお医者さんのような仕事だという。たとえば、お客さんからよく聞かれる「1歳の誕生日にどんなおもちゃをあげたらいいのか」という相談。

まずはお子さんが今どんな動作をしているのかを聞き、たとえばモノを投げたり叩きはじめた子には、叩いて遊べるおもちゃを勧めてみる。

まずはお子さんが今どんな動作をしているのかを聞き、たとえばモノを投げたり叩きはじめた子には、叩いて遊べるおもちゃを勧めてみる。一人ひとりによって好みも成長も異なるため、まずはお子さんの状態やお母さんの話をじっくり聞くことが大切なのだという。

「入社したばかりのころは、お客さまに聞かれるたびに藤田や先輩スタッフに聞きに行ってましたね」

そう話すのは、今年で5年目になる篠田さん。

入社当初は覚えることが多くてなかなか大変だったそうだ。

入社当初は覚えることが多くてなかなか大変だったそうだ。「でも、働く年数が長くなっていくと、すごくやんちゃだった子が落ち着いたり、小さい赤ちゃんが喋れるようになったりするのを間近に見れるんです。それはこの仕事のすごく面白いところですね」

もともと絵本が好きだったという篠田さん。

おもちゃのことは日々の仕事以外でも、手づくりするウォルドルフ人形を自分でもつくってみたり、藤田さんの海外出張にも同行したりして、一つずつ覚えていった。

パンフレットやフライヤーの制作も、藤田さんにアドバイスをもらいながら経験を積み重ねてきた。

「制作で面白いのは制約がないところです。本当にぜんぶ任せてくれるので、自由にできる。そんなに知識があるわけじゃなかったですけど、冊子づくりにチャレンジしたり、やったことないことでもやれるのが楽しいです」

「もっと冊子をつくりたいし、ホームページのデザインも変えたいんですけど、今の人手じゃ時間を割けないので。ぜひ新しく来てくれる人と一緒にやれたらなと思います」

篠田さんをはじめ、現在いるスタッフは、より専門性の高いおもちゃ屋としてお客さんに価値を提供するために、マイスターの資格取得を目指している。

篠田さんをはじめ、現在いるスタッフは、より専門性の高いおもちゃ屋としてお客さんに価値を提供するために、マイスターの資格取得を目指している。研修制度が整っているので、これからのタイミングでもカルテットの中心メンバーとして、あるいは数少ないおもちゃの専門家として活躍することができると思う。

気になったらまずは、お店へ遊びに行ってください。藤田さんは東京へ出張に行くことがあるので、タイミングが合えばきっと相談に乗ってくれると思いますよ。

(2017/10/11 森田曜光)