※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

「不登校や中退の子って、『二十歳過ぎて大学に行っても意味ない』とか『引きこもっていた人に就職先なんてない』とか、思い込んでいるんですよ。でもそれは、単に学校や社会で刷り込まれているだけ」「そんなことは気にせず、自分が幸せに生きられればいいんじゃないの?って伝えていくのが、我々の塾の目的ですね」

株式会社キズキの代表、安田さんの言葉です。

キズキがミッションに掲げるのは、「何度でもやり直せる社会をつくる」こと。

安田さんは、不登校や引きこもり、中退経験者など、学校や社会で生きづらさを感じる人たちに向けたさまざまな支援事業を行ってきました。

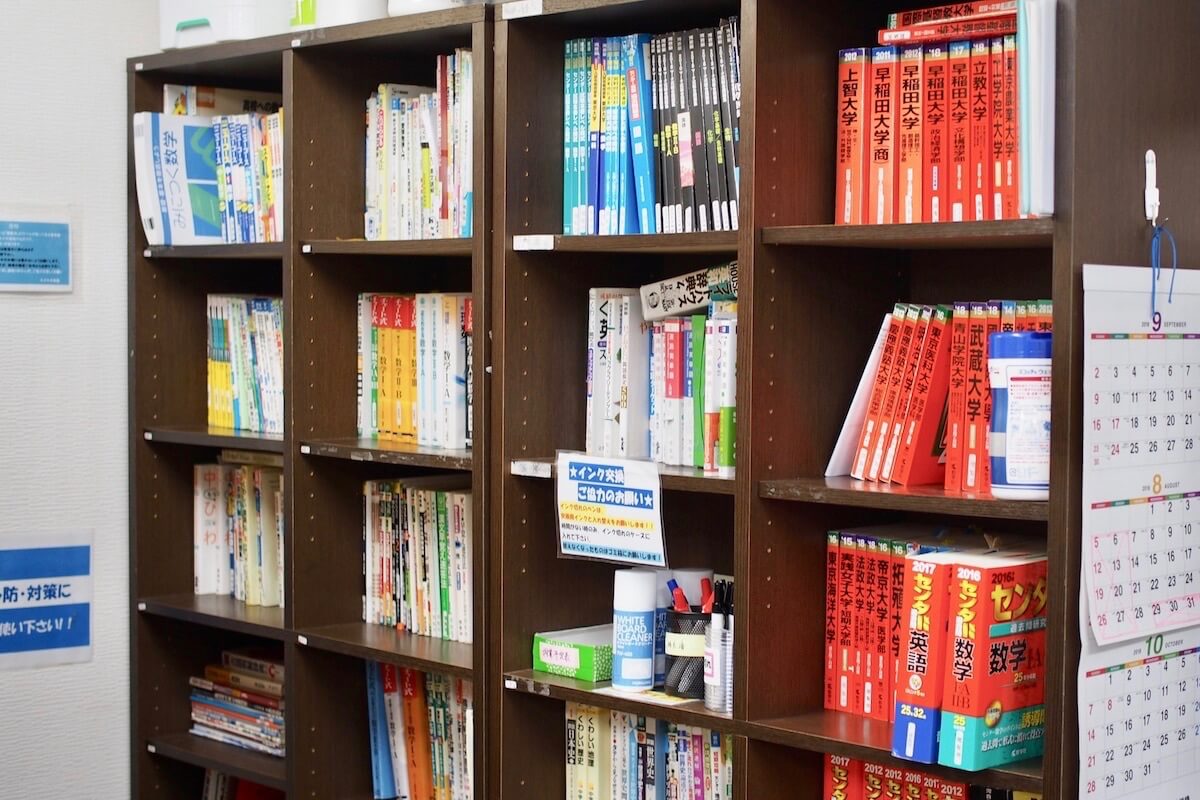

なかでも核となる事業が、キズキ共育塾。不登校や中退を経験した人たちが、もう一度学び直すための進学塾です。

今回は各教室の運営を担うスタッフを募集します。

今回は各教室の運営を担うスタッフを募集します。入塾の問い合わせに対応したり、面談をして受講する科目や講師、通学日程などを決めたり。生徒が継続して通えるように、授業以外のことも含めて悩みを聞くなど、サポートを行います。

生徒それぞれの状況が違うから、仕事には「こうあるべき」という答えはありません。

一人ひとりを尊重し、丁寧に寄り添う人たちが働く場所でした。

東京・代々木。

JRの駅をおりて、オフィスビルのほか、居酒屋やカフェなどが混ざり合う街を新宿御苑方面に歩いていく。5分ほど経ったころ、マンションの一室にあるキズキ共育塾・代々木校に到着。

扉を開けると、たくさんの人の話し声が耳に飛び込んでくる。

パーテーションの中からはそれぞれに授業をしている先生の声や、「お疲れさまー」という挨拶、笑い声も響いている。

パーテーションの中からはそれぞれに授業をしている先生の声や、「お疲れさまー」という挨拶、笑い声も響いている。到着するまでは、不登校というイメージを重く捉えていたけど、あまりの賑やかさにだんだんと心がほぐれていく。

面談用のスペースに座って、まず話を聞くのは代表の安田さん。真っ直ぐにこちらの目を見て話をしてくれる。

「ここは不登校や中退の人、大学に入り直したい社会人が、もう一度学び直すための塾です。すべて一対一の個別授業で、長い間学校に行っていない子でも、周囲を気にせずに勉強できる環境をつくっています」

「ここは不登校や中退の人、大学に入り直したい社会人が、もう一度学び直すための塾です。すべて一対一の個別授業で、長い間学校に行っていない子でも、周囲を気にせずに勉強できる環境をつくっています」7年前にアパートの一室からはじめたこの塾。徐々に生徒を増やしていき、今は関東を中心に5校舎、生徒数は350人を超える規模に成長した。

この塾をつくることになった原点には、安田さん自身の経験がある。

子どものころ、軽度の発達障害を持っていることから、学校や家庭でうまくいかないことが多かったそう。中学時代からはいわゆる不良で、学校に通わなくなった。

「18歳のとき、やっぱり人生変えるためにちゃんと勉強をして大学に行きたいと思ったんです」

ただ、勉強をはじめようにも予備校の先生の話がわからない。まったく理解できていないのに、隣の人のペンが動いているのが怖かった。

勉強の仕方もわからないから、一つの英単語に15個意味があれば、それをすべて暗記しようとしていたこともあった。

「当事者の困りごとがよくわかるんです。精神面でも学力面でも、昔の自分と同じような人たちの支えになれる場所をつくりたいなと思いました」

「当事者の困りごとがよくわかるんです。精神面でも学力面でも、昔の自分と同じような人たちの支えになれる場所をつくりたいなと思いました」安田さんは、2年間の猛勉強を経て大学に入学。新卒で大企業に就職したものの、会社に馴染めず、鬱病を発症してしまった。

「4ヶ月で退職してしまいました。そのころはリーマンショックで、そんなに早く会社を辞めた人間には、転職先も見つからない。自分は普通の会社では働けないと思っていたし、食っていくためには起業しかないなと」

そうして立ち上げたのが、キズキ共育塾だった。

「通ってくる生徒や保護者にとって、ここは“最後の希望”みたいなものなんです」

「通ってくる生徒や保護者にとって、ここは“最後の希望”みたいなものなんです」最後の希望。

「学校に合わなくて、予備校にも合わなくて。同い年の子が就活とかはじめているなかで、自分の人生はどうなっちゃうんだろうって、不安でしょうがないんです。それでネットで検索して、聞いたこともないようなこの塾を見つけるわけですよね」

「ここがダメだったら、自分の人生はもうダメかもしれない。そういう、切羽詰まった不安や苦しみを抱えてやってくる」

ここで学びはじめて、少しずつ不安が解消されていく生徒も多い。

「家に一人でいると、自分はマイノリティで劣っていると思い込んでしまっている。でもここには同じような人が集まって来るし、立ち直って大学で楽しく過ごしている卒業生もたくさんいる」

自分にも勉強ができるという達成感が、自己肯定感を高めたり、将来自立していくイメージにつながるのかもしれない。

「ドロップアウトを経験してもやり直せるものだと、我々は思っているんです」

とはいえ、すべての生徒がスムーズに回復するわけではない。

とはいえ、すべての生徒がスムーズに回復するわけではない。生徒自身が「もう死んでしまいたい」と思い悩むことや、なかなか回復しない我が子の状況に焦り、保護者が取り乱してしまうこともある。

そういうときは、相手の感情に引っ張られずに、割り切って考えることが必要なんだそう。

「僕たちは冷静に相手の心の状態を考えて、かけるべき言葉を探していく」

「彼らの人生にずっと付き添っていけるわけではないから、生徒の将来的な自立を一番に考えます。その子が幸せになるために適切な言葉を、一歩引いた目で淡々と考えるのが、一番いいと思います」

仕事のなかでも、特に難易度の高い部分。入ったばかりの人は、ベテランスタッフの対応を見ながら、少しずつ自分のなかに経験を蓄積していってほしい。

働く人たちの半分ほどは、不登校や中退の経験者。だからこそ、生徒は「自分も立ち直れるかもしれない」と希望を持つこともできる。

教室運営のスタッフの児玉谷(こだまや)さんにも、不登校だった時期があったそう。

「高校2年生の夏休み明けに、急に学校に行けなくなってしまったんです。パニック障害で、教室に50分間座っていられないし、電車にも乗れない。何をしていいかわからなかったから、ずっと家や公園にいて」

「高校2年生の夏休み明けに、急に学校に行けなくなってしまったんです。パニック障害で、教室に50分間座っていられないし、電車にも乗れない。何をしていいかわからなかったから、ずっと家や公園にいて」「そのときの自分と同じように、生きづらさを抱えている人たちの役に立てる仕事がしたいと思いました」

教育や支援に関わる仕事をするのは、はじめてだった児玉谷さん。受験の必要科目や心理学の知識などは、入社後に勉強してきた。

「でも、本で読んだことを入塾面談のときに言おうとしたら、チグハグになって失敗したこともあって(笑)。大事なのは、知識よりも相手の話を聞くことかなと思います」

話を聞くこと。

「生徒さんは、みんなそれぞれ違う状況に置かれていて。100人いたら100通りの答えがあります。自分が不登校を経験したからといって、わかったようなことを言うのは絶対に違うと思うし」

「自分の考えを押し付けるんじゃなくて、生徒さんが自分で答えを見つけていくために、どんな手段でどう声をかけるのが一番いいのか、考えていくんです」

自分がこの発言をしたら、目の前の生徒は前向きになれるのか。正論を言いたいところだけれど、今はそのタイミングではないんじゃないか。

自分がこの発言をしたら、目の前の生徒は前向きになれるのか。正論を言いたいところだけれど、今はそのタイミングではないんじゃないか。いろいろなことを考えながら、一つひとつのコミュニケーションをとても大切にしていくんだと思う。

最後にお話を聞いたのは、関東のエリアマネージャーをつとめる樺(かんば)さん。

「実は私は、学校が大好きだったんです。ほぼ皆勤賞みたいな(笑)学校で働きたいから、最初は教員になろうと思ったんです。ふふふ」

「実は私は、学校が大好きだったんです。ほぼ皆勤賞みたいな(笑)学校で働きたいから、最初は教員になろうと思ったんです。ふふふ」にこやかに話してくれる樺さんに、こちらも気分が和む。

「教育学部で勉強しているうちに、学校が好きだったのは、周りの友人とか先生とか、環境に恵まれていただけだったんだなと気づきました」

大学卒業後、青年海外協力隊として活動していたときにも、似たようなことを感じた。

「マーシャル諸島っていう南の島国に行きました。そこは、初等教育の段階で真面目な先生に出会えるかそうでないかで、将来の進路が左右されてしまうところでした」

「運みたいなもので将来が決まるのって、おかしいんじゃないかなって」

自分では選べない環境のせいで困難を抱える人たちを、直接支援できるような仕事がしたい。その想いが、キズキに入社するきっかけになっている。

「学校に合う人と合わない人はいて、どっちが正しいとか間違っているとかはありません。私はたまたま学校が好きだっただけで、生徒さんはたまたま嫌いだったのかな、と思います」

働いてきた3年のなかで、印象的だった出来事を教えてくれた。

働いてきた3年のなかで、印象的だった出来事を教えてくれた。「ある社会人の生徒さんがいました。その方は学歴にすごくこだわりがあって、大学に入り直そうとしていました」

一流大学でないと居場所がない。家族や親戚に顔向けできない自分が悔しい。そう言って、大学名だけで進学先を決めていたそう。

「なんか、もっと幸せに生きてほしいなあって思ったんですけど、その人にとって今の幸せは志望校に合格することで、それがないと次にいけないんだろうなって」

「でも、人生には他にも選択肢があるって思えたほうが、将来はもっと楽に生きられるかもしれない。先生たちとも相談しながら、ほかの可能性もあるってことを、懇々と少しずつお話をして」

最終的に、第一志望ではなかったけれど、大学に合格することができた。最後まで完全に理解はしてもらえなかったけれど、卒業するときには「別の見方を知りました」と話していたという。

「私たちの伝えたことが正しいかどうかもわからないし、彼の価値観を変えることが正解ではないと思いますけど…。どうにか少しでも生きやすいように、幸せを感じやすいような考え方をしてもらえたらいいなと思いました」

すると、隣で樺さんの話を聞いていた、代表の安田さん。

すると、隣で樺さんの話を聞いていた、代表の安田さん。「講師もスタッフも、決して自分の考えを押し付けたりはしないんですね。だって、何がその人にとっての幸せかはわからないから」

「一方で、その考え方のままだったら、生徒自身が息苦しいんじゃないかなって思いも同時に持っている。自分たちもその葛藤のなかで悩んでいるからこそ、生徒さんにいい言葉を出せるんだろうなって、いま聞いていて思いました」

生き方も考え方も、幸せとは何かも、人によって異なるもの。

答えのない部分に考えを巡らすこの仕事では、悩みながら進んでいく部分も多いと思います。

そうやって悩んだ結果生み出す言葉だからこそ、心に届くこともある。それが、その人らしい進路を見つける手助けになるのかもしれない。

キズキで働くみなさんからそんな希望を感じて、取材が終わったあとは、とても晴れ晴れとした気分になりました。

(2018/08/28取材 増田早紀)